Klimakrise: «Da muss man doch einfach mal sagen: Schluss!»

Der ETH-Forscher Reto Knutti kann der Klimapanik durchaus etwas abgewinnen – aber Probleme löse man damit nicht. Im Interview spricht er über den Sinn von Klimamodellen, auftauende Methanblasen und den verflixten Permafrost.

WOZ: Herr Knutti, diesen Sommer gab es erneut rekordhohe Temperaturen, schwere Stürme und Brände rund um die Arktis. Sehen wir hier die Folgen der Erderhitzung?

Reto Knutti: Grundsätzlich ist der Mensch der dominante Faktor in der langfristigen Klimaveränderung. Am offensichtlichsten zeigt sich das an der globalen Erwärmung und am Anstieg der Meeresspiegel. Je mehr wir jedoch auf die lokale Ebene oder auf Extremereignisse fokussieren, desto komplizierter und schwieriger wird es, eine Verbindung zu schaffen. Es ist nicht das Einzelereignis, das als Folge des Klimawandels in einen direkten kausalen Zusammenhang gerät – es ist die Änderung der Häufigkeit solcher Extremereignisse.

Können Sie diesen kausalen Zusammenhang an einem Beispiel festmachen?

Deutlich sieht man die Verbindung bei den Starkniederschlägen: Wenn es stark regnet, regnet es extremer als früher – was physikalisch völlig logisch ist, denn warme Luft kann mehr Feuchtigkeit transportieren. Weniger offensichtlich ist der Zusammenhang zwischen der Häufung von Stürmen und dem Einfluss des Klimawandels. Man beobachtet jedoch, dass sich diese Stürme langsamer bewegen und deshalb derselbe Sturm mehr Niederschlag bringen kann. Häufig richtet so das Wasser viel mehr Schaden an als der Sturmwind.

Und wie steht es um die brennenden Wälder in der Arktis diesen Sommer? Steht da auch der Mensch als Verursacher im Vordergrund?

Da spielt der Klimawandel sicher eine Rolle. Wärmere Temperaturen erhöhen die Verdunstung und führen zu mehr trockenem Material. Aber auch das Waldmanagement hat einen Einfluss. Feuer ist ein natürlicher Teil vieler Ökosysteme, die sich so selber erneuern. Man muss vorsichtig sein und sollte nicht gleich jedes Naturereignis allein auf den Klimawandel zurückführen.

Die Klimamodelle, die solche Zusammenhänge untersuchen, werden immer genauer. Wie kommt ein Klimamodell eigentlich zustande? Und was simuliert es genau?

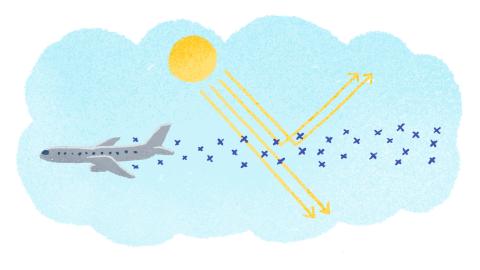

Klimamodelle widerspiegeln die Grundgesetze und Prozesse aus Physik, Chemie und Biologie – gerechnet in einem Computer. Sie kommen zustande, indem man ein dreidimensionales Gitter über die Welt legt und diese in kleine Boxen einteilt, die Land, Wasser und Luft beinhalten. Ein Klimamodell funktioniert ähnlich wie eine Wetterprognose: Man wählt einen Startpunkt, ausgehend von aktuellen Beobachtungen, und rechnet vorwärts. Die Schwierigkeit ist: Das Klimasystem beinhaltet alles, die ganze Welt.

Und das bedeutet?

Nehmen wir die Stadt Zürich als Beispiel. Jedes Haus, jeder Baum hat einen Einfluss. Man kann all diese Faktoren unmöglich einzeln im Rechenprozess berücksichtigen, also muss man vereinfachen. Die grosse Kunst dabei ist zu entscheiden, welche Einflussfaktoren für eine bestimmte Fragestellung relevant sind und welche nicht. Kann man die Stadt Zürich einfach ignorieren und wie eine grüne Wiese behandeln? Für eine schweizweite Prognose ist das vielleicht gerechtfertigt, nicht aber, wenn man herausfinden will, wie sich das städtische Klima verändern könnte. In der Klimaforschung geht es also darum, Prozesse möglichst einfach und gleichzeitig möglichst genau zu beschreiben – und das über den beobachtbaren Bereich respektive Zeitraum hinaus.

Sie formulieren mithilfe von Klimamodellen also Hypothesen über die Zukunft. Aber lassen sich diese überhaupt verifizieren?

Mithilfe solcher Modelle lässt sich erst einmal die Vergangenheit verstehen. Ich wähle etwa das Jahr 1900 als Startpunkt und füttere den Rechner mit Daten zu Sonne, Vulkanaktivitäten, CO2 und so weiter. Und dann prüfe ich, ob das Modell erklären kann, was sich im letzten Jahrhundert ereignet hat. Ist die Übereinstimmung gross, dann kann ich weiter in die Zukunft rechnen, mit aktuellen Annahmen über die Entwicklung von Bevölkerungszahlen, Energieversorgung et cetera. Direkt verifizierbar sind solche Prognosen natürlich nicht – und das ist eine der grossen Herausforderungen –, aber die Gesetze der Physik sind morgen gleich wie heute.

Kommt hinzu, dass die Prognosen, die Klimaforscherinnen und -forscher auf der ganzen Welt erstellen, oft voneinander abweichen. Wie gehen Sie damit um?

Die Modelle zeigen in der Tat eine gewisse Spannbreite möglicher Entwicklungen auf. Das bedeutet erst einmal, dass wir auf gesellschaftlicher Ebene Massnahmen finden müssen, die in einem breiten Bereich möglicher künftiger Entwicklungen gut funktionieren.

Lässt sich dieser breite Bereich einengen?

Die Klimaforscher vergleichen ihre Modelle sehr koordiniert. Beim letzten Bericht des Weltklimarats IPCC waren das rund vierzig Modelle, beim nächsten Bericht, an dem wir aktuell arbeiten, werden es an die hundert sein. Sie alle rechnen mit denselben CO2-Entwicklungsszenarien. Wenn wir die Modelle dann vergleichen, nehmen wir nicht einfach irgendeinen Mittelwert, sondern wir gehen von ganz bestimmten Fragen aus und versuchen herauszufinden, welche Modelle sich für diese Fragen besser eignen als andere. Ausserdem werden die Modelle immer besser. Bislang war die räumliche Auflösung der Gitter auf zehn bis fünfzig Kilometer Gitterweite beschränkt. Was kleiner war, wurde im Modell nicht sauber erfasst. Mittlerweile stösst man regional in den Kilometerbereich vor und kann damit auch kleinräumigere Phänomene immer genauer beschreiben.

Die Wissenschaftshistorikerin Naomi Oreskes schreibt in ihrem neusten Buch, dass der Weltklimarat nur jene Forschungsresultate kommuniziere, über die ein Konsens bestehe. Andere gehen noch weiter und behaupten, Regierungen würden gezielt Einfluss nehmen und Passagen im IPCC-Bericht abschwächen.

Letzteres ist eine Verzerrung der Wahrheit. Die Regierungen können am Schluss über einzelne Formulierungen reden, wenn etwas für sie unverständlich ist. Aber sie können nichts reindrücken, was nicht stimmt. Sie können auch Themen benennen, die ihnen besonders wichtig sind, damit diese dann etwa in der Zusammenfassung vorkommen. Umgekehrt haben Regierungen wie etwa die saudi-arabische auch schon versucht, Resultate aus der Zusammenfassung zu streichen und in die Fussnoten zu verbannen. Das ist manchmal ein Seilziehen. Man kann gewisse Dinge mehr oder weniger betonen, ohne dabei die Wissenschaft zu verfälschen.

Oreskes warnte kürzlich im «Scientific American» davor, dass die Wissenschaft so die Geschwindigkeit der Veränderungen, die durch die Klimaerhitzung verursacht würden, teilweise massiv unterschätze. Stimmen Sie ihr zu?

Zum Teil stimme ich ihr da zu. Einige Bereiche wie etwa die Prognosen zum Anstieg des Meeresspiegels hat man aufgrund dieser Konsenssuche wohl unterschätzt. Es gab einige, die sagten, der Anstieg falle massiv aus, andere fanden, das könne man so nicht behaupten. Am Schluss sagte man wenig zu den Extremwerten und kommunizierte eher konservative Zahlen. Diese wird man im nächsten Bericht wohl nach oben korrigieren müssen.

Grundsätzlich gebe ich Oreskes darin recht, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Tendenz haben, sich mit ihren Aussagen nicht auf die Äste hinauszuwagen. Findet man keinen Konsens, gibt es zwei Möglichkeiten: Man sagt gar nichts – und das ist fatal, denn so impliziert man, dass man nichts weiss. Oder man zeigt die Diskrepanz der Meinungen auf, was wissenschaftlich sicher die ehrlichste Variante ist. Für all jene aber, die auf dieser Grundlage entscheiden müssen, ist das wenig hilfreich.

Läuft die Wissenschaft so nicht Gefahr, wirksame Massnahmen gegen die Klimaerhitzung zu verhindern?

Als Wissenschaftler will man grundsätzlich auf der sicheren Seite sein und nichts Falsches sagen, um seine Glaubwürdigkeit nicht zu verspielen. Aus gesellschaftlicher Perspektive wäre man tatsächlich viel mehr auf der sicheren Seite, wenn man mit einem extremen Szenario rechnen würde. Bei einem Kernkraftwerk rechnet man schliesslich auch mit dem Schlimmsten, damit man dann parat ist. Das nennt sich Vorsorgeprinzip.

Weshalb beruft sich der IPCC nicht auf das Vorsorgeprinzip?

In der Uno-Rahmenkonvention ist das Vorsorgeprinzip durchaus verankert. Dort steht, dass Massnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels nicht hinausgeschoben werden sollten, bloss weil es keine vollständige Sicherheit gibt. Die Frage ist also vielmehr, wie Gesellschaft und Politik damit umgehen, wenn man nicht definitive Zahlen, sondern noch einen gewissen Unsicherheitsbereich dazu mitliefert. Und da zeigt die Erfahrung, dass die Politik die Tendenz hat, nur den Mittelwert zu sehen und die Unsicherheiten und damit auch den Extremwert zu ignorieren.

Im Fall des Meeresspiegelanstiegs hat sich der IPCC nicht nur bei der Kommunikation der Extremwerte zurückgehalten, offenbar hat er auch die Geschwindigkeit der Veränderungen unterschätzt.

Es gibt tatsächlich Hinweise, dass das Abschmelzen der grossen Eismassen auf Grönland und im antarktischen Eisschild schneller geschieht als bislang angenommen. Das ist aber nicht ein Problem des IPCC, sondern hängt damit zusammen, dass man erst seit etwa zwanzig Jahren überhaupt verlässliche Beobachtungen dazu hat, basierend auf spezifischen Satellitenmissionen, die diese Eisschilde vermessen.

Auch der arktische Permafrost taut viel schneller auf als bisher erwartet. Das Auftauen ist so weit fortgeschritten, wie es laut Modellrechnungen erst 2090 hätte der Fall sein sollen. Was bedeutet das?

Wenn man lange genug sucht, findet man immer irgendwo auf der Welt einen Ort, der sich gerade abnormal verhält. Und es wäre gerade beim Permafrost falsch, von diesem einen Ort ausgehend allgemeine Aussagen zu machen.

Weshalb?

Permafrost ist ein verflixtes Phänomen: Er ist extrem lokal und an jedem Ort anders – je nach klimatischem Einfluss, Bodenbeschaffenheit, Baumbestand, Nord- oder Südexposition und so weiter. Um Permafrost wirklich vermessen und verstehen zu können, muss man Löcher bohren. Immer wieder. Und das ist extrem teuer. Wir haben ein sehr lückenhaftes Verständnis des Permafrosts, weil an ganz vielen Orten gerade in Sibirien noch nie ein Mensch irgendeine Bodenprobe genommen hat. Ihre Frage ist also äusserst schwierig zu beantworten. Wie gewichtet man einzelne dramatische Zeichen gegenüber allem, was man noch nicht weiss?

Sowohl der Permafrost als auch die antarktischen Eisschilde gehören zu den sogenannten Kippelementen im Klimasystem, weil ihr Verhalten den Verlauf der Klimaerhitzung entscheidend beeinflussen kann. Was ist damit genau gemeint?

Viele Veränderungen im Klimasystem sind graduell, das heisst, sie entwickeln sich einigermassen proportional. Je höher der CO2-Gehalt in der Atmosphäre, desto höher die Temperaturen. Bei einem Kippelement hingegen passiert lange nichts, bis es einen Punkt erreicht, an dem es sich abrupt ändert. Die Auswirkungen sind dann plötzlich dramatisch und hochgradig nichtlinear.

Können Sie die Gefahr an einem Beispiel veranschaulichen?

Beim westantarktischen Eisschild etwa scheint lokal ein solcher Kipppunkt erreicht. Man könnte das mit einem Glaceblock vergleichen, der auf einem schiefen Teller festgefroren ist: Erwärmt man den Glaceblock, passiert erst mal lange nichts. Doch wenn er dann zu schmelzen beginnt, macht es plötzlich «flutsch», und er rutscht innert Sekunden vom Teller runter. Ein anderes Beispiel ist Methanhydrat, gefrorene Methanblasen im Ozean, die, wenn sie auftauen, abrupt zur Oberfläche aufsteigen.

Stellt auch der Amazonasregenwald ein solches Kippelement dar? Und wie rasant nähert er sich aufgrund der aktuellen Entwicklung seinem Kipppunkt?

Der Amazonasregenwald ist auf jeden Fall ein mögliches Kippelement. Grundsätzlich erhält er sich selber aufrecht: Im Regenwald ist enorm viel Biomasse und Wasser gespeichert, das verdunstet und täglich für Regen sorgt. Wenn die Biomasse weiterhin so rasant abnimmt und der Wald weiter brennt, dann kann auch das Wasser nicht mehr gespeichert werden, es verdunstet viel weniger, der Regen bleibt zunehmend aus, und plötzlich ist alles ausgetrocknet. Der Wald ist weg. Den Prozess als solchen versteht man wissenschaftlich einigermassen, und auch die Konsequenzen sind relativ klar. Das Problem ist, dass man nicht weiss, wann genau der Kipppunkt eintritt.

Welche Konsequenzen hätte denn das Verschwinden des Amazonasregenwalds?

Verschwindet der Regenwald vollständig, entspricht der damit einhergehende Verlust an gespeichertem CO2 ungefähr der Hälfte der historischen CO2-Emissionen des Menschen. Anders ausgedrückt: Was damit an CO2 in die Atmosphäre entweicht, entspricht zwanzig Jahren an heutigen Emissionen. Und das allein würde weltweit zu einem zusätzlichen Temperaturanstieg von etwa einem halben Grad führen. Nicht von heute auf morgen, aber über die Jahrzehnte.

Die Klimajugend dramatisiert solche Entwicklungsszenarien bewusst. Die zentrale Stimme dieser Bewegung, Greta Thunberg, sagt, wir müssten endlich in Panik verfallen. Müssen wir das?

Kurzfristig generieren Weltuntergangsszenarien sicher sehr viel Aufmerksamkeit, auch in der Politik. Von daher kann man argumentieren, dass es sich lohnt, hin und wieder so dramatisierend zu kommunizieren, wie es der WWF, Greenpeace oder aktuell die Klimajugend tun. Denn dadurch steigt der Klimawandel auch auf der politischen Prioritätenleiter nach oben.

Weniger klar ist, ob das auch der beste Weg ist, um das Problem zu lösen. Denn Probleme löst man selten durch Panik, sondern eher mit rationalen Analysen. Darüber hinaus birgt das Verbreiten von Weltuntergangsstimmung das Risiko, dass gewisse Leute die Gefahr vollständig verneinen mit Begriffen wie «Klimahype», «Ökoterrorismus» oder «Klimakommunismus», wie wir es aktuell in gewissen Teilen des politischen Spektrums beobachten können. Oder die Leute verfallen vor lauter Panik in eine totale Hilflosigkeit, weil sie das Gefühl haben, sie könnten eh nichts mehr machen.

Wie verhindert man das?

Darauf habe ich auch keine schlüssige Antwort. Wie bringt man die Gesellschaft dazu, den Klimawandel ernst zu nehmen, ja kurzfristig vielleicht sogar in Panik zu verfallen, sich danach aber aufzuraffen, vorwärtszuschauen und zu handeln? Unsere Aufgabe als Wissenschaftler sehe ich darin, möglichst gut zu informieren, wie die Zahlen aussehen. Wir müssen zu diesen Zahlen auch eine Geschichte erzählen, ihnen einen Kontext geben und versuchen zu erklären, was diese Zahlen bedeuten. Und wir müssen die Leute an der Hand nehmen und ihnen zeigen, was sie beitragen können.

Wie können Sie als Wissenschaftler neutral bleiben angesichts der Tatsache, dass die Politik gegenwärtig weit davon entfernt ist, die Emissionen weltweit bis 2050 auf netto null zu bringen?

Da muss ich klarstellen, was ich mit «neutral» meine: Als Wissenschaftler machen wir Szenarien für die Zukunft, ohne a priori schon zu sagen, welches Szenario das bessere und welches das schlechtere ist. Wenn die Politik aber beschliesst, die Erwärmung auf unter zwei Grad Celsius zu beschränken, wie sie es 2015 in Paris getan hat, dann ist es unsere Aufgabe, aufzuzeigen, was zur Erreichung dieses Zieles notwendig ist – nämlich die Emissionen bis spätestens 2050 auf netto null zu bringen. Und das ist eine wissenschaftliche Aussage, keine politische.

Darüber hinaus ist es unsere Aufgabe, darauf aufmerksam zu machen, wenn die Politik nicht auf Kurs ist. Das geschieht rein faktenbasiert und hat nichts mit Politik zu tun. Und es gehört zu unserer Pflicht, darauf hinzuweisen, wenn die wissenschaftlichen Fakten instrumentalisiert und verzerrt werden.

Wenn Sie die jüngsten Forschungsresultate zur Klimaerwärmung und die Tatsache, dass die Politik in keiner Weise auf Kurs ist, vor Augen haben – was macht Ihnen da am meisten Sorgen?

Auf Kurs sein bedeutet ja zweierlei: Treibhausgasemissionen vermeiden ist das eine. Das andere sind die Anpassungen, die gemacht werden müssen, um die Risiken besser zu managen. Bei der CO2-Reduktion sind wir massiv nicht auf Kurs, weltweit und auch in der Schweiz nicht. Erschreckend ist, wie lange das schon der Fall ist, vor allem angesichts der Tatsache, dass wir notwendige Massnahmen schon seit Jahrzehnten diskutieren.

Was ist Ihnen in der Schweiz konkret ein Dorn im Auge?

Man diskutiert endlos über Strategien für 2050 und lässt gleichzeitig zu, dass noch immer jede zweite Ölheizung, die kaputt geht, durch eine neue Ölheizung ersetzt wird. Da muss man doch einfach mal sagen: Schluss! Auch bei der Mobilität greifen die Massnahmen überhaupt nicht. Wir haben immer mehr Autos auf den Strassen, die Neuwagen werden grösser und schwerer, ihr CO2-Ausstoss steigt. Das ist total absurd! Hier hat nicht nur die Politik, hier haben wir alle als Gesellschaft versagt. Ähnliches gilt auch für Flugreisen, wo die Emissionen in der Schweiz fast dieselben Dimensionen erreicht haben wie im Strassenverkehr und steil weiterwachsen. Da sind wir völlig ratlos, wie wir das in den Griff bekommen sollen.

Weiss man denn genug, um auch drastische Massnahmen zur Beschränkung der Klimaerhitzung zu ergreifen?

Es ist wichtig, die Grundlagenforschung weiterzutreiben und die Modelle zu verbessern. Wir verstehen nicht alles, aber wir verstehen bei weitem genug, um die ersten Schritte machen zu können. Wir haben jetzt dreissig Jahre lang diskutiert. Wir können uns nicht erlauben, noch weitere zehn Jahre zu diskutieren.

Reto Knutti

Der 46-Jährige ist Professor für Klimaphysik an der ETH Zürich. Er forscht und lehrt zu den Hintergründen und Folgen der Erderhitzung und beschäftigt sich insbesondere mit der Frage, wie die Projektionen von Klimamodellen noch zuverlässiger gemacht werden können. Seit 2001 arbeitet Knutti an den Klimaberichten des Weltklimarats IPCC mit, im fünften und bislang letzten Sachstandsbericht von 2013/14 gehörte er zu den HauptautorInnen.

Für seine Klimaforschung und sein Engagement in der Vermittlung erhielt Knutti 2018 den mit 200 000 Franken dotierten Preis der Stiftung Dr. J. E. Brandenberger.