Sozialhilfe: Zwischen den Hügeln weht ein rauer Wind

Die Gemeinde Aarburg am Südwestzipfel des Kantons Aargau ist schweizweit für ihren rigiden Umgang mit SozialhilfebezügerInnen bekannt. Wie lebt es sich im 8000-Seelen-Städtchen?

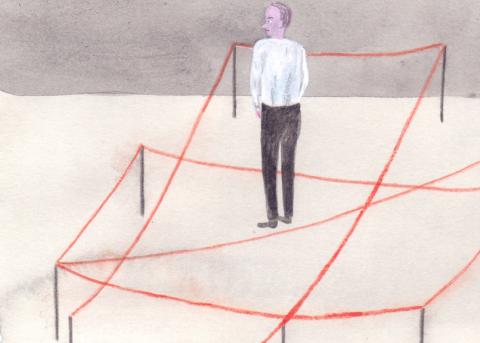

Draussen stürmts, drinnen spürt man die Kälte. Anette Hiller* sitzt in ihrer Wohnung und schaut aus dem Fenster. Die alleinerziehende Mutter hat Aareaussicht und Blick ins Grüne. Aber daran hat sie keine Freude mehr – die ganze Kleinstadt ist ihr zu viel. «Hier ein Hügel, dort ein Hügel, die Steuern sind hoch, und kaum jemand spricht Deutsch!» Hiller will weg. Das liegt aber nicht an den Hügeln, nicht an den Steuern und nicht an negativen Erfahrungen im migrantisch geprägten Quartier Aarburg Nord, wo sie lebt. Das Sozialamt hat sie «gebrannt», wie sie sagt.

Bis vor kurzem wurde Hiller ergänzend von der Sozialhilfe unterstützt. «Ich erwarte keine Kuschelbehandlung», betont sie, «aber was ich erlebt habe, ist würdelos.» Monatlich hätten die Beiträge geschwankt, und die Behörde habe sie gegängelt. Einmal gar wurde sie von der Gemeinde angezeigt: Verdacht auf Sozialhilfemissbrauch. Der angebliche Deliktbetrag war niedrig – das Verfahren wurde eingestellt. Eine weitere Sozialhilfebezügerin erzählt der WOZ von ähnlichen Erfahrungen. «Bei den Fällen in Aarburg, von denen wir Kenntnis haben, ist die Situation dramatisch», bestätigt Nicole Hauptlin, Juristin bei der Unabhängigen Fachstelle für Sozialhilferecht (UFS).

«Soll ich es zeigen?» Anette Hiller nimmt die Prothese aus dem Mund und legt das fleischfarbene Ding vor sich auf den Tisch. Ihr Erzählfluss bleibt ungebremst, bloss die Artikulation ist etwas undeutlicher. Die Medikamente, die sie nehmen muss, haben die Zähne der Frau mittleren Alters beschädigt. Das Aarburger Sozialamt bewilligte den Betrag für die günstigste Sanierungsoption – wollte ihr aber einen unzulässigen Selbstbehalt von 25 Prozent auferlegen. Nach einer Rüge der UFS bei der Beschwerdestelle SPG lenkten die Behörden ein und übernahmen die vollen Kosten. Aber bis es so weit war, verging über ein Jahr. Der Zustand der Zähne verschlechterte sich weiter; eine aufwendigere Prothese wurde nötig. Hiller ist sich sicher: Aarburg hat sie vier oder fünf Zähne gekostet.

«Von uns, für uns, bei uns»

Gut die Hälfte der rund 8000 AarburgerInnen leben wie Hiller im Quartier Aarburg Nord, das sich, begrenzt vom Aarelauf, zwischen der Oltner Stadtgrenze und der Altstadt erstreckt.

In der Altstadt morgens um neun im Restaurant Bären sitzen fast alle im Fumoir; einige im Anzug. Einer ist bunt gekleidet, trägt Ziegenbart und Schal. Michel Spiess kommt jeden Morgen zum Zeitunglesen hierher. Der passionierte Restaurator weiss, dass Aarburg mit 5,4 Prozent (im Jahr 2018) die höchste Sozialhilfequote im Kanton Aargau hat und über vierzig Prozent der AarburgerInnen keinen Schweizer Pass besitzen. Aber wenn man mit Spiess durch die Altstadt geht, erzählt er lieber von der Ortsmentalität und der Lokalkultur. Mitte der achtziger Jahre, als Dreissigjähriger, ist Spiess ins Städtchen gezogen und hat sich selbstständig gemacht. Damals hatte er lange Haare und wählte die Progressiven Organisationen der Schweiz (Poch), fühlte sich aber auch im bürgerlichen Gewerbeverein willkommen. Noch heute werde er wegen mancher seiner Ideen – wie etwa jener, KünstlerInnen in leer stehenden Lokalen anzusiedeln – schräg angeschaut. «Ob kulturell oder unternehmerisch: Für Menschen mit Selbstinitiative ist es bei uns grossartig», sagt er am Aareufer und zeigt auf das Schild des «Mozartwegs». Dieser führt zwar quer durch die ganze Schweiz, initiiert hat ihn aber die Aarburgerin Christina Kunz, die hier auch die Reihe «Verweilen am Mozartweg» veranstaltet.

Michel Spiess steht vor der Kirche am Festungshügel und blickt auf den Born – vom einen auf den anderen Hang, dessen Anblick Anette Hiller nicht mehr erträgt. «Für Feinfühlige hat der Born fast dieselbe Bedeutung wie der Ayers Rock für die Aborigines in Australien», sagt Spiess. Er, der den Berg einst als Nachdenk- und Rückzugsort für sich entdeckte und Gruppen zu Vollmondwanderungen auf den Born führt, ist ein Schwärmer. Aber keiner, der die Augen verschliesst: «Mit dem Jugendheim in der Festung beweisen wir schon lange, dass andere willkommen sind», sagt er. Er spricht gerne in der Wir-Form. Von uns, für uns, bei uns: Wer ist da mit drin? Kann er sich vorstellen, dass Menschen bloss noch wegwollen aus der Gemeinde, die er so sehr liebt?

«Hart, aber fair»

Er sehe und spüre bei manchen die Verzweiflung, sagt Spiess. «Die gehören genauso zu uns – wie Frau Bircher.» Gewiss, die SVP-Vizeammännin und Sozialvorsteherin der Gemeinde sei eine besonders Laute, ansonsten aber sei Aarburg politisch gesehen Aargauer Durchschnitt. Tatsächlich wurden hier bei den eidgenössischen Wahlen im vergangenen Herbst nicht nur die SVP, sondern auch SP und Grüne häufiger gewählt als im kantonalen Schnitt. Dass die SVP trotz nationalem Abwärtstrend auf etwa 35 Prozent kam, mag wiederum an der Neunationalrätin Martina Bircher liegen.

Unter Bircher als Sozialvorsteherin ist Aarburg vor vier Jahren aus der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe ausgetreten. Sie war es auch, die im November 2017 während ihres dreijährigen Intermezzos im Grossen Rat den landesweit ersten von vielen «Motivation statt Sanktion»-Vorstössen der SVP einreichte, der im März 2018 vom Parlament an die Regierung überwiesen wurde. Ginge es nach Bircher, würde der monatliche Grundbedarf für Sozialhilfebeziehende auf 690 Franken gesenkt.

In den Medien tritt Bircher immer wieder als «Anpackerin» auf. So setzt sie denn auch alles daran, dass der raue Wind in Aarburg – sie selbst nennt ihn «hart, aber fair» – weitum bekannt wird: Früher sei Aarburg ein «Anziehungspunkt für Sozialhilfeempfänger» gewesen, schreibt sie auf Anfrage – das sei zum Glück nicht mehr so. Aber wer Hilfe brauche, der bekomme welche. Schliesslich habe Aarburg vielen Menschen den Weg zurück in die Selbstständigkeit gewiesen; manche würden sich gar dafür bedanken.

Zur Schilderung der UFS schreibt sie: «Wir halten die gesetzlichen Grundlagen ein; fühlt sich jemand benachteiligt, steht dieser Person der Rechtsweg offen. Verdacht auf Sozialhilfebetrug bringen wir zur Anzeige, selbst wenn es lediglich um ein paar Hundert Franken geht.» Rechtlich wären die Gemeinden nur bei Verdacht auf eine Straftat zur Anzeige verpflichtet – und nicht wegen ein paar Hundert Franken. In Hillers Fall habe ein Zahnarzt zunächst «schlechte Mundhygiene» diagnostiziert – deshalb habe die Gemeinde erst einen Selbstbehalt von 25 Prozent festgelegt. Bei zwingenden Behandlungen ist ein solcher aber ohne gesetzliche Grundlage, wie auch die UFS in ihrer Beschwerde argumentierte.

Aarburgs Sozialhilfequote liegt unter jener des benachbarten Olten im Kanton Solothurn – im Aargau jedoch bleibt sie die höchste. Weil die Sozialhilfe kommunal organisiert ist, bedeutet das eine Belastung für die Gemeindefinanzen. Das erkennt auch die Linke an: Der Aargauer SP-Nationalrat Cédric Wermuth zeigte vergangenes Jahr Verständnis für die angespannte Situation in Aarburg und forderte eine Ausgliederung der Sozialhilfe zum Kanton. Auch Bircher möchte Unterstützung von oben: «Der Bund betreibt die heutige Flüchtlingspolitik, und die Gemeinden werden zu lebenslangen Sozialhilfezahlern. Das muss sich ändern.» Ihrer Ansicht nach sollte der Bund ohne zeitliche Begrenzung für Geflüchtete aufkommen. Die Forderung passt zu Birchers Vorstössen, in denen der Eindruck erweckt wird, Sozialpolitik sei eigentlich Asyl- oder Migrationspolitik.

Den rauen Wind hat aber nicht erst Bircher nach Aarburg gebracht. Im Frühling 2014, als in Aarburg 300 Leute mit einer Grillparty gegen eine Asylunterkunft in der Nähe des Bahnhofs protestierten, war Bircher gerade in den Gemeinderat gewählt worden. Damals inszenierte sich Hans-Ulrich Schär, der Gemeindeammann, als Winkelried; heute überlässt er die Bühne Bircher.

«Eine Kleinstadt, die verbindet»

Dass einst gegen das ruhige Wohnhaus an der Lindengutstrasse protestiert wurde, erscheint an diesem Mittag schwer vorstellbar. Shaam Vyjayantimala* lebte hier seit der Eröffnung der Asylunterkunft. Inzwischen sei ihr Aarburg zur Heimat geworden. Die Tamilin schwärmt vom Verhältnis zu ihrer Nachbarschaft; einer Familie stehe sie mittlerweile so nahe, dass sie an deren Hochzeiten eingeladen werde. Vyjayantimala hatte als Asylsuchende nichts mit den Gemeindebehörden zu tun. Aber der schlechte Ruf von Aarburgs Praxis in der Sozialhilfe ist ihr bekannt. Heute hat sie eine Aufenthaltsbewilligung, einen Job im Pflegesektor und ist finanziell unabhängig. Anfang Februar ist sie aus der Gemeinde weggezogen – nach sechs Jahren. Weil sie anderswo eine bezahlbare Wohnung fand; diejenige, die ihr NachbarInnen angeboten hatten, war zu teuer gewesen. «Moderne Wohnungen, Kitas und neues Gewerbe» – Martina Bircher findet für Aarburgs Entwicklung nur positive Worte. «Heute ist Aarburg eine Kleinstadt, die verbindet», schreibt sie. Es ist der neue Leitsatz der Gemeinde.

Anette Hiller dagegen würde am liebsten gleich auch den Aargau hinter sich lassen. Die Grenze ist nah. Schon der Born – Hillers ungeliebte Aussicht und Spiess’ Kraftort – liegt im Kanton Solothurn.

* Namen geändert.

Kommentar: Einbürgern statt ausgrenzen

Wer ein weiteres Beispiel dafür suchte, mit welcher Härte der Kampf gegen Armutsbetroffene geführt wird, fand es am Sonntag im Aargau: Wenig überraschend stimmte eine überwältigende Mehrheit von fast zwei Dritteln für eine massive Verschärfung der Einbürgerungspraxis. Sämtliche 200 Gemeinden sagten Ja zu einer Vorlage, die Menschen bestraft, die auf Sozialhilfe angewiesen sind – die also ohnehin schon ganz unten sind.

Wer sich einbürgern lassen will, darf während dreier Jahre keine Sozialhilfe beziehen und auch während des Verfahrens selbst nicht davon abhängig sein, so hat es der Bund entschieden. Im Zuge der Verhandlungen im Aargauer Kantonsparlament schlug die Regierung dann eine Frist von fünf Jahren vor, was CVP, FDP und SVP aber noch immer zu wenig war.

Eine unrühmliche Rolle kam dabei vor allem der CVP zu: Sie war es, die per Vorstoss jene Verschärfung ins Gesetz schreiben liess, die nun zur Abstimmung kam. Demnach soll die Frist, in der keine Sozialhilfe bezogen werden darf, gar zehn Jahre betragen. Eine ähnlich harte Praxis kennen sonst nur die Kantone Bern und Graubünden. Das nun abgesegnete Gesetz sieht zudem eine weitere Verschärfung vor: So sollen Personen, die sich einbürgern lassen wollen, zuerst einen Staatskundetest bestehen müssen. Nur wer mindestens drei Viertel der Fragen richtig beantwortet, kann überhaupt einen Antrag stellen.

Die beschlossenen Bestimmungen sind nicht bloss unwürdig, sie zementieren auch das Schweizer Demokratieproblem: Denn einmal mehr wurde am Sonntag über das Schicksal jener befunden, die selbst keine Stimme haben. Im Kanton Aargau sind das rund 25 Prozent der Bevölkerung. Das entspricht zwar etwa dem Landesdurchschnitt, doch es gibt auch Gemeinden wie Aarburg oder Spreitenbach, wo über 40 oder gar mehr als 50 Prozent von der Demokratie ausgeschlossen sind, weil sie keinen Schweizer Pass haben. Haltbar ist dieser Zustand schon lange nicht mehr.

Behoben werden kann das bestehende Demokratiedefizit nur, wenn deutlich mehr Menschen eingebürgert werden – statt die Hürden dafür immer höher anzusetzen.

Anna Jikhareva