Gilles Peress: Die eigenen Vorstellungen herausfordern

Wie die Totalität eines Jahrhundertkonflikts einfangen? Mit seinem Riesenprojekt zu Nordirland emanzipiert sich der Fotograf Gilles Peress vom Fotojournalismus. Derweil ist der Konflikt selbst längst in die Welt diffundiert.

«Das Buch ist ein Objekt», hat Gilles Peress geschrieben, «die Wand in einer anderen Inkarnation.» So stehts im Magazin zu den drei Bänden, aus denen sein Buch besteht. Sie kommen in dünnen, bedruckten Pappkartons, in einer festen bedruckten Tasche mit Henkeln, all das steckt in einem sehr stabilen, bedruckten Pappkarton, in einem noch grösseren Pappkarton der Paketfirma. Akkurat aufgefüllt mit Pappe, damit nichts verrückt und verknickt. Weil diese reinkarnierte Wand über fünfzehn Kilogramm wiegt, hat der Paketbote das Objekt auf eine Sackkarre geladen. Das Verlagsmagazin, das sich eingehend mit dem Peress-Projekt beschäftigt, liegt da schon auf dem Tisch. Es kam separat mit der Post.

Was der Magnum-Fotograf Gilles Peress mit der Wand gemeint hat, bleibt erst einmal unklar; man kann ihm Fragen nach New York schicken. Unwahrscheinlich, dass er die Mauern einer Galerie, eines Museums im Sinn hatte. Vermutlich eher einen Projektion, nach Jacques Lacan Ort der Vermittlung zwischen unserer narzisstischen Begierde, die Welt zu sehen, wie wir sie sehen wollen, und dem fremden Blick, der uns unvermittelt trifft und durch den wir unsere eigenen Vorstellungsbilder revidieren müssen.

Bürgerrechtskämpfe und «Troubles»

Gilles Peress wurde 1946 in Neuilly-sur-Seine in eine Familie geboren, über die man einige Hinweise von den äusseren Rändern Europas findet. Er sei in Frankreich geboren, mit Wurzeln weit im Osten. Mehr sei dazu nicht zu sagen. Dann sagt er doch noch mehr, nämlich, dass in seiner Kindheit die alten Familien den Finger auf Stammbäume legen konnten, wussten, wo ihre Ahnen die letzten tausend Jahre verbracht hatten. «Das galt für uns nicht. Alles, was wir hatten, waren Koffer.»

Peress studierte Politikwissenschaften, begann 1971 zu fotografieren und beschreibt das als Konsequenz des Scheiterns der 68er-Bewegung, «meine Ausdrucksform nach dem Bankrott einer politischen, theoretischen, institutionellen Sprache». Die Kamera sei ihm zum Werkzeug geworden, um seine Beziehung zu Realitäten zu sortieren. Sie habe ihn vor der Nervenheilanstalt bewahrt. Insofern bemerkenswert, als er später in Ruanda die Gräuel des Genozids, in Bosnien den brutalen Krieg fotografierte. Und schon sein erstes Projekt dokumentierte Scheitern: Er begleitete Bergarbeiter im französischen Kohlestädtchen Decazeville nach einem gründlich verlorenen Arbeitskampf. In ihrer Niederlage sah er auch den Kontrast zur ermüdenden Terminologie des Marxismus, die ständig von Siegen der Arbeiterklasse schwadronierte.

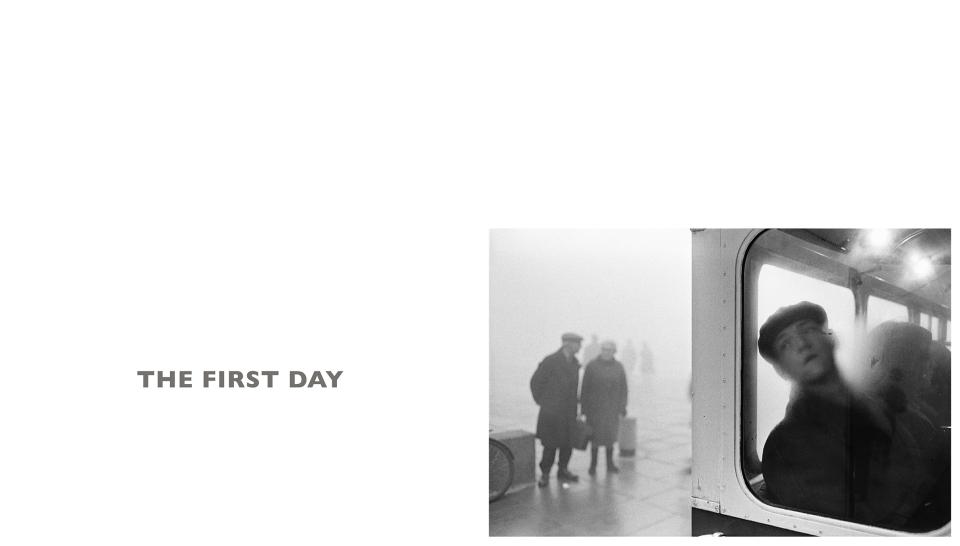

Im Jahr darauf begann er sich den «troubles», der Gewalt in Nordirland, zu widmen, zuerst als Spiegelung der Bürgerrechtskämpfe im Süden der USA, dann, nachdem er das Massaker des «Bloody Sunday» beobachtet hatte, als Ort harter Auseinandersetzungen: Die Regierung Grossbritanniens und grosse Teile der englischen Presse versteckten im verniedlichenden Begriff der «troubles» ein Gespinst aus Demonstrationen, Strassenkämpfen, den «low intensity war» zwischen Polizei, britischer Armee, mörderischen Sonderkommandos, einem Strauss von Widerständlern, zu denen nicht wenige Hooligans gehörten; Spitzeln, sich selbst gegenseitig des Verrats bezichtigenden Untergruppen, mehr Spezialeinheiten, politischen Krawallmachern. Protestanten und Katholikinnen standen sich gegenüber, obwohl der Konflikt im Kern nicht die Religion verhandelte, sondern eine brutale Kolonialhistorie. Die schweren kostspieligen Bücher von Peress dazu sind sein Opus magnum.

«Whatever You Say, Say Nothing», zwei Bildbände und eine Art Reader, zusammen ein Monstrum, in dem sich persönliche Geschichten kreuzen, verlegerische Kompromisslosigkeit, ein postkolonialer Konflikt, ein Wust an Eindrücken, faksimilierte Verhörprotokolle, Auszüge aus Romanen, Filmen, Notizen, Zeugenberichten; jahrzehntelange Arbeit, mit der man Tage verbringen muss, um ansatzweise zu verstehen, was man hier vor sich liegen hat. «Ich habe versucht», notiert Peress im Verlagsmagazin, «Zeit in ihrer spiralförmigen Struktur zu beschreiben, in der heute nicht nur heute, sondern alle Tage wie heute sind; Gewalttage, Aufmarschtage der Unruhen, der Arbeitslosigkeit, der Gefängnisse, des Trauerns, aber auch des ‹craic›, bei dem man versucht, das alles zu vergessen.» «Craic» ist ein irisches Hauptwort, zu dem der Oxford Dictionary erklärt, dass es sich um «fun, amusement; entertaining company or conversation» handelt: Spass, Zerstreuung, Geselligkeit und Gespräche. LinguistInnen fanden heraus, dass «crack» ursprünglich als Lehnwort über Schottland und durch England ins Irische eingebürgert, dann aber mitsamt der irischen Schreibweise wieder exportiert wurde.

Ins Unverständnis getrieben

Man stürzt sich in diese Arbeit, räumt Arbeitsflächen für sie frei, wird hineingerissen in den Strudel aus Bildern und Dokumenten, greift zum Reader, der neben Fotografien all die Texte, Ausrisse, Verhörprotokolle mitliefert, zu weiterer Sekundärliteratur, erarbeitet sich so den zuerst lapidar, dann zwingend anmutenden Titel, den Peress einer strengen IRA-Warnung vor leichtfertigem Gerede entnimmt: der Gefahr durch MithörerInnen. Er funktioniert auch als Haltung dessen, was sich da kunstvoll gebunden und gedruckt eröffnet: als Zweifel an der klaren Darstellung, als Kritik an der Eindeutigkeit.

Der eigentliche Ursprung dieser Arbeit, sagt Gilles Peress, lag nicht im «Bloody Sunday», sondern in den 1980er Jahren, nachdem er sein erstes Buch, «Telex Iran», veröffentlicht hatte: In Teheran hatte er 1979 versucht, der Auseinandersetzung zwischen dem Iran und den USA, dem politischen Ende von Schah Pahlawi, der Geiselnahme von US-Diplomaten und den StudentInnenunruhen auf den Grund zu gehen. All das hatte ihn, wie die FAZ schrieb, in eine verstörende Bildsprache getrieben, geradewegs «in sein eigenes Unverständnis gegenüber der Welt». Vor allem aber auch in die Emanzipation vom Fotojournalismus – denn die unruhigen, uneindeutigen Kompositionen passten Magazinen nicht ins Konzept. Aber sie funktionierten für Gilles Peress, und er begann, das Prinzip auch auf Nordirland zu übertragen: «Ich wollte die Totalität eines Ortes beschreiben, der in einem Konflikt feststeckt, der aussah, als würde er nie enden.»

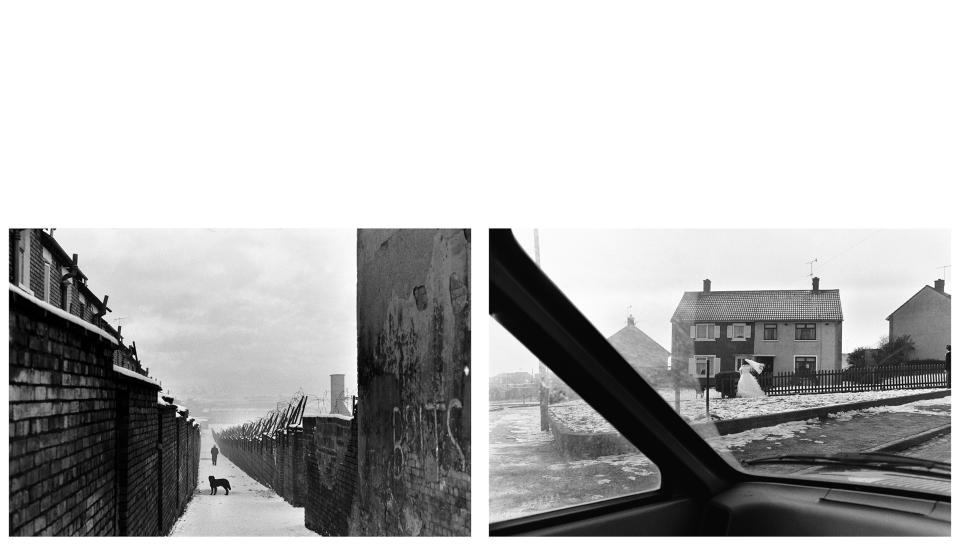

Dafür gliedert er seine Aufnahmen in eine Struktur aus 22 fiktionalen Tagen als einzelnen Kapiteln, die alles gleichzeitig erfassen und aufreihen sollen: An «Rosentagen» gibt es eine Regatta, ein Cricket-Spiel, eine Jagd, Schönheitswettbewerbe – Frauen, aber auch Kartoffeln streiten um Auszeichnungen. Darauf folgen «Gefängnistage»: Poster von Toten hängen an Wänden und Verkehrsschildern, um sie wird getrauert, für sie wird protestiert; Menschen mit Fahnen folgen Auseinandersetzungen, brennende Barrikaden; maskierte, abenteuerlustige Jugendliche, Gummigeschosse – auch sie eine Erfindung für die «troubles». Ein Fachmagazin hat errechnet, dass bis zum Friedensschluss 1998 rund 125 000 von ihnen verschossen wurden, etwa zehn pro Tag. Mehr Tote, Trauerzüge, finales Salutieren mit dem Pistolenschuss über dem Sarg. Ernste, entrückte Gesichtszüge.

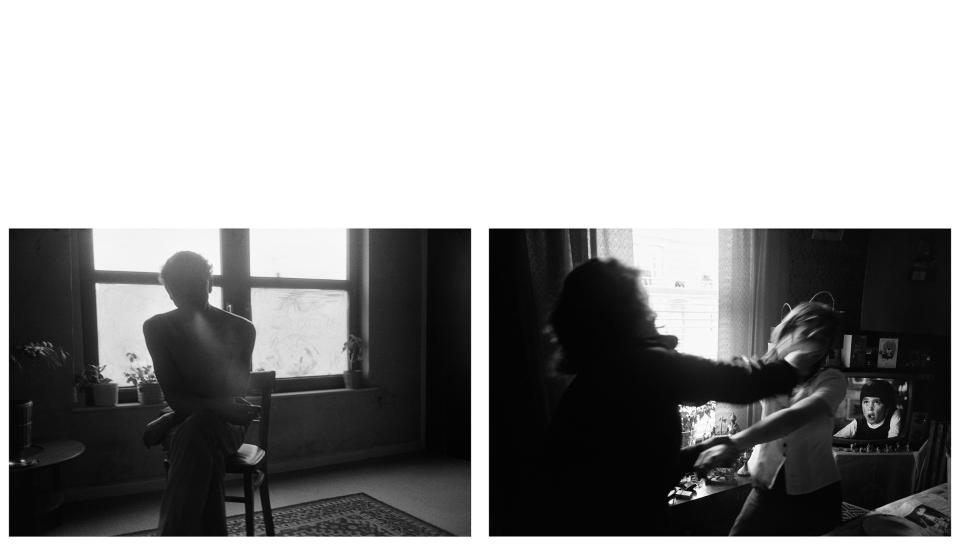

Die Totalität des Ortes bedeutet auch die poröse Trennung von Lebenswelten und Momenten: Immer wieder hat Peress parzellierte Situationen erfasst. Da setzt es im Wohnzimmer eine Ohrfeige, während im Fernsehen Putziges läuft; Kinder spielen, während sich im nächsten Zimmer Erwachsene die Haare raufen; eine Frau massregelt ein Kind, während hinter einem Vorhang ein alter Mann kauert, als bete er vor allem um Ruhe. Die Gleichzeitigkeit des Lebens hebelt oft die Zentralperspektive aus.

Vor drei Jahren hat Eamonn McCann seinen Erfahrungsbericht «War and an Irish Town» wieder aufgelegt. McCann, drei Jahre älter als Peress, wuchs auf der katholischen Bogside von Derry auf, wurde Marxist und Aktivist des Derry Housing Action Committee. Sein Buch erzählt vom Durcheinander der Gewaltgeschichte von Derry. Wenn man es neben Peress’ Fotografien und Dokumente legt, lassen sich Szenen leichter entschlüsseln, verstehen wir über fünfzig Jahre nach dem Ausbruch der «troubles» die koloniale Dimension des Konflikts: McCann schaut zurück auf den Umstand, dass Nordirland seit der Trennung vom Süden der Insel 1921 de facto ein Einparteienstaat war, mit einer offenen, institutionalisierten Diskriminierung der katholischen Bevölkerung.

Notstandsgesetze und der Ausnahmezustand regelten die Unterdrückung der irisch-nationalistischen Bevölkerung, setzten in Nordirland vielerorts eine ursprünglich aus Schottland stammende presbyterianische Minderheit an die Machthebel. Das Wahlsystem entmündigte KatholikInnen; ihre Stimmen waren in zurechtgeschnitzten Wahlkreisen so aufgesplittet, dass Unionisten stets die Macht behielten. McCann skizziert das Leben in den katholisch-nationalistischen Vierteln in den 1960er Jahren als drangvolle Enge in tiefer Armut: Wohnungen, Unterkünfte in katastrophalem Zustand, ein Drittel der Männer arbeitslos, dabei waren sowieso schon sehr viele ausgewandert.

Und McCann stellt fest, dass lange kaum irgendwo Empörung wuchs – in England waren die «troubles» zumeist weit weg, eine Randnotiz aus der Provinz, den KatholikInnen Nordirlands attestierte er eine Ergebenheit, die aus der Kombination von Kirche und beschwichtigender Politik der Nationalist Party resultierte. Jede Lösung der Ungleichheit war aufgeschoben in eine ferne Zeit, auf ein Leben im vereinigten Irland, das dann sicher auch für sie Arbeit bereithalten würde, Wohnungen, Wertschätzung. Man ertrug die Diskriminierung als Joch, das sie für ihre Loyalität zum nationalen Ideal aushalten mussten, den Preis, der «das Elend […] ertragbarer machte».

Misstrauisch gegenüber der Kamera

Peress durchkämmt Stadtlandschaften: vernarbte Strassen, kahle Fassaden, trostlose Fussballplätze vor Industrieanlagen. Die Spielszenen der Kinder lockern hier nichts auf, verwandeln nichts zum kurzzeitigen Idyll. Unklar, ob die Braut im weissen Kleid wirklich heiraten oder sich schlicht einen schönen Tag mit dem Glas in der Hand machen will – der Suff ist ein wiederkehrendes Moment von Flucht. Aus vielen Bildern quillt die tiefe Erschöpfung der Lebenssituation, Peress fängt flüchtige, vermutlich leise geführte Gespräche zweier älterer Frauen an einer Strassenkreuzung ein, setzt sie gegen ohnmächtige Appelle: «Get Right with God» steht auf dem Schild, das jemand ans Fensterkreuz genagelt hat; das Fenster ist entglast, vom Gebäude steht nur noch diese eine Wand mit dem Fensterrahmen, Gras zwischen Bodenfliesen, Pappmüll. Wie zum Hohn trägt die Wand als Krone das Schild eines Maklers. PassantInnen blicken misstrauisch in die Kamera.

Die Dimension des gewaltsamen Ausbruchs Anfang der 1970er Jahre, die eigene Sprache des Aufruhrs, eröffnet nicht nur ein Glossar, sondern wird auch in einem der Texte von Chris Klatell im Begleitband skizziert – die «troubles» standen quer zum Projekt der Moderne, das er als rabiate Mechanik des Kategorisierens, Ordnens, Definierens versteht. «Andere koloniale Konflikte haben die vermeintliche Klarheit von Race und Hautfarben, um die sie sich organisieren. Dem Norden Irlands fehlt sogar das.» Dafür aber wurde Nordirland ein Beschleuniger moderner Kriegsführung: Foltermethoden, Rechtsfiguren wurden hier ausprobiert – und halten sich bis in die Gegenwart. Guantánamo Bay, aber auch die nichtuniformierten «enemy combatants» haben hier ihre Vorbilder.

Gilles Peress nähert sich all dem mit Eindrücken von abgegrenzten Strassen, zaunbewehrten Ecken, reiht dann Eindrücke vom Strassenkampf aneinander: Maskierte Menschen stehen in lauernden Formationen an Strassenecken, Soldaten ist Angst ins Gesicht geschrieben, Blut aus dem Kopf eines Erschossenen rinnt über Asphalt.

Eine Spannung zieht sich durch die einzelnen Aufnahmen: Erwachsene stehen oft allein, schauen sich nicht an, wirken vereinzelt, selbst in der Menge, blicken auf etwas, das ausserhalb des Bildrahmens passiert, vielleicht passiert ist, noch passieren soll. Menschen tasten sich durch den Alltag inmitten der Auseinandersetzungen.

Die Dinge am Rand

Damit heben sich Peress’ Bilder immer von einfachen Zuschreibungen ab, von Bildanalysen, die christliche Märtyrerlogiken, einfache Kausalzusammenhänge finden wollen. Die Aufnahmen schwächen das «Punktum», den mythischen Augenblick – von Roland Barthes als indexikalischer Charakter und komponierte Summe all der Zeichen gedacht, die BetrachterInnen aus dem Bild heraus zu durchdringen scheinen. Peress findet die Dinge am Rand, vielleicht sogar ausserhalb des Bildausschnitts, genauso wichtig wie die im Zentrum, im Kontext und in der Bildfolge. Aus New York antwortet er, dass er seine Projekte als «offene Texte» anlegt, deren AutorInnenschaft eine Summe aus «der Realität, der Kamera, LeserInnen» sei. An jedem der 22 fiktionalen Tage, bei jedem einzelnen Bild, müssen wir also überprüfen, was wir sehen – und was wir sehen wollen: Vielleicht gehen da auch nur Menschen an einer Strassenecke vorbei und zur Arbeit; das Schild, den Aufruf zur Gottesfürchtigkeit zu ihren Köpfen bemerken sie nicht.

An manchen Stellen ist allerdings sein Anspruch, weder Journalismus noch Kunst noch gute Fotografie zu machen, durchaus gealtert: Medienkunst, die Inflation des Fotografierten und Vorgezeigten, hat die Radikalität, mit der Peress sich gegen die offensichtlich noch festen Normen der Fotokategorien gewendet hat, gelegentlich abgeschwächt. Abfotografierte Fernsehbilder, kippende Linien, serielle Aufnahmen, die unmittelbare Nähe zu einem schwer zu entziffernden Konflikt, die aber keine erklärende Haltung einnimmt, sind heute nicht mehr so besonders wie in den 1970er Jahren. Grafische Abstraktionen, eine uneindeutige Bildsprache spielen heute auch im Journalismus eine Rolle.

Auf jeden Fall aber führt das Durcheinander der Strassenszenen, die Lakonie der Gleichzeitigkeit dazu, dass man immer weiterblättert, Szenen nebeneinander-, übereinanderlegen will, wieder von vorne beginnt, die Karten des Readers konsultiert. Aus all dem ergibt sich eine gegenläufige, zerfaserte Stimmung: Wir ziehen für eine Weile in Strassenkrieg und Finsternis, in die Kolonialgeschichte, zu Religion, Kinderspiel und Besäufnis. Wir schauen, entsetzt, gerührt, auf einen Ort, der sich längst in die Welt hinausgedrängt hat.

Gilles Peress: «Whatever You Say, Say Nothing». Zwei Leinenbände in einer Tragetasche. Steidl. Göttingen 2021. 1960 Seiten. 273 Franken.

Der Reader von Chris Klatell und Gilles Peress funktioniert als eigenständiges Buch mit zahlreichen Fotografien, Essays und Zeugenaussagen: «Annals of the North». Begleitband. Steidl. Göttingen 2021. 904 Seiten. 106 Franken.