Zürcher Kultur: Zement gewordene Ruhe

Erbaute Bedeutung im zürichesken Stil: Eine kleine Polemik auf das gedämpfte Kulturleben in der grössten und reichsten Stadt der Schweiz.

Wenn die Welt nicht gerade eine Sars-Covid-Krise hat, ist Ruhe in sogenannten Ballungszentren fast immer ein Privileg. Das mit Vermögen, Parks, Villenvierteln – oder der Schweiz zu tun hat.

Erreichte man früher, als es ausser Privatjets noch einen überbordenden Flugverkehr gab, den Flughafen Zürich, war da sofort die Angst, dass etwas passiert war, das mit dem Aussterben der Menschen zu tun haben musste. Keine Geräusche, keine jubelnden Verwandten. Stille. Die sich in der Stadt fortsetzt. Elektrotanks stehen schweigend im Stau, Menschen flüstern sich die Inhalte ihrer Portfolios zu. Das tun sie in über hundert verschiedenen Sprachen aus ihren internationalen, gut gepflegten Gesichtern.

Zu fett gegessen

Hier und da wird ein freundlich grüssender Hausbesetzer aus einem alten Gebäude getragen, das später zu Investmentmasse umgestaltet wird. Bei all dem überbordenden Wohlstand, der Schönheit, der Diversität sollte man in dieser Stadt das Zentrum von Lebensfreude, Kunst, Kultur und Internationalität, kurz, eine der wichtigsten Kulturmetropolen Europas vermuten. Die jungen Menschen müssten sich um einen Studienplatz am Flagship der Kreativitätsausbildung ZHdK drängen. Aus dem gesamten Land müssten Schweizer:innen in die Zürcher Theater strömen, monatelang auf Tickets warten und in langen Schlangen vor den Museen, Projekten, Festivals, wilden Galerien und Offspaces lungern.

Gerade jetzt, da die pandemiebedingten Einschränkungen und Schliessungen fast vorbei sind, müsste der Jubel über neue, kritische Kunstaktionen in angemessener Lautstärke zu hören sein und die provokative Auseinandersetzung mit den letzten zwei Jahren (zum Beispiel mit der Not vieler Freiberufler:innen, der Pflegenden, der Alleinerziehenden, der Armen) Stadtgespräch sein.

Aber.

Die Stadt ist ruhig, als hätte sie zu fett gegessen.

In den verbliebenen Resten von Feuilletons wird über Naziraubkunst berichtet, während SRF die Überbleibsel seiner Kulturprogramme abwickelt und an seiner Wiedergeburt auf Youtube und Instagram arbeitet.

Doch vielleicht ist die gefühlte künstlerische Ruhe in der Kulturmetropole immer noch den Coronaauflagen geschuldet. Oder der Sorge der Menschen, sich anzustecken. Oder vielleicht liegt die Ruhe daran, dass ausser denjenigen, die davon leben, viele gar nicht gemerkt haben, dass es in der Stadt mal Kultur gab.

Besonders laut war sie auch in den letzten Jahren vor der Pandemie selten. Laut sind seit langem eher die Baumaschinen, die wieder ein Stück Land überbauen. Oder einen Betonpalast für die Kultur errichten. «Es gilt: Ruhe bewahren und Tempel bauen» hängt eventuell als unsichtbares Motto im Kulturdepartement der Stadt. Und die Erzählungen von den Zeiten, als Schlingensief durch die Stadt prozessierte, Partys im Löwenbräu-Areal bis in den Morgen hinein dauerten, ausufernde Premierenfeiern mit Quartierbewohner:innen gefeiert wurden und engagierte Massen für den Verbleib eines Theaterintendanten demonstrierten, klingen heute nach «Onkel erzählt vom Ersten Weltkrieg».

Dabei wird so viel in Kultur investiert.

(Dieser Text ist, wie man jetzt bereits ahnen kann, meinungsbasiert. Natürlich hätte ich ihn mit Zahlen und Fakten aufmöbeln können. Aber das klickt nicht. Seit sich so viele in einem emotionalen Ausnahmezustand befinden, scheinen sie hungrig nach Gefühlen. Und das Gefühl vieler freischaffender, selbstständiger Kulturschaffender ist – Verlassenheit.)

Womit vielleicht alles begann

Die Stadt, die immer wieder nach ihrem Profil sucht – mal will sie eine Weltstadt mit Herz sein, dann wieder Heimat für Google, Facebook und Palantir, was Herz schon mal ausschliesst –, gibt sehr viel Geld aus, um ihre kulturelle Bedeutung zu erbauen. Viele Kulturschaffende aus anderen Ländern träumen von unserem starken Fördersystem. Und doch erscheint seit einiger Zeit die Aura der Kulturhauptstadt der Schweiz wie ein Ausblick auf die Bedeutung der Kunst in der nahen Zukunft: Zement gewordene Ruhe. Als wollte man die seltsame «Kunst» von sich wegbetonieren, wird ein Ort nach dem anderen begradigt, geordnet und versiegelt.

Vielleicht begann alles mit dem Leuchtturmprojekt «Schiffbau». Die opulente Umbaumassnahme einer alten Fabrik geriet sehr schön und gross, der Schiffbau bekam ein Restaurant der gehobenen Klasse und hätte in einer Stadt wie New York spielend seine Besucher:innen gefunden. Doch hier lag die Halle in den letzten Jahren mitunter seltsam leer, das teure Restaurant zog erstaunlicherweise auch keine Horden jugendlicher Theaterfans aus den umliegenden studentischen Vierteln an. Bevor diese sich in fast unbezahlbare Viertel verwandelten. Wie ein anderer Kunsttreffpunkt fast um die Ecke des Schiffsbaus, das Löwenbräu-Areal, wo es, wie bereits erwähnt, früher überfüllte Ausstellungseröffnungen, Performances und Partys gegeben hatte. Es war ein Ort in der Stadt, der einen Hauch von weltläufigem, künstlerischem Anarchismus verströmte.

Dann wurde umgebaut. Ein Mischkonzept aus Eigentumswohnungen, einer Beautyklinik und Ausstellungsräumen entstand, und nun steht da ein Architekturklumpen, der Grössenwahn atmet, die Kunstinteressierten überwältigt und in dem selten eine Stimmung aufkommt – ausser Verlorenheit.

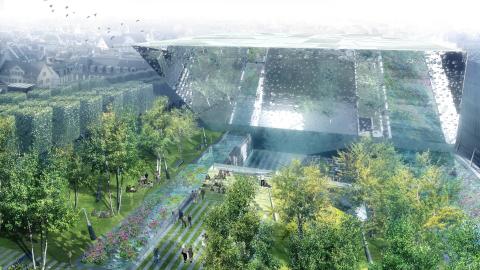

Die Gentrifizierung der Stadtkreise 4 und 5 ging weiter, ihr fielen viele kleine Galerien und Eventorte zum Opfer. Die Anlaufstellen der nächsten Generation von Künstler:innen verschwanden wie auch die über die Stadt verteilten, lebendigen Departements der Kunsthochschule. Nun kommen die Studierenden ausserhalb des Zentrums im neu erbauten ZHdK-Gebäude in den Genuss von Überwältigungsarchitektur.

Wechsel und Abschied

Zürich denkt gross, und ein weiterer Fremdkörper, der Kunsthaus-Erweiterungsbau (keine Angst, ich mache es kurz) ist ufogleich gelandet: Betonmasse mit goldenen Gönnertafeln im Inneren. Da steht er jetzt und sitzt sich aus, bemüht um Ruhe. Skandale passen nicht in den Hotspot für urbane Finanz- und Techdienstleister aus aller Welt, in das Zentrum der Geldtransaktionen und Banken.

Aber vielleicht wird ja bald alles wieder belebter und lauter, denn «Leitungsteams sind die Zukunft. Sie sind modern. Fluffig. Und atmen Diversität. Stück weit.» Das war eventuell das andere Motto an der Wand im Zürcher Kulturdepartement. Und nun hat es seit kurzem am Schauspielhaus (wir müssen das mit dem Neubau noch mal überdenken), in der Gessnerallee (kann man das Gebäude durch etwas mit mehr Beton ersetzen lassen? Sollte die Gartenkneipe durch Zement aufgewertet werden?), im Theater Neumarkt (jetzt ohne Restaurant) neue Leitungsteams. Allein ist einzig die Leiterin des Dada-Hauses, deren Arbeitsbeginn mit dem grossen Umbau des Gebäudes (Beton? Angst!) zusammenfiel.

Auch im Kulturdepartement selber folgte nach zehn Jahren öffentlich angenehm verhaltener Auftritte des letzten Departementsvorstehers und nach seinem Rücktritt zum Beginn der grossen medialen Bührle-Diskussion ein …? Richtig. Ein Leitungsteam; zwei Frauen, deren Namen den meisten Kulturschaffenden bis heute nicht geläufig sind.

Allen neuen Leitungen in der Stadt ist gemein, dass sie das Pech hatten, in einer Pandemie zu beginnen, die teils mit Schliessung oder mit starker Limitierung der Zuschauer:innen zusammenfiel. Unsicherheit, Leerstand und zu wenig Normalbetrieb, um eine eigene Handschrift zu etablieren und im Bewusstsein der Stadtzürcher:innen zu landen.

Doch seit einiger Zeit laufen die Betriebe wieder, eingeschränkt durch Tests, Masken, Krankheiten und Sorge vor Ansteckung der Bevölkerung. Erstaunlich ist nur, dass auch die Wiederaufnahme der Veranstaltungen sehr zürichesk ausfiel. Es gab wenig Aufschrei, wenig Thematisierung des Ausnahmezustands, in dem wir uns immer noch befinden. Nichts, was konkrete Missstände in wütende Kunst transformiert hätte. Die Bühnen und Spaces machten weiter, sie machen es sicher gut, wie auch die neue Kulturdepartementsleitung – vermutlich dem Wechsel und dem Abschied beziehungsweise der Einarbeitungszeit geschuldet – bis jetzt nicht offensiv in Erscheinung trat. Es gab von ihr keine klaren Stellungnahmen zum Raubkunstskandal, der eben nicht nur eine Sache des Kunsthauses war, aber auch keine Durchhalteparolen oder unterstützenden, kämpferischen Ansprachen auf sozialen oder anderen Medien.

Das interessante Ungesagte

Die «Herausforderungen» genannten Schwerpunkte im Kulturleitbild der Stadt sind «Wachstum, Diversität, Raum, Technisierung und Geschwindigkeit». Was man halt so sagt. Interessanter ist mitunter das Ungesagte: Die Kultur unserer reichen Stadt hat Paläste bekommen, es gibt Geld – vielen Dank dafür, liebe Steuerzahler:innen. Nun braucht es nur noch ein wenig mehr Lautstärke; den Mut, ungemütlich zu sein; den Willen, die Welt zu verändern; und das Bewusstsein, dass Kunst und Kultur mehr sind als etwas, das man sich eben leistet.

Man muss sie lieben, die Menschen und die Kunst, damit man mit Leidenschaft etwas kreiert, das Kultur so notwendig macht wie Wohnraum, Nahrung und Banken. Obwohl: die vielleicht weniger.

Aber das ist ein anderes Thema.

Sibylle Berg ist Dramatikerin und Schriftstellerin («GRM»). Ihre Stücke werden normalerweise in ganz Europa gespielt.