Zukunft des Museums: Zwischen Massenauflauf und Sinnkrise

Öffnen sich die Kunstmuseen nicht für gesellschaftliche Debatten, machen sie sich überflüssig. Das legen ein Film zum Kunsthaus Zürich und eine Ausstellung an der ETH nahe.

Knapp eine halbe Million Menschen werden die «grösste Werkschau aller Zeiten» des holländischen Künstlers Vermeer bis Anfang Juni gesehen haben. Bereits kurz nach der Eröffnung im Februar war die Amsterdamer Ausstellung zum Maler des «Mädchens mit dem Perlenohrring» komplett ausverkauft. Auch vor der hinter Panzerglas geschützten «Mona Lisa» im Pariser Louvre drängt sich regelmässig eine Kleinstadt: Zehntausende wollen täglich Leonardo da Vincis Frauenporträt sehen – oder zumindest mit dem Smartphone fotografieren, über viele Köpfe und andere Smartphones hinweg. Da wirkt es fast komisch – oder aus der Zeit gefallen? –, wenn der britische Architekt David Chipperfield im neuen Dokumentarfilm «Durchs Höllentor ins Paradies» das Museum allgemein und den eigenen Erweiterungsbau zum Zürcher Kunsthaus mit den Worten preist: «der letzte Rückzugsort für die individuelle Konzentration».

Der veraltete Neubau

Das Museum als weltabgewandter Ort der Kontemplation? So war das sicher mal gedacht in der gutbürgerlichen Gebrauchsanweisung. Dass es aber schon früh ebenso sehr um anderes ging – Kunstmarkt, Repräsentation, Netzwerke von Begüterten, Künstlerstars, Architektur und politische Debatten –, schildern anschaulich verschiedene Expert:innen im erwähnten Film von Peter Reichenbach und Sibylle Cazajus.

Warum man das Museum und seine Kriterien des Ausschlusses, der Bewahrung und der Präsentation heute noch viel grundlegender hinterfragen kann und soll, zeigt eine kleine, feine Ausstellung im Institut für Geschichte und Theorie der Architektur (GTA) am Hönggerberg. Unter dem unmissverständlichen Titel «Unschöne Museen» beleuchten die Kurator:innen Fredi Fischli, Niels Olsen und Geraldine Tedder anhand von Kunstwerken, aber auch listigen Gegenüberstellungen, Analysen und Fundstücken das Museum als einzige Problemlandschaft.

Die Überschrift entstand im Gespräch mit der Restitutionsfachfrau und Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy. Die ETH als gastgebende Institution wird in die kritische Reflexion einbezogen: etwa mit einem farbigen Teppich von Le Corbusier, der im Architekturinstitut der ETH jahrelang quasi als Inventar an der Wand hing und vor fünf Jahren plötzlich verschwand. Die Diebe hinterliessen den Slogan «Theft is Vision» (Diebstahl ist Vision), schleusten den Teppich in die gleichnamige Ausstellung im Zürcher «Löwenbräu» ein und transportierten ein Exponat von dort ins Architekturgebäude am Hönggerberg. Erst durch den Diebstahl wurde der Teppich zum Kunstobjekt.

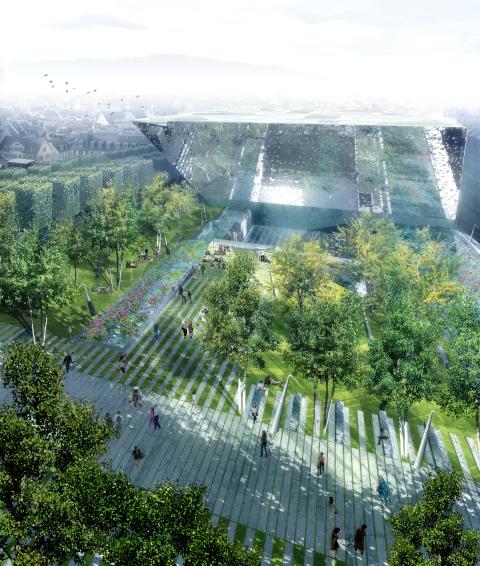

Eine weitere Station von «Unschöne Museen» ist die Diplomarbeit der beiden Architekturstudentinnen Ella Esslinger und Fabienne Girsberger über den Chipperfield-Erweiterungsbau für das Kunsthaus Zürich. Ihre Einleitung liest sich wie eine implizite Retourkutsche an die entrückte Museumsdefinition des Architekten: Im Moment seiner Eröffnung nach zwanzig Jahren Planung falle «das Gebäude aus der Zeit: ein luxuriöser Betontresor für Privatsammlungen, der keine Bezüge zur unmittelbaren Umgebung aufweist, das gesamte Grundstück versiegelt und weder in seiner Erscheinung noch in seiner Bespielung zur Teilhabe einlädt».

In der so schlauen wie unterhaltsamen Diplomarbeit kann man auch nachlesen, welche alternativen Architekturprojekte für den Erweiterungsbau nicht berücksichtigt wurden. Und es wird untersucht, welche erinnerungswürdigen Spuren beim Bau des Kunsthauses zugeschüttet wurden und wie der bereits veraltete Neubau doch noch für die Zukunft gerettet werden könnte.

Mit den Augen der Mona Lisa

Auf einem Tisch daneben liegen Holzmodelle für einen Bühnenraum und ein ganzes Theaterhaus, eingebettet in die städtische Umgebung: eine Idee aus dem Jahr 1964 für einen revolutionären Umbau des Schauspielhauses. Der bis heute sehr unwirtliche Heimplatz, an dem sowohl die Pfauenbühne als auch das Kunsthaus liegen, sollte autofrei und überhaupt menschenfreundlicher gestaltet werden. Doch nach sieben Planungsjahren hat die Stadt Zürich das in einem Architekturwettbewerb siegreiche Projekt beerdigt.

In solchen Fingerzeigen liegt der eine wichtige Augenöffner von «Unschöne Museen»: Die Ausstellung zeigt attraktive Alternativen, die nie realisiert, zukunftsweisende Gedanken, die nicht weiterverfolgt wurden. Der andere Erkenntnisgewinn liegt im Umkehren von Perspektiven. Am deutlichsten illustriert dies die Videoarbeit «The Couple in a Cage», die seit ihrem Erscheinen 1993 nichts an Brisanz eingebüsst hat.

Der verstörende Film zeigt, wie sich die beiden Performancekünstler:innen Coco Fusco und Guillermo Gómez-Peña in einem Käfig vor Museumsbesucher:innen weltweit als indigenes Paar eines erst kürzlich «entdeckten» Urwaldvolks ausgeben: eine schrille, mahnende Erinnerung an die unsäglichen kolonialen Völkerschauen. Hängen bleiben vor allem die unterschiedlichen Reaktionen der Zuschauer:innen – naive Neugierde, Rassismus, Wut über die Zurschaustellung – und ein Satz von Fusco: «Sie denken, sie beobachten uns. Doch eigentlich beobachten wir sie.» Auch in einem weniger aufgeladenen Kontext könnte eine solche Umkehrung aufschlussreich sein. Man stelle sich etwa vor, der Louvre würde an seinem belebtesten Ort die Blickrichtung umdrehen und für einmal die Mona Lisa per Kameraauge die Massen beobachten lassen.

Im Herz von «Unschöne Museen» thront Hans Haackes Skulptur «Buhrlesque»: der Bührle-Altar, den der deutsche Konzeptkünstler bereits 1985 für eine Ausstellung in Bern angefertigt hat. Auf dem Steintisch kombiniert er Produkte verschiedener Bührle-Firmen zur obszönen Corporate Identity: Bally-Schuhe und Waffen für den Apartheidstaat Südafrika – von der Schweizer Gesetzgebung kulant unterstützt.

Treffend zu Bührle äussert sich in «Durchs Höllentor ins Paradies» auch der heimliche Star des Films, die österreichische Kuratorin und Judaistin Felicitas Heimann-Jelinek. Alle Besucher:innen sollten wissen, dass die von Bührle gestiftete «Höllentor»-Skulptur von Auguste Rodin neben dem Kunsthauseingang einst für Hitlers «Führermuseum» in Linz gedacht war. Geschichte und Provenienzen seien integraler Bestandteil jedes Kunstwerks. Sie bergen die zentrale Wahrheit, dass Kunst nie einfach nur schön ist, sondern «beugbar» – für alle möglichen Interessen. Am Mäzen und Waffenfabrikanten Emil G. Bührle zeige sich deutlich: Der Schweizer Wohlstand baue auch auf dem Verderben der anderen. Wer als Museum kein Ort solcher gesellschaftlichen Debatten sein wolle, solle den Laden gleich zumachen.

Hier tut sich ein tiefer Erkenntnisgraben zum nun abgetretenen, langjährigen Kunsthausdirektor Christoph Becker auf. Im Film rühmt er Bührle einmal mehr als wichtigen Arbeitgeber und Geschäftsmann der Nachkriegszeit und seine Sammlung als Massenmagnet. Die über lange Zeit völlig unhaltbare Rolle des Kunsthauses in der Affäre blendet er weiterhin hartnäckig aus.

Ein Welt ohne Museen

Was bei Museumsdiskussionen höchstens ansatzweise thematisiert wird, ist die Klassenfrage. Immerhin sinnbildlich dafür kontrastiert im historischen Filmausschnitt eine auffallend schäbige Wohnhausfassade scharf mit den noblen Konturen des alten Kunsthausbaus. Polemisch zugespitzt: Wer nicht von Kindsbeinen an ins Museum geschleppt wurde, kann sich eine Welt ohne Museen erst mal ganz gut vorstellen. Museen sind bis heute bürgerliche Selbstversicherungsanstalten – daran ändern auch punktuelle Massenaufläufe wenig. Das museale System von Bewahrung und Ausschluss betrifft nicht nur die Auswahl der Objekte, sondern auch die der Besucher:innen; was nicht zuletzt daran liegt, dass Museen für ihre Finanzierung auf reiche Sponsor:innen und stolze Eintrittspreise setzen.

Doch der grössere Anteil des Budgets kommt in der Regel aus der Staatskasse. Substanziell öffentlich finanzierte Museen täten gut daran, sich engagierter als öffentlichen Raum zu begreifen. Und sie sollten Modelle des Bewahrens finden, die sich nicht automatisch in eine politisch konservative Haltung übersetzen. Oder mit einer letzten Pointe von Heimann-Jelinek: «Was haben wir davon, wenn ein Kunstwerk die nächsten 200 Jahre überlebt, aber unsere Kinder nicht?»

«Durchs Höllentor ins Kunsthaus». Regie: Peter Reichenbach und Sibylle Cazajus. Schweiz 2023. Jetzt im Kino.

«Unschöne Museen» ist noch bis 19. Mai 2023 im GTA am Hönggerberg zu sehen. gta.arch.ethz.ch

Die Diplomarbeit von Esslinger und Girsberger gibts hier: works.arch.ethz.ch