Fotoausstellung: Der Blick des Forschers

Eberhard Fischer war als Ethnologe unterwegs, bevor er bis 1998 das Museum Rietberg in Zürich leitete. Dort sind jetzt Fotografien seiner Feldstudien in Westafrika und Indien zu sehen. Die Frage, wie mit diesem Erbe umzugehen ist, bleibt dabei aussen vor.

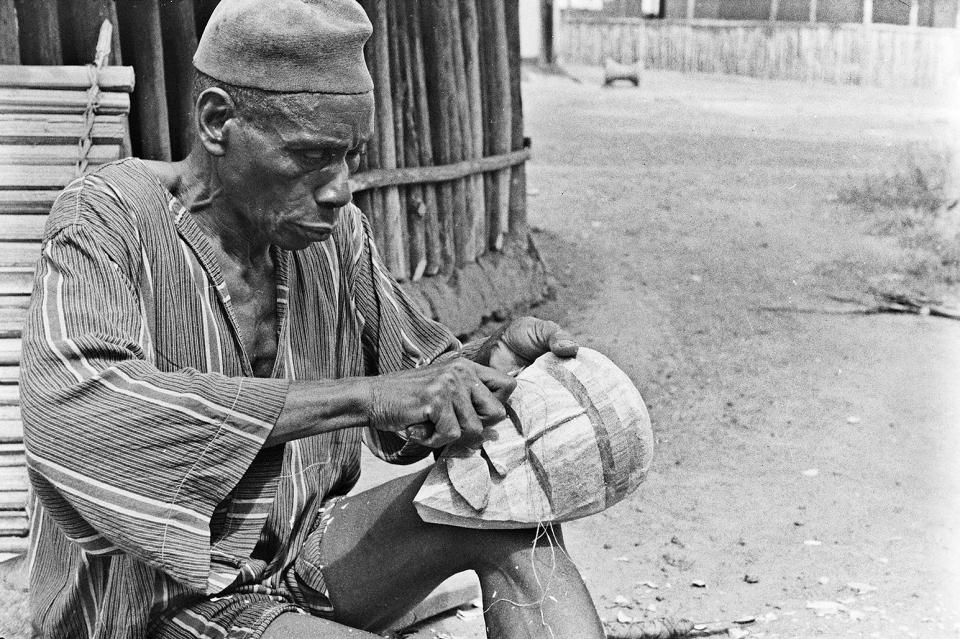

Ein Mann sitzt am Boden, schaut auf die Maske, die er gerade schnitzt. Und wir blicken ihn an. Die Aufnahme verleitet uns, zu beobachten und uns vorzustellen, wie ein Holzspan nach dem anderen zu Boden fällt, welche Verwendung die Maske finden wird.

Die Fotografie stammt aus einem umfassenden Archiv, das mit rund 35 000 Negativen einen Einblick in die Forschungsreisen von Eberhard Fischer gibt. Entstanden ist sie 1960 im westafrikanischen Liberia während einer der ersten Reisen, auf die Fischer seinen Stiefvater, den Ethnologen Hans Himmelheber, begleitete. Aufmerksam beobachtete der damals Achtzehnjährige dessen Vorgehen bei seinen Forschungen.

Nach seinem Ethnologiestudium an der Universität Basel folgte Fischer dem Vorbild seines Stiefvaters. Bei seinen Feldforschungen nahm er die Rolle eines «teilnehmenden Beobachters» ein. Mit dieser ethnologischen Methode der sechziger und siebziger Jahre sollten Erkenntnisse durch die persönliche Teilhabe der Forscher:innen gewonnen werden, etwa indem sie mit der lokalen Bevölkerung interagierten. Seine Forschungsreisen führten ihn nicht nur nach Westafrika, sondern auch nach Indien, wo er mehrere Jahre lebte. Er entwickelte ein ausgeprägtes Interesse für das lokale Handwerk, das er in der Region Gujarat dokumentierte. Einen Verweis darauf liefert die Publikation «Rural craftsmen and their work», die Ende der Sechziger im Rahmen eines Auftrags des National Institute of Design in Ahmedabad entstand. Von Eberhard Fischer gemeinsam mit seinem Kollegen Haku Shah herausgegeben, ist das Buch jetzt neben den eng aneinandergereihten Fotografien ebenfalls im Museum Rietberg ausgestellt.

Was ausgespart wird

Doch Fischer dokumentierte verschiedene Handwerke nicht nur, er ästhetisierte sie auch. So wird im Booklet zur Ausstellung erläutert, wie in seinen Augen auch das Herstellen von Nudeln als kunsthandwerklicher Prozess verstanden werden kann. Die Nähe von Handwerk und Kunst wird im Museum Rietberg mit der britischen «Arts and Craft»-Bewegung in Verbindung gebracht, die sich als Reaktion auf das Ende der Kolonisierung 1947 auch in Indien etablierte. Die Ironie der Geschichte: Bestärkt wurde die dortige Bewegung durch die ehemaligen Kolonisator:innen. So stellt sich die Frage, inwiefern eine europäische Bewegung, die die Unterscheidung zwischen «niedriger» und «hoher» Kunst aufzuheben versuchte, überhaupt auf einen nichteuropäischen Kontext übertragen werden kann.

Die Frage, ob die Ästhetisierung eines Handwerks legitim ist, muss auch im Kontext westlicher musealer Praxis gestellt werden. Schliesslich werden die Objekte, die heute in ethnologischen Museen zu sehen sind, nicht selten von ihrem eigentlichen Zweck entfremdet und in Vitrinen als Kunstobjekte deklariert. Wie diese Ästhetisierung einzuordnen ist und was die Akteur:innen selber dazu gesagt hätten, bleibt in der Ausstellung ausgespart, ebenso wie die Tatsache, dass es sich bei der «teilnehmenden Beobachtung» um eine westliche Disziplin handelt.

Koloniales Wissen verlernen

In seinem spezifischen Interesse für das lokale indische Handwerk scheint Eberhard Fischer differenziert zu agieren. Die Länder, die er besuchte, verkommen bei ihm nicht zu ahistorischen Projektionsflächen. Allerdings ist die europäische Wissensproduktion eng mit kolonialen Praktiken verknüpft, was in der Ausstellung nicht erwähnt wird. Ohne dieses Erbe zu berücksichtigen, sollte eine solche Ausstellung nicht gedacht werden. Mit dem forschenden Blick, der seziert und kategorisiert, gehen immer auch Machtstrukturen einher. Entsprechend ist jede Inszenierung auch eine Inbesitznahme – was auch Fischers «camera ethnographica» angeht.

Wie diese Inbesitznahme vor sich geht, zeigt die Fototheoretikerin Ariella Azoulay in ihrem Buch «Potential History. Unlearning Imperialism». Im Moment der fotografischen Aufnahme werden Subjekt und Objekt voneinander getrennt und dadurch Hierarchien etabliert. Das Festhalten, das Ausstellen und das Deuten sind der Fotografie inhärent, und die damit einhergehende epistemische Gewalt – welches Wissen wird durch die dominierenden Herrschaftsverhältnisse durchgesetzt und welches nicht? – setzt sich auch bei der Rezeption fort. Laut Azoulay ist das ein ständiger Prozess, der reflektiert und bewusst verlernt werden muss, um ein neues Bewusstsein zu erlernen und zu etablieren. Fotografien bilden nicht einfach ab, sondern greifen aktiv ein – sie sind demnach immer auch ein politisches Konstrukt. Dies zeigte sich etwa während der Kolonialzeit, als die Kamera ein wichtiges Werkzeug war, um rassifizierte Hierarchien aufrechtzuhalten. Die Kamera ist nie neutral und muss deshalb nicht nur als technisches Objekt, sondern auch aus ethischer und moralischer Sicht reflektiert werden.

Diese Reflexionsebene bleibt in der Ausstellung im Museum Rietberg aussen vor. So liegt es allein an uns, dass wir uns fragen: Was glauben wir zu wissen, wenn wir auf den Mann blicken, der gerade seine Maske schnitzt?

«Kunst im Blick. Fotografien von Eberhard Fischer um 1970 aus Westafrika und Indien». Bis 10. April 2022 im Museum Rietberg in Zürich. www.rietberg.ch