Kikagaku Moyo: Unentzifferbare Schönheit

Gegen die Schwerkraft von Sinn und Regel: Mit dem Album «Kumoyo Island» hebt die japanische Band Kikagaku Moyo zu einer letzten Entgrenzung an.

«Mo-na kanakanaka no / mo-na kanakanaka no / monaka no nakanaka», säuseln zwei helle Stimmen zu tschuggerndem Beat, gebrochen von verstrudelten Wah-Wah-Licks. Es leiern und zirpen eigenartige Saiten – Gitarre? Sitar? Koto? –, und die Perkussion klickert und plinkert leicht und luftig wie eine akustische Klöppelarbeit. Melodisch erinnert das an eine Westcoastband der Sechziger, die sich an Asiaklischees abarbeitet, rhythmisch an eine Krautrockband, die versucht, dem Funk die Funkiness auszutreiben. Dann mündet das Stück in einen zart dröhnenden Jam.

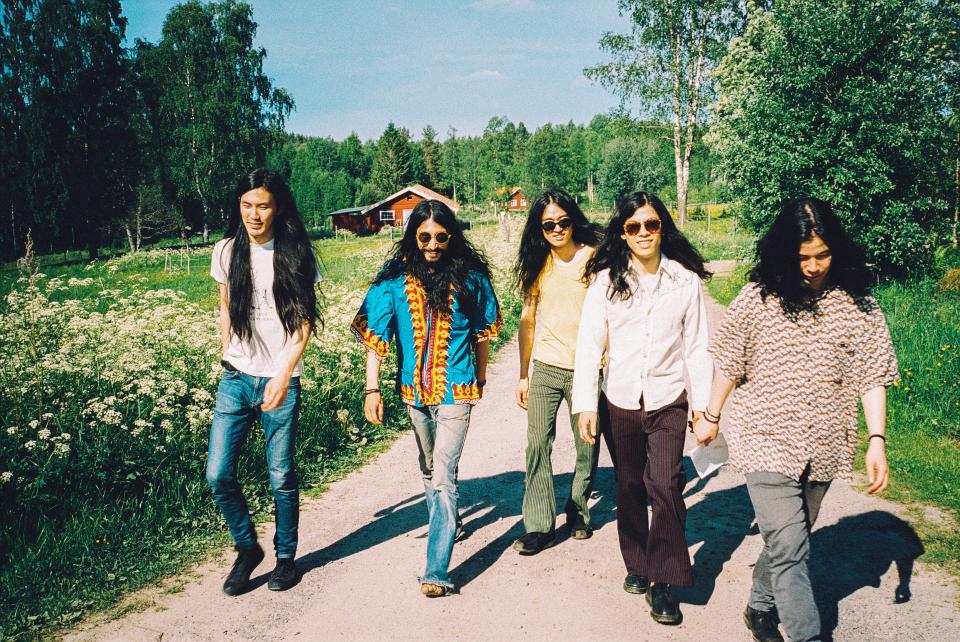

Willkommen in der Welt von Kikagaku Moyo, die mit «Monaka» ihr neues Album einleiten. «Kumoyo Island» heisst es, und es ist das fünfte des psychedelischen Quintetts aus Tokio. Leider soll es auch ihr letztes Album bleiben. Die Band hat soeben erklärt, sich nach der laufenden Tour in eine «Auszeit unbestimmter Dauer» zu begeben. «Wir finden, dass die Band ihre Mission erfüllt hat und wir jetzt, auf dem Höhepunkt, aufhören können.»

Global betrachtet, mag ihr Erfolg klein erscheinen. Aber mit ausgiebigen Touren durch Europa, Australien und die USA und Gemeinschaftsarbeiten mit dem portugiesischen Jazzer Bruno Pernadas und dem psychedelischen Folkie Ryley Walker sind sie in den letzten zehn Jahren ihren Anfängen als jamselige Strassenband und der auch in Japan überschaubaren Psychrockszene gründlich entwachsen. Sogar Modelabels wie Gucci und Miyake haben sie letztens für Kampagnen angeworben.

Idiome bündeln

Drummer Go Kurosawa empfindet die Entwicklung im US-«Rolling Stone» sogar als «transzendental»: «Wir wollten versuchen, Menschen glücklich zu machen, obwohl sie uns gar nicht verstehen. Und das ist gelungen – wir haben einen Draht zum amerikanischen Publikum. Zum chinesischen. Zum mexikanischen.»

Diese Breite mag an den verschiedenen Idiomen liegen, die sie in ihrer Musik bündeln. Das haben sie von den ersten, eher meditativ ausschweifenden Tracks zu den mal feiner, mal derber überstrahlten Songs des letzten Albums, «Masana Temples» von 2018, eindrucksvoll verfeinert. Auf «Kumoyo Island» nun gibt es schwer verrauschte, groovende Spaceriffs und eine tranceartige Ambientstrecke mit hoch schwebender Sitar; hallverwischte, dichte Acid-Folk-Gespinste aus fransigen Gitarren und ominösen Beats; repetitive, verzogene Sitar- und Gitarrenloops; und auch ein Bossacover, das sie fröhlich in ein Kreischgitarrensolo münden lassen. Gern dürfen sich all die Temperaturen und die Farben auch in einem einzelnen Song überlagern.

Kikagaku Moyo führen in ein schimmerndes Spiegelkabinett aus möglichen Vorlagen, von kalifornischem Acidfolk über südostasiatische Melodik zur improvisationsoffenen Motorik des Krautrock (nach einer Krautrockband ist ihr in Amsterdam beheimatetes Label Guruguru Brain benannt, mit dem sie südostasiatischen Gleichgesinnten das Ohr der Welt öffnen). Nur scheinen all die Bausteine nach einem schrägen, geheimnisvollen Plan zusammengesetzt.

Erdachte Laute

Das ist natürlich ein ganz richtiger Eindruck. Die Geschichte des japanischen Psychrock reicht zurück bis in die späten sechziger Jahre und zu Musikern wie Yuya Uchida, der nach einer Londonreise unter dem Eindruck von Jimi Hendrix und Cream begann, seine eigene Version von geräuschreichem, hartem Rock zu spielen. Aus den ersten imitativen Aneignungen wurde schnell ein selbstbewusster Sound, der mit asiatischen und auch afrikanischen Motiven experimentierte. Im Westen kamen die Bands nur selten an, aber wenn, dann übertrumpften sie – wie die noch aktiven, in den Neunzigern gegründeten Bands Acid Mothers Temple oder Boris – ihre Vorbilder meist mühelos an Uferlosigkeit, an Noise und, um einen Fachbegriff zu verwenden, an Durchgeknalltheit.

In Japan spielten indes Drogen kaum eine Rolle, ebenso fehlte der Kontext aus Blues, Country und Folk. «Japanische Psychedeliker hatten nur eine ferne und ungefähre Vorstellung der westlichen psychedelischen Kultur – sie haben sie imaginiert und versucht, ein eigenes Original herzustellen», sagt Kurosawa, der gemeinsam mit dem Gitarristen Tomo Katsurada von Amsterdam aus das Label fortführen wird. Die klangliche Entgrenzung, meint er, habe es japanischen Bands ermöglicht, der rigiden sozialen Strenge und der Inselenge zu entfleuchen.

Ihre Texte zeigen jedoch, dass Kikagaku Moyo weiter zielen. Sie mögen für das unkundige Ohr japanisch klingen, aber sie beruhen zur Gänze auf ausgedachten Lauten. Die Musiker, erzählt Kurosawa, hätten in der Jugend die Worte ihrer westlichen Lieblingssongs nicht verstehen können und daraus gefolgert, dass es darauf wohl nicht ankäme, um die Botschaft zu vermitteln.

Die Band entzieht so nicht nur der Musik lustvoll die kulturellen Kontexte, sie löst auch die menschliche Sprache aus jeder sozialen Pflicht. Es ging also, so scheint es, nicht darum, uns Motive, Stile, Effekte anzubieten, die wir entziffern könnten, sondern um einen Sound, der das Fremde und das Eigene gleichermassen verwirft und uns eine Schönheit ohne die Schwerkraft von Sinn und Regel denken und geniessen lässt. Das ist geglückt.

Live: 20. Juni 2022 in Lausanne, Les Docks, und 21. Juni 2022 in Zürich, Mascotte.

Kikagaku Moyo: Kumoyo Island. Guruguru Brain. 2022