Katja Petrowskaja: Mit ungefährer Präzision

Die Bildbetrachtungen der ukrainischen Schriftstellerin gehen den Katastrophen der Weltgeschichte nach und sind doch gegenwärtig. Der Brutalität des Krieges stellen sie Augenblicke der Schönheit entgegen.

Geschätzt werden pro Tag etwa 95 Millionen Fotos auf Instagram geladen, also über 1000 Motive pro Sekunde: eine Bilderflut, die zu maximaler Zerstreuung führt. Ein Gegenprogramm liefert Katja Petrowskaja mit ihren gesammelten Kolumnen, die zwischen 2015 und 2021 in der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» erschienen sind. Jeder dieser Texte richtet die konzentrierte Aufmerksamkeit auf ein Foto: Darunter sind historische Dokumente, Schnappschüsse aus dem Familienalbum der Autorin, Werke berühmter Fotograf:innen oder Fundstücke aus dem Netz. In diesen Bildbetrachtungen übt sich Petrowskaja in einer «Gleichzeitigkeit des Sehens», wie sie über die Fotografie einer portugiesischen Roma-Familie bemerkt, das heisst, sie verbindet weltgeschichtliche Assoziationen mit psychologischem Einfühlungsvermögen.

Da ist zum Beispiel das Bild aus der «New York Times»: Ein junger Mann und eine Frau aus Syrien kommen am Strand von Lesbos an, sie wirken in sich versunken, der Mann hält die Frau, die in eine golden schimmernde Rettungsdecke gewickelt ist. «Die Menschen, die Flucht, das Wasser. Von der Sintflut bis zum Exodus – alles gab es in diesen Bildern.» Petrowskaja lenkt die Aufmerksamkeit darauf, dass die beiden Flüchtenden nicht einfach Fremde sind, dass sie nur zufällig nicht wir sind. So liest die Autorin unsere Gegenwart als Verdichtung einer globalen Katastrophengeschichte – mit nicht nachlassender Empathie, aber auch vor dem Hintergrund der mythologischen, religiösen und kunsthistorischen Traditionen.

Denn Fotos können immer «konkret und höchst mythologisch zugleich» gelesen werden, wie es einmal über eine Arbeit der Fotografin Loredana Nemes heisst. Auch Aufnahmen längst verstorbener Familienmitglieder seien «dokumentarisch und illusorisch zugleich», als würde man eine fremde Erinnerung wiedererkennen. Künstlerische Porträtaufnahmen bildeten eine «nicht reduzierbare Mischung aus Realem und Fiktivem», also aus dem fotografierten Gesicht einer wirklichen Person und dem überbordenden literarischen Möglichkeitssinn der Betrachterin.

Die Gefahr als wahrer Held

Diese Meditationen wirken nur selten prätentiös. Das liegt daran, dass Petrowskaja immer wieder auf ihre eigene Familiengeschichte zurückkommt. Die 1970 geborene Autorin ist in Kyjiw als Tochter einer jüdisch-ukrainischen Familie aufgewachsen. Ihre literarischen Texte verfasst sie auf Deutsch. Ihr autobiografisches Buch «Vielleicht Esther. Geschichten» von 2014 gilt bereits als Standardwerk der Holocaustliteratur der dritten Generation. «Vielleicht Esther» hat das Bewusstsein der westlichen Öffentlichkeit für die Ermordung Zehntausender ukrainischer Jüdinnen und Juden beim Massaker von Babyn Jar 1941 und andere Massenmorde abseits der bekannten Vernichtungslager entscheidend geschärft. Petrowskaja überblendet dokumentarische Elemente mit radikaler Subjektivität und führt damit die Schwierigkeiten des historischen Erinnerns vor.

Man könnte diese Erzählweise als ungefähre Präzision bezeichnen, sie ist auch in einer der stärksten Kolumnen des neuen Buches am Werk: «Mira geht zur Schule». Auf dem Foto sehen wir ein lächelndes Mädchen an seinem ersten Schultag in der Stadt Danzig/Gdansk im Jahr 1930. Eine Verwandte der Autorin, die später verschiedene Ghettos und Konzentrationslager, darunter Auschwitz-Birkenau, überlebte. Mit 95 Jahren ist sie in den USA gestorben, sie hatte zwei Söhne und vier Enkelkinder. Das Foto hat die Geschichte überdauert, die für das kleine Mädchen noch unvorhersehbare Zukunft gewesen ist. Aber was sehen wir heute auf ihm? Eine indirekte Antwort bekommen wir vielleicht bei einer anderen Aufnahme, auf der ein Radrennen zu sehen ist, das als «Friedensfahrt» angepriesen 1986 in Kyjiw stattgefunden hat, zwecks Verherrlichung der Sowjetunion. Doch der «wahre Held dieses Fotos ist die unsichtbare Gefahr», nämlich die Radioaktivität, die nur wenige Tage vor dem Rennen bei der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ausgetreten war, schreibt Petrowskaja: «Wir sehen ein Dokument der Unsichtbarkeit.» Den Schrecken sieht man nicht, aber wir alle haben die entsprechenden Bilder im Kopf.

Schönheit und Sinn

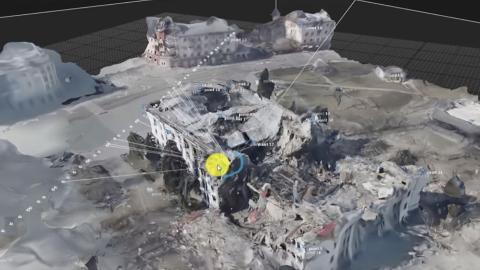

Die repräsentativen Häuser, an denen die Radrennfahrer vorbeisausen, haben den Zweiten Weltkrieg und das Ende der Sowjetunion überdauert und sie waren auch stumme Zeugen der Maidan-Revolution von 2014. Immer wieder wandern Petrowskajas Assoziationen zur Aktualität in der Ukraine. «Dieses Buch handelt nicht vom Krieg, aber es wird vom Krieg eingeholt», notiert sie im Nachwort. Aus vielen dieser Fotos – seien es Bilder aus Kyjiw, vom Schwarzen Meer oder die Aufnahme des rauchenden Bergmanns aus dem Donbas – schaut plötzlich der Krieg. Diesem katastrophalen Krieg, vom russischen Aggressor obszönerweise als «Spezialoperation» bezeichnet, stellt Petrowskaja mit ihren Fragmenten die Schönheit und den Sinn des Lebens entgegen, wie sie für Augenblicke im Strudel der Weltgeschichte festgehalten sind.

Katja Petrowskaja: «Das Foto schaute mich an». Kolumnen. Suhrkamp. Berlin 2022. 256 Seiten. 39 Franken.