Kompensieren fürs Klima: Pinguin mit Beule

Innert weniger Jahre vom Start-up zum Milliardenkonzern: Die Zürcher Firma South Pole verhilft Unternehmen zu einem besseren Image beim Klimaschutz. Doch ausgerechnet an ihrem Prestigeprojekt gibt es Zweifel – was die ganze Branche in Erklärungsnot bringt.

Renat Heuberger sitzt in Pullover und Jeans in einem kleinen Besprechungszimmer im Technopark im Zürcher Kreis 5. Auf einem Konferenztisch erinnern Kaffeeränder an vergangene Sitzungen. Rundherum ein paar Stühle, für mehr ist in dem Raum kein Platz. Man befinde sich mitten im Umbau, sagt der Geschäftsleiter von South Pole entschuldigend.

Kaum etwas deutet an diesem Vormittag darauf hin, dass hier der Hauptsitz eines Unternehmens ist, das mittlerweile mit mehr als einer Milliarde US-Dollar bewertet wird. Ein sogenanntes Einhorn, das weltweit 1200 Mitarbeiter:innen und 37 Standorte zählt – und dazu noch in einem Bereich tätig ist, der sich einem noblen Ziel verschrieben hat: dem Klimaschutz.

South Pole hilft Firmen dabei, ihren CO₂-Ausstoss zu reduzieren und Emissionen zu kompensieren. Für Letzteres verkauft es ihnen CO₂-Zertifikate aus Klimaschutzprojekten. Weltweit hat es sich damit eine führende Stellung erarbeitet. Konzerne wie Volkswagen oder Gucci können sich dank South Pole Klimaschützer nennen – indem sie dafür zahlen, dass die Tonnen CO₂, die sie ausstossen, anderswo eingespart werden sollen: etwa wenn in Peru ein Regenwald geschützt wird oder die Bewohner:innen zentralchinesischer Bergregionen effizientere Kochherde bekommen, die weniger Brennholz brauchen.

South Pole will den Klimaschutz «in langfristige Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmen, Regierungen und Organisationen in aller Welt verwandeln». Doch seit Wochen wird diese schöne Geschichte von Zweifeln überschattet. Das Unternehmen mit dem Pinguin im Logo ist mit der Frage konfrontiert: Was, wenn die Zertifikate, die es verkauft, nicht halten, was sie versprechen? Und das grüne Image von Hunderten Kunden auf Sand gebaut ist?

Auslöser dafür war ausgerechnet South Poles Aushängeschild: das Waldschutzprojekt Kariba in Simbabwe, eines der grössten weltweit. Es erstreckt sich an der Grenze zu Sambia über ein Gebiet, das beinahe viermal so gross ist wie der Kanton St. Gallen. Fast 36 Millionen Tonnen CO₂ seien dort zwischen 2011 und 2021 eingespart worden, schreibt die Firma auf ihrer Website. Der bestehende Wald werde geschützt, die lokale Bevölkerung durch die Schaffung alternativer Einkommensquellen vom Abholzen abgehalten. Doch kürzlich wurde bekannt, dass diese Zahlen nicht stimmen – und der Nutzen von Kariba überschätzt wurde.

Der Fall bringt South Pole in eine unangenehme Situation – nicht nur weil Kunden wie Nestlé oder Galaxus gemäss «Tages-Anzeiger» Erklärungen verlangt haben. Es stellt sich die Frage, inwiefern South Pole mit seinen Zertifikaten überhaupt dem Klimaschutz hilft.

Fünf Freunde heben ab

Die Geschichte von South Pole beginnt 2002. Fünf Freunde, allesamt Studierende an der ETH, fliegen an das Jahrestreffen der Allianz für Globale Nachhaltigkeit nach Costa Rica – und rechnen aus, wie viel CO₂ sie damit ausstossen. Man sollte nicht nur über Nachhaltigkeit sprechen, sondern auch danach handeln, fordern sie – und überzeugen die Konferenzteilnehmer:innen, die Emissionen ihrer Flugreise nach Costa Rica mit einem bestimmten Betrag pro Flugstunde zu kompensieren. Der Erlös soll einer Schule in Costa Rica den Kauf von Sonnenkollektoren ermöglichen. Ein Geschäftsmodell ist geboren: Wer CO₂ ausstösst, soll auch zum Klimaschutz beitragen. Der Verein Myclimate wird gegründet, später entsteht daraus eine Stiftung.

2006 steigen drei der Gründer aus Myclimate aus und gründen die Aktiengesellschaft South Pole. Sie wittern auf dem staatlichen Markt für Emissionszertifikate, der 2005 durch das Kyoto-Protokoll entstanden ist, eine Nachfrage, die mit dem raschen Ausbau von Klimaschutzprojekten gedeckt werden kann. Doch es kommt anders: Die Unterzeichnerstaaten können sich nicht auf die Verlängerung des Kyoto-Protokolls einigen, 2009 fällt der staatliche Emissionsmarkt in sich zusammen. So richtet sich South Pole nun an Unternehmen, die ihre Emissionen freiwillig verringern und kompensieren wollen. Die Firma berät diese nicht nur dabei, ihren ökologischen Fussabdruck zu reduzieren, sondern handelt auch mit Emissionszertifikaten und betreibt eigene Klimaschutzprojekte.

Doch die grosse Nachfrage bleibt aus – bis 2019, als die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg zum Weltstar wird und Millionen von Menschen rund um den Globus für den Klimaschutz demonstrieren. Bei South Pole klingeln plötzlich permanent die Telefone. Grosskonzerne wollen sich von ihren CO₂-Emissionen freikaufen und reissen sich um die Zertifikate, deren Preise – ganz nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage – in die Höhe schnellen. «Das war unsere Gelegenheit», sagt Heuberger. South Pole nimmt sukzessive neues Kapital von Investor:innen auf. Innerhalb von nur zwei Jahren verfünffacht sich die Belegschaft, weltweit eröffnen neue Büros. Der Fürst von Liechtenstein mit seiner LGT-Bank steigt ein, der Staat Singapur mit dem Unternehmen Temasek, auch die Swisscom und das US-Softwareunternehmen Salesforce. Der Preis einer South-Pole-Aktie steigt innerhalb von zwei Jahren von 20 auf 680 Franken. Die Gründer des Start-ups, die zusammen die Aktienmehrheit halten, sind jetzt auf dem Papier Multimillionäre.

«Wir haben den Traum, dass man auch mit Umweltschutz Geld verdienen kann», sagt Heuberger enthusiastisch. «Wenn eine Bäuerin in Ghana Bäume pflanzt und damit CO₂ einspart, soll sie doch nicht von Spendengeldern leben. Das ist eine Businesspartnerin. Steigen die Preise der Zertifikate, soll sie davon reich werden.»

Es ist eine schöne Vision. Doch der Fall Kariba zeigt, welche Probleme die Umsetzung bringen kann.

Seltsame Berechnungen

Als South Pole im Sommer 2022 mit einer nach zehn Jahren anfallenden Überprüfung des Kariba-Projekts startet, stellt man fest, dass die Menge der eingesparten Tonnen CO₂ überschätzt wurde. An die breite Öffentlichkeit dringt das erst Monate später. Ende 2022 äussert ein Ökologe und Spezialist für Waldschutzprojekte auf der Plattform Linkedin erhebliche Zweifel an der Berechnung von Karibas Nutzen. Und löst dort damit eine Debatte aus. Mitte Januar veröffentlichen die deutsche «Zeit», der britische «Guardian» und das Reporterpool Source Material eine Recherche, die Waldschutzprojekten auf dem freiwilligen Kompensationsmarkt allgemein ein vernichtendes Urteil ausstellt: Bei 29 untersuchten Projekten seien über neunzig Prozent der daraus erstellten Zertifikate wertlos.

Keine zwei Wochen später publiziert die niederländische Investigativplattform Follow the Money einen Bericht, der sich auf interne Dokumente und Aussagen mehrerer South-Pole-Mitarbeiter:innen stützt. Fazit: Die Firma habe den Nutzen Karibas in den letzten zehn Jahren deutlich überbewertet: Ihre Berechnungen für 2011 bis 2021 sollen fast das Dreifache der tatsächlich vermiedenen Emissionen betragen haben. Einen Teil der Kariba-Zertifikate soll South Pole noch an Kunden verkauft haben, als es bereits vom Problem gewusst und obwohl die Firma schon einen vorübergehenden Verkaufsstopp ausgerufen habe. Intern habe der Fall für grosse Aufregung gesorgt, mehrere Mitarbeiter:innen hätten die Firma verlassen.

Renat Heuberger wehrt sich gegen diese Darstellung. Alle Kund:innen seien genau informiert worden. Auch wenn es Überschätzungen gebe, seien alle der erstellten Zertifikate rechtmässig, sagt er. Denn die zur Prognose verwendete Methodik verfüge über einen Selbstregulierungsmechanismus, der allfällige Überschätzungen über die gesamte Projektlaufzeit von dreissig Jahren korrigiere.

Wie gross die exakte Differenz zwischen tatsächlich vermiedenen Emissionen und der Prognose ist, will seine Firma im kommenden Sommer wissen, wenn die Überprüfung des Projekts abgeschlossen sein wird.

Viel weniger eingespart

Laut Follow the Money wurde die maximal vermiedene Menge an CO₂ bei Kariba zwischen 2011 und 2021 auf 42 Millionen Tonnen geschätzt. Davon seien etwa 14 Prozent in einen verpflichtenden Puffer gegangen (für den Fall eines Waldbrands oder Ähnliches). Da jede vermiedene Tonne CO₂ einem Zertifikat entspricht, blieben damit 36 Millionen Zertifikate für den Verkauf. South Pole bestätigt das, wobei ein Teil davon erst extern verifiziert, aber noch nicht offiziell ausgestellt worden sei. Verkauft hat die Firma nach eigenen Angaben 23 Millionen Zertifikate.

Gemäss ersten Schätzungen, auf die sich Follow the Money beruft, sollen durch Kariba im besagten Zeitraum allerdings nur 15 Millionen Tonnen CO₂ auch wirklich eingespart worden sein, also rund ein Drittel der prognostizierten 42. South Pole spricht von voraussichtlich rund 20 Millionen Tonnen tatsächlich eingesparten Emissionen.

Er geht aber davon aus, dass die Zahl der verkauften Zertifikate die tatsächlich eingesparten Emissionen des Projekts nicht oder kaum übersteige. Das liege daran, dass South Pole einen Teil der 36 Millionen verifizierten Zertifikate zwar vom lokalen Projektbetreiber in Simbabwe erstanden, aber noch gar nicht weiterverkauft habe (vgl. «Viel weniger eingespart»). «Und selbst wenn wir ein paar Tonnen zu viel verkauft haben, gleicht sich das in den nächsten Jahren wieder aus», sagt Heuberger. Eine eventuelle Lücke will die Firma schliessen, indem sie in den kommenden Jahren weniger Zertifikate verkauft.

In Fachkreisen stösst das Argument der Selbstregulierung allerdings auf grosse Skepsis. «Es geht schliesslich um Klimaschutz heute und nicht in zwanzig Jahren», sagt Axel Michaelowa, Experte für internationale Klimapolitik an der Universität Zürich und Mitgründer des Klimaschutzberatungsunternehmens Perspectives: «South Pole erzielt Erlöse aus dem Verkauf von Emissionsgutschriften und hofft, eine entsprechende Emissionsreduktion irgendwann in der Zukunft beibringen zu können. Ein solcher ‹CO₂-Kredit› ist nicht wirklich seriös.»

«Neokoloniale Aspekte»

Dass es überhaupt zu einer derartigen Überbewertung des Kariba-Projekts kommen konnte, liegt an der Methode, wie die Einsparungen von CO₂ mit dem Schutz bestehender Wälder bemessen werden: Sie beruhen immer auf Prognosen dazu, wie viel Wald abgeholzt würde, wenn es das Projekt nicht gäbe. Erstellt werden diese Prognosen anhand verschiedener Regelwerke der Organisation Verra, die dafür die internationalen Standards setzt – und darüber wacht, wie viele Zertifikate sich ein Projekt anrechnen darf. South Pole betont, sich strikt an die Methodik von Verra gehalten zu haben. Doch führen ebendiese Methodiken laut den Studien einer Gruppe von Wissenschaftler:innen zu systematischen Überbewertungen. Verra streitet dies ab und zieht die Methoden, mit denen dabei gerechnet wurde, in Zweifel. Künftig sollen Waldschutzprojekte schon nach sechs statt wie bisher nach zehn Jahren überprüft und neu bewertet werden. Auch arbeite man bereits an einer neuen Methodik, erklärte die Organisation in einer Stellungnahme.

Vertreter:innen von Umweltschutzorganisationen stehen solchen Waldschutzprojekten schon lange kritisch gegenüber: «Es lässt sich nicht seriös berechnen, wie viel CO₂ damit wirklich eingespart wird», sagt Patrick Hofstetter, Klimaexperte des WWF. Da eine emittierte Tonne CO₂ für tausend Jahre in der Atmosphäre bleibe, müsste ein Waldschutzprojekt, bei dem Bäume CO₂ binden, garantieren, dass der betreffende Wald während tausend Jahren erhalten bleibe, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Global betrachtet sei für die Bindung von CO₂ durch bestehende Wälder zudem vor allem entscheidend, wie sich die weltweite Holz-, Soja- oder Palmölnachfrage entwickle. Wenn an einem Ort der Wald geschützt, an einem anderen jedoch dafür umso mehr abgeholzt werde, sei das letztlich ein Nullsummenspiel.

Manche Kritiker:innen prangern zudem «neokoloniale Aspekte» der Projekte an: Westliche Unternehmen kauften sich das Recht, ihren Kohlenstoffausstoss zu kompensieren, indem sie die lokale Landnutzung im Globalen Süden einschränkten – und damit auch die Freiheit der lokalen Bevölkerung, selbst darüber zu entscheiden. Jutta Kill von der nichtstaatlichen Organisation World Rainforest Movement, die von Landraub bedrohte Gemeinden und indigene Völker unterstützt, hat zahlreiche solche Projekte untersucht. Sie kommt zum Schluss, dass diese vor allem darauf abzielen, die Landnutzung durch Kleinbäuer:innen einzuschränken: «Mir ist noch kein einziges Waldschutzprojekt begegnet, bei dem es darum ging, grosse Konzerne daran zu hindern, einen Wald zu roden», sagt Kill.

Im Zürcher Technopark weist Renat Heuberger solche Vorwürfe entschieden von sich: «Wir machen keine Projekte von oben herab.» Stattdessen werde wo immer möglich auf die Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen und NGOs gesetzt. Die Option, wegen der bestehenden Unsicherheiten mit Waldschutzprojekten aufzuhören, sei innerhalb der Firma diskutiert, aber klar abgelehnt worden. «In Gegenden, in denen es keine staatliche Regulierung gibt, wäre das fatal.»

Angeblich klimaneutrale Produkte

Doch die Enthüllungen der letzten Monate haben nicht nur die Problematik von Kompensationsprojekten im Bereich Waldschutz offensichtlich gemacht. Sie werfen auch ein Schlaglicht auf die grundsätzlichen Schwachstellen des freiwilligen Kompensationsmarkts. Denn in dem System, in dem Projektbetreiberinnen, Händler und selbst Zertifizierende an der Erstellung von Zertifikaten mitverdienen und eine unabhängige Aufsicht fehlt, ist es im Interesse aller Beteiligten, möglichst viele davon auf den Markt zu bringen. Bei Akteuren wie South Pole, die unterschiedliche Rollen einnehmen, wird es doppelt problematisch: Die Firma berät Unternehmen bei der Emissionsreduktion, betreibt Kompensationsprojekte und verkauft Zertifikate. Das wirft die Frage auf, ob dabei nicht der Anreiz gegeben ist, Kunden eher zum Kompensieren als zum Reduzieren zu raten.

Renat Heuberger betont zwar, dass die verschiedenen Abteilungen seiner Firma völlig unabhängig voneinander operierten. Mit dem South-Pole-Logo dürften zudem nur Firmen werben, die nicht nur kompensierten, sondern sich auch zu einem wissenschaftlich basierten Emissionsabsenkungspfad verpflichtet hätten. Nur: Zertifikate kaufen können auch jene, die das nicht tun. So können Unternehmen, egal ob sie nebenbei reduzieren oder nicht, die Klimaneutralität ihrer Produkte suggerieren und so womöglich gar noch den Umsatz anheizen. «Solche Produkte sind nicht klimaneutral, nur weil die Firmen Zertifikate kaufen», kritisiert Gilles Dufrasne, der für die europäische NGO Carbon Market Watch den Handel mit Emissionszertifikaten beobachtet. Georg Klingler, Klimaexperte von Greenpeace, ergänzt: «Es ist unmöglich, die Emissionen wegzukompensieren. Viel mehr sollte in echte Reduktion und veränderte Geschäftsmodelle investiert werden.»

Weshalb die Bezeichnung «klimaneutral» irreführend ist, erklärt Patrick Hofstetter vom WWF am Beispiel des Konzerns Holcim, der – dank South Pole – «klimaneutralen Beton» auf den Markt gebracht hat. «Das Unternehmen kauft bei einem privaten Akteur Emissionsreduktionszertifikate, obwohl dieser die Reduktion gar nicht transferieren dürfte. Denn nach dem Pariser Abkommen sind die Reduktionen den Ländern anzurechnen, in denen sie erzeugt werden.» Holcim könne zwar zum Beispiel das Zertifikat eines Klimaschutzprojekts in Indien kaufen; doch dürfe es die Reduktion nicht an seine eigenen Emissionen anrechnen. Es könne höchstens sagen, es habe Indien bei dessen Emissionsreduktion geholfen.

«Und dann gibt es noch ein Problem mit dem Werbeversprechen», fährt Hofstetter fort. «Die Behauptung von klimaneutralem Beton ist im Prinzip falsch, weil ja der volle Schaden kompensiert werden müsste, den Holcim durch seine Betonproduktion anrichtet.» Nach heutiger Rechnung wären das etwa 200 Franken pro Tonne. CO₂-Zertifikate gibt es aber auf dem freiwilligen Markt schon für 20 Franken, oft auch zu einem noch viel tieferen Preis. «Alles in allem kommt man nicht umhin, das Greenwashing zu nennen», sagt Hofstetter. Ein Vorwurf, den Holcim zurückweist. Der Konzern erwägt nun allerdings, «die Kompensationsmöglichkeit für unsere Kunden aus dem Portfolio zu nehmen», wie eine Sprecherin schreibt.

CO₂-Zertifikate

Firmen, die in der Schweiz viel CO₂ ausstossen, sind verpflichtet, am Emissionshandelssystem teilzunehmen. Sie erhalten vom Bund eine Anzahl Zertifikate gratis. Was sie nicht brauchen, dürfen sie verkaufen. Benötigen sie mehr, müssen sie Zertifikate dazukaufen. Durch die schrittweise Verknappung der Gratiszertifikate steigt der Preis. So sollen Anreize zur CO₂-Emissionsreduktion geschaffen werden. Das passiert laut Umweltorganisationen aber viel zu langsam.

Freiwillige Zertifikate werden von Klimaschutzprojekten in aller Welt verkauft. Ein Unternehmen, das genügend Zertifikate kauft, kann so behaupten, es schade dem Klima nicht, obwohl es weiter CO₂ ausstösst. NGOs kritisieren genau das. Zwar sei es richtig, wenn Unternehmen ihrem CO₂-Ausstoss einen Preis gäben und damit Klimaschutzprojekte finanzierten. Doch müsse dieser Preis die realen Schäden abbilden (laut dem deutschen Umweltbundesamt rund 200 Franken pro Tonne). Zudem müssten die Firmen ihre Anstrengungen darauf fokussieren, ihren eigenen Ausstoss möglichst schnell zu reduzieren.

Mit der Kritik konfrontiert, entgegnet Renat Heuberger: «Natürlich wäre es besser, die Unternehmen würden 200 Franken pro Tonne CO₂-Ausstoss zahlen, es gäbe staatliche Regulierungen, und jede Tonne CO₂ würde mit einer Steuer belegt.» Doch die Realität sei eben anders. «Dann ist es immer noch besser, wenn sie wenigstens einen Teil zahlen.» Nur wenn man auch mit stark verschmutzenden Firmen arbeite, könne man wirklich etwas bewegen. «Letztlich geht es ja um die Frage, was uns der Lösung näher bringt.»

Mangelnde Transparenz

Doch kann ein Unternehmen wie South Pole wirklich etwas zum Guten bewegen, wenn es etwa für die Fifa den CO₂-Ausstoss der Fussballweltmeisterschaft in Katar berechnet – nur damit diese dann durch fragwürdige Kompensationsprojekte behaupten kann, die Austragung der WM sei «klimaneutral» gewesen? Vieles zu South Pole bleibt unklar, auch wenn sich Renat Heuberger im Technopark zweieinhalb Stunden Zeit nimmt und alle Fragen geduldig beantwortet. Es fehlt die nötige Transparenz: South Pole veröffentlicht weder einen Geschäftsbericht noch genaue Zahlen zu den Gewinnen durch den Verkauf der Zertifikate.

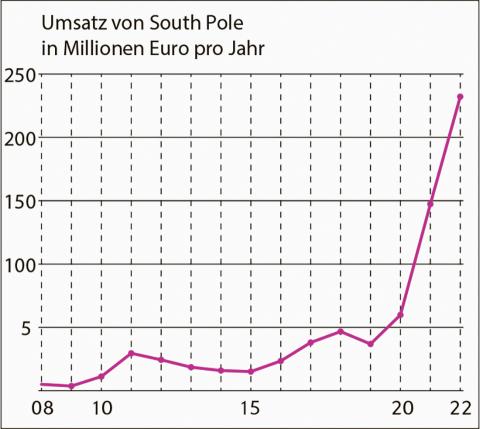

Es ist durchaus möglich, dass sich die Firma in nächster Zeit öffnet. Denn die Diskussionen um die fragwürdigen Berechnungsmethoden bei den Emissionszertifikaten haben viel Vertrauen zerstört. Die Preise sind eingebrochen. Wohl auch deshalb hat South Pole nun erstmals Umsatzzahlen bekannt gegeben (vgl. Grafik). Doch es bleibt die Frage, ob South Pole mit seinen schnell gewachsenen Lohnkosten nicht fast automatisch umsatz- und profitgetrieben arbeiten muss. Muss das Unternehmen, um seine Grösse zu halten oder gar weiterwachsen zu können, nicht möglichst viele Zertifikate verkaufen? Kann es sich überhaupt leisten, Kunden abzulehnen, auch wenn diese Greenwashing betreiben?

Heuberger entgegnet auf den Vorwurf, der Gewinn stehe im Vordergrund: «Wenn es so wäre, gäbe es in unserer Belegschaft sofort Aufruhr. Viele würden kündigen. Die arbeiten bei uns, weil ihnen die Klimaproblematik bewusst ist. Unser Business ist nicht klassisch. Wir wollen zwar wachsen, aber nicht den Profit maximieren. Wir wollen eine globale Klimaplattform aufbauen.»

Das mag stimmen. Den Eindruck, dass das Unternehmen, bei aller Profitorientierung, ernsthaft bemüht ist, zum Kampf gegen den Klimawandel beizutragen, haben jedenfalls auch so gut wie alle der von der WOZ befragten Personen – trotz ihrer Kritik. Doch der Wille allein reicht bekanntlich nicht. «Es ist gut, dass sie Unternehmen davon zu überzeugen versuchen, ihren CO₂-Ausstoss zu senken», sagt Gilles Dufrasne. Sie sollten aber aufpassen, dass sie nicht deren Komplize werden.»

Nachtrag vom 1. Juni 2023: Steigender Druck auf Klimakompensierer

Das Unternehmen South Pole mit Sitz in Zürich ist der Weltmarktführer für freiwillige CO₂-Kompensation. Dank ihm können Firmen ihre Produkte klimaneutral nennen, indem sie dafür zahlen, dass ihre Emissionen woanders kompensiert werden, etwa durch den Schutz eines Regenwalds.

In den letzten Monaten ist das Unternehmen aber unter Druck gekommen, seit bekannt wurde, dass sein Prestigeprojekt Kariba, das in Simbabwe 750 000 Hektaren Wald schützen soll, viel weniger CO₂ eingespart hat als behauptet. Nun erlebt die Firma neue Rückschläge.

Vergangene Woche erklärte das Filmfestival von Cannes die Zusammenarbeit mit South Pole zur Kompensation für beendet. Man sei nicht sehr erfreut über das, was man über Kariba erfahren habe, sagte Festivalmanager François Desrousseaux gegenüber dem TV-Sender France 3. Mitte Mai hatte schon der italienische Modekonzern Gucci das Ende der Zusammenarbeit verkündet. Seit 2019 hatte sich Gucci – unter anderem dank CO₂-Zertifikaten aus Kariba – als vollständig klimaneutral betitelt, ein Versprechen, das der Konzern mittlerweile von seiner Website gelöscht hat. Gucci reagierte damit wohl auch auf die wachsende Kritik an der Bezeichnung klimaneutral.

Auch Firmen wie Nespresso, Lavazza und Booking.com haben laut SRF Hinweise auf das Kariba-Projekt von ihren Websites genommen. Dieses steht zudem vor einer ungewissen Zukunft: Simbabwes Regierung hat angekündigt, die Kontrolle über den freiwilligen Emissionshandel in ihrem Land übernehmen zu wollen. Fünfzig Prozent der Einnahmen aus Projekten wie Kariba sollen künftig an den Staat fliessen, alle bestehenden Abkommen mit internationalen Projektbetreibern für nichtig erklärt werden.

South Pole prüft seitdem die potenziellen Auswirkungen der Ankündigung auf das Projekt. Weiter will sich die Firma vorerst nicht äussern. Vom Versprechen der Klimaneutralität will sie mittlerweile selbst wegkommen. «Wir haben erkannt: Dieser Anspruch wurde leider missverstanden und in seltenen Fällen sogar für Greenwashing genutzt», so eine Sprecherin.