Abstimmung OECD-Mindeststeuer: Keller-Sutters Scheinargument

Der Finanzausgleich werde dafür sorgen, dass am Ende alle vom vorliegenden Plan zur Umsetzung der Mindeststeuer profitierten, behaupten die Befürworter:innen. Berechnungen der WOZ zeigen: Für über sieben Millionen Menschen im Land ist es ein schlechter Deal.

Das könnte noch zu reden geben: Am 18. Juni stimmt die Schweiz über den Plan ab, wie die Zusatzeinnahmen aus der OECD-Mindeststeuer verteilt werden. Es ist der Plan von SVP und FDP, die sich mit Tiefsteuerkantonen wie Zug und dem Wirtschaftsverband Economiesuisse durchgesetzt haben: 75 Prozent der Einnahmen sollen an die Kantone fliessen, in denen sie anfallen – nur 25 Prozent an den Bund. Eine Analyse der Zahlen zeigt nun: Anders als behauptet würden sich bei der Verteilung des Geldes zwischen den Kantonen enorme Gräben auftun.

Bereits letzten Sommer hatten Schätzungen des Forschungsbüros BSS aufgedeckt, dass Zug und Basel-Stadt fast die Hälfte von den rund 1,2 Milliarden Franken an erwarteten Zusatzeinnahmen kassieren würden; dies, weil sie besonders viele Grosskonzerne beherbergen, die heute weniger als fünfzehn Prozent Steuern bezahlen (vgl. «Die OECD-Mindeststeuer» weiter unten). Die Befürworter:innen der Vorlage wiederholen jedoch auf allen Kanälen, dass der nationale Finanzausgleich das Geld in einem zweiten Schritt gerecht zwischen den Kantonen verteilen würde. Auch FDP-Finanzministerin Karin Keller-Sutter hob diesen hervor, als sie kürzlich für ein Ja warb: «Damit profitieren auch finanzschwache Kantone von der Mindestbesteuerung.»

Nimmt man jedoch die Schätzungen der BSS-Studie und verrechnet diese mit den Summen, die die einzelnen Kantone laut Bund mit dem Finanzausgleich erhalten oder abgeben müssten, zeigt sich: Der Finanzausgleich würde das Geld kaum gerechter unter den Kantonen verteilen. Teilweise könnte er die Ungleichheit gar verschlimmern.

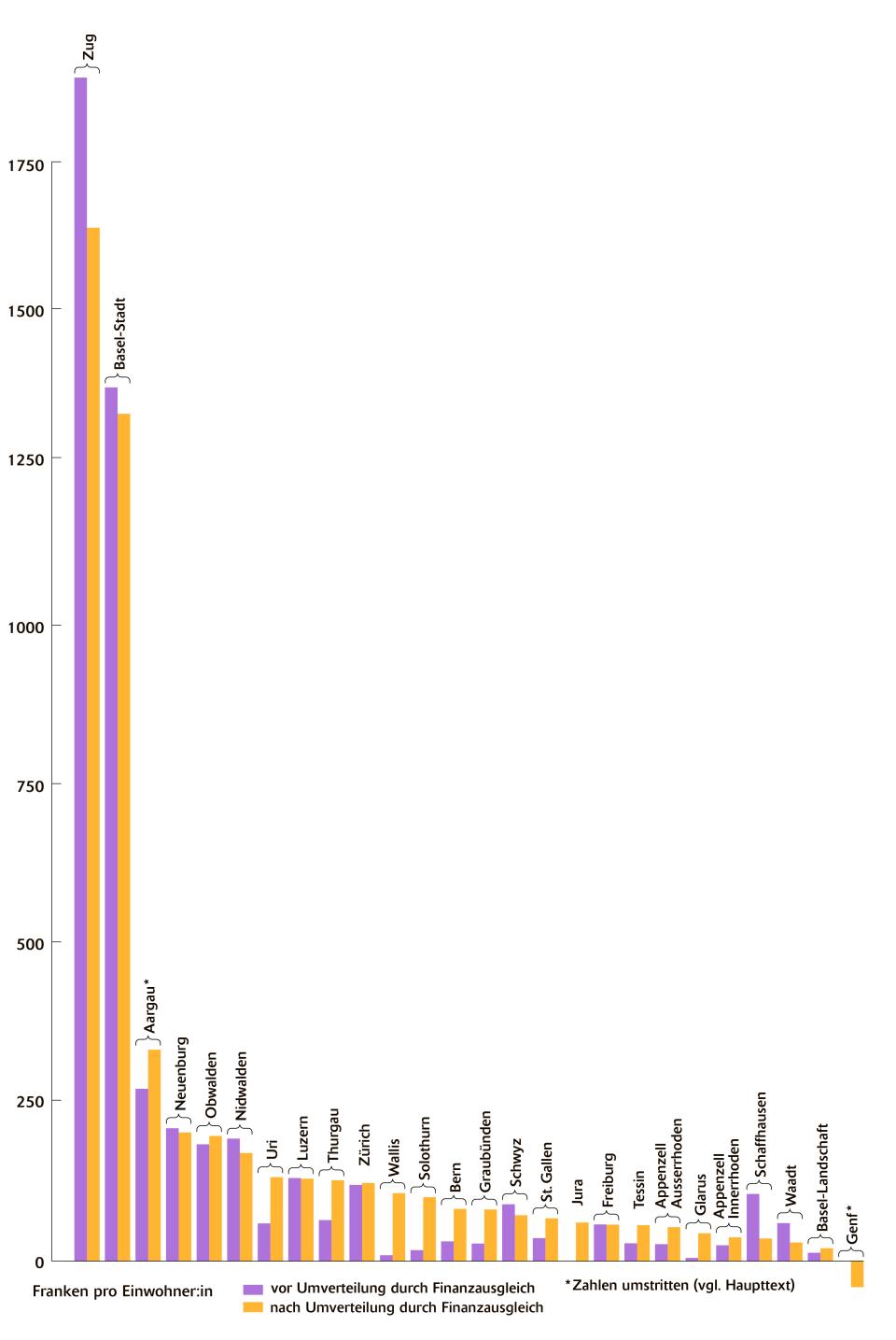

Halbe Milliarde für Zug und Basel

Von geschätzten 242 Millionen Franken Zusatzeinnahmen jährlich müsste Zug nur 31 Millionen abgeben. Noch krasser ist der Fall von Basel-Stadt: Der Kanton würde von seinen 272 Millionen gerade einmal 8 Millionen abtreten. Pro Einwohner:in würde Basel 1379 Franken erhalten, wovon 42 Franken in den Finanzausgleich gingen (vgl. Grafik).

Zwar würden sechzehn Kantone insbesondere von Zug und dem Bund etwas Geld über den Finanzausgleich erhalten. Anders als Zug, das als Spitzenreiter (nach dem Finanzausgleich) geschätzt 1625 Franken pro Kopf kassieren würde, müssten aber über zwanzig Kantone mit weniger als dem Durchschnitt von rund 200 Franken rechnen. Für 7,5 Millionen Menschen im Land ist das ein schlechter Deal. Und das ist nicht alles: Wie der Bundesrat in seiner Botschaft festgehalten hat, wird sich der Finanzausgleich erst mit einer Verzögerung von bis zu sechs Jahren auswirken. In den ersten Jahren könnten Zug und Basel-Stadt alles behalten, während die finanzschwachen Kantone nichts erhielten.

Die OECD-Mindeststeuer

Ende 2021 haben rund 140 Staaten entschieden, dass Grosskonzerne (ab einem Umsatz von 750 Millionen Euro) künftig weltweit mindestens fünfzehn Prozent Steuern bezahlen sollen. Ursprünglich wollten die USA, Frankreich, Deutschland und NGOs einen Mindeststeuersatz von über zwanzig Prozent, was jedoch von Konzernen und Steuerparadiesen wie der Schweiz erfolgreich verhindert wurde.

Als es um die Umsetzung der Steuer in der Schweiz ging, setzten sich im Parlament SVP und FDP durch. Sie wollen 75 Prozent der Zusatzeinnahmen den Kantonen überlassen. Kantone wie Zug und Basel-Stadt, in denen viele tief besteuerte Konzerne ihren Sitz haben, sollen am meisten Geld erhalten. Sie könnten diese Einnahmen etwa über Subventionen oder eine Senkung der Vermögenssteuer an die Konzerne und deren Mitarbeitende zurückschleusen. Damit würde die globale Mindeststeuer faktisch ausgehebelt. Auch der interkantonale Finanzausgleich wird an der extrem ungleichen Verteilung der Einnahmen nichts ändern (siehe Haupttext).

Am 18. Juni wird die Stimmbevölkerung über diesen nationalen Verteilschlüssel entscheiden.

Absurd ist die Situation für die Kantone Schwyz, Schaffhausen und Waadt: Sie könnten wenig Zusatzeinnahmen durch die Mindeststeuer erwarten, müssten aber Geld in den Finanzausgleich zahlen. Dies kommt daher, dass der Finanzausgleich sich nicht an den tatsächlichen Zusatzeinnahmen der einzelnen Kantone orientiert. Vielmehr werden die gesamten kantonalen Einnahmen nach einem fixen Schlüssel unter den Kantonen verteilt.

Für die Kantone Aargau und Genf sind die Schätzungen der BSS-Studie umstritten: Laut BSS würde der Aargau dank der Mindeststeuer nach Zug und Basel-Stadt am drittmeisten Zusatzeinnahmen generieren und erhielte gar noch Geld vom Finanzausgleich obendrauf – was inzwischen auch die Studienautoren relativiert haben. Der Kanton behauptet, dass er nur ein Zehntel der laut BSS-Studie geschätzten 272 Franken pro Kopf erhalten würde. Die effektiven Einnahmen dürften wohl irgendwo dazwischen liegen. Auch Genf zweifelt die BSS-Schätzung an. Gemäss dieser würde der Kanton keine Zusatzeinnahmen aus der Mindeststeuer generieren, müsste aber trotzdem 42 Franken pro Kopf abgeben. Ob der Kanton mehr oder weniger Geld erwartet, sagt er jedoch nicht.

Mit der halben Milliarde, die Basel-Stadt und Zug zusätzlich einnehmen würden, könnten sie den interkantonalen Steuerwettbewerb anheizen: Basel-Stadt plant bereits Subventionen für die Pharma und Steuersenkungen für Fachkräfte. Der Zuger SVP-Finanzdirektor Heinz Tännler hat eine Vorlage zur weiteren Senkung der Vermögenssteuer eingebracht. «Wie will man dem Volk erklären, dass Zug eine Viertelmilliarde Franken erhält, um damit den Steuerwettbewerb weiter anzuheizen?», fragte Mitte-Nationalrat Markus Ritter im Dezember in der WOZ.

SP, Grüne, die bürgerlich regierten Kantone Bern und St. Gallen sowie GLP- und Mitte-Politiker:innen hatten bereits in der Vernehmlassung Anfang 2022 davor gewarnt. Die Linke wollte, dass alle Zusatzeinnahmen an den Bund gehen; Bern und St. Gallen sprachen sich für 78,9 Prozent aus, wie dies auch für alle anderen Bundessteuern gilt. Grüne, SP, GLP und die Mitte schlugen später als Kompromiss im Nationalrat vor, die Zusatzeinnahmen zur Hälfte zwischen Bund und Kantonen aufzuteilen – wobei kein Kanton mehr als 400 Franken pro Einwohner:in hätte erhalten sollen. SVP und FDP – mit Teilen der Mitte-Partei – wischten dies jedoch alles vom Tisch.

Zu den Zahlen der WOZ sagt SP-Kopräsident Cédric Wermuth: «Sie bestätigen, was wir befürchtet haben. Die Umsetzung ist faktisch eine Lex Zug.» Grünen-Nationalrätin Franziska Ryser ergänzt: «Die Hoffnung einiger, dass der Finanzausgleich automatisch zu einer gerechten Verteilung der Mehreinnahmen führt, ist geplatzt.»

Wortkarge Reaktion

Mit den Berechnungen der WOZ konfrontiert, gibt sich Karin Keller-Sutters Finanzdepartement wortkarg. Man kommentiere die Zahlen nicht, die Unsicherheiten der Schätzungen seien zu gross. Die Studie wurde jedoch nie grundsätzlich in Zweifel gezogen; sie diente dem Parlament bei der Debatte als Grundlage und deckt sich etwa auch mit den Zahlen, die Zug für den eigenen Kanton geschätzt hat. Bedenklich ist, dass es das Finanzdepartement, wie bereits etwa bei der Abstimmung zur Teilabschaffung der Verrechnungssteuer vergangenen Herbst, erneut verpasst hat, den Stimmbürger:innen mit eigenen Schätzungen eine transparente Entscheidungsgrundlage zu liefern.

Der Mitte-Präsident Gerhard Pfister aus Zug weist seinerseits darauf hin, dass Mitglieder seiner Partei verschiedentlich eine andere Verteilung vorgeschlagen hätten, es dafür im Parlament aber keine Mehrheit gegeben habe. Am Ende habe seine Fraktion der Vorlage zugestimmt, «weil sie für die betroffenen Unternehmen Rechtssicherheit schafft». FDP-Präsident Thierry Burkart beteuert, dass nicht nur einzelne Kantone, sondern die «ganze Schweiz massiv» von der Vorlage profitieren würde – die Schätzungen müssten zudem aufgrund der Annahmen mit «grösstmöglicher Zurückhaltung» interpretiert werden. Der SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi aus Zug hat auf die Bitte um eine Stellungnahme nicht reagiert.

Am 18. Juni ist es an der Stimmbevölkerung zu entscheiden, ob sie dem vorliegenden Plan zustimmen will. Oder ob sie die Vorlage zur Korrektur ans Parlament zurückschickt.