Abstimmung zur Mindeststeuer: Ein Nein für das Klima

Der Schweizer Plan zur OECD-Mindeststeuer ist ein Versuch, eine globale Reform zu torpedieren, die sich den grössten Problemen der Gegenwart entgegenstellt. Und er lässt auch hierzulande die meisten als Verlierer:innen zurück.

Selten hat der Bundesrat die Stimmbevölkerung in einem Abstimmungskampf derart schamlos in die Irre geführt wie bei der Umsetzung der OECD-Mindeststeuer. Umso schlimmer, als es sich dabei um eine historische Reform im Kampf gegen die grössten Probleme unserer Zeit handelt: gegen Ungleichheit, drohende Finanzkrisen, Populismus – und gegen die rasante Klimaerhitzung, der wir entgegenblicken.

Die vorerst letzte Nebelpetarde kam, kurz nachdem die WOZ publik gemacht hatte, dass FDP-Finanzministerin Karin Keller-Sutter die Bevölkerung täuscht (siehe Nr. 21/23): Wochenlang hatte sie behauptet, dass bei einem Nein zur Vorlage ab 2024 Steuergeld ins Ausland abfliessen würde, weil gemäss OECD-Plan hiesige Firmen von anderen Ländern besteuert werden könnten. Damit behauptet sie implizit, dass die Schweiz zu wenig Zeit hätte, um eine neue Vorlage einzuführen. Wie die WOZ anhand interner Mails aus dem Finanzdepartement zeigte, könnte aber eine neue Vorlage von der Stimmbevölkerung im März abgesegnet werden, die rückwirkend auf Anfang 2024 eingeführt werden könnte. Keller-Sutter hatte diesen Plan B auch auf Nachfrage verschwiegen.

Die Nebelpetarde kam in Form einer «Richtigstellung», in der das Finanzdepartement zwei Behauptungen widerlegte – die die WOZ jedoch nie aufgestellt hatte. Weiter schrieb es auf einmal von internen «Abklärungen», die ergeben hätten, dass ein Plan B nicht möglich sei. Nur um kurz darauf zu bestätigen, dass es tatsächlich möglich wäre, eine korrigierte Vorlage rückwirkend auf Anfang 2024 in Kraft zu setzen.

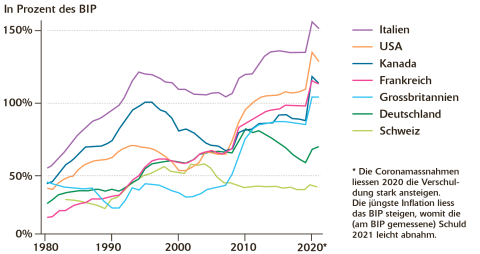

Staatsverschuldung

Das Departement scheint sich auf den Standpunkt zu versteifen, dass dies kein «Plan» sei – da er scheitern könne. Als würde das nicht für jeden Plan gelten. Zudem weiss auch Keller-Sutter, dass sämtliche Parteien in diesem Land eine rechtzeitige Umsetzung wollen. Und schliesslich bleibt ihre Behauptung, dass das Geld bei einem Nein ins Ausland abfliesse, ohnehin falsch.

Inzwischen haben auch andere Medien dies richtiggestellt – mit Ausnahme von Radio SRF, wo Einzelne ihr eigenes Süppchen zu kochen scheinen. Einen Tag nach Publikation der internen E-Mails schloss ein SRF-Beitrag erneut mit der Behauptung, dass bei einem Nein das Steuergeld ins Ausland fliessen würde.

Mit der Behauptung, es gebe keine Alternative, wollte die Bundesrätin eine Debatte über den Inhalt der Vorlage verhindern – Vogel, friss oder stirb. Kein Wunder: Die Vorlage ist nicht nur der Versuch, eine globale Reform zu torpedieren, für die Progressive weltweit jahrzehntelang gekämpft haben. Sie lässt auch die Mehrheit der hiesigen Bevölkerung als Verlierer:innen zurück.

Immer neue Finanzblasen

Die Herausforderung, die die OECD in Angriff nimmt, ist eine der grössten unserer Zeit: Wie sollen Staaten die Profite der globalen Konzerne, die sich jährlich auf zwölf Billionen US-Dollar belaufen, wieder angemessen besteuern können? Mit dem aggressiven Steuerwettlauf der vergangenen vierzig Jahre haben sich die Steuern innerhalb der OECD von rund 50 auf 25 Prozent halbiert. Rund fünf Prozent der zwölf Billionen werden zudem gemäss der Uni Berkeley in Steuerparadiese wie Singapur oder die Schweiz verschoben, wo die Konzerne noch wenige Prozente zahlen.

Grosskonzerne wie Glencore, Nestlé oder Meta sparen damit jährlich Hunderte Milliarden Franken, während mit Ausnahme von Steuerparadiesen wie der Schweiz die Staaten in Schulden versinken (vgl. Grafik oben). Selbst die Schulden der reichen G7-Staaten (ohne Japan) sind, gemessen am Bruttoinlandprodukt, seit 1980 von durchschnittlich 39 auf 115 Prozent geklettert. Noch gravierender ist die Lage für viele Länder des Südens: Wie die Uno warnt, stecken 54 Länder, in denen über die Hälfte der Weltbevölkerung lebt, in einer ernsten Schuldenkrise.

Selbst in reichen Ländern wie Frankreich oder Grossbritannien gehen die Menschen auf die Strasse, weil ihre Regierungen bei sozialer Sicherheit und öffentlichen Diensten sparen. Inzwischen geben laut Uno 62 der ärmeren Länder mehr für Schuldzinsen aus als für die Bildung und Gesundheit ihrer Bevölkerung.

Die Ungleichheit ist nicht das einzige Problem: Konzerne und ihre Aktionär:innen kaufen mit ihren zusätzlichen Milliarden Aktien oder Immobilien, was zu immer neuen Finanzblasen führt; oder sie leihen es überschuldeten Staaten. US-Ökonom Nouriel Roubini, der die Finanzkrise 2008 prophezeit hatte, warnt heute vor der bevorstehenden «Mutter aller Schuldenkrisen». Ein ideales Gemisch für Populist:innen, die den Groll der Bevölkerung etwa gegen Migrant:innen lenken.

Vor allem wird so auch die Klimaerhitzung beschleunigt. Nicht nur stossen die weltweit reichsten 0,1 Prozent der Menschen laut der Fachzeitschrift «Nature» siebzig Mal so viel CO₂ aus wie der Durchschnitt der Menschen. Gleichzeitig fehlen den Staaten die dringend nötigen Milliarden, um Investitionen gegen die Klimaerhitzung zu finanzieren. Es scheint vielen noch nicht bewusst, doch der ruinöse Steuerwettlauf ist das vielleicht grösste Problem im Kampf gegen die Klimakrise.

Die Wünsche von Economiesuisse

Obwohl all dies auch die Schweiz noch mit voller Wucht treffen wird, hat der Bundesrat das OECD-Projekt von Beginn an bekämpft. Als die USA, Frankreich und Deutschland 2021 eine Mindeststeuer von 21 Prozent anvisierten, schloss sich der damalige SVP-Finanzminister Ueli Maurer mit Irland zusammen, um die Steuer herunterzuverhandeln. In einem Brief an die OECD forderte er Abzüge, die am Ende durchkamen und die die Mindeststeuer faktisch auf unter 15 Prozent drücken.

Als es an die Umsetzung der Steuer in der Schweiz ging, folgte Maurer erneut den Wünschen des Konzernverbands Economiesuisse und des Zuger SVP-Finanzdirektors Heinz Tännler. Wenige Tage bevor die Vorlage ins Parlament kam, zog Tännler an einem Podium der Steuerberatungsfirma MME im Casino Zug seine «roten Linien». Man war unter sich: Ausser zwei Quotengrünen waren nebst dem Publikum aus dem Rohstoff- und Finanzmekka auch der damalige Roche-Verwaltungsrat Christoph Franz und Ueli Maurer angereist. Tännler warnte, dass mindestens 75 Prozent der Zusatzeinnahmen, die bei einer Mindeststeuer von 15 Prozent anfallen, an die Kantone gehen müssten.

Trotz Opposition von SP, Grünen, GLP und Mitte-Partei setzten FDP und SVP (dank Mitte-Stimmen im Ständerat) Tännlers Forderung im Parlament eins zu eins um: 75 Prozent für die Kantone, 25 für den Bund. Diese Verteilung ist keine Nebensächlichkeit, sondern absolut zentral: Die Kantone sollen das Geld etwa über Subventionen hintenherum wieder an Konzerne und deren Kader zurückschleusen. Damit würde die globale Mindeststeuer endgültig ausgehebelt.

Basel-Stadt, das mit Zug am meisten Geld erhalten würde, will damit etwa dem Chemiekonzern Novartis die Forschung zahlen – damit der noch mehr von seinen riesigen Gewinnen an die Aktionär:innen ausschütten kann. Tännler will mit einer weiteren Senkung der Vermögenssteuern die Konzernkader beglücken und einen Teil des Geldes den Rohstofffirmen (für «Klimamassnahmen») geben – obwohl diese dank Putins Krieg gegen die Ukraine astronomische Profite schreiben.

Irreführung der Stimmbevölkerung

Tännlers Plan droht auch die sozialen Gräben innerhalb der Schweiz weiter zu vertiefen: Zug und Basel-Stadt würden gemäss dem Forschungsbüro BSS fast die Hälfte des zusätzlichen Steuersubstrats einkassieren. Damit würde Zug pro Kopf mehr als das Fünfzigfache von Bern, Graubünden oder St. Gallen einnehmen. Dabei schwimmt Zug bereits heute in 1,6 Milliarden Franken Eigenkapital.

Mit der Steuersenkung für Reiche, die Zug dank des zusätzlichen Geldes plant, würde der Steuerwettlauf zwischen den Kantonen weiter angeheizt. Dies würde bei anderen Kantonen neue Löcher in die Finanzen reissen, neue Sparrunden wären zu erwarten.

Mit seinen 25 Prozent käme auch der Bund schlecht weg – während Keller-Sutter erst kürzlich ein neues Sparpaket angekündigt hat. Eben machte der «Blick» zudem publik, dass die Finanzministerin – die eben die Credit Suisse mit 259 Milliarden Franken retten liess – auch bei der AHV sparen will.

Kein Wunder, versucht sie mit der Behauptung, dass das Geld bei einem Nein ins Ausland fliessen würde, eine inhaltliche Debatte abzublocken. Als die Schweiz letztmals wegen der OECD die Steuern erhöhen musste und die Rechte mit der Unternehmenssteuerreform III die Konzerne mit Milliarden entschädigen wollte, sagte die Stimmbevölkerung dazu mit 59 Prozent Nein. Das Ja-Lager wiederholt zudem, dass der Finanzausgleich dafür sorgen würde, das Geld gerecht zu verteilen. Ein Scheinargument: WOZ-Berechnungen zeigen, dass Basel-Stadt von 1379 Franken, die es pro Kantonsbewohner:in erhalten würde, gerade einmal 42 Franken abgeben müsste. Diese Zahlen beruhen auf Schätzungen von Keller-Sutters eigenem Departement.

Seit die SP die Nein-Parole beschloss, streut das Ja-Lager zudem die Geschichte von den verwirrten Sozialdemokrat:innen, die neuerdings gegen höhere Steuern für Konzerne einträten. So überrascht es nicht, dass auch viele progressive Wähler:innen glauben, dass ein Ja am 18. Juni ein Ja für höhere Konzernsteuern bedeutet.

Das Gegenteil ist der Fall. Wer findet, dass Konzerne mehr zahlen müssen, um damit die globale Ungleichheit und die Klimaerhitzung bekämpfen zu können, schickt die Vorlage zur Korrektur ans Parlament zurück. Bereits im März könnte über eine neue Vorlage abgestimmt werden, die bei einem Ja rückwirkend auf Anfang 2024 in Kraft gesetzt würde.