Kriege verhindern: Die Illusion des friedfertigen Staates

In seinem Buch «Warum wir Kriege führen» verhandelt Christopher Blattman Thesen zur nachhaltigen Friedenssicherung. Wie kann Macht so verteilt werden, dass sich Konflikte ohne Gewalt lösen lassen?

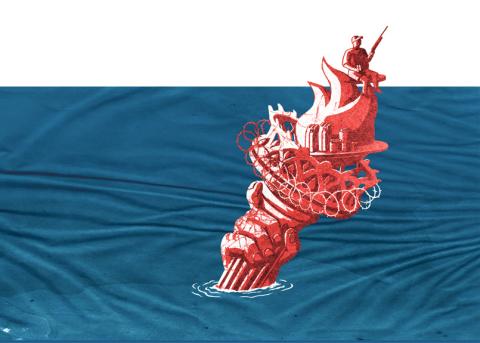

Der US-Konfliktforscher Christopher Blattman setzt sich mit Gewalt, dem organisierten Verbrechen und bewaffneten Gruppierungen überall auf der Welt auseinander. Die Frage, die ihn in seinem Buch «Warum wir Kriege führen. Und wie wir sie beenden können» umtreibt, sucht nach einer Überwindung von Gewalt: Wie kann friedliches Zusammenleben dauerhaft gelingen? Ein heute immer noch populärer Lösungsansatz stammt aus dem England des 17. Jahrhunderts. Vor dem Hintergrund eines verheerenden Bürgerkriegs entwickelte der Philosoph Thomas Hobbes damals die Theorie des starken Staates: Um einen drohenden Krieg eines jeden gegen jeden zu verhindern, gelte es, einen mächtigen Dritten zu installieren, der in der Lage sei, potenzielle Kriegsparteien vom Einsatz von Gewalt abzuschrecken.

Im globalen Massstab wäre dafür ein Weltstaat vonnöten, dessen Einrichtung weder absehbar ist noch wünschenswert erscheint, würden so doch alle Gewaltmittel in einer einzigen, kaum zu kontrollierenden Hand konzentriert. Das sieht auch Blattman so; er vergleicht die ersten Staaten der Menschheitsgeschichte gar mit der organisierten Kriminalität. Es habe sich um repressive Regimes gehandelt, deren einziger Vorzug darin bestanden habe, «dass sie besser waren als gar keine Ordnung».

Das Problem mit den Hilfsgeldern

Blattman ist kein Anarchist, sondern ein liberaler Ökonom, dem es Sorge bereitet, dass politische Entscheidungsträger:innen durch ein Zuviel an Macht dazu verleitet werden könnten, ihren Interessen mit kriegerischen Mitteln nachzugehen. Um stabilisierend zu wirken, müsse staatliche Gewalt nicht erweitert, sondern eher eingeschränkt und breiter verteilt werden. Demokratien führen selten Krieg gegeneinander, das ist statistisch untermauert. Das sei weniger auf den Umstand zurückzuführen, dass die Regierenden vom Volk gewählt würden, als darauf, dass die Macht nicht an einer Stelle zentriert, sondern meist breit gestreut sei. Dezentralisierung ist für Blattman der entscheidende Faktor zur Friedenssicherung. Es geht darum, die Rechenschaftspflicht von Politiker:innen gegenüber der von ihnen vertretenen Bevölkerung zu vergrössern.

Für problematisch hält er daher die gängige Praxis internationaler Organisationen, Hilfsgelder direkt über die jeweilige Zentralregierung in Krisengebiete zu leiten. Hier werde – mit Rückendeckung des internationalen Rechts – einer zuweilen gefährlichen Stärkung staatlicher Zentralmacht Vorschub geleistet. Zumal dann, wenn die Gelder nicht dazu verwendet würden, Infrastruktur aufzubauen und die Gesundheits- und Lebensmittelversorgung zu verbessern, sondern stattdessen in den Ausbau des Militärs flössen. So verringere das internationale Hilfs- und Diplomatiesystem auf lange Sicht sogar die Stabilität der Welt.

Kritisch bewertet Blattman auch die Praxis neu entstandener Nationen, Verfassungen des westlich-liberalen Typs einfach zu kopieren. Denn dies geschah wiederholt, ohne dass öffentlich diskutiert worden wäre, ob die festgeschriebenen Regeln und Institute überhaupt passten für einen Staat, der etwa finanziell deutlich weniger gut ausgestattet war als seine Vorbilder. In rechtlich-formaler Hinsicht mochten die Grundlagen für ein gelingendes Gemeinwesen damit vorhanden sein, doch funktionieren tat es deshalb noch lange nicht. Versuche, Ländern wie Afghanistan oder dem Irak ein Regierungsmodell nach westlichem Vorbild überzustülpen, hätten von vornherein nur äusserst geringe Erfolgsaussichten gehabt. «Nach fast zwanzig Jahren», so Blattman, «bezeichnen selbst moderate Expert:innen diese Länder als gescheitertes Experiment, einen funktionierenden Staat und eine offene Gesellschaft aufzubauen.»

Anekdotische Evidenz

Ein Patentrezept, wie Frieden geschaffen und auf Dauer sichergestellt werden kann, hat der Autor nicht bei der Hand. Dafür sind die den Konflikten zugrunde liegenden Konstellationen meist viel zu komplex. Was im einen Fall funktioniert, kann zwar als Ideen- und Inspirationsquelle dienen, taugt deswegen aber noch längst nicht als Blaupause für andere. Der Weg zum Frieden ist in Blattmans Darstellung keine gut ausgebaute Strasse, sondern eher ein oft schwer erkennbarer Pfad voller Stolpersteine. Wer Frieden schaffen wolle, müsse sich daher auf Rückschläge gefasst machen, brauche einen langen Atem und die Bereitschaft, immer wieder verschiedene, noch kaum erprobte Massnahmen auszuprobieren. Statt zu glauben, der Geissel der Menschheit mit einem Rundumschlag Herr werden zu können, seien wir gut beraten, uns Schritt für Schritt für eine etwas friedlichere Welt einzusetzen.

Blattmans Buch ist lesenswert. Keineswegs handelt es sich aber um «das Grundlagenwerk zu Krieg und Frieden», wie es der Verlag auf seiner Website verspricht. Zwar sind viele Thesen bedenkenswert. Doch hängen sie sehr häufig in der Luft, weil es an empirischen Studien mangelt, mit deren Hilfe sie belegt werden könnten. Das zeigt sich auch an Formulierungen wie «die Datengrundlage ist schmal und ein wenig wackelig». Und so überzeugend die Idee ist, Autokraten gezielt zu sanktionieren – sie wird von wissenschaftlichen Daten «genügend, aber unvollkommen gestützt». Für eine Friedensforschung, die sich nicht mit anekdotischer Evidenz begnügen will, bleibt also noch sehr viel zu tun.