Steigende Mieten: Avenir Suisse fehlen leider die Argumente

Die Mieten? Sie seien gar nicht hoch, schreibt die von Grosskonzernen finanzierte Denkfabrik Avenir Suisse in einem neuen Papier. Alles ein Mythos – wie überhaupt ganz viele Probleme, die die Mieter:innen so umtrieben.

Doch leider leidet das Papier an einem ernsten Mangel an Fakten und Argumenten. Die Behauptung über die gar nicht so hohen Mieten versuchen die Studienautoren zu belegen, indem sie erstens mahnen, dass die zentrale Lage von Stadtwohnungen halt ihren Preis habe. Zweitens seien die Mieten der bewohnten Objekte tiefer als jene, die zurzeit auf dem Markt angeboten würden, woraus man – wieso auch immer – den Schluss ziehen könne, dass Erstere ein «Schnäppchen» seien. Drittens sei der Anteil der Wohn- und Energiekosten an den Einkommen stabil, obwohl die Wohnungen immer komfortabler würden.

Ernsthaft? Dass die Stadt ihren «Preis» hat und die Mieten auf dem Markt höher sind als Bestandsmieten, ginge auch an einem Stammtisch kaum als Argument durch. Für die dritte Behauptung, wonach die Mieten, gemessen am Einkommen, nicht steigen würden, hat Avenir Suisse schlicht die falschen Zahlen genommen: Daten über allgemeine Wohn- und Energiekosten, die Hauseigentümer:innen miteinschliessen. Dabei hätte das Bundesamt für Wohnungswesen eine Grafik bereit, die zeigt: Die Ausgaben sind seit 2006 in allen Einkommensklassen gestiegen, speziell in den unteren.

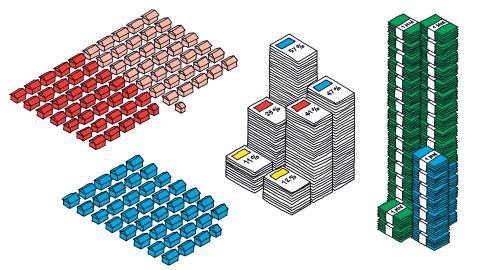

Vor allem aber fragt man sich, ob Avenir Suisse weiss, dass die Mieten per Verfassung gedeckelt sind. Eine Miete ist laut Bundesgericht grundsätzlich «missbräuchlich», wenn der Gewinn daraus mehr als zwei Prozentpunkte über dem Referenzzinssatz liegt. Und das ist sehr oft der Fall: Wie die Raiffeisenbank 2017 in einer Studie festhielt, müssten die Bestandsmieten «viel, viel tiefer liegen», um bis zu vierzig Prozent. Das Büro Bass kam kürzlich in einer Studie für den Mieterinnen- und Mieterverbands zum Schluss, dass die Mieter:innen 2021 gut zehn Milliarden Franken zu viel bezahlt haben. Damit hätte man ein Drittel der obligatorischen Krankenkassenprämien begleichen können.