’Pataphysik: Die Ratlosigkeit, sie flattert so schön

Was suchten Künstler und Intellektuelle wie Marcel Duchamp, Jean Baudrillard oder Harald Szeemann im Collège de ’Pataphysique? Auf den Spuren des «Ordens der Grossen Gidouille».

Wie verloren sie da lehnt im schwarzen Bürostuhl. «Furchtbar, alles», lässt sie uns wissen. Dabei wird sie gleich gefeiert, noch dazu als Premiere: Die erste CD der Klangerotischen Ponygarde der Pataphysischen Kirtagswitwen trägt diesen Titel. Ebendieses Orchester, ein Teil davon zumindest, sitzt indes schwitzend und instrumentelos im Publikum, zusammengedrängt auf kaum dreissig Quadratmetern in einem vielwinkligen Altbauzimmer der Wiener Schule für Dichtung. Ist ja auch kein Konzert, das uns an diesem schwülen Herbstwochenende erwartet, sondern eine «Listening Session», der Auftakt zur ersten «Pataphysischen Summerschool», organisiert von der Pataphysischen Gesellschaft Wien. Jetzt aber bitte: Pata-was?

Für Eingeweihte beginnt sie mit einem vorangestellten Apostroph, also: «’Pataphysik», und steht für die «Wissenschaft aller Wissenschaften». Oder wie es ihr (Wort-)Schöpfer Alfred Jarry in seinem «neowissenschaftlichen Roman», den erst posthum 1911 erschienenen «Heldentaten und Ansichten des Dr. Faustroll, Pataphysiker», formulierte: «die Wissenschaft von dem, was zur Metaphysik hinzukommt, sei es innerhalb derselben, sei es ausserhalb derselben, und die sich genauso weit über diese erhebt wie jene über die Physik». Eingängiger ist natürlich die ebenfalls auf Jarry zurückgehende Definition als «Wissenschaft von den imaginären Lösungen».

Und da haben wir schon den Salat. Denn wer ein echter Pataphysiker ist (auf die fehlende weibliche Form werden wir noch zurückkommen), der sucht nach immer weiteren Definitionen. Jean Baudrillard etwa (ja, auch der poststrukturalistische Theoretiker war bekennender Pataphysiker) bezeichnete die ’Pataphysik als «Philosophie in gasförmigem Zustand» und adelte sie gar zur «höchsten Versuchung des Geistes».

Unter dem Titel «’Pataphysik. Versuchung des Geistes» (Verlag Matthes & Seitz, 2006) widmete Klaus Ferentschik der Strömung denn auch ein umfangreiches Buch. Nach dessen Veröffentlichung lud ihn das Schweizer Fernsehen in die «Sternstunde Philosophie» ein. Die Sendung sollte selbst zur Sternstunde werden. Ferentschik, versiert in pataphysischer Argumentation, stellte gleich zu Beginn klar, dass Kategorien wie «wahr» oder «falsch» in der ’Pataphysik nicht existierten, dass die Suche nach der Wahrheit die vielleicht imaginärste Lösung überhaupt sei. ’Pataphysik sei vielmehr die Wissenschaft der Ausnahmen, «weil alles Ausnahmen sind, ganz besonders alle Regeln, die nichts anderes sind als zufällige Anhäufungen derselben Fakten». Das Moderator:innenpaar legte abwechselnd die Stirn in Falten, schaute ungläubig, rang nach Worten, schmunzelte – ihrem Gegenüber vermochten sie nicht Paroli zu bieten. Wenn der Moderator triumphierte: «Ich könnte jetzt Ihr Buch fallen lassen, es wird runterfallen, immer, weil es den Regeln der Schwerkraft gehorcht!», erwiderte Ferentschik seelenruhig, das sei eine Frage des Standpunkts: «Stehen Sie dabei auf dem Kopf, fällt es in den Himmel.»

Gäbe es ein pataphysisches Axiom, so müsste es vielleicht so lauten: Die Imagination liegt allem zugrunde, die Fantasie kennt keine Gesetze oder Grenzen, und die Vorstellungen ändern sich ständig. ’Pataphysik ist «notoriously slippery», notorisch schlüpfrig, heisst es auf der Facebook-Seite der Pataphysischen Gesellschaft Wien. Mit umso grösserer Ernsthaftigkeit wird alles pataphysische Tun verfolgt.

Wagemutiges Akkordeon

Über Wiens Shoppingmeile an der Mariahilfer Strasse sind mittlerweile auch zwei ältere Herren eingetroffen, einer mit Dutt, der andere mit Stock. Letzterer ist Fritz Ostermayer, der Leiter der Schule für Dichtung. Ein erster Trommelwirbel kündet vom Start der Albumtaufe, das Publikum lauscht konzentriert. Bläser setzen ein, zögerlich erst und seltsam verschlauft, als drehten sie sich im Kreis, jeder für sich und im eigenen Tempo, bis schliesslich die Streicher anheben und den Lead übernehmen, auch sie nicht ganz in harmonischem Einklang, aber das geneigte Ohr erkennt: Es ist die Fanfare der Filmstudios 20th Century Fox! Kaum zwanzig Sekunden dauerts, der Applaus ist gross, und übergangslos setzt eine lebhafte Diskussion ein.

Kapellmeister Clemens Wenger erklärt die Regeln der Klangerotischen Ponygarde, und die sind streng: nicht mehr als ein Drittel Profimusiker:innen, die ausserdem ein Instrument spielen müssen, das sie nicht beherrschen, und mindestens ein Drittel Laien, die noch nie musiziert haben, Notenlesen: fakultativ. Dreimal proben, dann folgt der Auftritt. «Wir proben so, dass man jede halbe Minute wieder reinfinden kann, wenn man rausfällt. Es soll schon polyfon klingen, schliesslich spielen wir Klassik.»

Wir lauschen der «Peer Gynt»-Suite von Edvard Grieg. Mal schauert es nicht ganz so romantisch (irgendjemand wird später fragen, ob es eine Schmerzgrenze gebe), dann wieder spiegelt sich die Freude über eine gelungene Passage in den Gesichtern des Publikums. Schulleiter Ostermayer kommentiert: «Ach, die Ratlosigkeit, sie flattert so schön.» Dann wird er streng: «Ein Akkordeon! Wo ist da die Reinheit des Orchesters?» Manchmal müssten sie halt uminstrumentieren, entschuldigt sich Wenger, das Akkordeon als Ersatz für die Orgel könne, ja, als wagemutig gelten.

Zum Schluss verteilt Ostermayer nochmals Komplimente. «So hochsensitiv danebenspielen – das schaffen Profis nicht. Professionelle haben nur einen Weg, den Dilettanten stehen alle offen.» Eine typisch pataphysische Bemerkung.

Später, als sich alle über Chili sin Carne in der Küche zusammendrängen, sitzt auch das Akkordeon mit am Tisch, es heisst Monika und ist im richtigen Leben Neurologin. Beruflich schliesst sich für sie mit dem pataphysischen Orchester ein Kreis: Gerade in ihrer Profession strebten alle nach einem Perfektionismus, der ihr immer fremd geblieben sei. Und genauso, wie die Klangerotische Ponygarde eine Alternative zum Perfektionismus eines Orchesters bilde, habe sie beruflich einen anderen Weg gefunden – Monika bezeichnet ihn als pataphysisch: Sie arbeitet mit Menschen, die an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma leiden. «Menschen, die einen neuen Weg ins Leben suchen müssen, weil sie dem Perfektionismusstreben in der Gesellschaft, dem Leistungsanspruch, nicht mehr genügen.» In der ’Pataphysik findet sie Inspiration für ihr berufliches Tun.

Wir alle ähneln Ubu

Vor 75 Jahren entstand mit dem Collège de ’Pataphysique in Paris die «Gesellschaft der gelehrten und unnützen Forschungen», eine Art Akademie, die streng hierarchisch aufgebaut ist. An ihrer Spitze waltet ein Vizekurator (von 2007 bis 2014 war es ein Krokodil namens Lutembi), der die sogenannten Regenten ernennt und ihnen in genau definierten Bereichen Lehrstühle für die pataphysische Forschung zuweist. Die Basis bildet das Korps der Transzendenten Satrapen, deren Aufgabe darin besteht, die ’Pataphysik und die Anliegen des Collège zu verbreiten. Zu diesem Zweck wurde 1948 auch die Zeitschrift «Virilis Candela» ins Leben gerufen, die bis heute existiert und sich in verschiedene Reihen gliedert. Die «Collection des Pfynances» etwa versammelt Studien zur «Geografie des Nichts» oder ein «posthumes Kapitel der wiedergefundenen Zeit», die Marcel Proust einst suchte.

Im Zentrum aber stand lange die Beschäftigung mit Alfred Jarry. Sein «Dr. Faustroll» gilt quasi als Heilige Schrift der ’Pataphysik. Und auch Jarrys König Ubu, seines Zeichens Doktor der ’Pataphysik, spielt eine zentrale Rolle: Im Theaterstück «Ubu roi», so der Titel im französischen Original, das bereits anlässlich der Uraufführung 1896 in Paris für einen Skandal sorgte, überzeichnet Jarry diesen Ubu in durchaus parodistischer Absicht als machtgierigen Charakterlump mit grotesk vulgärer Sprache – und er soll, so Jarry, «uns allen ähneln». Jarry selbst, eine Art Punk avant la lettre, hat sich in seinem kurzen Leben zunehmend als Ubu inszeniert. Auf «Ubu roi» gehen auch zahlreiche Begriffe und Symbole des Collège zurück: die «pfynance» als materielle Völlerei (und Mitgliederbeitrag) etwa, die «pfuisic» als Bezeichnung für minimales Denkvermögen bei maximaler Gehirntätigkeit oder «merdre» als Kommentar für alles mit Bezug zu bürgerlich-gesellschaftlichen Konventionen.

Die «gidouille» genannte Spirale auf Ubus feister Wampe avancierte gar zum Emblem der ’Pataphysik, steht sie doch stellvertretend für das Prinzip des ständigen Wandelns, in dessen Drehverlauf sich alles immer wieder aufs Neue in sein Gegenteil verkehrt. Die Spirale ziert zahlreiche Insignien der Zugehörigkeit zum Collège wie Visitenkarten, Krawatten (neuerdings auch Socken und T-Shirts) und macht klar, dass dieses letztlich eine Art Geheimloge ist: der «Orden der Grossen Gidouille», wie das Collège sich auch nennt. Intern folgt man einer eigenen Zeitrechnung, die mit Alfred Jarrys Geburtstag am 8. September 1873 beginnt und dreizehn Monate umfasst, deren einzelne Tage verschiedenen «Heiligen» gewidmet sind, die grösstenteils aus Jarrys Werk und Einflusskreis stammen (bis hin zum Pariser Bahnhof Saint-Lazare).

Eigenständige Zweiginstitute des Collège de ’Pataphysique existieren weltweit und sind auf der Website patakosmos.com verzeichnet. Auch die Schweiz ist vertreten, sogar mehrfach, mit dem Centre des Recherches Périphériscopiques, das seit nunmehr fünfzig Jahren von Pierre-André Schüpbach im waadtländischen Oleyres geführt wird, sowie mit zwei neueren Ablegern in Basel und St. Gallen. 2022 stiess die Pataphysische Gesellschaft Wien zum Kreis der Institute hinzu.

Magritte schlug Einladung aus

«Wir haben rund 130 Mitglieder plus vier Hunde», sagt Raphaela Edelbauer, die hier alle nur Raphi nennen. «Und eine Pflanze», fügt Simon Nagy hinzu, «aber die ist leider gestorben.» Die Schriftstellerin und der Literaturwissenschaftler haben die «Pataphysische Summerschool» organisiert. Es ist Mittag, und wir sitzen erneut in der Küche, diesmal über Hasenpfeffer. Ihre Wiener Gesellschaft sehen die beiden als Vehikel zur Vernetzung von Künstler:innen. «Wie bringen wir Leute mit Projekten zusammen, wie organisiert man sie für kollaborative Produktionen, für die man sich gegenseitig interessiert?», fragt Nagy. Die Antwort lautet natürlich: ’Pataphysik! «Sie schafft neue Zugänge zu kreativem Arbeiten», ist Edelbauer überzeugt und liefert gleich ihre eigene Definition mit: «’Pataphysik zeigt sich im nicht sachgemässen Gebrauch von Werkzeugen.»

Keine Hierarchien, betonen beide, keine Ränge, und vor allem: weg von der männerlastigen Tradition und weg von Frankreichs Tradition der Jarry-Verehrung. «Es ist nicht interessant, sich historisch an Toten abzuarbeiten», sagt Edelbauer. Andere Ableger des Collège sind überaltert, hier in Wien haben die Jungen das Zepter übernommen.

Mit ihrer Kritik an der exzessiven Jarry-Exegese sind sie nicht allein. Schon René Magritte schlug die wiederholten Einladungen des Collège in Paris aus. «Ich mag sehr, was nutzlos ist, das heisst, was notwendig ist. Aber ich muss Ihnen schreiben, dass die pataphysische Nutzlosigkeit mich langweilt, ganz genauso wie die Nutzlosigkeit religiöser und wissenschaftlicher Zeremonien», zitiert ihn Ferentschik in seinem Buch. «Was das patawas auch immer betrifft, so bin ich nicht religiös genug, um den verspäteten Gruppenkult Jarrys oder eines anderen Mannes mitzumachen.» Damit setzte sich Magritte in pointierte Opposition zu all den Künstlern seiner Zeit, die dem Collège beitraten. Ihre Namen lesen sich wie ein Who’s who der Kunstschaffenden der westlichen Moderne, sie reichen von Marcel Duchamp, Max Ernst, Joan Miró, M. C. Escher und Man Ray über Raymond Queneau, Jacques Prévert, Boris Vian oder Eugène Ionesco bis zu René Clair, Louis Malle, Luis Buñuel und den Marx Brothers. Die umfangreiche Liste der Mitglieder in Ferentschiks Buch enthält keine einzige Frau.

Tatsächlich übten Jarry und namentlich sein «Ubu roi» grossen Einfluss auf avantgardistisch-experimentelle Strömungen aus, so etwa auf Dada und den Surrealismus und Antonin Artauds «Theater der Grausamkeit», auf den Situationismus, auf Fluxus und das Absurde Theater. 1984 widmete das Kunsthaus Zürich Alfred Jarry eine Ausstellung, kuratiert von Harald Szeemann, der von sich sagte, er konzipiere und gestalte alle seine Ausstellungen nach dem «pataphysischen Assoziationsprinzip».

In Wien laufen die Köpfe im «Parapataworkshop» von Johannes Grenzfurthner heiss (er wird Gilet und Baseballmütze in den nächsten zwei Stunden trotzdem nicht ablegen). «Context Hacking» nennt er die künstlerische Herangehensweise seines Kollektivs «monochrom» und stellt sich damit gleichzeitig in die linke Tradition der einstigen Situationistischen Internationale. «Es geht darum, Dinge zu tun, die so nicht gedacht sind.» Bekannt geworden sind «monochrom» mit Aktionen wie dem Nazistreichelzoo oder dem fiktiven Ort Sowjet-Unterzögersdorf, in den sie einst eine Reisegruppe führten und auch gleich deren Pässe abstempelten. Sie zielen nicht zuletzt auf den «subkutanen katholischen Schuldkomplex von allen, die in Österreich aufgewachsen sind».

«Kunst mit kriminellem Impetus» nennt Grenzfurthner das auch. Wie die «sculpture mobs», zu denen «monochrom» in Trainingscamps anleitet: Die Leute sollen irgendetwas Kreatives im öffentlichen Raum bauen, aufstellen und wieder abhauen. So entstanden panzersperrenartige Skulpturen vor dem slowenischen Parlament oder die «Great Firewall of China» vor dem Google-Hauptsitz in Kalifornien. Aufgrund von Interventionen wie diesen rufen immer wieder Medienleute in ihrem Büro an und fragen, ob «monochrom» für diese oder jene Aktion verantwortlich sei. Intern habe sich das Kollektiv geeinigt, darauf abwechselnd mit Ja und Nein zu antworten.

Kunst als Grundlagenforschung

Heute sei es schwieriger und vor allem komplexer geworden, subversiv zu sein und Verwirrung zu stiften, sagt Grenzfurthner. Überhaupt: «Wozu Kunst machen, wenn die Welt eh auf den Abgrund zusteuert?» Seine Antwort darauf ist, Kunst einerseits als eine Art Grundlagenforschung zu betreiben, mit Projekten wie dem «Six Feet Under Club», wo sich Paare für fünfzehn Minuten in einem Sarg begraben und über Video beobachten lassen können, oder dem Arse-Elektronika-Festival: Es verhandelt mittels Vorträgen, Workshops und Performances, inwieweit Pornografie die technologische Entwicklung gefördert hat. «Immerhin hat Gutenberg den Druck der Bibel mit illegal produzierten Bildstreifen mit nackten Figuren drauf quersubventioniert», sagt Grenzfurthner.

Zum anderen verfolgten sie mit ihrem «Context Hacking» auch einen «volksbildnerischen Do-it-yourself-Impetus» – nicht im Sinne konservativer Survivalists, sondern um der Solidarität, die schon immer Teil der DIY-Kultur war, Auftrieb zu verleihen. «Die digitale und die reale Allmende: Das ist heute absurderweise ein total radikales Konzept, weil es antikapitalistisch und antihedonistisch ist.»

«Context Hacking» als künstlerische Praxis: Damit liessen sich auch die «Werkstätten des Potentiellen» umschreiben, die aus dem Collège de ’Pataphysique hervorgingen – für Literatur, Malerei, Musik, Fotografie, Kino, Krimis, Marionettentheater, Comic, Kochen und vieles mehr. Sie tragen Namen wie Oulipo (Literatur), Oulipopo (Krimi), Oupeinpo (Malerei) oder Oucipo (Kino), konstruiert nach dem Prinzip Werkstatt («ou» für ouvrage) plus inhaltliche Ausrichtung («ci» für cinéma), die Endung «po» steht für das Potenzielle. Sie alle arbeiten mit selbstauferlegten Methoden der Beschränkung – Regeln, Strukturen, Formzwängen –, wobei immer auch die Lust am Spiel dazugehört.

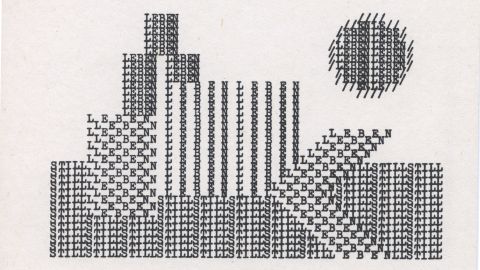

Oulipo, die erste dieser Werkstätten, formierte sich 1960 mit dem expliziten Ziel, Texte vom Subjekt und von der persönlichen Perspektive des Autors zu befreien – immerhin acht Jahre bevor Roland Barthes erstmals den «Tod des Autors» ausrief. Mit «Hunderttausend Milliarden Gedichte» (1961) zeigte Oulipo-Mitbegründer Raymond Queneau exemplarisch, was für ein Potenzial in solchen literarischen Verfahren schlummert: Er hat zehn Sonette mit identischem Reimschema komponiert, jeweils einzeln auf dickes Papier gedruckt, gebunden und zwischen den Zeilen durchgeschnitten, wodurch jede beliebige erste Zeile mit jeder beliebigen zweiten Zeile und analog mit jeder dritten et cetera kombiniert werden kann und dabei immer ein korrekt geformtes Sonett entsteht. Der Text wird so zur kollektiven «Spielvorlage» – ein pataphysisches Moment, das Ferentschik so umschreibt: «Das künstlerische Interesse am Werk verlagert sich auf dessen Konzept und gelangt so von der Originalität zur Potentialität.»

Zombifiziert aus dem Workshop

Klingt anstrengend? In der Praxis tönt es ganz anders, Claudia Bitter jedenfalls setzt mit ihrem Hörstück «die heichzot, mit allem sazosugen» an diesem Abend in Wien einen fulminanten Schlusspunkt. Das Konstruktionsprinzip der vertauschten Vokale ist simpel, der Lauschangriff aufs Publikum ein irrwitziges Erlebnis. Eine Tour de Force ist es vor allem für die beiden Schauspieler, die das Hörstück live performen.

Die Nachtluft über Wien ist angenehm lau, auf dem kaum einen halben Meter tiefen Balkon stehen die Raucher:innen wie Perlen an einer Schnur aufgereiht. Brian Reffin Smith, Regent am Collège und langjähriger Dozent an verschiedenen Kunsthochschulen in Frankreich, erzählt gerade von seiner Zeit als sechste Klarinette in der Portsmouth Sinfonia, der legendären Vorläuferin der Klangerotischen Ponygarden, die es 1974 sogar zu einem Auftritt in der Royal Albert Hall in London brachte. Wenige Stunden zuvor hat er uns in seinem Workshop «zombifiziert». Es ist sein Konzept der Einschränkung, das (für uns) Schwitzen unter lagenweise appliziertem Toilettenpapier und rot-grün-gefiltertes Sehen bedeutete. Albern? Natürlich. Doch sensibilisierte uns der physisch spürbare Formzwang auch für das folgende gemeinsame Spiel mit literarischen und zeichnerischen Hürden.

Kann man mit ’Pataphysik auch politisch Position beziehen? Edelbauer und Nagy drehen den Spiess um: «Wir machens als politische Leute.» Sie schreibt Texte für das linke Magazin «Tagebuch» – über Alternativen zur kapitalistischen Wachstumsideologie, rassistische Stereotype in Videogames oder rechte Netzwerke auf (damals noch) Twitter. Er ist Teil der Künstler:innengruppe Schandwache, die ähnlich Grenzfurthners «sculpture mobs» agiert und mit Interventionen Denkmäler, die revisionistische oder gar antisemitische Geschichtsbilder transportieren, zu Monumenten der Trauer umgestaltet.

Smith lässt keine Zweifel aufkommen: Alles pataphysische Tun sei sehr, sehr ernsthaft zu verfolgen. «Die Regeln müssen dich einschnüren, so eng, bis der Saft rausspritzt und dich mitten ins Auge trifft – das ist Erkenntnis.» Und er verbindet damit auch ein gesellschaftsveränderndes Potenzial: «’Pataphysik hilft, die Vorstellung zu überwinden, man müsse die Dinge akzeptieren, wie sie sind.»