Maschinenpoesie: Wild wuchernde Textlandschaften

Autor:innen bringen Schreibmaschine, Computer und KI an ihre Grenzen: Das Zürcher Literaturmuseum Strauhof bietet einen vergnüglichen Spaziergang durch hybride poetische Welten.

Was wohl Markus Werner dazu gesagt hätte, seine Hermes Baby im Museum hinter Glas wieder anzutreffen? Sie ist noch immer ein Hingucker, die kompakte Reiseschreibmaschine, ein typisches Schweizer Produkt: von guter Qualität und ganz ohne Ecken und Kanten. Vielleicht wäre Werner gekränkt gewesen, schliesslich geht es nicht um ihn, den Schriftsteller – und das in einem Literaturmuseum, ausgerechnet! –, sondern um sein mechanisches Werkzeug. Es formt die Gedanken mit, wusste schon Friedrich Nietzsche, der sich eine der ersten serienmässig produzierten Schreibmaschinen zulegte – und kurz darauf entnervt zur Seite schob. Sie hatte ihm zu viele Macken und machte Fehler.

Dabei sind die Fehler das eigentlich Interessante an Maschinen, die Poesie produzieren, wie Martina Clavadetscher am Eröffnungsabend der Ausstellung «Maschinenpoesie» im Zürcher Strauhof betont. «Je weniger Fehler eine KI macht, desto langweiliger wird sie», so die Autorin mit Verweis auf Chat GPT. Sie hat sich in ihrem Werk wiederholt mit Ada Lovelace auseinandergesetzt, die Mitte des 19. Jahrhunderts den ersten Computeralgorithmus der Geschichte schrieb. «Ada hatte eine Vision: Maschinen können nicht nur Zahlen, sondern auch Klänge und Sprache gestalten.» Aber, und auch dieses Diktum von Lovelace hält sich bis heute, Maschinen können nie etwas Eigenständiges hervorbringen. «Der Mensch ist immer involviert.»

Beatpoeten auf Speed

Wie sich dieses Zusammenspiel seit Mitte des letzten Jahrhunderts gestaltet hat, lotet die Ausstellung im Strauhof facettenreich aus. Natürlich schwingen im Hintergrund stets die Fragen nach Kreativität, Autor:innenschaft und der Grenze zwischen Sinn und Unsinn mit. Aber das visuell überzeugend präsentierte Spiel mit Buchstaben, Silben, Wörtern, Sprache und Bedeutung entpuppt sich immer wieder als doppelbödig, scheinbar absurd oder gar grotesk und macht den Museumsbesuch zum vergnüglichen Spaziergang durch hybride poetische Welten. Nicht von ungefähr erinnert manches an Dada, Surrealismus, konkrete Poesie oder die Experimente von Oulipo, der Werkstatt für potenzielle Literatur aus dem Umfeld der Pataphysik (siehe WOZ Nr. 43/23).

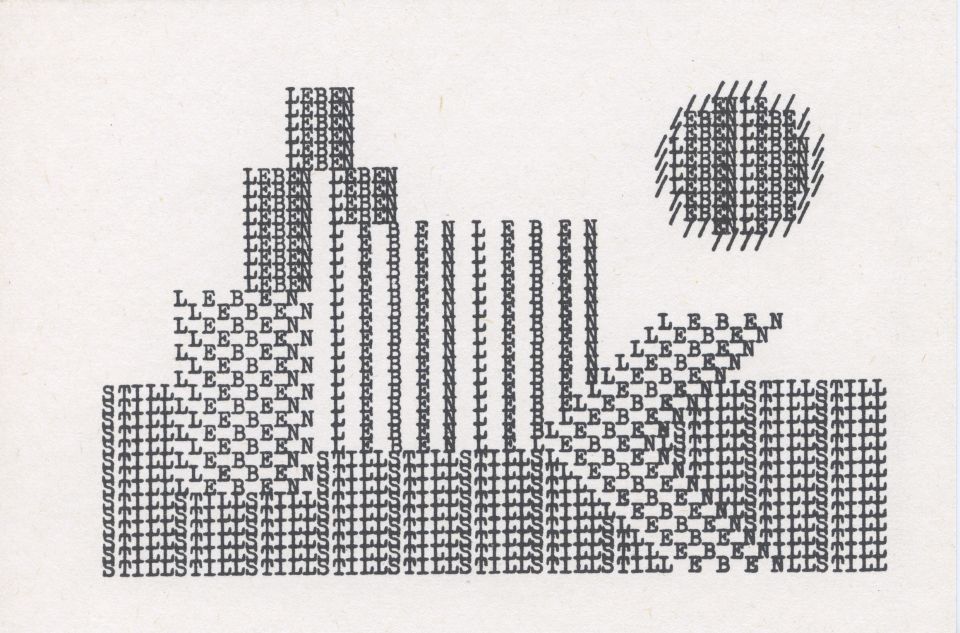

Analoge Beispiele sind etwa die Typogramme von Reto Hänny oder von Ruth Wolf-Rehfeldt, die in der DDR erst eine Ausbildung zur Sekretärin machte, bevor sie ihr Berufswerkzeug zur Poesiemaschine umfunktionierte. Wer es ihr nachtun will, darf ungeniert selbst Hand anlegen: Die Olivetti steht ebenso bereit wie Papier (so man die Kulturtechnik des Blatteinspannens noch beherrscht), dazu ein umfangreiches Manual mit Beispielen und Anleitungen. Alternativ locken Bildschirme mit «Bild Generator», an denen man mit eigenem Prompt und dazu passendem Titel gleich auswählen kann, ob das Resultat als Gemälde, Comic oder Fotografie dargestellt werden soll. Wobei die Grenzen der künstlichen Intelligenz mitunter rasch erreicht sind, eine Eingabe wie «Mann beisst Hund» genügt.

So literarisch bescheiden die Resultate der frühen Computerexperimente von Linguistinnen und Programmierern anmuten, die stochastischen und permutativen Verfahren dahinter waren komplex und arbeitsintensiv, wie etwa Brion Gysins langjähriges Projekt «I Am that I Am» deutlich macht: Die vertonte Serie permutierter Gedichte, die sich aus Kombinationen der im Projekttitel enthaltenen Buchstaben ergeben, hört sich an wie die Beatpoeten William S. Borroughs oder Allen Ginsberg auf Speed.

Die britische Linguistin und Philosophin Margaret Masterman, eine Pionierin des maschinellen Verarbeitens natürlicher Sprache, sah in ihrem interaktiven Computergenerator für Haikus sogar eine Art Demokratisierungsmaschine, ein «Teleskop für den Geist»: Auch Lai:innen sollten so das poetische Potenzial von Sprache erkunden können. Sich eine neue Technologie aneignen, indem man damit spielt: Das kann auch subversiv sein; zumal wenn Wortkünstler:innen deren Grenzen ausloten.

«Sminn, pfrya, proon»

Gleich drei Autor:innen laden in separaten Zimmern dazu ein, an solchen Prozessen teilzuhaben, und man darf ruhig behaupten, dass hier kaum Bekanntes zu entdecken ist. In den wild wuchernden Textlandschaften etwa, die Marianne Fritz in ihrem unvollendet gebliebenen Monumentalwerk «Naturgemäss» mit Schreibmaschine entstehen lässt. Oder in Hannes Bajohrs «Berlin, Miami» (2023), dem wohl ersten von einer KI verfassten Roman – natürlich, unvermeidlich, mit menschlicher Hilfe entstanden: Bajohr hat im Entstehungsprozess nicht nur sämtliche Prompts verfasst, sondern auch den Trainingssatz für seine KI, bestehend aus den Werken von vier Autor:innen, bestimmt.

Und was Beat Gloor aus seiner Faszination für Silben als vernachlässigtes Feld von Sprache schöpft, gehört zweifelsohne zum Höhepunkt der Ausstellung. Was für ein Genuss, Miriam Japp zuzuhören, wenn sie aus dem mehrbändigen einsilbigen Wörterbuch «Be deuts» vorliest – «sminn, pfrya, proon, knaidsch, warpp, gsoepsch» – und Gloors lautmalerische Poesie zum Funkeln bringt.

Lust auf mehr? Das Rahmenprogramm zur Ausstellung bietet zahlreiche Gelegenheiten, zum Beispiel am AI-Slam im Literaturhaus Anfang Dezember, wenn sich Autor:innen einen KI-Prompt-Battle liefern.

«Maschinenpoesie» im Strauhof, Zürich, bis 12. Januar 2025. www.strauhof.ch