Indigenes Wissen: Der Wald ist ein Wissensspeicher

Auch der Weltklimarat anerkennt mittlerweile: Von indigenen Gemeinschaften lässt sich lernen, wie ein nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen möglich wird. Und im Amazonasbecken erprobt eine «Pluriversität» einen radikalen Ansatz.

Am Rand der Klimakonferenz in Paris im Dezember 2015, bei der sich 196 Staaten auf ein internationales Klimaabkommen einigten, das Hoffnung verbreitete, machte ein junger afrikanischer Delegierter Journalist:innen empört auf ein Video aufmerksam: Es zeigt einen Roboter, der ohne Zutun eines Menschen Bäume fällt. Er nimmt sie mit seinem mechanischen Arm in den Griff, setzt ein grosses Sägeblatt an und schneidet den Stamm sauber durch. Einen nach dem anderen.

Eine Art technisches Ballett der kompletten Zerstörung: Würden sich die Einzelteile nicht irgendwann abnutzen, man könnte sich vorstellen, wie die Maschine über die ganze Welt hinwegzieht, bis irgendwann kein einziger Baum mehr steht. Der Roboter verkörpert eine von Ingenieur:innen entwickelte Lösung für ein technisches Problem: das möglichst effiziente Fällen von Bäumen zur Nutzung natürlicher Ressourcen. Solche Lösungen gelten gemeinhin als Fortschritt, als Innovation. Dahinter steckt ein Wissen, das breit anerkannt ist.

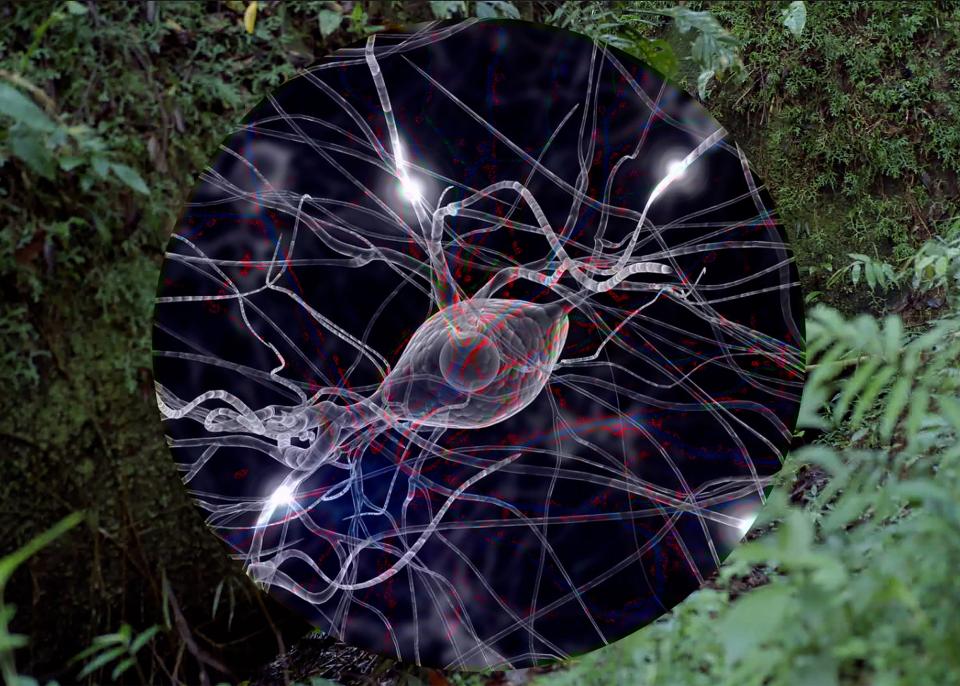

Anders als das Wissen der Inga im Süden Kolumbiens – das Wissen von der Symbiose zwischen Wald, Tieren und Menschen. Ein über Jahrhunderte gewachsenes Wissen, das durch Schaman:innen von Generation zu Generation weitergereicht wird. Ein Wissen, das sich die Inga in langen Märschen durch ihr Territorium, das vom tief gelegenen, dichten Regenwald bis in die luftigen Höhen der Anden reicht, aneignen. Ein Wissen, das in Ayahuasca-Ritualen und in der Verbindung mit Ahn:innen und Geistern vertieft und geschärft wird.

«Für die Inga ist Wissen eine Entwicklungsform, die stark an die Biologie geknüpft ist; alles beruht auf einer Koevolution von Natur und Wissen», sagt Ursula Biemann. Die Zürcher Videokünstlerin hat während vier Jahren eng mit der indigenen Gemeinschaft, die von den Inka abstammt und heute noch rund 15 000 Mitglieder zählt, zusammengearbeitet. In ihrer künstlerischen Arbeit hat sie sich für die Epistemologie, also die Art, wie die Inga zu neuen Erkenntnissen gelangen, und für deren Kampf gegen die Auslöschung ihrer Kultur interessiert.

«Wenn die Inga durch den Wald gehen, dann stehen sie in engem Kontakt und Austausch mit dem sie umgebenden Territorium», erzählt Biemann. «Wobei Territorium für sie viel mehr bedeutet als einfach ein Stück Land: Territorium ist für die Inga etwas Relationales, eng verbunden mit einem Netz aus sozialen Beziehungen sowie mit historischen und ökologischen Bezügen.» Der Wald ist für die Inga also keine Ressource, die dem Menschen zur Ausbeutung zur Verfügung steht, sondern ein Wissensspeicher, eine Art Bibliothek, zu der man Sorge tragen muss. «Wenn man den Wald beschützen will, dann muss man vor allem auch das Wissen, das mit diesem Wald verknüpft ist, beschützen», sagt Biemann.

Wächter des Regenwaldes

Laut der Uno zählen sich heute weltweit 476 Millionen Menschen, rund sechs Prozent der Weltbevölkerung, zu indigenen Gemeinschaften. Sie sprechen 4000 der weltweit 7000 Sprachen. Wenn, wie prognostiziert, rund die Hälfte dieser Sprachen bis Ende Jahrhundert ausstirbt, stirbt mit ihnen auch ein Teil des spezifischen, darin eingebetteten indigenen Wissens. Indigene Gemeinschaften verwalten, nutzen oder besetzen rund ein Viertel der globalen Landfläche, auf dem achtzig Prozent der noch vorhandenen Artenvielfalt konzentriert sind. Oft können sie sich nur auf Gewohnheitsrecht berufen, das von vielen Staaten nicht anerkannt wird. Damit sind sie politischen Interessen und Willkür ausgesetzt.

Dass Indigene «die besten Wächter des Regenwaldes sind», wie Aktivist:innen an Umwelt- und Klimakonferenzen immer wieder betonen, ist heute wissenschaftlich gut belegt. So zeigt ein Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) von 2021, der sich auf 300 wissenschaftliche Studien zu Landfragen, Waldbestand und Biodiversität stützt, dass etwa 35 Prozent der Wälder Lateinamerikas in Gebieten liegen, die von indigenen Gruppen bewohnt sind, der grösste Teil davon im Amazonasbecken. Dort, wo indigene Gemeinschaften die Kontrolle über ihr Territorium haben, ist die Entwaldung – und damit die Zerstörung des Regenwaldes – bis zu fünfzig Prozent geringer als in anderen Gebieten. Aktuell entfällt rund ein Drittel des gesamten durch Wald gespeicherten Kohlenstoffs in Lateinamerika auf Gebiete unter der Kontrolle indigener Gemeinschaften. Die Autor:innen des FAO-Berichts kommen zum Schluss, dass der vielversprechendste und zugleich kosteneffektivste Weg, den Amazonaswald zu schützen und seine zentrale Funktion für die Regulierung des Klimas zu erhalten, der Schutz der dort lebenden Indigenen ist.

Der Weltklimarat IPCC wurde von Aktivisten und Forscherinnen immer wieder dafür kritisiert, einzig westlich-positivistisches Wissen zu berücksichtigen. Zwar wurde der Wert von indigenem Wissen bereits in früheren Berichten erwähnt, doch erst der jüngste anerkennt explizit, dass «wissenschaftliches, indigenes und lokales Wissen» für das Verständnis und die Bewertung von Klimamassnahmen und -anpassungen nötig sei. Er bezieht etwa «oral histories», also mündliche Überlieferungen, ein, die helfen, Veränderungen in den Ökosystemen über längere Zeit nachzuvollziehen. Ins Kapitel zu Australien hat indigenes Wissen zum Umgang mit Buschfeuern und zu nachhaltigem Waldmanagement Eingang gefunden, andernorts das Wissen der Sami bei Beobachtungen zu veränderten Fischpopulationen in Skandinavien.

Erstmals anerkannt wurden im aktuellen Bericht auch die strukturellen und bis heute andauernden Auswirkungen der Kolonialisierung auf die (Klima-)Vulnerabilität von indigenen Gemeinschaften. Trotz dieser Fortschritte, so kritisiert ein Team um die chilenische Sozialanthropologin Rosario Carmona, würden Indigene weiterhin einseitig als passive Opfer oder Vorboten der Auswirkungen der Klimakrise dargestellt. Zudem sei die Anzahl der am Bericht beteiligten Wissenschaftler:innen mit indigenem Hintergrund nach wie vor marginal.

Biodiversität braucht Wissen

Dass indigene und lokale Gemeinschaften für den Schutz, die Wiederherstellung und die nachhaltige Nutzung von Biodiversität zentral sind, wurde vergangenen Dezember auch an der Biodiversitätskonferenz in Montreal (COP 15) breit anerkannt: Sie sollen als Partnerinnen respektiert und ihre Rechte gestärkt sowie ihre Kultur und das darin verankerte Wissen zum Erhalt von Biodiversität geschützt werden.

Christoph Wiedmer, Kogeschäftsleiter der Gesellschaft für bedrohte Völker, freut sich über dieses neue Bewusstsein, bleibt jedoch skeptisch: «Wenn die Forderung nach dem Schutz der Rechte von Indigenen ernst genommen würde, dann müssten wir ihnen grosse Gebiete für die Selbstverwaltung übergeben.» Die Frage nach Landrechten sei auch für die Bewahrung von indigenem Wissen zentral. Der Beschluss der Staatengemeinschaft in Montreal, bis 2030 dreissig Prozent der Erdoberfläche unter Schutz zu stellen, müsste deshalb eigentlich an eine grosse Umverteilung von Landrechten gekoppelt sein. Denn: «Es besteht die Gefahr, dass durch die Beschlüsse an der COP 15 Indigene zugunsten des ‹Naturschutzes› aus ihren Territorien vertrieben werden», sagt Wiedmer. Er ist nicht grundsätzlich gegen neue Schutzgebiete, jedoch unter der Voraussetzung, dass die Betroffenen gut informiert werden und einverstanden sind.

Ein Umdenken findet derzeit auch in den Umweltwissenschaften statt. Meist geschieht die Inklusion von indigenen Erfahrungen unter dem Begriff der «transdisziplinären Forschung». Sowohl an der Universität Bern als auch an der ETH Zürich gibt es mittlerweile eigene Zentren dafür. «Wir müssen viel enger mit Betroffenen zusammenarbeiten, denn echte Transformationen können nicht von Wissenschaftlern allein kommen», sagt Johanna Jacobi, Professorin für Agrarökologische Transition an der ETH. Was einleuchtend klingt, sei für die Wissenschaften im Globalen Norden revolutionär. «Denn es bedeutet, dass wir andere Formen des Erkenntnisgewinns genauso ernst nehmen müssen wie die sogenannt wissenschaftlich-akademische Form. Sonst kommt man in keinen Dialog und kann nicht voneinander lernen.»

Jacobi hat lange in Bolivien gelebt und dort mit indigenen Bäuer:innen zusammengearbeitet. Während ihres Doktorats hat sie Dutzende Höfe und Anbausysteme verglichen und dabei festgestellt: Kleinbäuer:innen, die sich auf die indigene Vorstellung einer «Pachamama», also Mutter Erde, beziehen, haben ein ausgefeiltes Verständnis für ökologische Systeme und die Funktionen der Biodiversität entwickelt. «Es ist viel umfassender, als ich mir das von vielen akademisch geschulten Agronominnen und Agronomen gewohnt war.» Manche indigene Kleinbäuer:innen hätten so effektive, dynamische Agroforstsysteme entwickelt, dass sie zehnmal so viel ernteten wie ihre Nachbar:innen, die Kakao in Monokulturen anbauten. «Der Ertrag beim Kakao war zwar im agrarökologischen System etwas geringer, aber dafür ernteten sie zusätzlich Bananen, Ananas, alle möglichen Gewürze und Edelhölzer, die sie verkaufen konnten. Das trägt zu Einkommen, einer gesunden Ernährung und Ernährungssouveränität bei.»

Jacobi kritisiert deshalb, dass solche bewährten Wissenssysteme in den Agrarwissenschaften bis heute oft nicht berücksichtigt werden. «Stattdessen wird vielerorts weiterhin die grüne Revolution gelehrt, also eine Produktionsweise, die hauptsächlich auf Effizienz und hohe Erträge ausgerichtet ist – und damit ein Wissen, das zum aktuellen Ökozid beiträgt.» Die von Jacobi in Bolivien beobachteten Landwirtschaftssysteme sind wissensintensiv und komplex; sie beruhen auf Erfahrungen, die über Generationen weitervermittelt werden. «Dieses Wissen geht zunehmend verloren, gleichzeitig mit der Vereinheitlichung unserer Ernährung und den Kulturlandschaften.» Nach Schätzungen der FAO verschwanden im Lauf des 20. Jahrhunderts 75 Prozent aller Kulturpflanzen, weil sie nicht mehr angebaut wurden. «Der Verlust von Biodiversität ist immer auch mit einem Verlust von Wissen verbunden», sagt Jacobi. «Der Ökozid ist auch ein Epistemizid.»

Vorangetrieben wird der Einbezug von indigenem Wissen in Forschung und Lehre auch durch Wissenschaftler:innen, die selbst eine indigene Herkunft haben, vor allem in Kanada und den USA. Zum Beispiel durch die Biologin Robin Wall Kimmerer; sie ist in der Gemeinschaft der Citizen Potawatomi Nation in Oklahoma aufgewachsen, die rund 30 000 Mitglieder zählt. Im Gespräch mit dem Journalisten Alan Wartes erzählt Kimmerer, wie sie das Land seit ihrer frühen Kindheit als einen guten Freund schätzt. So habe sie gelernt, dass Pflanzen, Tiere und alles, was wir «Umwelt» nennen, viel mehr seien als einzelne Teile eines «Ökosystems». Bäume, Gräser, Beeren und Flüsse sind für Kimmerer eigene Wesen und nicht Dinge. Während des Biologiestudiums habe sie dieses Wissen zunehmend an den Rand gedrängt. Doch irgendwann beschloss sie, diese Art, auf die Welt zu blicken, mit ihrer klassischen wissenschaftlichen Arbeit zu verbinden.

Die «Pluriversität» im Wald

Heute ist Kimmerer Professorin für Umwelt und Waldbiologie an der State University in New York und Expertin für Moose und deren Funktion in Ökosystemen. Gleichzeitig leitet sie das Center for Native Peoples and the Environment. In ihren Büchern, Vorträgen und wissenschaftlichen Aufsätzen versucht sie, ein Verständnis dafür zu schaffen, dass ein umfassendes ökologisches Bewusstsein, wie es in Zeiten des sechsten grossen Artensterbens nötig wäre, bedingt, dass wir unsere Abhängigkeit von allem Leben auf dieser Erde anerkennen – und feiern.

Es gehöre zu den Merkmalen der Moderne, so der indische Historiker Dipesh Chakrabarty, dass die Umsicht gegenüber der Erde, wie sie indigene Gemeinschaften auszeichnet, verloren gegangen sei. Eine Ausnahme und moderne Interpretation dieser Umsicht erkennt er im Konzept der planetaren Grenzen des schwedischen Resilienzforschers Johan Rockström, der die Sorge um den Planeten ins Zentrum seiner Arbeit stellt. In einer Ausgabe der SRF-Sendung «Sternstunde Philosophie» vom Juni greift Chakrabarty auch eine Forderung auf, die Kimmerer bereits 2002 in einem Aufsatz formulierte: Das Wissen über Ökosysteme soll heute in Grundschulen genauso gelehrt werden wie das Wissen über Zahlen; jedes Kind soll im Anthropozän ein Grundverständnis davon vermittelt bekommen, wie alles Leben auf der Erde miteinander verknüpft ist.

Als Ursula Biemann, die Videokünstlerin aus Zürich, 2018 erstmals in den Putumayo reiste, um das Territorium der Inga kennenzulernen, wurde sie von Hernando Chindoy begleitet. Der charismatische Anführer der Inga hatte sich als Vorsteher der Gemeinde Aponte mit einem Akt der Selbstermächtigung einen Namen gemacht: Mithilfe von biologischen Düngern und viel Handarbeit machte er sich mit seiner Gemeinde daran, jene Böden wieder aufzuforsten und urbar zu machen, die der jahrzehntelange Drogenanbau ausgelaugt hatte. Das Gebiet hatte lange im Zentrum des über sechzigjährigen Krieges um den Drogenanbau und -handel zwischen Farc-Guerilla, Paramilitärs und Armee gestanden. Anstelle von Koka pflanzte die Gemeinde nun Kaffee und Fruchtbäume.

Seither kämpft Chindoy dafür, dass die jungen Inga wieder eine Perspektive im eigenen Territorium erhalten. Viele flohen aufgrund der Gewalt in die Grossstädte Bogotá und Medellín. Andere sind schlicht neugierig auf das «moderne» Leben in der Stadt. Zwar hat die Regierung Grundschulen gebaut, doch wer studieren will, muss dafür in eine grössere Stadt ziehen. Dort erwerben die Jungen Fähigkeiten, die sie zu Hause in ihrer Gemeinde nicht brauchen können. Die meisten kehren nie mehr heim. Zurück bleiben die Alten und die Gefahr, dass das Wissen der Inga, ihre Sprache, ihr Umgang mit der Umwelt, ihr Wissen über die Pflanzen und deren medizinische Nutzung für immer verloren gehen.

Am letzten Tag der gemeinsamen Reise erzählte Chindoy der Künstlerin von seiner Idee, eine indigene Universität aufzubauen, und bat Biemann um Unterstützung. Sie trug den Wunsch nach Zürich und kontaktierte Philip Ursprung, Professor für Kunst- und Architekturgeschichte an der ETH. So entstanden mehrere Studios, unter anderem bei der 2021 mit dem Pritzker-Preis ausgezeichneten Architektin Anne Lacaton. ETH-Student:innen reisten mit Lacaton und Biemann nach Kolumbien – nicht um konkrete Pläne, Visualisierungen oder Berechnungen für den Bau eines Campus zu erarbeiten; sie machten sich auf eine Reise, um den sozioökonomischen, politischen, kulturellen und territorialen Kontext der Inga zu erforschen, zu dokumentieren und zu verstehen.

Dabei sollten nicht nur die gelehrten Inhalte der Kultur und der Tradition der Inga entsprechen, sondern auch die Form der Vermittlung. Der Wald stand selbstverständlich im Zentrum, und die Inga stellten sich eine über das Territorium verteilte Hochschule vor. Die Student:innen entwickelten die Idee, dass eine solche «Pluriversität», wie Ursprung sie nennt, in Form von dezentralen Begegnungsorten organisiert werden könnte, die entlang eines Pfades verbunden sind. «Damit würde die Universität selbst zu einer wichtigen Ader, um durch das Territorium zu wandern und dieses lernend zu erfahren und zu schützen», sagt Ursprung.

Keine Romantisierung

Was motivierte den Architekturhistoriker, sich auf eine Gratwanderung zwischen indigenem und wissenschaftlich-akademischem Wissen einzulassen? «Der Amazonas ist im Rahmen der Diskussionen rund um das Anthropozän und die Klimakrise geopolitisch hochaktuell. Und niemand kennt dieses Territorium besser als die Indigenen selbst», sagt Ursprung. Auf die Gefahr angesprochen, dass die Pluriversität am Ende eher den Vorstellungen akademisch gebildeter Architekt:innen in Zürich entsprechen könnte als den Bedürfnissen der Inga, betont er, alle Initiativen gingen von den Inga aus. «Wir wollen miteinander und voneinander lernen.» Dabei seien Vertrauen, Kontinuität und Reziprozität wichtig. «Die Inga haben genug von Gastforschenden und NGOs, die auf Englisch über sie sprechen und nach einigen Tagen wieder weg sind.»

Acht Studierende der Inga waren im März 2022 für zwei Wochen in der Schweiz, zuerst im Rahmen einer Seminarwoche im Bergell, dann an der ETH in Zürich. Untergebracht waren sie in Student:innen-WGs, gesprochen wurde Spanisch. «Die jungen Inga hatten Kolumbien noch nie verlassen, aber sie sind gut ausgebildet, haben Smartphones und sind auf Whatsapp genauso schnell wie unsere Studierenden», sagt Ursprung. Er warnt deshalb auch vor Romantisierung und «regressiven Projektionen» einer vermeintlich besseren vorindustriellen Welt, wie sie bei Populist:innen, die so ihre reaktionären Ideen unterfütterten, auftauchten.

Ursprung war selbst noch nie im Territorium der Inga. Nächstes Jahr will er hinreisen, um die weitere Kooperation für die Pluriversität zu planen. Am meisten freut er sich auf das Wiedersehen mit Hernando Chindoy und auf dessen Freund:innen – und auf die Landschaft. Er hat sie nämlich schon gesehen, wenn auch nur im Geist. Bei einem Gespräch in Zürich wechselte Chindoy von Spanisch in seine lokale Sprache, das Inga-Kichwa, als er begann, sein Territorium zu beschreiben. «Ich habe zwar nichts mehr verstanden, aber plötzlich die Landschaft der Inga bildlich vor mir gesehen», erzählt Ursprung. «Der Klang der Sprache, der Rhythmus schien sich im Raum zu bewegen. Ich schaute Hernando Chindoy nicht an, sondern versuchte, mich ganz auf die Laute zu konzentrieren. Es war, als ob ich Pflanzen und Bäume sähe, einen Fluss, eine Hügelkette.» Später stellte sich heraus, dass seine imaginären Bilder ziemlich genau den Erzählungen des Inga-Anführers entsprochen hatten.

Vom 8. November bis zum 3. Dezember zeigt der Kunstraum Oxyd in Winterthur Ursula Biemanns Videoarbeit «Forest Mind» im Rahmen der Internationalen Kurzfilmtage Winterthur. Ein Buch der Künstlerin mit dem gleichen Titel ist 2022 bei Spector Books erschienen.

Die Recherche für diesen Text wurde unterstützt durch den Recherchierfonds des Schweizer Klubs für Wissenschaftsjournalismus (SKWJ).