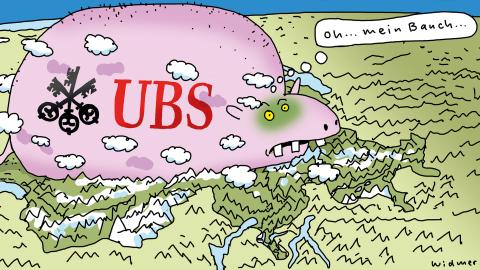

Monsterbank UBS: Ermottis grosse Träume vom Wachsen

Die UBS schafft Tatsachen und will so schnell wie möglich weiter expandieren. Die bürgerlichen Parteien, die nach dem Kollaps der Credit Suisse vor einem Jahr noch laut neue Regulierungen forderten, sind inzwischen leise geworden.

Ein grosser roter Kran überragt derzeit das denkmalgeschützte UBS-Gebäude am Zürcher Paradeplatz 6. Das Stararchitekturbüro Herzog & de Meuron (wer sonst?) hat hier einen grösseren Umbau geplant. Nur die Fassade bleibt bestehen, innen wird das Gebäude bis 2026 komplett neu gestaltet. Eine öffentliche Passage soll im Erdgeschoss künftig Verkaufsgeschäfte und gastronomische Angebote beherbergen. Ein bisschen so wie der ebenfalls denkmalgeschützte Hauptsitz der Credit Suisse (CS) nebenan, jener Bank also, die die UBS vor einem Jahr auf Wunsch der staatlichen Behörden per Notrecht übernommen hat.

Die beiden Geschäftshäuser sowie weitere Nachbargebäude, die per Passage mit ihnen verbunden sind, sollen zusammen künftig den «Finanzcampus» der UBS mit geschätzt 4000 Beschäftigten darstellen. Das Herz der neuen Schweizer Grossbank wird den Paradeplatz – das Zentrum des Schweizer Finanzplatzes – vollständig dominieren. Mehr Symbolik geht nicht.

US-Banken als Richtschnur

Ein Jahr nach der Übernahme der CS durch die UBS wird immer klarer: Hier hat nicht einfach eine Grossbank mit gütiger Staatshilfe eine andere geschluckt. Vielmehr wurde ein Prozess in Gang gesetzt, der eine neue Monsterbank entstehen lässt. Ihr Aktienkurs an der Schweizer Börse ist innert Jahresfrist um sechzig Prozent gestiegen. Grossaktionär:innen wie der norwegische Staatsfonds haben ihre Beteiligung erhöht.

Aushängeschild der neuen UBS-Expansionsstrategie ist CEO Sergio Ermotti. Der Tessiner hat die UBS bereits von 2011 bis 2020 geleitet und ist nach der CS-Übernahme vom Verwaltungsrat zurückgeholt worden. Ermotti sah diese Übernahme als grosse Chance, wie er kürzlich in einem Videopodcast dem Chef des norwegischen Staatsfonds, Nicolai Tangen, erzählte: Es brauche Krisen, um das Sinnvolle zu tun. «Bei den Banken kommen alle Übernahmen in Zeiten des Stresses, nicht in Friedenszeiten.»

Für Ermotti ist die Richtschnur für die UBS das, was die grossen US-Banken tun. Die US-Regierung habe nach der Finanzkrise von 2008 richtig gehandelt und den stärkeren Banken erlaubt, schwächere zu übernehmen und weiter zu wachsen. In Europa dagegen habe man viel getan, um den Banken das Wachstum zu vergällen. Der Begriff «Monsterbank» ist laut Ermotti eine Erfindung von Journalist:innen, die auf schnelle Klicks aus sind. Er sehe die UBS eher als «Iron Giant». Der gleichnamige Film von 1999 handelt von einem eisernen Giganten aus dem All, der eigentlich nur das Gute will, aber wegen seiner Grösse von der Regierung vernichtet wird.

Welche Ziele Ermotti in den nächsten Jahren anstrebt, hat er bei der Präsentation der Jahreszahlen vor einigen Wochen klargemacht. Die verwalteten Vermögen sollen von rund drei auf fünf Billionen US-Dollar steigen. Die Rendite auf das Eigenkapital soll zuerst auf fünfzehn und dann auf achtzehn Prozent hochgehen. Und um die Aktionär:innen bei Laune zu halten, soll die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr um 27 Prozent steigen. Zudem sollen noch dieses Jahr für eine Milliarde Franken Aktien zurückgekauft werden, was den Aktienpreis weiter nach oben treiben wird.

Gegen mehr Eigenkapital

Dabei war nach der CS-Pleite vor einem Jahr selbst bei bürgerlichen Politiker:innen schon fast ein Konsens vorhanden, dass es nun mehr Aufsicht brauche und die «Too big to fail»-Regeln angepasst werden müssten. Noch kann eine Grossbank wie die UBS nicht einfach Konkurs gehen; die volkswirtschaftlichen Verwerfungen wären zu gross. Doch das Parlament hat es bis jetzt verpasst, klare Kante zu zeigen. Vor zwei Wochen verschob eine Mehrheit gegen den Willen der Linken die Abstimmung über eine Motion, die den Bundesrat verpflichtet hätte, ein Gesetz gegen zu grosse Banken auszuarbeiten. Pikanterweise stammte diese Motion aus der Feder der SVP, jener Partei, die nun die Verschiebung beantragte. Es gelte, erst einen entsprechenden Bericht des Bundesrats abzuwarten, der nach Ostern erwartet werde, so das Argument. Vieles deutet darauf hin, dass zumindest ein Teil der Bürgerlichen auf Zeit spielt, um scharfe Regeln zu verhindern. «Offenbar hat die Bankenlobby gut gearbeitet und ihre Partei wieder im Griff», meinte denn auch SP-Nationalrat Cédric Wermuth. Dass die Parlamentarische Untersuchungskommission, die nach dem CS-Debakel eingesetzt wurde, ihre Erkenntnisse erst Ende Jahr veröffentlichen wird, trägt zusätzlich zur Verschleppung bei.

Ein politisches Instrument, um die Expansionsgelüste der UBS einzudämmen, wären höhere Eigenkapitalvorschriften. Vergangenes Jahr hatte der Nationalrat mit 92 zu 82 einer Motion von Prisca Birrer-Heimo (SP) zugestimmt, die ein ungewichtetes Eigenkapital von fünfzehn Prozent verlangt. Derzeit hält die Grossbank knapp fünf Prozent. Die Vorlage muss nun vom Ständerat behandelt werden. Was UBS-CEO Ermotti davon hält? «Es braucht nicht noch mehr teures Eigenkapital.» Das würde die gesamte Wirtschaft teuer zu stehen kommen, sagte er Ende Jahr der NZZ. Die CS-Krise sei nicht Folge von zu wenig Eigenkapital, sondern von Managementfehlern.

Auch sonst will Ermotti, dass sich der Staat, der die CS mit Notkrediten und Notrecht retten musste, wieder möglichst zurückhält. Insbesondere stösst sich der Tessiner an Forderungen, die Banken müssten bei ihren Investitionen viel stärker ökologische und soziale Kriterien berücksichtigen. «Wir sind nicht die Klimapolizei», soll er laut der Nachrichtenagentur Bloomberg vergangene Woche an einer Konferenz in Lugano gesagt haben.

Doch nicht nur in der Vermögensverwaltung, auch im vielgeschmähten Investmentbanking ist die UBS jetzt offenbar wieder auf Wachstumskurs. Ziel sei es, in den USA hinter den fünf grossen Investmentbanken die Nummer sechs zu werden, sagte Rob Karofsky gegenüber dem «Wall Street Journal». Karofsky ist Präsident des UBS-Investmentbanking und ein Rivale von Vermögensverwaltungschef Iqbal Khan, wenn es um die Frage geht, wer die Nachfolge von Ermotti übernimmt, der voraussichtlich Ende 2026 abtreten wird. Die UBS wolle zwar nicht die grossen fünf US-Investmentbanken schlagen, aber «best of the rest» werden.

Finma überfordert

Die Finanzmarktaufsicht Finma hat vergangene Woche ihren Jahresbericht veröffentlicht und dabei festgehalten, dass sie die UBS mit deren rund 110 000 Beschäftigten weltweit strenger kontrollieren wolle. Auf Anfrage der WOZ konkretisiert sie, dass dafür derzeit ein «Kernteam von 22 Personen» zuständig sei. Man habe aus den Erfahrungen mit der CS die Lehren gezogen. «Die Finma setzt das volle Spektrum an Aufsichtsinstrumenten weiterhin konsequent ein», steht in der Medienmitteilung.

Doch auch der Finma ist klar, dass sich eine Monsterbank wie die UBS mit den bestehenden Rahmenbedingungen nicht bändigen lässt. So fordert sie, dass die UBS verantwortliche Manager:innen benennen muss, die für bestimmte Geschäftsbereiche die Verantwortung haben. Und die Finma möchte die Kompetenz erlangen, Bussen zu verteilen, sowie die Möglichkeit, über ihre Aufsichtstätigkeit aktiver zu kommunizieren. Mit diesen Instrumenten kann die Finanzmarktaufsicht zwar etwas effektiver kontrollieren, doch das grundsätzliche Problem der für die Schweiz viel zu grossen Bank bleibt.

Ob es zu schärferen Eigenkapitalvorschriften kommt, muss die Politik entscheiden. Die Gefahr besteht, dass die UBS Tatsachen schafft, an denen kaum mehr zu rütteln ist. Als einzige Grossbank ist sie für den Schweizer Finanzplatz von zentraler Bedeutung. Das verhilft ihr zu mehr Macht über einen der wichtigsten Wirtschaftszweige des Landes – eine Macht, die sie auch in die Politik einfliessen lässt. Sergio Ermotti sagte es im Podcast mit Nicolai Tangen so: «Früher spielten wir in der Meisterschaft gegen die CS, jetzt spielen wir zusammen in der Nationalmannschaft.»