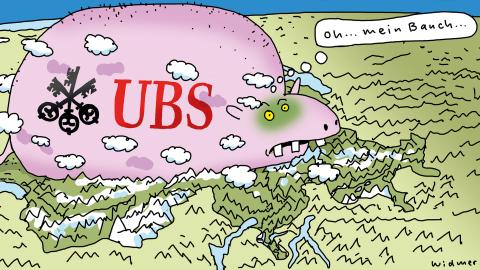

Die neue UBS: Ermottis Staatsbank

Nach den jüngsten Ankündigungen der UBS sowie der Publikation eines neuen Bankenberichts zeigt sich: Die Gefahr ist gross, dass nur die Linke liberale Grundsätze hochhält.

Die neue UBS, die CEO Sergio Ermotti letzte Woche gut gelaunt und braun gebrannt der Öffentlichkeit vorstellte, ist faktisch eine Staatsbank. Mit dem Unterschied, dass der Staat nur da sein soll, um der Bank notfalls mit Milliarden Franken zu Hilfe zu eilen. Zu Ermottis Entscheid, mit der Integration der Credit Suisse Schweiz noch grössere Risiken einzugehen, haben Staatsvertreter:innen nichts zu melden. Auch wird die Bevölkerung von den 29 Milliarden US-Dollar Buchgewinn, die die UBS mit der CS-Übernahme geschrieben hat, nichts erhalten.

Eine staatliche Vollkaskoversicherung für die UBS: KMUs können sich so was nur erträumen. Erstaunlich, dass das Ego von Ermotti, der den grossen, liberalen Unternehmer gibt, darunter nicht leidet.

Kritik kommt nach Ermottis Auftritt nicht nur von links: Auch der Berner Wirtschaftsprofessor Aymo Brunetti, so etwas wie die Inkarnation bürgerlicher Wirtschaftspolitik, mahnt, dass die UBS eine Staatsgarantie in Milliardenhöhe geniesse. Und das sei ein Problem. Selbst das durch Mäzen:innen subventionierte, rechtsliberale Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik hebt den Mahnfinger: Sein Mitarbeiter Adriel Jost fordert, die UBS müsse ein Eigenkapital von dreissig Prozent haben, um Verluste selber auffangen zu können.

Die UBS bringt Liberale in Bedrängnis. Denn sie enttarnt die Geschichte, wonach die Milliardengewinne der Konzerne auf deren geschäftlichem Geschick beruhten und sie darum der Gesellschaft nichts schuldig seien, als Schwindel. Staaten müssen Konzernen nicht nur Infrastruktur, Forschung, Handelsverträge, Rohstoffe oder Subventionen bereitstellen. Nein, die Steuerzahler:innen sollen auch mit Milliarden für deren Misswirtschaft haften.

Wie nach 2008?

Und trotzdem: Nach Ermottis Auftritt und einem von Finanzministerin Karin Keller-Sutter in Auftrag gegebenen umfangreichen Bankenbericht, der nur einen Tag darauf erschien, ist die Gefahr gestiegen, dass sich die Ereignisse nach der UBS-Rettung von 2008 wiederholen. Auch damals gaben sich zuerst alle empört. Zwar folgte die Schweiz den etwas verschärften internationalen Bankenregeln. Eine von SP und Grünen verlangte zweistellige Eigenkapitalquote sowie ein Boniverbot für Grossbanken wussten FDP, SVP und die damalige CVP (heute Die Mitte) jedoch zu verhindern. Als Ermotti 2017 – auch damals CEO der UBS – wegen angeblicher «Überregulierung» mit dem Wegzug der Bank drohte, reichten Parlamentarier aus FDP, SVP und der heutigen Mitte eine Salve an Vorstössen ein, um die Kompetenzen der Finanzmarktaufsicht (Finma) zu stutzen; SVP-Finanzminister Ueli Maurer mahnte vor schädlicher «Kontrollitis».

Die Folgen mangelnder Regulierung zeigten sich vergangenen März, als die CS mit öffentlichen Garantien und Krediten in der Höhe von 259 Milliarden Franken gerettet werden musste. Wieder gaben sich – ein halbes Jahr vor den Wahlen – alle empört. Gefordert sei nun eine strenge Hand. Ermotti müsse das Schweizer Geschäft der CS wieder abspalten, verlangte FDP-Präsident Thierry Burkart, um eine «XXL-Bank» zu verhindern. Das Gleiche forderte auch SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi. Doch als Ermotti letzten Donnerstag trotzdem die Integration der CS Schweiz verkündete, ertönte nur von SP und Grünen Kritik. Mitte, SVP und FDP reagierten mit Schulterzucken. Ermotti habe die Abspaltung geprüft, sagte Burkart in der NZZ. Man habe ihm das versichert. Doch die CS Schweiz sei dafür in einem zu schlechten Zustand.

Das Problem ist, dass es Keller-Sutter Ermotti überlassen hat, was er mit der CS Schweiz anstellen will. Trotz der Milliardenhilfe. Wie er vor den Medien offen zugab, hatte er für seinen Entscheid drei Kriterien im Kopf: das Wohl der Kund:innen, der Angestellten und der Aktionär:innen. Kein Kriterium war das Wohl der Allgemeinheit. Warum hätte er sich dieses Geschäft freiwillig entgehen lassen sollen? Wo er doch bereits ab 2016 mit der UBS die CS habe übernehmen wollen, wie Ermotti der «SonntagsZeitung» sagte. Die Risiken dem Staat, die Gewinne privat.

Das Problem der neuen XXL-Bank, deren Bilanz doppelt so hoch ist wie das Schweizer Bruttoinlandprodukt, liegt nicht nur darin, dass sie in der Not erneut gerettet werden müsste. Ihre Marktmacht könnte auch höhere Preise für die Kund:innen bedeuten. Und: Sie besitzt grosse politische Macht: Ermotti braucht die Möglichkeit des Wegzugs der UBS nicht mal zu erwähnen, um Steuerreformen oder neue Bankenregeln zu torpedieren.

Die Verteidigung der UBS

Die Verteidigung der UBS begann allerdings bereits am 19. März, als Keller-Sutter absurderweise behauptete, die Staatsrettung sei gar keine Staatsrettung («This ist not a bail-out»). Als Ermotti wenige Tage darauf erneut zum UBS-CEO ernannt wurde und damit provozierte, dass ihn das «Too big to fail»-Problem nicht kümmere, wurde er von bürgerlichen Politikern trotzdem freudig begrüsst. Wenige Tage später beauftragte Keller-Sutter HSG-Professor Manuel Ammann mit einem Gutachten zum CS-Schlamassel – jenen Ammann, der, wie die WOZ bekannt machte, sein Institut von der Credit Suisse sponsern lässt.

In jenen Tagen behaupteten FDP und SVP in der SRF-«Arena», dass der CS-Untergang nichts mit mangelndem Eigenkapital zu tun habe, da die Bank an einem Abfluss von Kund:innengeldern zugrunde gegangen sei – was schlicht Unsinn ist. Die US-Bankenspezialistin Anat Admati sagte es in der WOZ (Nr. 14/23) so: «Je mehr Eigenkapital eine Bank hat, desto weniger schnell verlieren ihre Kund:innen das Vertrauen in sie.» Einem SP-Vorstoss für mehr Eigenkapital stimmte im Parlament nebst den Grünen nur Die Mitte zu, deren Präsident Gerhard Pfister inzwischen offensiv dafür plädiert. Schliesslich haben die bürgerlichen Parteien wohl auch deshalb Ja zur Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) gesagt, um die heikle Bankendebatte auf nach den Wahlen zu vertagen.

Drei Wochen vor Ermottis letztwöchigem Auftritt gelang es der UBS auch noch, sich von den Milliardengarantien zu lösen. Damit die Bevölkerung ja nicht auf die Idee kommt, dass sie doch auch etwas zu Ermottis jüngsten Entscheiden zu sagen hätte.

Auch der ausführliche Bericht zur Bankenstabilität, der einen Tag nach Ermottis Auftritt publiziert wurde, scheut sich, neue Auflagen zu empfehlen. Die einzige wirkliche Massnahme, die gefordert wird, sind mehr Kompetenzen für die Finma. Zudem empfehlen die von Keller-Sutter eingesetzten Brancheninsider lediglich kosmetische Retuschen beim Krisenmanagement und der Transparenz. Ansonsten aber wollen sie den Banken zusätzliche Liquiditätshilfen durch die SNB verschaffen, wie das Karin Keller-Sutter diese Woche ohnehin angekündigt hat. Mehr Eigenkapital? Nicht nötig. Die Autor:innen glauben, dass man die CS – anders als Keller-Sutter, Nationalbank und Finma im März entschieden haben – auch hätte geordnet liquidieren können. Und so wäre es auch für die UBS möglich. Einen Beweis bleiben sie schuldig.

Wo sind die Ordoliberalen?

Auch an diesem Bericht haben die Banken mitgeschrieben. Die Hälfte der acht Mitglieder sitzen oder sassen bis vor kurzem in Leitungsfunktionen des Wirtschaftsverbands Economiesuisse, der Zürcher Kantonalbank, der Privatbank Pictet oder der UBS. Fragt sich, wer nebst den Fachexpertinnen und Lobbyisten die Interessen der Bevölkerung vertritt. Alarmierend ist: Die Empfehlungen sollen in einen Vorschlag zur Reform der Bankenregulierung einfliessen, den Keller-Sutter nächstes Jahr vorlegen will.

Nun geht die SP am Erscheinungstag dieser WOZ in die Offensive. In einem Forderungskatalog, der dieser Zeitung vorliegt, verlangt sie mindestens fünfzehn Prozent Eigenkapital bis zu einer Bilanzsumme von hundert Prozent des BIP. Für denjenigen Teil, der darüber liegt, gar dreissig Prozent. Weiter verlangt sie, dass systemrelevante Banken wie in Deutschland grundsätzlich keinen Eigenhandel mit Wertpapieren betreiben dürfen, mehr Liquidität halten müssen und ihre Gehälter gedeckelt werden. Auch will sie die Finma stärken, die etwa Bussen gegen fehlbare Banken oder Manager:innen verhängen soll. Falls die Parlamentsmehrheit dafür nicht Hand biete, werde die SP alle weiteren «möglichen Instrumente» prüfen. Kurz: Sie droht mit einer Volksinitiative.

Die Ironie: Es ist ausgerechnet die Linke, die die Bürgerlichen dazu aufrufen muss, gegenüber Ermottis neuer Monsterbank ein paar liberale Grundsätze durchzusetzen.