Brailleschrift: Sechs Punkte für barrierefreie Teilhabe

Ein 800-Seiten-Roman in Form von acht Din-A4-Ordnern: Warum die Brailleschrift trotz Siri und anderen technischen Errungenschaften auch heute noch unverzichtbar ist.

Im Büro von Brigitte Bächtold sitzen Schülerin und Lehrerin vis-à-vis. Vor ihnen liegt ein Gedicht von Heinz Erhardt, «Die Eule». «Komm mal hier zu mir», sagt Bächtold und tippt hörbar mit dem Zeigefinger auf eine Zeile im Text. Die Hand der Schülerin sucht die der Lehrerin. Sie war in der Zeile verrutscht und kann jetzt das Lesen wiederaufnehmen. E-i und i-e machen Frau Zaidi* noch Probleme. Ausserdem ist sie heute etwas nervös – normalerweise finden die Stunden ohne Beobachter statt. Bächtold beruhigt ihre Schülerin: «Das ist ganz normal, einfach weiter üben!» Von ihren Ohren baumeln lange silberne Ohrringe, die sich zwischen den Fingern anfühlen müssen wie ein glatter geflochtener Faden.

Menschen mit schlechter Prognose

Brigitte Bächtold arbeitet für den Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband (SBV) und bringt Menschen «mit einer schlechten Prognose» die Blindenschrift bei. Sie selbst bekam die Prognose mit zwölf. Seit sie sechzehn ist, ist sie vollständig blind. Bis heute weiss sie nicht, warum. Immer wieder hat sie nach dem Ursprung ihrer Krankheit gefragt und es irgendwann aufgegeben. «Ich kann mich ein Leben lang grämen, oder ich kann irgendwann sagen: ‹Okay, Scheisse, es ist so.›»

Wichtiger war ihr damals, «in der Spur zu bleiben» und eine Ausbildung anzufangen. Erst eine Handelsschule, dann Physiotherapeutin – das kam ihrem alten Wunsch Krankenschwester am nächsten. Dann ein schwerer Sturz, das Ende der Ausbildung zur Physiotherapeutin. Stattdessen eine Massageausbildung in Deutschland – anders als heute gab es damals in der Schweiz für Menschen mit Sehbehinderung keine adäquate Massageausbildung. Dann Mutter und «Mittagstischmama» für die Kinder von Freundinnen und Bekannten, als diese wieder in den Berufsalltag einstiegen. Als ihre Tochter zehn war, begann sie eine Ausbildung zur Blindenschriftlehrerin.

Für das Ende des Unterrichts holt Bächtold eine Perkins heraus: eine Schreibmaschine, mit der man in Braille schreiben kann. Mit ihr lassen sich die Punkte der Blindenschrift in das dafür gemachte Papier stanzen. Jeder Buchstabe besteht aus einer Kombination von sechs Punkten, angeordnet wie die sechs auf einem Würfel. Für jeden der Punkte gibt es eine Taste. Je nach Buchstaben drückt man mehrere davon gleichzeitig. Mit einer weiteren Taste kann man zurückspringen: Vertipper werden überschrieben – zweimal alle Tasten durchdrücken. Manche Buchstaben lassen sich aber auch retten. So wie in der «Schwarzschrift» aus dem P noch ein B werden kann, kann in der Brailleschrift aus einem C ein D werden, wenn man zurückspringt und den fünften Punkt ergänzt – die sechs Punkte sind durchnummeriert.

Frau Zaidi tippt:

⠺⠁⠇⠙⠎⠏⠁⠵⠊⠑⠗⠛⠁⠝⠛

«Waldspaziergang»

Während ihre Schülerin die Punkte ins Papier stanzt, folgt Bächtold der Maschine mit dem Finger und kontrolliert die Buchstaben. Sie ist zufrieden, trotz ein paar kleinen Tippfehlern. Bis nächste Woche soll Frau Zaidi zur Übung einen Brief an ihre ehemalige Sozialarbeiterin schreiben.

Früher hat Brigitte Bächtold selbst oft Briefe geschrieben, nach Schweden, England, viele nach Deutschland. «Eigentlich an Menschen aus der ganzen Welt.» Über ein Inserat kam der Kontakt zu einem blinden Musiker in Kenia zustande. «Wir konnten uns auf Blindenschrift schreiben.» Die anderen Briefe schrieb sie lange auf der «normalen» Schreibmaschine, auf der sie aus der Erinnerung heraus nahezu perfekt tippen konnte – «die Antworten musste ich mir eben vorlesen lassen».

Mit dem Wechsel zum Computer, mit einer anderen Tastatur und der Autokorrektur ändert sich das Schreiben: «Dann schreibst dus einfach, und dann kannst dus ja korrigieren.» Als «das mit den E-Mails» kam, führte sie einige der Brieffreundschaften digital weiter. Irgendwann verliefen auch sie im Sand.

Hören ist nicht gleich Lesen

Um die Punktschrift flüssig lesen zu können, brauchen Schüler:innen etwa zwei Jahre, regelmässiges Üben vorausgesetzt. «Manche lesen die ganze Woche nicht und dann vor dem Unterricht krampfhaft stundenlang», sagt Bächtold. Was aber wenig bringe – «besser zehn Minuten pro Tag». Jüngere Klient:innen seien weniger motiviert: «Viele sagen: Ich brauch die Schrift ja gar nicht. Ich mach alles mit Audio. Übers Handy – alles mit Sprachausgabe.»

Vom iPhone zum Beispiel kann man sich per Voiceover alles vorlesen lassen, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Eine Stimme liest dann in schwindelerregender Geschwindigkeit die Namen von Apps oder ganze E-Mails vor. Zwar lässt sich die Lesehilfe mit dem Finger steuern, oft brabbelt Siri aber drauflos und erklärt ungefragt, wie eine App bedient werden kann.

Doch Hören ist nicht gleich Lesen: Für Bächtold bleibt die Schrift auch mit den neuen technischen Möglichkeiten wichtig. Und man sollte sie möglichst früh lernen. «Wenn du eine schlechte Prognose hast, ergibt es Sinn, dass du sie schon lernst, bevor du ganz erblindet bist. Denn du hast dann noch genug andere Sachen zu lernen»: Computer, Sprachprogramme, Mobilitätstraining mit dem Blindenstock. «Oder du willst dann vielleicht einen Hund. Dann hast du sehr viel zu tun und bist froh, wenn du die Blindenschrift schon kannst.»

Eine schlechte Prognose kann beispielsweise Retinitis pigmentosa bedeuten, eine Gruppe von Netzhauterkrankungen, bei denen die lichtempfindlichen Netzhautzellen ihre Funktion verlieren, was zu einer schweren Sehbehinderung oder Erblindung führen kann. Andere verlieren ihre Sehkraft infolge von Unfall oder Krankheit, die wenigsten sind von Geburt an blind. Insgesamt rechnet der SBV mit 377 000 sehbehinderten Personen, was vier Prozent der Schweizer Bevölkerung entspricht. Von ihnen sind etwa 50 000 blind, was bedeutet, dass sie «in den meisten täglichen Situationen kein Sehpotenzial nutzen» können.

Die Reaktionen auf das Schwinden der Sehkraft fallen sehr unterschiedlich aus, weiss Bächtold: «Jüngere haben vor allem Angst um ihren Job oder dass sie nach dem Studium keinen bekommen. Ältere denken, sie können jetzt gar nichts mehr.» Für Bächtold geht ihre Arbeit über das Unterrichten der Blindenschrift hinaus. Ihr ist es wichtig, ihre Schüler:innen durch den Prozess des Erblindens zu begleiten, auch mal psychischen Beistand zu leisten. Viele von ihnen schätzten es, dass sie selbst mal in der gleichen Situation war. «Ich kann ihnen sagen: Hey, weisst du, wie oft meine Bücher in die Ecke geflogen sind? Wie oft ich frustriert war? Und plötzlich habe ich gemerkt: Das Lesen eröffnet mir eine neue Welt!»

Mittlerweile ist für sie das Lesen mit den Fingern zur Normalität geworden. «Ich merke höchstens, wenn ich mich mal geschnitten habe: Ah, ich kann heute gar nicht lesen.» Neben historischen Romanen liest sie schwedische Krimis wie die von Henning Mankell. Spannend darf es sein, blutrünstig muss es aber nicht zugehen. Mit den Fingern muss jeder Buchstabe einzeln erfasst werden, das bedeutet: «Du musst viel intensiver lesen, wo du mit den Augen etwas überfliegen kannst.»

Barrieren werden abgebaut

Die Bücher werden in blauen Kisten zu Bächtold an die Haustür geliefert. Für einen 800-Seiten-Roman kann man mit acht genauso dicken DIN-A4-Ordnern rechnen. Geliefert werden sie von der Schweizerischen Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte (SBS) in Zürich. Bächtold kann in einem Onlinekatalog schauen, was es dort Neues gibt, und auch Bücher in Auftrag geben, die dann in Braille gedruckt werden. Inzwischen sind Neuerscheinungen schnell verfügbar. «Früher kam etwas raus, und alle sprachen darüber und fragten: Hast dus gelesen? Dann kam es vielleicht zehn Jahre später in Brailleschrift raus.»

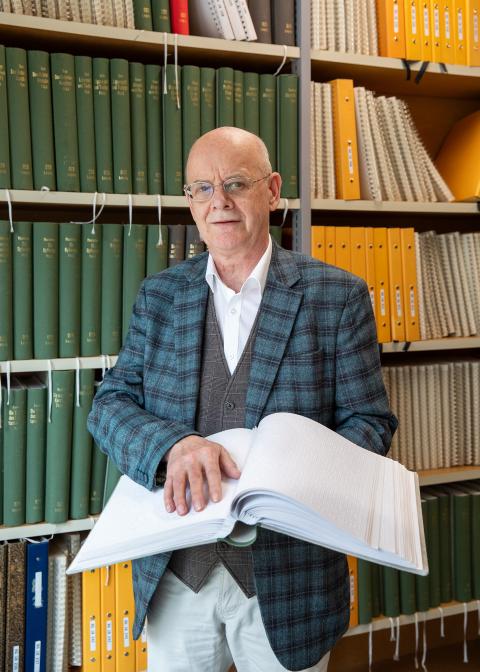

Heute läuft vieles digital und damit schneller. Bücher lassen sich als elektronische Ausgabe bei den Verlagen anfragen oder einscannen. Die Übertragung in Braille wird von verschiedenen Computerprogrammen unterstützt, wie René Moser erklärt. Er arbeitet seit 43 Jahren in der SBS, die auch Verlag und Versandhandel ist. Seit seiner Geburt fehlen ihm die Zapfenzellen, die für das Sehen in Farbe zuständig sind. «Für gut Sehende würde es einfach wie schlechte Auflösung wirken.» Er selbst hat nicht das Gefühl, dass er verschwommen sieht. Den neugierigen Augen hinter den Brillengläsern sieht man es nicht an. Auf dem Desktop seines Arbeitscomputers fehlen die Farben, die Symbole sind in etwa doppelt so gross wie sonst und an den Rändern etwas pixelig.

Laut Moser bauen die neuen technischen Möglichkeiten mehr Barrieren ab als auf. Auch wenn immer noch viele Websites nicht barrierefrei seien, mache der technische Fortschritt vieles möglich: Schuhe mit GPS, die per Vibration den Weg weisen; eine Kamera, die an der Brille befestigt werden kann, Texte vorliest und Gesichter erkennt; oder die App «Be My Eyes»: Da können sich Sehende freiwillig melden, um per Videoschalte Blinden und Sehbehinderten im Alltag zu helfen.

Für die Bibliothek seien die Bedürfnisse blinder Menschen am einfachsten zu erfüllen. «Sie haben einfach einen Sinn weniger», erklärt Moser. Für sie können Bücher über den Tastsinn oder als Hörbuch zugänglich gemacht werden. Bei den verschiedenen Sehbehinderungen gestaltet es sich aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnisse schwieriger. Auch hier hilft die Digitaltechnologie. Bei E-Books kann beispielsweise die Schriftgrösse und -farbe individuell eingestellt werden. Neben Büchern und Musiknoten in Braille verleiht die SBS auch Hörfilme, Spiele, Grossdruckbücher und E-Books. Hinzu kommt eine eigene Hörbuchproduktion. Die Qualität ist vergleichbar mit der auf dem Hörbuchmarkt, an den Mikrofonen im Haus sitzen professionelle Schauspieler oder Nachrichtensprecherinnen.

Sieben Kilo portofrei

Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war der Zugang zu Literatur für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen eine Wohlstandsfrage. Das änderte sich in der Schweiz ab 1903. «Da gab es in Zürich einen blinden Mann, dem war es wichtig, dass nicht nur er Zugang zu Büchern hat», erzählt René Moser von der Entstehung der Bibliothek: Theodor Staub gründete einen Verein, aus dem die Bibliothek entsprang, und setzte durch, dass der Bundesrat als erste Regierung der Welt den Beschluss fällte, dass Blindensendungen bis sieben Kilo von der Post portofrei befördert werden. Dieser Beschluss legte den Grundstein für die Versandbibliothek. Er gilt bis heute.

Die SBS ist auch eine öffentliche Akteurin: 2002 konnte sie erreichen, dass eine kurze, an ihren Sitz in Zürich grenzende Sackgasse in Louis-Braille-Strasse umbenannt wurde. Da sich die Bibliothek zu grossen Teilen über Spenden finanziert, ist die Öffentlichkeitsarbeit wichtig. Zwar bekommt sie heute auch öffentliche Gelder in Verbindung mit einem Leistungsauftrag, das war aber nicht von Anfang an so. Ausserdem wissen nicht alle, die davon Gebrauch machen könnten, vom Angebot der Bibliothek. Mit verschiedenen Aktionen versucht die SBS, diese zu erreichen: Neben Infomaterialien und einer ausführlichen Website werden auch Führungen angeboten. Mitgliedsberechtigt sind Menschen mit Sehbehinderungen und anderen Krankheiten oder Behinderungen, die das Lesen beeinträchtigen, wie zum Beispiel Diabetes, Multiple Sklerose oder Rheuma. Ausserdem haben Menschen Zugang zur Bibliothek, die in einer Einrichtung arbeiten, die blinde, seh- oder lesebehinderte Personen unterstützt. Neben der Ausleihe können auch Bücher in Brailleschrift gekauft werden – zum Preis eines gewöhnlichen Buchs, obwohl die Produktionskosten eines Werks in Brailleschrift deutlich höher sind.

Blindenschule als Novum

Die Brailleschrift wird nächstes Jahr 200 Jahre alt. Der 1809 geborene Franzose Louis Braille war fünf, als er durch einen Unfall in der Werkstatt seines Vaters erblindete. Seine Geschwister nahmen ihn trotzdem mit in den Schulunterricht, was damals eher unüblich war. «So gesehen war Louis Braille bald das erste Beispiel von dokumentierter inklusiver Beschulung», sagt Moser. Heute geht der Trend im Schulsystem seit längerem in Richtung Inklusion. Dass Blindenschulen – wie René Moser und Brigitte Bächtold sie besuchten – hierzulande komplett abgeschafft werden, glaubt er aber nicht.

1784 war die Gründung einer Blindenschule in Paris ein Novum. In dieser lernte der junge Louis Braille frühe Formen von Blindenschriften kennen, die den wissbegierigen Jungen jedoch nicht zufriedenstellten. Die Idee einer Punktschrift griff er vom französischen Hauptmann Charles Barbier auf. Dieser hatte eine «Nachtschrift» entwickelt, die es den napoleonischen Truppen erlauben sollte, Anweisungen bei Nacht mit den Fingern zu lesen, ohne sich mit einer Laterne zu verraten. Während Brailles Mitschüler:innen das Potenzial der neuen Schrift schnell erkannten, dauerte es, bis sie öffentlich Anerkennung fand. Auch weil der damalige Direktor der Blindenschule sie verbot – angeblich, weil sich Blinde in der Gesellschaft isolieren würden mit einer eigenen Schrift, die Sehende nicht lesen können. Tatsächlich ging es ihm wohl eher um die Durchsetzung seiner selbst entwickelten Blindenschrift.

Heute lassen sich die meisten Sprachen in die 64 Kombinationen der sechs Braillepunkte übersetzen. Für René Moser eine Erfolgsgeschichte: «Lesen ist barrierefreie Teilhabe. Lesen bildet, Lesen unterhält, Lesen entführt. Wer liest, hat einfach mehr vom Leben. Sobald man liest, gehört man dazu.»

Auch Brigitte Bächtold sieht in der Erfindung der Brailleschrift eine Revolution. Sie ermöglichte ihr die Ausbildung an der Handelsschule. Ihre Lehrbücher hat sie damals von der SBS in Braille übersetzen lassen und bekam so Zugang zu den Ausbildungsinhalten. Auch für andere technische Entwicklungen ist Bächtold dankbar. Das iPhone ist ihr ständiger Begleiter. Es leitet sie durch den Alltag und sagt ihr sogar, welche Farbe ihr Pullover hat.

Vieles sei sicher ein Segen, bringe Eigenständigkeit, sagt Bächtold. Andererseits erschweren die ständigen Updates, die oft mit Änderungen verbunden sind, das Erlernen von Routinen. Wo ein Knopf war, ist beim neuen Telefon ein Touchscreen. Die erlernten Wege, beispielsweise zum Kauf eines Tramtickets, greifen schnell nicht mehr.

Ähnlich ist es bei unvorhergesehenen Änderungen der alltäglichen Abläufe. Baustelle, Gleiswechsel, Schienenersatzverkehr: Fährt das Tram nicht weiter, eilen alle zum Ersatzbus. «Und ich steh da.» Früher wäre das nicht passiert. «Früher kamen die Leute auf mich zu: ‹Brauchen Sie Hilfe? Kann ich Sie irgendwohin mitnehmen?› Heute? Vergiss es! Du stehst da und hörst, wie alle aus dem Tram springen. Aber niemand fragt dich.» In einem solchen Moment hilft auch das Handy wenig. Denn: «Ich muss jetzt erst mal wissen: Wo bin ich hier? Und wo fährt das Tram Nummer vier?»

Soziale Kontakte statt Apps

Allgemein nehmen soziale Kontakte durch die digitalen Möglichkeiten ab. Wenn Bächtold mal ein Paket Reis nicht zuordnen kann (normalerweise sind ihre Lebensmittel in Braille beschriftet), nimm sie ihr Handy zu Hilfe. Inzwischen ist es eine künstliche Intelligenz, die Basmati- von Risottoreis unterscheidet. Vor ein paar Jahren hätte sie vielleicht noch die «Be My Eyes»-App verwendet und ein menschliches Augenpaar dazugeschaltet. Aber auch dann wäre es bei einem kurzen Gespräch mit dieser Person geblieben. «Es macht schon einen Unterschied, ob ich mal wieder ‹Be My Eyes› ausprobiere oder zu meiner Nachbarin gehe und sage: ‹Hey, kannst du mir sagen, welcher der Risottoreis ist?› Dann sagt sie vielleicht: ‹Ich hab gerade einen Kaffee rausgelassen, willst du auch einen?›»

Solche Alltagsbegegnungen sind in der Blindenbibliothek in Zürich nicht möglich: Die Versandbibliothek ist kein Ort zum Bleiben und Lesen. Die Bibliothek sei eher eine Art Magazin, meint René Moser, und aus diesem Grund fehlt ihr auch etwas Entscheidendes: «Grundsätzlich sind Bibliotheken ja Wissensorte, Austauschorte und Trefforte.» Bei blinden Menschen ist das natürlich nicht so einfach: «Es sind nicht alle sehr mobil.» Andernorts seien die Blindenbibliotheken aber in die öffentliche Stadtbibliothek integriert, beispielsweise in Graz.

Für Brigitte Bächtold ist der fehlende Austausch in der Bibliothek nicht das Problem. Allein die Fahrt dorthin ist mit viel Aufwand verbunden, auf den sie gerne verzichtet. Das Lesen ist für sie eher ein Ausweg aus der Hektik des Alltags: «Wenn ich nach einem Arbeitstag nach Hause komme, wo ich ganz viel mit den Leuten gesprochen habe, und im Tram dieses ‹bla bla, bla bla, bla bla›, alles ist laut, und mein Handy schwatzt und auch mein Compi – dann bin ich gerne zu Hause in der Stille und lese. Einfach lesen, für mich.»

Lesen wäre auch das Erste, was sie machen würde, wenn sie wieder sehen könnte. Und zwar in einer Buchhandlung: «Wenn ich als Blinde in der Öffentlichkeit lese, bin ich sofort im Mittelpunkt. Als Sehende könnte ich mich einfach in einen Buchladen oder eine Bibliothek verkrümeln. Ich könnte mir ein Buch schnappen und lesen, und niemand würde mich beachten – weil es normal ist, dass die Leute dort sitzen und lesen.»

* Frau Zaidi heisst in Wirklichkeit anders.

Die Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte veranstaltet am Samstag, 29. Juni, einen Tag der offenen Tür: www.sbs.ch/offenetuer.