Krieg im Sudan: «Wir wollen, dass die Welt die Wahrheit erfährt»

Geflüchtete Sudanes:innen berichten von Verbrechen an der Zivilbevölkerung und unterstützen damit die Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs.

Es war am Abend des 15. Juni, als bewaffnete Uniformierte Fatna Ibrahims Haus in der sudanesischen Stadt al-Faschir stürmten. Tränen fliessen über ihre Wangen, während die 32-Jährige davon erzählt. Mit ihrem Kopftuch wischt sie sie weg.

Die Mutter von fünf Kindern schlief in jener Nacht mit ihrem Sohn auf der Veranda. Es war heiss und windstill. Ihr Mann war unterwegs, er ist Lastwagenfahrer. Plötzlich standen bewaffnete Männer im Garten. Ibrahim ist sich sicher: Es waren Mitglieder der Miliz Rapid Support Forces (RSF). «Sie verlangten, dass wir ihnen unsere Telefone und Geld aushändigen», erzählt sie. Ihr sechzehnjähriger Sohn weigerte sich. Da rammten sie ihm ein Messer in den Bauch; Ibrahim warfen sie zu Boden. Sie zeigt ihren Hals – er ist voller Narben. Einer der Täter krallte seine Fingernägel in ihre Haut, während er sich an ihr verging. «Ich habe schier keine Luft mehr bekommen», sagt sie. Ihre Schultern beben.

Sechs Wochen nach dieser grausamen Nacht sitzt die Frau in einem Café in Ugandas Hauptstadt Kampala, um ihre Geschichte zu erzählen. Zu ihrem eigenen Schutz hat sie sich den falschen Namen Fatna Ibrahim ausgesucht. Zehn Tage haben sie und ihre Kinder gebraucht, um die 2000 Kilometer von Darfur bis hierher zurückzulegen. Sie gehören zu den wenigen Überlebenden, die es in den vergangenen Wochen aus dem umzingelten al-Faschir hinaus gesc hafft haben.

Leise Hoffnung

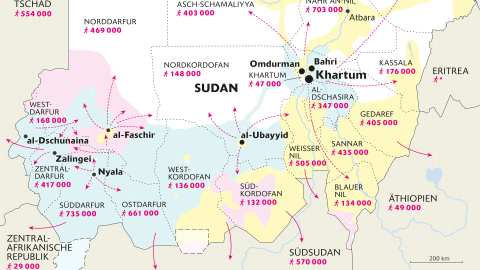

Vermittelt von den USA und mit der Schweiz und Saudi-Arabien als Gastgeber finden in Genf seit Mittwoch Gespräche statt – mit dem Ziel, den verheerenden Krieg zwischen Sudans nationalen Streitkräften (SAF) und den paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) zu beenden. Einen Krieg, der in bald siebzehn Monaten Zehntausende Tote gefordert hat; 11 Millionen Menschen wurden vertrieben, 26 Millionen sind von Hunger bedroht.

Neu ist an den laufenden Gesprächen über einen Waffenstillstand im Sudan, dass diesmal Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und die Afrikanische Union beobachtend anwesend sind. Die VAE, Ägypten und Saudi-Arabien sind indirekt in den Krieg involviert: Die Emirate sind Waffenlieferanten und wichtigste Geschäftspartner der RSF, Ägypten und Saudi-Arabien unterstützen die SAF. Bis zuletzt hatten die USA zudem auf die Teilnahme der sudanesischen Armee selbst gehofft – vergeblich. Auch ohne deren Teilnahme hat die für bis zu zehn Tage angesetzte Konferenz eine immens wichtige Aufgabe: die verheerende humanitäre Krise zu entschärfen. jik

Die Grossstadt wird von den paramilitärischen Truppen der RSF belagert, angeführt von ihrem Kommandanten Mohammed Hamdan Daglo, besser bekannt als Hemeti. Die RSF kämpfen seit April 2023 gegen die Streitkräfte der Regierung, die Sudanese Armed Forces (SAF), um die Herrschaft im Sudan. Der Krieg, der damals in der Hauptstadt Khartum begann, hat sich mittlerweile auf das gesamte Land ausgeweitet. In der Region Darfur haben die RSF am meisten Erfolge erzielt. Seit Mai versuchen sie, al-Faschir, die Provinzhauptstadt von Norddarfur, unter Kontrolle zu bringen.

Vom Stadtrand aus beschossen die RSF die Wohnviertel, auch jenes, wo Ibrahims Haus stand. Nur wenige Tage nach der Vergewaltigung traf eine Mörsergranate ihr Wohnzimmer: «Der Fernseher zerbarst in Tausende Teile», erzählt sie. Die Kinder seien bereits im Bett gewesen. «Niemand wurde verletzt.» Doch das Haus sei durch den Einschlag unbewohnbar geworden. «Von da an suchten wir Schutz in Schulen», sagt Fatna. «Doch auch die Schulen wurden bombardiert.»

Also floh Ibrahim mit ihren Kindern ins fünfzehn Kilometer entfernte Vertriebenenlager Zamzam. Von ihrem Mann hat sie nie mehr etwas gehört. Im Lager gibt es kaum Lebensmittel, weil die internationalen Hilfswerke schon seit Mai keinen Zugang mehr haben. Das Uno-Welternährungsprogramm schlägt wegen der Hungerkatastrophe in Zamzam Alarm. Rund eine halbe Million Menschen, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, schlafen dort unter freiem Himmel. «Es ist ein grausamer Ort», sagt Ibrahim. «Da verhungern Kinder – keinen Tag lang wollte ich bleiben.»

«Verfolgung im grossen Stil»

Die Uno-Sonderbeauftragte für Völkermordprävention, Alice Wairimu Nderitu, warnte in ihrer jüngsten Erklärung im Juni, es gebe «Anzeichen eines Genozids», den die arabischstämmige RSF-Miliz mutmasslich an der nichtarabischen Bevölkerung in Darfur begehe. Die internationale Gemeinschaft solle die Konfliktparteien dazu drängen, Verhandlungen aufzunehmen. Auf Initiative der USA begannen am Mittwoch in Genf erste Gespräche (vgl. «Leise Hoffnung»).

Auch der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag hat inzwischen Ermittlungen wegen Verdacht auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord eingeleitet. Anfang August wandte sich Chefankläger Karim Khan an den Uno-Sicherheitsrat in New York. «Wir hören viele glaubwürdige Berichte über Vergewaltigungen, Verbrechen gegen und an Kindern, Verfolgung im grossen Stil», sagte Khan über die Lage in Darfur.

Dabei hat der IStGH im Sudan gar kein Mandat. Das Land hat das Rom-Statut, die vertragliche Grundlage des Gerichtshofs, nie unterzeichnet. Dass dessen Handlungsmöglichkeiten beschränkt sind, zeigte sich bereits 2009, als er einen Haftbefehl gegen den amtierenden sudanesischen Präsidenten Umar al-Baschir ausstellte. Schon damals lautete die Anklage auf Völkermord. Baschir soll die Verfolgung der nichtarabischen Bevölkerung in der Region Darfur verantwortet haben; ausgeführt wurde sie von der Dschandschawid-Miliz, aus der sich später die RSF formierten. 2014 wurde die Anklage eingestellt, weil die Erfolgsaussichten als zu gering eingestuft wurden. Mehrere Staaten, die Baschir bereiste, hatten sich geweigert, die Auslieferung zu vollziehen. Vor fünf Jahren wurde Baschir von den Generälen der SAF gestürzt.

Auch bei den aktuellen Ermittlungen ist der IStGH auf Mithilfe angewiesen: «Wir appellieren an alle Opfergruppen, zivilgesellschaftlichen Organisationen, nationalen Behörden und internationalen Partner, die dazu in der Lage sind, mit meinem Büro Kontakt aufzunehmen», sagte Khan. Sie sollen helfen, «Beweise und Materialien zu den anhaltenden Gräueltaten bereitzustellen, die der Zivilbevölkerung in Darfur zugefügt werden».

Eine dieser Organisationen ist das Darfur-Netzwerk für Menschenrechte (DNHR) mit Sitz in Kampala. Direktor Mohammed Hassan ist eben aus Den Haag zurückgekehrt, wo er den Ermittler:innen eine Datenbank überreicht hat. Darin sind Namen von Opfern verzeichnet und Verbrechen an der Zivilbevölkerung aufgelistet. Die Datenbank enthält Informationen aus mehr als 7000 Interviews, die das Netzwerk mit Opfern geführt hat.

«Wir wollen, dass die Täter zur Verantwortung gezogen werden», erklärt Hassan. Er sitzt an seinem Schreibtisch in einem Bürogebäude in Kampala. In einem grossen Raum nebenan tippen Dutzende Mitarbeiter:innen Zeugenaussagen ab. Es zeige sich ein System, sagt Hassan. «Vor allem in Darfur, wo die arabische RSF-Miliz gegen alle anderen Ethnien vorgeht: Sie töten oder entführen die Männer und vergewaltigen die Frauen.»

Hassan kennt die RSF. Er selbst wurde in den 1990er Jahren in der Stadt Nyala in Darfur geboren. Als die Dschandschawid 2003 begannen, auf Befehl von Baschir die Dörfer der nichtarabischstämmigen Volksgruppen niederzubrennen, verlor er seine Eltern. Er wuchs in einem Vertriebenenlager auf. 2014 begann er damit, auf Facebook öffentlich Verbrechen zu dokumentierten. Dafür wurde er 2016 verhaftet. Als er wieder freikam, floh er nach Uganda, wo er 2017 das DNHR gründete. Seither führt er mithilfe internationaler Partner wie Amnesty International im Südsudan und Uganda Interviews mit Geflüchteten durch: «Wir wollen, dass die Welt die Wahrheit darüber erfährt, was in Darfur geschieht.»

Nirgendwo sicher

Mohammed Kabaya gehört der Bevölkerungsgruppe der Zaghawa an. Seine zwei Kinder und seine Frau seien bei einem Bombenanschlag auf ihr Dorf nördlich von al-Faschir am 25. Mai getötet worden, erzählt der 45-jährige Bauer. Er selbst habe nur überlebt, weil er am frühen Morgen aufs Feld gegangen sei, um die Ernte einzuholen. Zurück auf dem Markt erfuhr er vom Tod seiner Familie – und versuchte zu fliehen.

Doch auf dem Weg zum Vertriebenenlager wurde er von Angehörigen der RSF festgenommen und entführt. Die Milizionäre hätten ihn mit abwertenden Bezeichnungen für nichtarabischstämmige Leute beschimpft, erzählt Kabaya, und ihn wochenlang auf brutalste Art und Weise gefoltert. Davon zeugen die Wunden an einem Fuss, die ihn kaum laufen lassen. Davon zeugen die Narben auf seinem Rücken und die gebrochenen Rippen, die ihn bei jedem Atemzug sichtbar schmerzen. «Ich konnte zwar am Ende fliehen», stottert Kabaya unter Tränen, «doch sie haben nichts von meinem Leben übrig gelassen.» Heute hält auch er sich in Kampala auf.

Rund 1,7 Millionen Geflüchtete aus verschiedenen Ländern leben bereits in Uganda. Dazu kommen nun auch rund 37 500 Sudanes:innen, und jeden Tag werden es mehr. Viele von ihnen landen bei Adam Salih. Der Vorsitzende der sudanesischen Flüchtlingsgemeinde sitzt in einem Büro in der Altstadt. Hinter ihm hängt eine sudanesische Flagge. Im Vorzimmer sitzen Sudanes:innen. Salih hat viel zu tun. Derzeit beschäftigt er sich oft mit Geburtsurkunden. Frauen, die im Sudan vergewaltigt wurden, gebären nun ihre Babys in Uganda. Um eine Urkunde zu erhalten, müssten sie eigentlich einen Vater nennen können. «Ich regle das dann, indem ich den Behörden die Sachlage erkläre», sagt Salih.

Er ist selbst aus Darfur geflüchtet, lebt bereits seit 2011 in Uganda. Derzeit wachse ihm alles über den Kopf, weil so viele Geflüchtete neu in Uganda ankämen, sagt er. «Wir haben so viele Probleme», seufzt er. Opfer von Gewaltverbrechen, die medizinische Hilfe benötigten; Kinder, die nicht zur Schule gingen, weil sie schwer traumatisiert seien. Doch psychologische Hilfe sei zu teuer und deshalb unmöglich. Das grösste Problem, sagt Salih, sei aber die Sicherheit. «Die RSF haben ihre Leute nach Uganda entsandt, um uns zu bedrohen und mundtot zu machen.»

Ugandas Präsident Yoweri Museveni unterhält enge Beziehungen in den Sudan und steht den RSF nahe. Der sudanesische Expräsident Baschir war während seiner Amtszeit mehrfach zu Besuch in Uganda – auch als der internationale Strafgerichtshof schon einen Haftbefehl ausgestellt hatte. Nachdem Baschir 2019 gestürzt worden war, retteten sich seine Verwandten ins Nachbarland. Über Uganda werden auf dem Luftweg Waffenlieferungen aus Russland an die RSF abgewickelt. Auf dem Rückweg transportieren die Flugzeuge verletzte RSF-Kämpfer nach Uganda, wo sie behandelt werden. Ihr Kommandant Hemeti war in jüngster Zeit mehrfach bei Museveni zu Besuch.

Adam Salih zeigt auf sein Handy: «Ich werde in Whatsapp-Gruppen von RSF-Anhängern eingeschüchtert», sagt er. Deswegen zur Polizei zu gehen, traut er sich aber nicht: «Wer weiss, wer bei den Behörden mit den RSF verbandelt ist.» Die Angst ist berechtigt, das bestätigt Ugandas Ministerium für Geflüchtete. Die RSF seien mitunter der Grund, weshalb viele Sudanes:innen nicht in den offiziellen Lagern unterkommen wollten, denn dort sei die Miliz präsent. Auch Fatna Ibrahim hat seit ihrer Flucht schon Drohungen erhalten. Nachdem sie sich in Whatsapp-Gruppen mit Frauen über die gynäkologische Behandlung ihrer Verletzungen ausgetauscht habe, hätten sich Männer, vermutlich mit Verbindungen zu den RSF, bei ihr gemeldet. «Sie sagen, wir hätten das verdient», sagt Ibrahim. Sie bete dafür, dass die Täter bald vor Gericht kommen: «Ich bin bereit, gegen sie auszusagen.»