Krieg im Sudan: Hungern, wo die Waffen schweigen

Die grösste Flüchtlingskrise der Welt spielt sich derzeit im Sudan ab. Ganz im Süden des Landes, in den Nuba-Bergen, finden Hunderttausende Schutz – aber immer weniger zu essen. Die Region steht vor einer Hungersnot.

In der kargen Steppe des Sudan, dort, wo die Saharawüste auf die Ausläufer einer hügeligen Berglandschaft trifft, läuft an einem späten Abend im Mai ein Mann durch ein Lager aus Strohhütten und Zeltplanen. Hell reflektiert die noch warme rostrote Erde das fahle Licht des Mondes. Die Augen des Mannes sind rot, er wirkt erschöpft. «Bald müssen sie kommen», sagt er mit gedämpfter Stimme.

Schon am frühen Morgen des Vortags sind die zwei ältesten Söhne der Familie aufgebrochen, um sammeln zu gehen, was die Menschen in dieser Region weitab der urbanen Zentren kurz vor der Regenzeit noch ernährt. Zehn Stunden Fussmarsch hin und wieder zurück. «Wenn sie es heute nicht schaffen», sagt der Mann, «ist es bereits der zweite Tag ohne Essen.»

Plötzlich Zufluchtsort

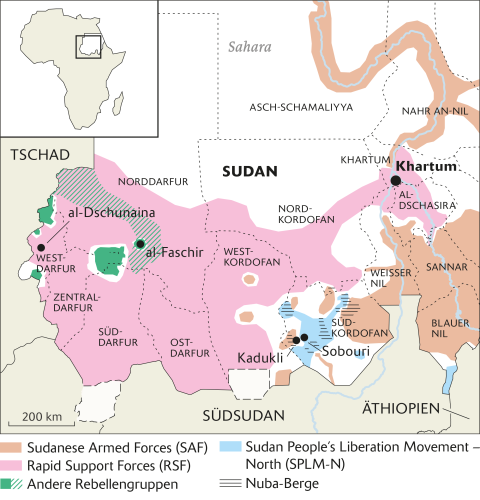

Adam Hasan, 61 Jahre alt, ist ein klein gewachsener, warmherziger Mann mit tiefen Falten im Gesicht. Erst wenige Wochen ist es her, seit er mit seiner zwölfköpfigen Familie aus der 700 Kilometer entfernten Hauptstadt Khartum hierhergeflohen ist, in die Nuba-Berge ganz im Süden des Landes. Genau wie er haben seit Kriegsbeginn vor vierzehn Monaten Hunderttausende hier Schutz gefunden, wo weder die offizielle sudanesische Armee (SAF) noch die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) regieren (vgl. «Zwischen den Fronten gefangen»). Stattdessen kontrolliert eine Fraktion der Sudanesischen Volksbefreiungsbewegung (SPLM-N) das Gebiet.

Seit den achtziger Jahren kämpfen die Rebellen für einen säkularen Sudan und gegen die Unterdrückung der nichtarabischen Bevölkerungsgruppen. Immer wieder flog die sudanesische Luftwaffe hier brutale Angriffe, nicht selten traf sie dabei Zivilist:innen. Jahrzehntelang galt die Region als eine der gefährlichsten des Landes – doch mit dem jüngsten Krieg wurden die Nuba-Berge zu einem der sichersten Zufluchtsorte.

Auch hier ist die humanitäre Lage jedoch dramatisch, wie überall in diesem von der internationalen Gemeinschaft weitgehend ignorierten Krieg. Noch vor wenigen Monaten seien es die für Folter, Vergewaltigungen und Massaker berüchtigten RSF-Kämpfer gewesen, die ihn nachts durch seine Träume gejagt hätten, sagt Hasan. Mittlerweile lasse ihn der Gedanke, seine Familie vielleicht bald nicht mehr ernähren zu können, nicht schlafen.

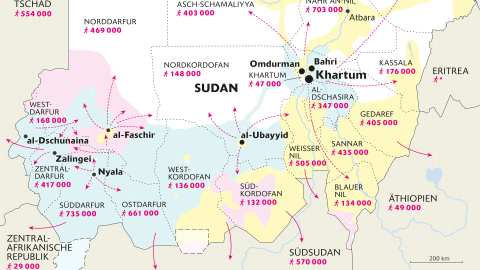

Zehntausende Todesopfer hat der Krieg im Sudan bereits gefordert, genaue Zahlen gibt es nicht. Es ist die weltweit grösste Flüchtlingskrise; annähernd elf Millionen Menschen sind gemäss Uno vor den Kämpfen geflohen, die meisten innerhalb des Landes. Und von allen Grausamkeiten ist der Hunger am Ende die wohl tödlichste: Etwa achtzehn Millionen Menschen leiden derzeit an Unterernährung.

Am Nachmittag, wenige Stunden bevor sich Adam Hasan auf die Suche nach seinen Söhnen macht, sitzt er im Flüchtlingslager Sobouri vor einer kleinen Strohhütte und erzählt vom Grauen des Kriegs. Trockene Hänge, auf denen nackte Felsen aus dem dürren Gras ragen, umgeben das Tal. Das Camp befindet sich etwas östlich von Kadukli, der Hauptstadt des Bundesstaats Südkordofan, es ist eines von drei grösseren Flüchtlingslagern in der Region. Die SPLM-N geht von 700 000 Geflüchteten aus, die seit Kriegsbeginn in den Nuba-Bergen angekommen seien; etwa 35 000 von ihnen wurden in Sobouri registriert. Viele stammen selbst aus der Gegend und sind einst in eine der grösseren Städte des Landes gezogen. So auch Hasan.

Bis heute kommen jeden Tag neue Flüchtende an, oft nach langen Strapazen. Die Nuba-Berge sind schwer zu erreichen. Hasan erzählt von der Flucht im November: wie er mit seiner Frau und den zehn Kindern auf der Ladefläche eines Lastwagens die Kriegsfronten überquerte, wie ihnen an einem RSF-Checkpoint in al-Ubajjid alle Wertsachen abgenommen wurden und die Milizen ihn stundenlang verhörten. Und wie sie Tage später, vollkommen erschöpft und nach stundenlangem Fussmarsch, schliesslich die Berge erreichten. Mit nichts als der Kleidung, die sie am Leib trugen.

Zuvor hatte die Familie in einem kleinen Vorort von Khartum gelebt, Adam Hasan arbeitete als Tagelöhner auf den Baustellen der Stadt. Als RSF-Kämpfer am 15. April 2023 in Khartum begannen, Stützpunkte des sudanesischen Militärs zu attackieren, mauerte der 61-Jährige gerade die Wand eines Wohnhauses. Innerhalb weniger Tage verwandelte sich Khartum in ein Schlachtfeld. Bald habe sich die Gewalt insbesondere gegen die nichtarabische Bevölkerung gerichtet, erzählt Hasan. Er habe gesehen, wie mehrere seiner Nachbarn aus ihren Häusern gezerrt und erschossen wurden. Andere seien im willkürlichen Kugelhagel in den Strassen gestorben.

Monatelang habe sich die Familie in ihrer kleinen Wohnung versteckt, das Haus nur für das Nötigste verlassen, sagt Hasan. Etwa um in einem der verlassenen, bereits geplünderten Lebensmittelläden nach Essbarem zu suchen. «Wir waren in unserem Viertel von den Kämpfen eingeschlossen», sagt er.

Schwindende Kräfte

Hasan, der auf einem kleinen Plastikhocker Platz genommen hat, blickt auf sein neues Leben mit der Ratlosigkeit eines Familienvaters, der gezwungen ist, sich mit seiner Situation abzufinden. Aus Stroh hat er eine Hütte für die älteren Kinder gebaut und eine für sich, seine Frau und die jüngsten Kinder. Sein Blick fällt auf den staubbedeckten Teppich, den die Familie vor der Behausung ausgerollt hat. Die beiden jüngsten Kinder, zwei und drei Jahre alt, spielen darauf. Neugierig blicken sie zu ihrem Vater und seinen Besuchern.

Manchmal, wenn die Kinder vor Hunger weinten, sagt Hasan, gebe er ihnen Wasser aus einem nahe gelegenen Brunnen. Aber das helfe nicht. Seit Wochen schaue er dabei zu, wie die Kraft immer mehr aus ihren Körpern weiche.

Laut der niederländischen Denkfabrik Clingendael, die sich seit Jahrzehnten mit der Situation im Sudan beschäftigt, sind in vielen Landesteilen bereits entscheidende Schwellen zur Hungersnot erreicht. Bis September könnten demnach knapp 2,5 Millionen Menschen vom Hungertod bedroht sein. Mitunter wird der Hunger in diesem Krieg auch gezielt als Waffe eingesetzt: Um den Gegner von Nachschub und Versorgung abzuschneiden, werden im ganzen Land Ernten verbrannt, Hilfskonvois blockiert, Saatgut geplündert. Wegen der Gewalt können Bäuer:innen nicht auf ihre Felder.

Verworrene Fronten

Hasan zeigt auf eine kleine Schale mit einer Handvoll Tamarindenblättern, daneben auf eine kleine, hölzerne Nuss. Es ist die Frucht der Doumpalme, die im Sudan vor allem im Gebiet des Weissen Nils gedeiht; dort, wo sonst kaum etwas wächst. Vorsichtig klopft er mit einem Stein auf die Schale und beginnt, daran zu nagen. Manchmal, wenn sie genug eingesammelt hätten, würden sie aus den Blättern eine bittere, säuerliche Suppe kochen, sagt Hasan. Und manchmal verarbeiteten sie die Palmnüsse zu einem Brei. «Seit zwei Monaten geht das so», sagt er.

Alle zwei Tage verlassen Adam Hasan und seine Kinder das Lager, um in sengender Hitze durch die ausgedörrte Landschaft zu streifen und zu suchen, was die Natur in den letzten Wochen vor der Regenzeit noch zu bieten hat. Doch die Erträge würden von Woche zu Woche geringer, die Wege immer weiter, der Hunger immer grösser. Es ist Monate her, seit letztmals Hilfe von aussen kam.

Isoliert und unterversorgt

Eine halbe Stunde Autofahrt vom Flüchtlingslager entfernt sitzt am selben Nachmittag in einem kleinen Betonbau mit bröckelndem Verputz der Ernährungsspezialist Faudaf Tutu Kuku. Er ist vierzig Jahre alt, ein grosser, hagerer Mann. 2005 wurde er vom Internationalen Roten Kreuz in der Behandlung von Unterernährung ausgebildet.

Das Gesundheitszentrum ist die einzige medizinische Einrichtung in diesem Teil der Berge. Es gibt hier keine Ärzt:innen, lediglich eine Krankenschwester, einen Pfleger – und Kuku, den Ernährungsberater. Auf einem kleinen, zerknitterten Zettel hat er das Ausmass der Hungerkrise fein säuberlich notiert. Die Unterernährung sei unter Kindern im Vergleich zum Vorjahr auf fast das Dreifache angestiegen, erklärt er. Fast 600 Fälle hätten er und seine Kolleg:innen in den letzten zwei Monaten registriert, knapp 100 davon kritische. 50 Kinder seien bereits gestorben. Alle unter fünf Jahre alt. Erst gestern sei ein Neugeborenes aus einem benachbarten Dorf begraben worden.

Die Regenzeit, die üblicherweise bis Oktober dauert, steht kurz bevor. Die Wochen und Monate davor, in denen die Bäuer:innen neues Saatgut aussäen, sind jeweils die schwierigsten des Jahres. Normalerweise greifen die Menschen auf die Vorräte aus dem Vorjahr zurück. In diesem Jahr seien diese aber fast überall bereits aufgebraucht, sagt Kuku. Unterdurchschnittliche Regenmengen im Vorjahr sowie eine Heuschreckenplage hätten zu schwachen Ernten geführt – die aufgrund der vielen angekommenen Geflüchteten noch viel mehr Menschen ernähren müssten als sonst. Eine toxische Mischung, sagt Kuku. Weite Teile der Ackerflächen hätten aufgrund des Kriegs im letzten Jahr nicht bestellt werden können, weshalb sich der Preis für Sorghum, die hier kultivierte Hirsepflanze, in den letzten Monaten fast verdoppelt habe. Nun ernährten sich die Menschen vor allem von Blättern und Palmfrüchten, «aber die haben keinen Nährwert», sagt Kuku.

Moratorium für Asylgesuche

In der Schweiz erhalten Geflüchtete aus dem Sudan derzeit weder Asyl noch eine vorläufige Aufnahme: Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat ein Moratorium erlassen, also einen Stopp der Asylentscheide. Ein solches werde verfügt, «wenn in einem Herkunftsstaat die Situation äusserst volatil und der weitere Verlauf eines Konfliktes nicht absehbar ist», schreibt die Behörde auf Anfrage. Gemäss dem SEM sind von Januar bis Ende März dieses Jahres 34 Gesuche von Sudanes:innen eingegangen, insgesamt hätten sich Ende März 150 Personen im Asylprozess befunden. Wie viele von ihnen vom Moratorium betroffen sind, lasse sich allerdings nicht sagen, weil darunter auch «Dublin-Fälle» seien, also Personen, die die Schweiz in Richtung eines anderen Schengen-Landes verlassen müssen.

Das Moratorium für Asylgesuche schafft für die Geflüchteten eine grosse Unsicherheit: Zwar werden sie nach ihrer Anhörung auf die Kantone verteilt, müssen aber jederzeit damit rechnen, dass sich ihr Status verschlechtert, sie gar ausgeschafft werden könnten. Auch der Familiennachzug ist für Sudanes:innen deutlich schwerer geworden. Seit letztem Sommer hat die Schweizer Botschaft in der sudanesischen Hauptstadt geschlossen; wer entsprechende Papiere braucht, muss sich seither auf den Weg nach Nairobi begeben, der fast 2000 Kilometer entfernten kenianischen Hauptstadt.

Der Ernährungsspezialist weiss, dass sich Hungersnöte meist schleichend entwickeln und irgendwann nicht mehr aufzuhalten sind. Er ist machtlos. Vor einem Monat ist in seiner Klinik die Fertignahrung für Kinder ausgegangen. Nicht einmal mehr Elektrolytlösungen gegen den Durchfall könne er mittlerweile ausgeben. Für jene, die die knapp fünf Dollar für den Transport ins nächste grössere Krankenhaus in knapp sechs Autostunden Entfernung nicht bezahlen könnten, bestehe deshalb nur noch wenig Hoffnung.

So etwas habe er in seinen zwanzig Jahren in der Klinik noch nie erlebt, sagt Kuku. Er hat aufgehört, neue Patient:innen aufzunehmen. «Wir können nichts tun», sagt er.

Die Lage ist auch deshalb so kritisch, weil die Nuba-Berge nach jahrzehntelangen Spannungen und kriegerischen Konflikten bis heute weitgehend isoliert sind. Es gibt kaum Strom, kein Telefonnetz und nur zwei grössere Spitäler für die aktuell schätzungsweise 2,2 Millionen Bewohner:innen der Region – die Geflüchteten mitgezählt. Viele der wichtigsten Lebensadern sind durch die Kämpfe zwischen SAF und RSF blockiert, und während der Regenzeit drohen auch die wenigen verfügbaren Strassen unpassierbar zu werden. Hilfe kann, wenn überhaupt, bloss aus dem benachbarten Südsudan in die Berge gelangen – wobei die Zufahrtstrasse seit dem jahrzehntelangen Konflikt nie offiziell für minenfrei erklärt wurde. Zudem verweigert Sudans bis heute international anerkannte Regierung von Militärgeneral Abdel Fattah al-Burhan Hilfslieferungen unter Verweis auf ihre Souveränität. Die Grenze aus dem Südsudan kann daher nur inoffiziell überquert werden. So wagen sich viele Hilfsorganisationen und auch die Uno bis heute nicht in das Gebiet.

Der Konflikt in den Bergen begann in den achtziger Jahren, als zwischen dem christlich geprägten Süden und dem muslimischen Norden des damals grössten afrikanischen Landes der zweite sudanesische Bürgerkrieg entbrannte. Zwischen jenen, die sich bis heute als Araber:innen bezeichnen, und jenen, die sich als Afrikaner:innen sehen. Adam Hasan floh als Jugendlicher aus den Bergen nach Khartum. Er, der die Schule nur bis zur dritten Klasse besucht hatte, wollte dem Krieg und der Abgeschiedenheit entfliehen, seinen Kindern ein besseres Leben und den Besuch einer Schule ermöglichen. Als Angehöriger der Nuba-Minderheit habe er in Khartum aber nie wirklich dazugehört, sagt Hasan; der ersehnte Wohlstand und die Bildung seien letztlich der arabischen Mehrheit vorbehalten gewesen.

2005 endete der Bürgerkrieg, der fast eine Million Menschen das Leben gekostet hatte, mit einem Friedensabkommen, das dem südlichen Landesteil ein Unabhängigkeitsreferendum zugestand. Doch während sich der Südsudan 2011 vom Sudan abspaltete, blieb den Nuba-Bergen ein entsprechendes Referendum vorenthalten. Der Konflikt flammte erneut auf.

Erst mit der Absetzung von Langzeitherrscher Umar al-Baschir im Jahr 2019 keimte auch hier wieder Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden auf. Aber nur für kurze Zeit: Die Generäle an der Machtspitze sabotierten den versprochenen Übergang zu einer zivilen Regierung, es folgten weitere Putschs – und der grosse Kriegsausbruch im vergangenen Jahr.

Verhandlungen ohne Vertrauen

Auf einer kleinen Anhöhe, nur wenige Kilometer vom Sobouri-Camp entfernt, kauert im Schatten eines kleinen Unterstandes eine Gruppe Kämpfer in zerschlissenen Uniformen. Hier, wo die Nuba-Berge beginnen, haben sich die Rebellen der SPLM-N eingegraben. Es ist die letzte Verteidigungslinie vor der Kampfzone; erst vor ein paar Wochen hat die SAF in der Umgebung die Siedlungen von Zivilist:innen bombardiert.

«Wir haben alles unter Kontrolle», sagt Rebellenkommandant Daoud Chamis, ein kleiner, kräftiger Mann mit Schnauz und breiten Schultern. Schnellen Schrittes führt er über schroffe Felsbrocken hinunter in die Weite der Steppe. Chamis ist 54 Jahre alt, trägt einen hellen Tarnanzug und Turnschuhe. Er zeigt aufs Buschland, wo in vielleicht zwei Kilometern Entfernung ein paar Häuser zu erkennen sind. «Dort ist die sudanesische Armee», sagt er.

Ebenfalls nur wenige Kilometer entfernt liegt Kadukli, die Hauptstadt Südkordofans. Im vergangenen Jahr ist die Kleinstadt, die im Konflikt nach 2011 von der SAF eingenommen worden war, zu einer Art Symbol für den Konflikt zwischen Regierung und Rebellen geworden. Nach Kriegsausbruch verhielt sich die SPLM-N zunächst neutral, doch begann sie bald, die Schwäche der Gegner, die an anderen Fronten blockiert waren, auszunutzen: Zuerst vertrieben die Rebellen die RSF aus der Gegend, dann eroberten sie einzelne Aussenposten der SAF um Kadukli. Nun belagern sie seit Monaten die verbliebenen Armee-Einheiten in der Stadt.

Inmitten einer kleinen Siedlung im Flachland bleibt Chamis vor einem schwarzen, verrussten Loch im Boden stehen. Es stammt vom Geschoss eines russischen Antonow-Bombers der Regierung. «Schau», sagt der Kommandant, «sie kennen unsere Stellungen und zielen trotzdem auf Zivilisten.» Es ist nicht der erste Krieg für Chamis, er hat bereits an vorderster Front gekämpft, auch in Kadukli. Beobachter:innen sprachen damals von Massakern und Vertreibungen durch die sudanesische Armee, die sich vor allem gegen die christliche Minderheit richteten.

Jahrelang nahmen sich Armee und Rebellen gegenseitig Gebiete ab. Die Armee hatte die Lufthoheit, doch die lokalen Milizen kannten das bergige Gelände. Als die Kämpfe im letzten Jahr erneut begannen, hätten sie Dutzende Panzer und andere Armeefahrzeuge erbeutet, erzählt Chamis. Und auch das Gebiet, auf dem heute das Flüchtlingslager Sobouri liegt, sei bis vor kurzem von der Armee kontrolliert worden.

Mittlerweile schweigen die Waffen jedoch weitestgehend. Die Rebellen verhandeln mit der Regierung über eine friedliche Lösung des Konflikts und über Möglichkeiten, Hilfsgüter auf beide Seiten der Frontlinien zu bringen. Die Gespräche gehen nur schleppend voran, nach all den kriegerischen Jahren traut man einander kaum.

Seit Monaten weitet sich der Krieg im Sudan aus. Auf beiden Seiten formieren sich kleine Milizen, Bürgerwehren und Söldnertruppen, die ihre ganz eigenen Ziele verfolgen. Der Spielraum für eine politische Lösung wird immer enger, und längst verläuft der Konflikt auch wieder entlang ethnischer Trennlinien.

Gleichzeitig wissen die Rebellen der SPLM-N: Jede Entspannung zwischen den beiden Hauptkonfliktparteien könnte einer von ihnen neuen Spielraum schaffen, sich erneut den Nuba-Bergen zuzuwenden. Die Region verfügt über die vielleicht grössten Goldvorkommen des Landes. Gold, seit langem eines der wichtigsten Exportgüter des Landes, ist eine der Triebfedern des sudanesischen Konflikts (siehe WOZ Nr. 49/21).

Die karge Ausbeute des Tages

Spätabends, kurz bevor das allerletzte Tageslicht verschwunden ist, biegt Adam Hasan im Flüchtlingscamp auf eine sandige Piste ab, die in die ausgetrocknete Landschaft hinausführt. Er geht an leer geernteten Sauerampfersträuchern und an Frauen in bunter Kleidung vorbei, die schwere Wasserkübel auf dem Kopf tragen. Dann, endlich, erblickt er seine zwei ältesten Söhne.

Der grössere, der zwölfjährige Ahmed, trägt einen kleinen Sack über der Schulter, darin die Ausbeute des heutigen Tages: Tamarindenblätter und Doumpalmenfrüchte. Der Junge bleibt stumm und presst seine Lippen aufeinander, als der Vater ihn und seinen Bruder begrüsst. Zehn Stunden sind sie an diesem Tag gelaufen. Die Erschöpfung steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Zurück bei der Hütte entfacht ihre Mutter ein kleines Feuer, dann sortiert sie die karge Ausbeute und setzt Wasser auf.

Es ist das erste Mal, dass Adam Hasan an diesem Tag lächelt. Sobald die Regenzeit vorüber sei, wolle er hier, in den Nuba-Bergen, eine kleine Farm aufbauen und etwas Landwirtschaft betreiben, erzählt er jetzt. An eine Rückkehr nach Khartum denke er nicht. Er ist überzeugt, dass es hier in Zukunft besser wird. Und den Hunger werde er zusammen mit seiner Familie auch noch überstehen, sagt er.

Unterstützt wurde die WOZ bei dieser Recherche unter anderem von Cap Anamur. Die humanitäre Hilfsorganisation betreibt seit den 1990er Jahren eines der wenigen Spitäler in der Region.

Anhaltender Krieg: Zwischen den Fronten gefangen

Der anhaltende Krieg im Sudan geht zurück auf einen Machtkonflikt zwischen Abdel Fattah al-Burhan, dem General der offiziellen sudanesischen Armee (SAF), und Mohammed Hamdan Daglo («Hemeti»), dem Chef der paramilitärischen Miliz Rapid Support Forces (RSF), der im April 2023 eskalierte. Beide waren innerhalb des Machtapparats von Diktator Umar al-Baschir aufgestiegen und verschleppten nach dessen Absetzung 2019 den Übergang zu einer zivilen Regierung.

Knapp vierzehn Monate nach Kriegsausbruch kontrollieren die RSF und ihre Verbündeten weite Gebiete westlich des Nils, darunter grosse Teile der fünf Bundesstaaten in der Region Darfur. Die SAF hält vor allem den Osten des Landes. Der Konflikt wird auch durch grosse Unterstützung aus dem Ausland beeinflusst: So erhält die Armee mutmasslich Waffenhilfe aus Ägypten und dem Iran. Die Milizen wiederum können auf die Unterstützung der Vereinigten Arabischen Emirate, Libyens, Äthiopiens und auch des russischen Afrikanski Korpus, der früheren Wagner-Gruppe, zählen. Längst sind auch weitere Rebellengruppen, Milizen und ausländische Söldner an den Kämpfen beteiligt. Allen Seiten werden teilweise schwere Menschenrechtsverletzungen an der Zivilbevölkerung vorgeworfen.

Am dramatischsten ist die Lage derzeit in al-Faschir, einer Stadt in der Region Darfur, die seit Monaten von den RSF belagert wird. Bereits 2003 ist es in Darfur zu einem Völkermord an der nichtarabischen Bevölkerung gekommen: begangen von der berüchtigten Reitermiliz der Dschandschawid, aus der Diktator Baschir später die heutigen RSF formte. Die Uno befürchtet, dass sich die Gräueltaten von damals wiederholen könnten, sollte al-Faschir, wo zurzeit gemäss BBC-Angaben über eine Million Menschen zwischen den Fronten gefangen sind, in die Hände der RSF fallen. Als diese im vergangenen Jahr die knapp 300 Kilometer westlich gelegene Stadt al-Dschunaina einnahmen, massakrierten sie die Angehörigen der Masalit, einer nichtarabischen Minderheit. Die Uno ging damals von 10 000 bis 15 000 Todesopfern aus.