Krieg im Sudan: Gefangen zwischen den Generälen

Von der Revolution in den Abgrund: Vor bald einem Jahr haben die Militaristen den Sudan in die nächste Katastrophe gestürzt und in zwei Teile gespalten. Stimmen von beiden Seiten der Frontlinien.

Seine Stimme klingt müde. Ischak Abdullah meldet sich am frühen Morgen über Whatsapp aus dem Büro einer NGO in der Stadt Atbara, knapp 300 Kilometer nordöstlich der sudanesischen Hauptstadt Khartum. «Wir müssen uns beeilen», sagt er gleich zu Beginn des Gesprächs, man wisse ja nie, wie lange die Verbindung halte. Abdullah wählt seine Worte mit Bedacht, während er vom Grauen in seiner Heimat berichtet.

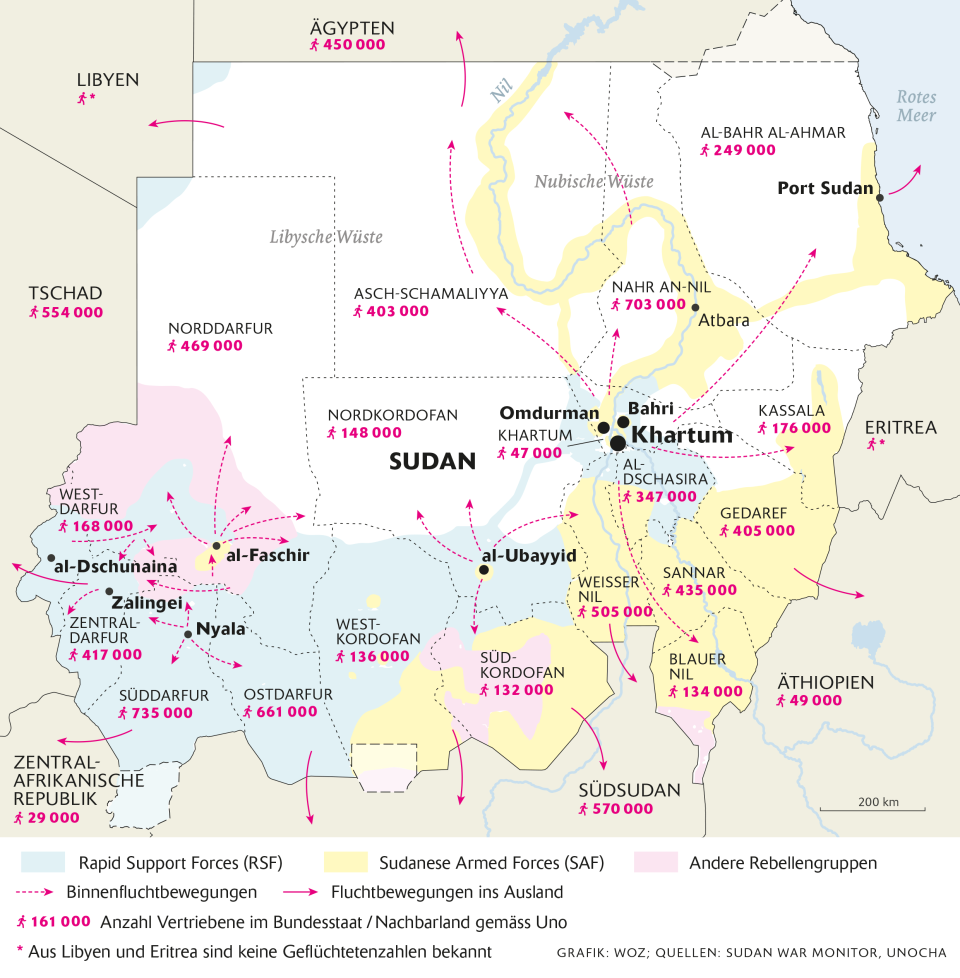

Seit fast einem Jahr ringen die Streitkräfte der regulären Armee (SAF) und die paramilitärischen Milizen der Rapid Support Forces (RSF) in einem blutigen Krieg um die Vorherrschaft im Sudan. Zehntausende Menschen sind bereits ums Leben gekommen, genaue Zahlen gibt es keine. Die Uno spricht von der grössten Flüchtlingskrise der Welt: Mehr als acht Millionen Menschen sind vor den Kämpfen geflohen. Fast achtzehn Millionen, mehr als ein Drittel der Bevölkerung, sind derzeit von Hunger bedroht.

Und dennoch: Auf der grossen Weltbühne scheint der Sudan nahezu vergessen, ignoriert von der internationalen Diplomatie, die vor allem mit den Kriegen in Gaza und der Ukraine beschäftigt ist. Die mediale Aufmerksamkeit ist ebenfalls tief, auch weil es kaum Zugang zu den umkämpften Gebieten gibt. Seit Monaten sind weite Teile des Sudan, darunter Khartum, von Telefon- und Internetverbindungen abgeschnitten. Immer wieder hat die WOZ in den vergangenen Wochen mit Menschen in den Kriegsgebieten gesprochen. Mal half dabei eine Internetverbindung über Starlink-Satelliten, mal vergingen Tage zwischen einzelnen Sprachnachrichten. Andere Gespräche wiederum brachen abrupt ab und sind bis heute verstummt.

Atbara: Angst vor den RSF

Der Krieg sei unerwartet gekommen, sagt Ischak Abdullah, der eigentlich anders heisst. Als am 15. April 2023 Kampfjets über die Drillingsstädte Khartum, Omdurman und Bahri donnern und Gewehrschüsse durch die Strassen hallen, arbeitet der 23-Jährige gerade an seiner Zukunft. Er studiert Maschinenbau an der Universität von Khartum, steht kurz vor seiner Bachelorarbeit. Er will einen Master in Sozialer Arbeit machen, um sich ganz seinem sozialen Engagement widmen zu können.

Doch Khartum, einst bekannt für seine unzähligen kleinen Teehäuser, verwandelt sich innerhalb weniger Tage in ein Schlachtfeld. Ganze Strassenzüge werden verwüstet, Hunderte Menschen sterben allein in den ersten Tagen. Statt im Hörsaal verbringt Abdullah seine Tage nun zu Hause bei seiner Familie. Daneben betreut er Waisenkinder in einem Heim, hilft Flüchtenden auf dem Weg aus der Stadt, gerät mehrmals zwischen die Fronten und überlebt nur knapp. Zweieinhalb Monate harrt er aus, dann verlässt auch er die Stadt.

Fluchtbewegungen im Sudan

Bis heute verstehe er nicht, wie es so weit habe kommen können, sagt Abdullah – wo doch mit der sudanesischen Revolution vor fast fünf Jahren eigentlich alles so hoffnungsvoll angefangen habe. Hunderttausende gingen damals gegen den Langzeitdiktator Umar al-Baschir auf die Strasse. Abdullah trug Wasser und Erste-Hilfe-Kästen durch die Menge, versorgte Verletzte – über Wochen hinweg, nicht selten unter Lebensgefahr. Als die Generäle im April 2019 dem Druck der Strasse nachgaben und Baschir nach dreissig Jahren Herrschaft absetzten, sei das eine unglaubliche Erleichterung gewesen, sagt Abdullah. Man habe hoffen dürfen, dass ein Wandel im Sudan möglich sei und dass Widerstand und kollektives Handeln wirklich etwas bewirken könnten.

Die Freude währte nur kurz. Nun waren es die Armee und deren Chef Abdel Fattah al-Burhan sowie der RSF-Führer Mohammed Hamdan Daglo, auch Hemeti genannt, die die Machtübergabe an eine zivile Regierung verschleppten. Stattdessen folgten weitere Putsche, weitere Grossproteste. Und schliesslich der aktuelle Krieg, der das Land praktisch gespalten hat: Neben Khartum beherrschen die RSF und deren Verbündete weite Gebiete westlich des Nils, darunter grosse Teile der fünf Bundesstaaten in der Region Darfur, während die reguläre Armee vor allem den Osten des Landes kontrolliert.

Die Lage im von den Regierungstruppen gehaltenen Atbara sei weitgehend ruhig, sagt Abdullah, aber das Militär mache einen nervösen Eindruck. Abends herrsche eine Ausgangssperre. Die Angst der Menschen sei gross, dass es die RSF doch noch über den Nil schaffen könnten. Und Atbara sei überfüllt mit vor dem Krieg Geflüchteten: «Sie schlafen in Zelten an Bushaltestellen, auf öffentlichen Plätzen, in Schulen», sagt Abdullah. «Es ist eine Katastrophe.»

Aber aufgeben und das Land verlassen will er trotzdem nicht. «Ich habe Hoffnung, dass die Samen, die wir in der Revolution gesät haben, doch noch gedeihen können», sagt er.

Al-Dschunaina: Stadt im Chaos

1300 Kilometer weiter westlich meldet sich ein paar Tage später der Journalist Adam Hamid am Telefon. Er lebt auf der anderen Seite der Front, in al-Dschunaina, Westdarfur. Sein echter Name dürfe auf keinen Fall irgendwo in einer Zeitung stehen, sagt er, denn Journalist:innen wie er seien derzeit besonders stark bedroht. Jeden Tag höre er die Bomben der Regierungsjets aus der Ferne. Der Tod komme meist zufällig, sagt Hamid. Dann bricht die Verbindung ab.

Erst am nächsten Tag meldet er sich wieder, diesmal per Sprachnachricht. Er entschuldigt sich. Die Internetverbindung sei schlecht, er sei erst seit kurzem und nur abends über eine Satellitenverbindung erreichbar.

Vier Monate lang sei al-Dschunaina von der Aussenwelt abgeschnitten gewesen, berichtet Hamid, eingekesselt zwischen den Truppen der Armee und der RSF. Wochenlang wurde um die Stadt gekämpft, die mit ihren knapp 170 000 Einwohner:innen in unmittelbarer Nähe zum Nachbarland Tschad liegt. Das Militär kontrollierte sie zeitweise im Norden und Osten, die RSF im Westen und Süden, die Bevölkerung war in der Mitte gefangen. «Niemand wusste über uns Bescheid, und wir wussten von niemandem», sagt er.

Es ist nicht der erste Krieg, den Adam Hamid durchlebt. Vor rund zwanzig Jahren starben im DarfurKonflikt bis zu 300 000 Menschen; der Internationale Strafgerichtshof ermittelt bis heute, unter anderem zum Vorwurf des Völkermords an nichtarabischen Bevölkerungsgruppen. Die Täter von damals sind teils auch heute involviert: Angehörige der Dschandschawid, einer berüchtigten berittenen Kampfmiliz. Diktator Baschir hatte sie geschaffen, um einen Aufstand rebellischer Organisationen in Darfur niederzuschlagen. Und 2013 formte er daraus die RSF, die ihm fortan beim Machterhalt und der Unterdrückung jeglicher Opposition helfen sollten.

Auch diesmal, sagt Adam Hamid, habe sich der Krieg mit der Zeit zu einem ethnischen Konflikt entwickelt. Die Polizei und andere Sicherheitskräfte hätten sich – zusammen mit Unterstützern aus dem nichtarabischstämmigen Teil der Bevölkerung – an die Seite der Armee gestellt. Überwiegend arabische Bevölkerungsgruppen hätten hingegen die RSF unterstützt, erklärt Hamid.

Beide Seiten hätten unfassbare Kriegsverbrechen begangen, so der Journalist. Zivilist:innen seien willkürlich hingerichtet worden, Frauen hätten massenhaft sexuelle Gewalt erlitten (vgl. «Der Druck muss von aussen kommen»). Uno-Organisationen sprechen von bis zu 15 000 Toten allein in al-Dschunaina seit letztem April; der Grossteil wurde demnach Opfer von RSF-Massakern. Hunderttausende Menschen wurden vertrieben. «Ich habe die Leichen vieler Menschen mit eigenen Augen gesehen», sagt Hamid, «zu vieler Menschen.»

Mittlerweile kontrollierten die RSF zwar die Stadt, doch es herrsche komplettes Chaos. Gerichte und Polizei verweigerten ihren Dienst, es fehle an Strom und Wasser, die Gesundheitsversorgung sei beinahe zusammengebrochen. Hingegen sei es ein Leichtes, an Waffen zu kommen.

Letztlich wäre gar keine der beiden Konfliktparteien in der Lage, das Land zu regieren, sagt Hamid. «Ich hoffe einfach nur, dass sie sich bald besinnen und miteinander reden.»

Hochgerüstet und mächtig

Sämtliche Vermittlungsversuche von Uno und Afrikanischer Union sind bisher gescheitert. Burhan und Hemeti haben ihre jeweiligen Truppen in den letzten Jahren enorm aufgerüstet und den Staat mit mafiaähnlichen Methoden beherrscht. Beide verfügen zudem über riesige Wirtschaftsimperien: Die Armee kontrolliert zahlreiche Industriekonzerne, darunter Rüstungsfirmen, sowie einen Grossteil des Ackerlands im Sudan. Die RSF besitzen lukrative Goldminen. Und bereits unter Baschir baute Hemeti die RSF zu einer gut ausgerüsteten Söldnertruppe aus; er schickte seine Kämpfer unter anderem in die Bürgerkriege in Libyen und im Jemen.

Längst ist der Krieg im Sudan auch Spielball internationaler Interessen geworden. Die Armee erhält vermutlich Waffenhilfe aus Ägypten und dem Iran. Die RSF wiederum können auf die Unterstützung der Vereinigten Arabischen Emirate und auch des russischen «Afrikanski Korpus», der ehemaligen Gruppe Wagner, zählen.

Daneben trauen sich bislang weder die EU noch die USA, Druck auf die internationalen Partner der Generäle auszuüben. Zu gross scheint die Angst, diplomatische Verstimmungen zu riskieren, während gleichzeitig die Kriege in der Ukraine und in Gaza toben.

Und auch die humanitäre Hilfe bleibt dramatisch unterfinanziert. Nur knapp fünf Prozent der rund 2,7 Milliarden US-Dollar, die die Uno in diesem Jahr für die Menschen im Sudan zur Verfügung stellen will, sind bislang zusammengekommen. Dabei ist der Hunger in diesem Krieg längst auch zur Waffe geworden. Um den Gegner von Nachschub und Versorgung abzuschneiden, wird im ganzen Land von beiden Seiten Saatgut geplündert, werden Ernten verbrannt und Hilfskonvois blockiert. Anfang Februar schlug Médecins Sans Frontières wegen akuter Mangelernährung in einem Lager in Norddarfur Alarm, wo alle zwei Stunden ein Kind sterbe. Und das Welternährungsprogramm warnte jüngst davor, dass sich die Lage während der anstehenden Saatzeit nochmals katastrophal verschlimmern könnte.

Kalma: Es fehlt an allem

Von den dramatischen Folgen weiss der Arzt Ibrahim Mustafa – auch er heisst eigentlich anders – zu berichten. Der 32-Jährige lebt mit seiner Familie im Flüchtlingslager Kalma: Es liegt unweit von Nyala, der Hauptstadt Süddarfurs, und existiert bereits seit dem letzten Krieg. Mustafa ist selbst dort aufgewachsen: 2003 wurde er aus seiner Heimat in Ostdarfur vertrieben, seinen Vater haben die Dschandschawid umgebracht. Fürs Medizinstudium zog er später nach Nyala, ins zweitgrösste urbane Zentrum des Sudan. Im letzten Jahr erst hat er abgeschlossen.

«Als der Krieg begann, wusste ich sofort, dass ich nun helfen muss», sagt Mustafa. Seither arbeitet er ehrenamtlich in einem von drei Spitälern im Camp. Den Menschen in Kalma fehle es an allem: an sauberem Trinkwasser, an Nahrung, an medizinischer Versorgung. «Wenn du hier krank wirst und wir dich nicht behandeln können, bist du verloren», sagt der Arzt.

Seit Kriegsbeginn habe sich die Zahl der Geflüchteten im Camp mehr als verdoppelt, auf über 250 000, sagt Mustafa. Bis zu 400 Patient:innen würden er und zwei weitere Ärzte jeden Tag behandeln. Viele kämen mit Hautinfektionen und Durchfall. Immer mehr Kinder seien chronisch unterernährt. «Wir haben keine Bluttransfusionen, keine Medikamente, nicht einmal Ventilatoren für Fieberpatienten», sagt Mustafa. «Wir schauen einfach zu, wie die Menschen dahinsiechen.»

Bislang sei das Lager von Kämpfen und Gewalt verschont geblieben, erzählt er, aber es sei nach wie vor lebensgefährlich, es zu verlassen. Als Arzt könne er hier zwar ein wenig helfen, aber die Menschen bräuchten dringend eine Lösung, fordert Mustafa: mehr internationalen Druck, einen Waffenstillstand – und endlich humanitäre Hilfe. «Wenn nicht bald etwas passiert, wird es noch viel mehr Tote geben», sagt er, bevor die Internetverbindung erneut zusammenbricht.