Körperkult: «Behaarte Frauen werden als hässlich gelesen»

Franziska Setare Koohestani bezeichnet sich als «Hairy Queen», und so heisst auch ihre Kulturgeschichte der Körperbehaarung. Im Interview erklärt sie, warum Schönheitsnormen sich gegen Minderheiten richten.

WOZ: Franziska Setare Koohestani, ist man eine schlechte Feministin, wenn man sich rasiert?

Franziska Setare Koohestani: Nein. Ich finde es sinnvoll, die Politik der Körpernorm auf den eigenen Körper zu übertragen und sich zu fragen, mit welchen Normen man selbst brechen kann und möchte. Ich enthaare mich noch, allerdings nicht mehr so strikt und regelmässig wie früher. Mit allen Körpernormen individuell zu brechen und totalen Widerstand gegen den Enthaarungszwang zu leisten, habe ich persönlich nicht geschafft. Mir ist die strukturelle Analyse wichtiger.

In Ihrem Buch «Hairy Queen» schreiben Sie, dass die Gründe, weshalb sich Menschen rasieren, oft auch sozial, kulturell und politisch bedingt seien. Woher kommt die Obsession in Bezug auf weibliche Glattheit?

Das hat mit verschiedenen Ismen zu tun: Rassismus, Sexismus, Kapitalismus. In den Rassentheorien des 19. Jahrhunderts zum Beispiel waren Haare auch Marker für konstruierte Rassen: Man deutete die stärkere und dunklere Körperbehaarung bestimmter Menschengruppen als Zeichen ihrer angeblichen Unterentwicklung, um die Unterdrückung dieser Gruppen zu «legitimieren». Im Hinblick auf die Geschlechtervorstellungen gibt es zum Beispiel den widersprüchlichen Anspruch an weibliche Existenzen heutzutage: für immer jugendlich und somit glatt aussehen – und immer schon erwachsen sein.

Was ist der kapitalistische Aspekt?

Zum Beispiel die sogenannte Pink Tax. In Industriestaaten treffen Frauen den Grossteil der Konsumentscheidungen. Die Kosmetikindustrie lebt von der Unzufriedenheit, die sie gegenüber ihren Körpern empfinden. Bestimmte Kosmetikprodukte, etwa Rasierapparate, sind für Frauen oft teurer als für Männer – sie bezahlen also mehr für das gleiche Produkt, manchmal sogar in schlechterer Qualität.

Sie schreiben, dass das «Begehren nach Normschönheit» besonders jene betreffe, die «gesellschaftlich aufgrund ihres Aussehens bereits als anders markiert werden». Rassismusbetroffene können sich durch Körperarbeit wie Haarentfernung vor noch mehr Diskriminierung schützen. Aber ist das nicht eine Ausrede, die es erlaubt, sich den gesellschaftlichen Normen anzupassen?

Insbesondere behaarte Frauen werden als hässlich, undiszipliniert und eklig gelesen: Es gibt soziale Bestrafungen, wenn man sich nicht normgerecht enthaart – ein klares Zeichen, dass es sich um ein politisches Thema handelt. Normschöne Menschen – und das sind oft solche, die eurozentrischen Schönheitsidealen entsprechen – werden nachweislich in vielen gesellschaftlichen Bereichen bevorzugt behandelt. Es gibt also potenzielle Privilegien, die man hat, wenn man versucht, als nichtweisse Person weisser auszusehen – durch das sogenannte Passing. Doch trotz dieser Anpassung ist man nicht unbedingt vor Diskriminierung geschützt.

Im Buch erzählen Sie, wie der Mensch evolutionsgeschichtlich vom «Furry» zur «Hairy Queen» wurde. Weshalb ist diese biologische Sicht wichtig?

Ich wollte dem Mythos, dass Glattheit hygienischer ist, auf den Grund gehen und aufzeigen, dass diese ganze Hygieneebene für den Diskurs von Körperbehaarung eigentlich irrelevant ist, obwohl sie immer wieder vorgeschoben wird. Es ist bis heute nicht eindeutig klar, warum der Mensch an bestimmten Stellen seine Körperbehaarung behalten hat. Haare am Körper haben Vor- und Nachteile; per se unhygienisch sind sie jedenfalls nicht. Auch wollte ich mit der Analyse von Haarentfernungsmethoden aufzeigen, dass Haarentfernung nicht unbedingt der körperlichen Gesundheit zuträglich ist, sondern manchmal sogar schaden kann.

Sie bezeichnen sich selbst als «Hairy Queen».

Ja. Vor zwei Jahren habe ich einen Essay zum Thema geschrieben und wollte nicht ständig «stark behaarte Frau» schreiben. Ich will mit diesem «Hairy Queen»-Begriff auch gar nicht eine vermeintlich abnormale Position markieren, sondern eher Identifikation schaffen. Durch die Sprache hat man die Möglichkeit, der Realität anders zu begegnen und diese zu beeinflussen. Deswegen passt «Hairy Queen» als positiver, ermächtigender Begriff sehr zum Buch.

Bewegt sich die Gesellschaft zum Positiven hin? In Werbungen für Rasierer sieht man nun stopplige Beine statt der bereits glatten wie früher. Und im Sommer sieht man inzwischen haarige Frauenbeine in den Schwimmbädern.

Diese positive Entwicklung gibt es auf jeden Fall. Trotzdem sind die Normen noch immer stark umkämpft. Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen und ihre Körperbehaarung stehen lassen, schlägt viel Hass entgegen. Die Repräsentation haariger Körper freut mich natürlich. Doch eine gewisse Form der Diversität lässt sich auch vom Kapitalismus einverleiben: Man sieht zwar diversere Frauenbeine in den Rasiererwerbungen, doch am Ende wird das gleiche Produkt verkauft. Hinter den Unternehmen stehen die gleichen Ausbeutungsstrukturen. Nicht jede Form der Diversität sollte unkritisch gefeiert werden.

Hat diese lange persönliche Auseinandersetzung Ihr Verhältnis zu Ihrem eigenen Körper beeinflusst?

Vor allem mein Blick auf andere Körper hat sich verändert: Wer sich selbst einer bestimmen Norm stark unterwirft und damit vielleicht auch quält, fühlt sich angegriffen, wenn sich andere dieser widersetzen. Als ich mich exzessiv enthaarte, verurteilte ich innerlich andere, die zum Beispiel ihre Achselhaare wachsen liessen. Das hat sich geändert. Obwohl ich mich selbst ab und zu enthaare, finde ich Behaarung an anderen Körpern mittlerweile viel schöner.

«Hairy Queen»

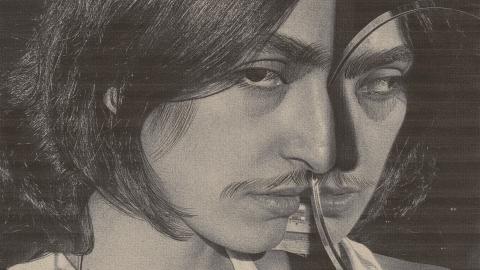

Für die deutsche Journalistin Franziska Setare Koohestani markieren verschiedene Haarentfernungsmethoden die Phasen ihres Lebens. Bereits mit zwölf Jahren bleichte sie ihren Oberlippenbart mit Bleichcreme, die ihr ihre iranischen Tanten zuschickten. Heute bezeichnet sich die 28-Jährige als «Hairy Queen». In ihrem gleichnamigen Sachbuchdebüt zeigt die Literaturwissenschaftlerin aus einer antirassistischen, feministischen und antikapitalistischen Perspektive, warum Körperbehaarung politisch ist.

Ihre Kulturgeschichte der Körperbehaarung handelt von Darwins Evolutionstheorie, den Schnurrbärten iranischer Prinzessinnen und von Racial Profiling. Neben sachlichen Analysen gibt es auch humorvolle Passagen wie das persönliche Ranking von Haarentfernungsmethoden der Autorin. Koohestani setzt sich in «Hairy Queen» mit ihrer eigenen Scham in Bezug auf Körperhaare auseinander und regt dazu an, einen kreativeren und selbstbestimmteren Umgang mit Haaren zu finden.

Franziska Setare Koohestani: «Hairy Queen. Warum Körperbehaarung politisch ist». Ullstein Taschenbuch. Berlin 2024. 288 Seiten. 16 Franken.