Debatte um Eizellenspende: «Wer profitiert von einem solchen Eingriff?»

Der Bundesrat will die Eizellenspende legalisieren. Der Schritt wird von einer breiten Allianz begrüsst – bringt aber auch die Dilemmas des Fortpflanzungsmarkts auf den Tisch.

Online werben Reproduktions- und Kinderwunschkliniken aus diversen europäischen Ländern mit «Babygarantie-Paketen», hohen Erfolgsquoten – und mit Eizellen von besonders gesunden und jungen Spenderinnen. Sie richten sich damit vor allem an deutschsprachige Paare. Denn Deutschland und die Schweiz sind die einzigen westeuropäischen Länder, in denen die Eizellenspende gesetzlich immer noch vollständig verboten ist.

Das soll sich nun ändern: Der Bundesrat hat vergangene Woche entschieden, das Fortpflanzungsmedizingesetz umfassend zu überarbeiten. Im Zentrum steht die Zulassung der Eizellenspende. Das Gesetz legt seit 2001 fest, unter welchen Bedingungen Paare hierzulande reproduktionsmedizinische Verfahren in Anspruch nehmen dürfen. Dazu gehören heute die Insemination und die In-vitro-Fertilisation. Bei beiden Verfahren können verheiratete Paare die Möglichkeit der Samenspende wahrnehmen.

Für Eizellen ins Ausland

Mehrere Hundert Frauen reisen jährlich aus der Schweiz ins Ausland, um sich eine Eizelle einsetzen zu lassen. Dafür braucht es «Spenderinnen». Das sind teilweise junge Frauen und Personen mit Uteri, die sich in finanziell schwierigen Situationen befinden. In Spanien wird man mit etwa tausend Euro entschädigt – für einen Eingriff, der medizinisch relativ aufwendig ist.

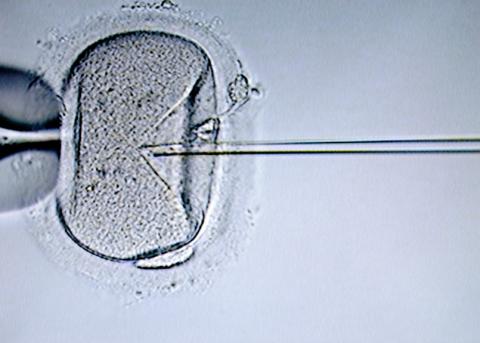

Denn kommt es zu einem Transfer, müssen die Spenderinnen erst hormonell vorbehandelt werden: Mit einer zehntägigen Stimulation der Eierstöcke reifen die Zellen heran, bis sie mittels einer Punktion entnommen werden. Dies geschieht meist unter Vollnarkose mit einer dünnen Nadel, die vaginal eingeführt wird. Nach einer erfolgreichen Befruchtung kann der Embryo in die Gebärmutter der Empfängerin eingesetzt werden. Die Gebärmutterschleimhaut wird vorgängig ebenfalls hormonell auf die Empfängnis vorbereitet.

Die Kosten für die Eizellenspende beginnen, je nach Land, bei etwa 4000 bis 9000 Euro.

Das Parlament hat den Bundesrat bereits 2021 damit beauftragt, eine Gesetzesgrundlage und Rahmenbedingungen für die Eizellenspende zu schaffen: Nur wenn diese erlaubt sei, würden in Zukunft auch Paare, die aufgrund der Unfruchtbarkeit der Frau kein Kind haben können, ein Recht auf reproduktionsmedizinische Behandlungen erhalten.

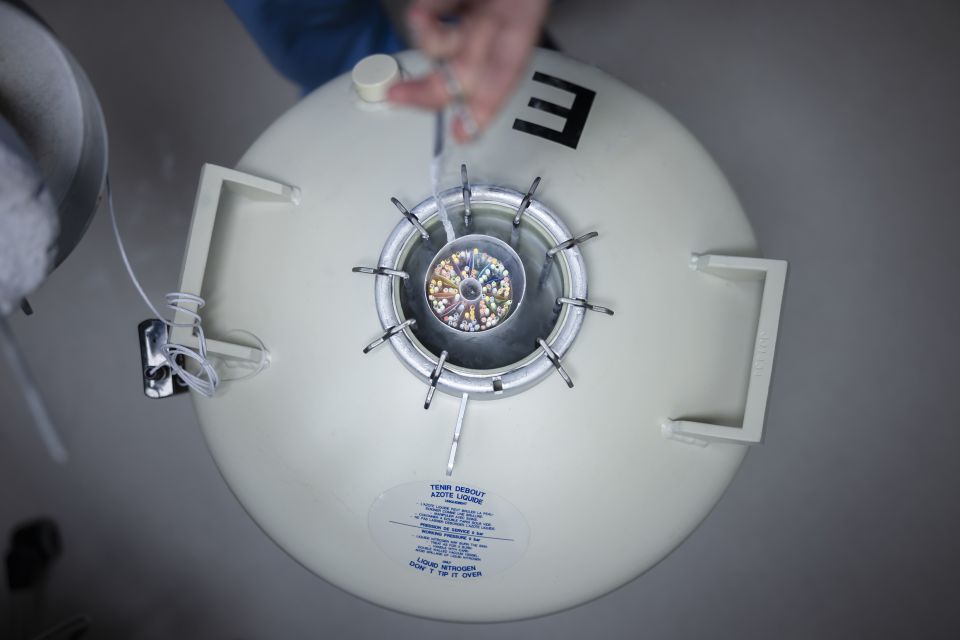

Der Bundesrat gab ausserdem bekannt, dass reproduktionsmedizinische Verfahren mit der Gesetzesrevision auf unverheiratete Paare ausgeweitet werden sollen. Weiter müsse geprüft werden, ob eingefrorene Eizellen, Samenzellen und Embryonen länger konserviert werden dürfen. Diese werden heute nach einer zehnjährigen Frist vernichtet.

Das Departement des Inneren hat nun den Auftrag, bis Ende 2026 eine Vernehmlassungsvorlage für das neue Gesetz auszuarbeiten. Wie dieses konkret aussehen soll, stösst verschiedene Debatten an: Denn an der Eizellenspende gibt es gerade aus feministischer Perspektive immer wieder Kritik – etwa dass der Eingriff für die Spenderinnen gesundheitliche Risiken mit sich bringen könne und sich deshalb keineswegs mit einer Samenspende vergleichen lasse.

Verfassungswidrige Ungleichheit

Anruf bei Katja Christ. Die GLP-Nationalrätin hat die Motion «Eizellenspende endlich auch in der Schweiz legalisieren» vor vier Jahren im Parlament eingereicht. Das absolute Verbot in der Schweiz sei verfassungswidrig, sagt die Juristin. «Es widerspricht dem Gleichstellungsgebot für Mann und Frau. Schon seit 24 Jahren ist gesetzlich festgelegt, dass Paare fortpflanzungsmedizinische Behandlungen in Anspruch nehmen dürfen. Dass dies gegenwärtig nur für die Samenspende gilt, ist eine Ungleichheit, die dringend korrigiert werden muss.»

In der Schweiz verschliesse man die Augen vor der Realität jener Frauen, die für die illegale Behandlung bereits ins Ausland reisen (vgl. «Für Eizellen ins Ausland»). So werde auch missachtet, dass Kinder grundsätzlich ein Recht darauf haben sollten, ihre Abstammung zu kennen – denn in vielen Ländern bleiben die Spenderinnen im gesamten Prozess anonym.

Sie unterstütze die Stimmen, die sich für den Schutz der Spenderinnen einsetzen würden, sagt Christ. Der medizinische Stand der Eizellenentnahme entwickle sich aber laufend weiter. «Die Schweizer Wissenschaftsforschung trägt die Verantwortung, auch die Reproduktionsmedizin voranzutreiben», sagt Christ, die auch im Stiftungsrat von Gen Suisse sitzt; die Organisation vertritt die Interessen der Gentechnikforschung in der Politik.

Auch die SP-Nationalrätin Tamara Funiciello glaubt nicht, dass das Verbot von Eizellenspenden sinnvoll ist. Im Parlament hatte sie das Begehren von Christ zunächst trotzdem abgelehnt. «Eine Legalisierung muss gesetzlich sehr gut geregelt werden, denn sie bringt viele Risiken mit sich», sagt Funiciello und verweist dabei auf gesundheitliche Beschwerden, die durch eine Eizellenspende ausgelöst werden können. Dazu zählen laut einem Bericht auf der Website des Bundesamts für Gesundheit etwa eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für spätere Unfruchtbarkeit, psychosoziale Belastungen oder das ovarielle Überstimulationssyndrom, das bei schwerer Ausprägung lebensbedrohlich sein kann.

Funiciello warnt zudem, dass es in der Schweiz nicht zur gleichen Situation wie im Ausland kommen dürfe, wo oft Frauen mit tiefem Einkommen aus finanziellen Gründen darauf angewiesen seien, Eizellen zu spenden. «Denn Armut gibt es bekanntlich auch in der Schweiz.»

Weil in der Debatte um die Eizellenspende noch viele Fragen unbeantwortet bleiben, verlangt Funiciello, dass eine feministisch-ethische Kommission in die Ausarbeitung des Gesetzes miteinbezogen wird. «Wer profitiert letztlich von einem solchen Eingriff? Wer trägt die gesundheitlichen Kosten, wenn bei der Spende etwas schiefläuft? Und wie funktioniert überhaupt Selbstbestimmung in einem kapitalistischen System, das unsere Grundbedürfnisse nicht deckt?», fragt die Politikerin und fügt an: «Wir brauchen einen Gesetzesentwurf, der den Schutz der Spenderinnen ins Zentrum rückt.»

Kaum Langzeitforschung

In vielen Ländern, in denen die Eizellenspende legal ist, ist das heute nicht der Fall. Das besagt die Forschung von Laura Perler. Die Geografin und Sozialanthropologin beschäftigt sich am Geografischen Institut der Universität Bern mit der transnationalen Eizellenspende und dem Reproduktionsmarkt in Spanien. Sie sagt: «Die Perspektive der Spenderinnen ist letztlich jene, die am wenigsten zählt. Es gibt kaum medizinische Langzeitforschung oder mediale Aufmerksamkeit.» Im Zentrum stünden die Wunscheltern – «und ein sehr agiler Markt, auf dem Pharmakonzerne, Genetikfirmen oder Kliniken ihre Interessen vorantreiben».

Perler hat in Spanien Frauen befragt, die sich über zehn Mal Eizellen entnehmen liessen. Gesetzlich wäre das nicht erlaubt, die Frauen würden aber von Klinik zu Klinik ziehen – denn die Register seien nicht immer korrekt geführt.

Die Eizellenspende ist in Spanien nichtkommerziell geregelt. Die Spenderinnen erhalten aber eine Entschädigungssumme von tausend Euro – im Land mit der grössten Jugendarbeitslosigkeit Europas ist das ein grosser Anreiz. Das schafft ein Dilemma: Einerseits will man vermeiden, dass Menschen ihre Eizellen aus finanziellen Gründen spenden. Andererseits, so Perler: «Es kann auch nicht sein, dass an diesem Business alle verdienen ausser die Spenderinnen selbst.»

«Eggs-ploitation»

Der Bundesrat möchte die Eizellenspende auch in der Schweiz so gestalten, dass sie nicht gewinnorientiert ist. Perler geht davon aus, dass die Entschädigungssumme um einige Tausend Franken höher sein wird als in Spanien. «Es wird weiterhin Paare geben, die aus Kostengründen nach Spanien reisen. Wenn wir in der Schweiz zu wenig Spenderinnen finden, was sehr wahrscheinlich ist, müssen wir zudem Eizellen aus dem Ausland importieren.» Das sehe man etwa im Nachbarland Italien, wo der Vorgang nicht vergütet werde und deshalb ein Grossteil der Eizellen aus Spanien komme.

Die Schweiz müsse sich ausserdem mit medizinisch-ethischen Fragen auseinandersetzen, sagt die Wissenschaftlerin. «Wer wird als Spenderin zugelassen und wer nicht? Was wird in genetischen Trägertests genau untersucht? Welche Dispositionen sortiert man aus, und welche Körper werden letztlich reproduziert?», fragt Perler. Ihre Untersuchungen aus Spanien zeigen, dass auch hinter diesen Fragen ökonomische und soziale Hierarchien stehen. Der Begriff «eggs-ploitation», also körperliche Ausbeutung, bringt die problematischen Seiten der Eizellenspende auf den Punkt.

Was also wäre ein gangbarer Weg? «Im Grunde plädiere ich aber für ein internationales Abkommen und eine breite gesellschaftliche Diskussion, wenn es um Fortpflanzungsfragen geht», sagt Perler. Man müsse zum Beispiel auch darüber sprechen, dass die Fertilität allgemein abnehme. Darüber, wie familienverträglich unsere Gesellschaft gestaltet sei. Darüber, weshalb viele Paare heute erst spät Kinder bekommen würden. Oder über verschiedene Familienmodelle nachdenken, neben der Kleinfamilie.

Die Debatte, die die geplante Legalisierung der Eizellenspende ausgelöst hat, ist zumindest ein Anfang.