Eizellspende: Der innigste Wunsch

Ariane Weber hat sich im Ausland die Eizellen einer fremden Frau einsetzen lassen. Für viele Frauen wie sie ist das die einzige Chance, ein eigenes Kind zu bekommen. Ein Milliardengeschäft mit Hoffnungen – das Risiken birgt.

Wenn Ariane Weber* über die Herkunft ihrer Tochter spricht, dann fallen Wörter wie «Angst», «Diskriminierung» und «Verzweiflung». Eine Freundin hat den Kontakt zu ihr abgebrochen. Das sei Menschenhandel, sagte sie. Das Baby in ihrem Bauch sei auch kein richtiges Kind. «Ab diesem Moment haben wir niemandem mehr davon erzählt», flüstert die 41-Jährige an einem nebligen Wintermorgen in einem Café irgendwo im Aargau. «Unsere Tochter kann doch nichts dafür, und sie soll nicht darunter leiden.» Weber hat sich in Tschechien die Eizellen einer ihr unbekannten Frau einsetzen und mit den Spermien eines unbekannten Mannes befruchten lassen. Ihre eineinhalbjährige Tochter ist ein Kind, das sie nach Schweizer Gesetzen nicht hätte bekommen dürfen. Denn die Eizell- und die Embryonenspende sind hierzulande nicht erlaubt. Doch es ist ein Verbot, das problemlos umgangen werden kann.

«Im Nachhinein weiss ich nicht mehr, wie ich das ausgehalten habe», schaut Weber auf die vergangenen zehn Jahre zurück. Sie ist Anfang dreissig, als sie und ihr Partner aufhören zu verhüten. Weil sie nicht schwanger wird, gehen sie in ein Kinderwunschzentrum in Solothurn. Mit 34 Jahren macht sie die erste künstliche Befruchtung – eine In-vitro-Fertilisation (IVF). Es klappt auf Anhieb, aber endet mit einer Fehlgeburt. Weber schafft drei IVFs, es folgen mehrere Implantationen befruchteter Eizellen, insgesamt hat sie vier Fehlgeburten. Durch die Hormone, die sie jeweils einnehmen muss, fühlt sie sich wie fremdgesteuert. Ihr Bauch schwillt wegen der grösseren Eierstöcke an, sie nimmt zu und hat starke Stimmungsschwankungen.

Zwischen Hoffnung und Verzweiflung

Ihr Partner will mehrfach abbrechen, die Streitereien hören nicht auf, sie sprechen immer wieder von einer Trennung. Er will sie aber nicht verlieren, und sie will weitermachen. «Für ihn war es eine finanzielle, für mich eine emotionale Grenze», erzählt sie. Besonders schlimm sei es gewesen, dass alle anderen scheinbar problemlos ein Kind bekommen hätten. Das Paar erhielt Ratschläge wie: «Schlaft doch einfach mehr miteinander», oder: «Es gibt auch ein Leben ohne Kinder.» Sie war neidisch und wütend, ertrug andere Schwangere und Mütter nicht und konnte sich dafür selbst nicht leiden. Die Mediziner:innen erkannten keinen Grund, warum es nicht klappte. Eine Ärztin riet ihr zu einem neuen Freund. Etwa 98 000 Franken haben die beiden für ihren Kinderwunsch bezahlt. Dafür verzichteten sie auf Ferienreisen und neue Kleider.

Die körperlichen Schmerzen, der seelische Ausnahmezustand, dann wieder ein negativer Schwangerschaftstest: Irgendwann habe sie dieses Ausgeliefertsein nicht mehr ertragen, sagt Ariane Weber. Als sie davon hörte, dass es in anderen Ländern ganz andere Chancen für eine Mutterschaft gebe, habe sie das zunächst einmal abgeschreckt: «Wird es wirklich unser Kind sein? Und was wird das für das Kind bedeuten?» Je länger sie sich mit dem Thema auseinandersetzte, desto mehr näherte sie sich ihm an. Die Schweizer Gesetze sollten sie nicht aufhalten, ihren innigen Wunsch zu erfüllen.

Laut Universitätsspital Zürich ist etwa jedes fünfte Paar in der Schweiz ungewollt kinderlos – bei homosexuellen Paaren dürfte der Anteil wohl höher sein. Für viele sind eine Eizell- oder eine Embryonenspende im Ausland die einzigen Möglichkeiten, um doch noch ein Baby zu bekommen. Diese Verfahren eignen sich für Frauen, bei denen eine konventionelle künstliche Befruchtung nicht mehr helfen kann. Etwa, weil sie schon in jungen Jahren in die Menopause gekommen sind. Für Krebspatientinnen, denen die Chemotherapie die Eizellenreserve zerstört hat. Oder für Frauen ohne Eierstöcke. Und für jene – das ist der häufigste Grund –, die wegen ihres Alters keinerlei Chancen auf ein Kind mit eigenen Gameten mehr haben können. Weil hierzulande viele Frauen oder Eltern nicht angeben, dass es sich um ein Spendenkind handelt, gibt es nur Schätzungen. So haben laut dem Bundesamt für Gesundheit 2019 rund 430 Paare oder Personen ausserhalb der Schweiz solche medizinische Hilfe in Anspruch genommen. Wie viele Geburten daraus resultierten, ist nicht bekannt.

Wer sich durch Kinderwunschforen klickt, findet viele Hoffende und Getriebene. Einige Frauen wollen trotz mehrerer Fehl- oder Totgeburten, trotz psychischer und körperlicher Qualen nicht aufgeben. Sie haben Schuldgefühle und machen sich Vorwürfe. Sie glauben, versagt oder etwas falsch gemacht – oder einfach zu lange gewartet zu haben. Wer das Wort «Eizellspende» bei Google eingibt, findet Dutzende von Kliniken weltweit. Diese werben auf Deutsch mit Schwangerschaftsgarantien, mit einer bestimmten Anzahl von Eizellen zu niedrigen Preisen. Es gibt Kompaktangebote mit einer Ferienwohnung während der Behandlung.

In der Schweiz hat das Unternehmen Zech in Niederuzwil eine Praxis. Zech ist ein in der Szene bekanntes Zentrum mit Sitz in Österreich und einer Niederlassung in Tschechien, wo Eizellspenden angeboten werden. Im Oktober fand in Zürich die erste Kinderwunschmesse statt, wo Reproduktionsmediziner:innen aus aller Welt auch für die Eizellspende warben. Es gibt einigen Widersinn in diesem Graubereich zwischen Medizin und Geschäft. Und es stellen sich viele ethische, rechtliche und politische Fragen: Gibt es ein Recht auf ein Kind? Welche Auswirkungen kann eine anonyme Spende auf das Kind haben? Wer kontrolliert, ob die Spenderinnen nicht ausgebeutet werden? Wer entscheidet darüber, ob sich eine Frau oder ein Paar beim Kinderkriegen nachhelfen lassen darf – und in welcher Form? Und warum findet die Politik keine liberale Lösung, die eine Kontrolle nach hiesigen Standards ermöglichen und den Reproduktionstourismus und eine Kommerzialisierung des weiblichen Körpers verhindern würde?

Ein halber Monatslohn für eine Eizelle

Die Schweiz und Deutschland sind die einzigen Länder in Westeuropa, in denen die Eizellspende vollständig verboten ist. Hierzulande ebenfalls verboten, in Deutschland hingegen erlaubt ist die Embryonenspende: Wenn bei der künstlichen Befruchtung Embryonen übrig bleiben, kann eine Frau sie spenden. Die Rechtslage unterscheidet sich von Land zu Land. In Tschechien, Polen und Spanien etwa, den Topdestinationen für den Fortpflanzungstourismus, bleiben die Spenderinnen anonym. Sie bekommen Geld für ihren Einsatz. In Tschechien und Polen werden aber keine Singlefrauen oder lesbischen Paare behandelt, in Nordzypern und Spanien hingegen schon. Während im Osten eine Eizellspende rund 5000 Franken kostet, müssen Frauen in Spanien mit Preisen ab 8000 Franken rechnen. Embryonenspenden sind günstiger, weil die Spenderin den Prozess der Eizellentnahme schon hinter sich hat. Auch die Altersbegrenzung variiert: In der Ukraine etwa gibt es diesbezüglich keine gesetzliche Regelung; jedes Zentrum entscheidet selbst darüber, ab wann es eine Frau nicht mehr behandelt. 2012 wurde in der Schweiz eine 66-jährige Pfarrerin Mutter von Zwillingen. In Deutschland machte 2015 die Geschichte einer Lehrerin Schlagzeilen, die 65-jährig Vierlinge auf die Welt brachte. Die alleinerziehende Mutter von dreizehn Kindern war für eine Doppelspende in die Ukraine gereist. Von einem «Machbarkeitswahn» sprachen Ärzt:innen damals.

In Österreich sind seit 2015 offene Spenden möglich; die Empfängerin darf nicht älter als 45, die Spenderin nicht älter als 30 Jahre sein. Zudem darf sie maximal für drei Familien spenden und kein Geld erhalten. Das Kind darf ab dem 14. Geburtstag erfahren, wer seine genetische Mutter ist. Das hat zur Folge, dass es kaum Spenderinnen gibt. Aus diesem Grund müssen die Empfängerinnen im Kinderwunschzentrum von Mathias Brunbauer in Wien die Spenderinnen selbst organisieren. Weil diese nicht in Österreich leben müssten, komme es vor, dass Paare eine Frau aus Tschechien mitbrächten, sagt Brunbauer: «Frauen aus dem Osten, die den Kommunismus erlebt haben, sehen viele ethische Fragen weniger stigmatisierend als Frauen aus einem christlich geprägten Kontext.» Mit jeder Spenderin werden Einzelgespräche geführt. «Sie wird schriftlich und mündlich darüber aufgeklärt, was dieser Schritt körperlich, rechtlich und psychisch bedeuten kann», erklärt Brunbauer. Um den Mangel an Spenderinnen zu beheben, hält er eine finanzielle Entschädigung für sinnvoll. Damit widerspricht er der gängigen Behauptung von Kliniken, die damit werben, ihre Spenderinnen würden vor allem aus altruistischen Gründen handeln.

Eine im vergangenen Jahr ausgestrahlte ZDF-Dokumentation ging in Spanien der Frage nach, auf wessen Kosten die Eizellspende gehe und wer davon profitiere. In Spanien bekommt eine Spenderin rund 1000 Franken; meist sind es Studentinnen. Der durchschnittliche Lohn im Land beträgt 2000 Franken monatlich. Eine junge Frau erzählt vor der Kamera, dass sie während finanziell klammer Zeiten sechsmal ihre Eizellen gespendet habe. Bei den psychologischen Tests sei sie nach ihrer Motivation gefragt worden – und habe mit der Lüge von altruistischen Motiven geantwortet: «Und ich dachte, ehrlich, entweder bin ich eine sehr gute Schauspielerin, oder ich bin eine Soziopathin, oder dies ist ein sehr schlechter Psychologe.» Für die einen ist es der Versuch, einen Lebenstraum zu erfüllen – für die anderen ein lukratives Geschäft. Das Leiden der Spenderinnen ist dabei kein Thema. In Brünn in Tschechien starb 2015 eine Spenderin nach der Operation an inneren Blutungen. Die wegen fahrlässiger Tötung angeklagten Ärzt:innen wurden freigesprochen. Die Frau sei über die Risiken informiert worden, befand das Gericht.

Das Kind soll «erklärbar» sein

«Ich weiss natürlich nicht, wie die Spenderinnen rekrutiert werden», sagt Nathalie Wiederkehr. Sie ist ehrenamtliche Unterstützerin der Zürcher Kinderwunschmesse. Sie wisse aber von einer Klinik in Tschechien, die 5000 Spenderinnen registriert habe, «das ist für mich unseriös». Die 53-Jährige hat selbst eine erfolglose Kinderwunschzeit hinter sich. Nach künstlichen Befruchtungen, Fehlgeburten und einer gescheiterten Beziehung gab sie auf, und statt wie einst in ganz Europa Medizintourist:innen zu betreuen, bietet sie nun Beratungen für Menschen mit Kinderwunsch an. Sie ist vorsichtig mit ihren Worten, sie sei weder Ärztin noch Juristin oder Psychologin, sie weiss um die Vorbehalte; auch ihr hat eine Freundin vorgeworfen, Menschenhändlerin zu sein. Wiederkehr versteht sich als Aufklärerin, spricht aber auch von Business, indem sie eine Übersicht über die Regelungen in den einzelnen Ländern bietet – und dafür bei einer erfolgreichen Vermittlung Geld von den Zentren erhält. Wie hoch ihr Honorar ist, will sie nicht sagen. Auch über Fünfzigjährige würden sich bei ihr melden – und sie hat kein Problem damit. Frauen, deren Partner den Kinderwunsch nicht mittragen, rät sie zu einer Singlemutterschaft, wenn sie sich das zutrauen. «Denn der Kinderwunsch hört nie auf.» Sie selbst bereut es heute, dass sie es nicht weiterhin versucht hat.

Ariane Weber schickte ihre Befunde nach Dänemark, Tschechien und Spanien. Alle drei Zentren hätten übereinstimmend gesagt, mit dem Sperma ihres Partners könne sie eine intakte Schwangerschaft vergessen; und für sie als inzwischen 39-Jährige werde es mit ihren eigenen Eizellen schwierig. «Für mich war ganz klar: Endlich, jetzt machen wir es.» Als ihr Partner ablehnt, beschliesst sie, alleine nach Spanien zu reisen. Im letzten Moment stimmt der Freund zu – auch wegen des Preises entscheiden sie sich für Prag. Sie schicken Fotos von sich dorthin, um den beziehungsweise die passende:n Spender:in aussuchen zu lassen. Je nach Klinik können die Kund:innen Wünsche angeben, etwa zur Ausbildung oder zum Body-Mass-Index. Das kostet aber zusätzlich. «Gematcht» wird neben genetischen Kriterien nach Äusserlichkeiten: Das Kind soll «erklärbar» sein – es soll möglichst niemandem auffallen, dass es nicht genetisch von der Mutter oder den Eltern abstammt.

Das Paar erhielt einige Daten über die Spender:innen: Augenfarbe, Ausbildung, Alter, Ethnizität. «Das war schon speziell.» Ihre Spenderin sei 1,71 Meter gross, nordischer Herkunft, mit Universitätsabschluss, blaue Augen, dreissig Jahre alt. Der Spender: «Sportlich, blaue Augen, braunes Haar, 1,82 Meter gross» – sie lacht, was soll das Zentrum sonst behaupten. Zwar werden bei den Spenderinnen genetische und psychologische Tests gemacht, doch Kontrolle ist in solch einem anonymen Prozess eine Illusion. «Ich muss der Klinik vertrauen», redet Weber sich immer wieder ein. Daran, dass die Spenderin aus finanzieller Not heraus gehandelt haben könnte, will sie nicht denken. «Hoffentlich ist es nicht so», sagt sie mit noch leiserer Stimme, das Thema ist ihr unangenehm. «Ich bin so froh, dass sie gespendet hat und wir jetzt unsere Tochter haben.» Die Wahrheit könne sie ohnehin nie erfahren.

1984 kam das erste Kind durch eine Eizellspende auf die Welt. Was technisch schon lange möglich ist, bleibt ethisch und politisch höchst umstritten. In der Schweiz wird die Kinderwunschbehandlung seit 2001 vom Fortpflanzungsmedizingesetz geregelt. Inzwischen wünschen nicht nur die Reproduktionsmediziner:innen eine juristische Neubewertung. Bereits 2013 sprach sich die Mehrheit der Nationalen Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin für eine Zulassung aus. Auch wenn die Behandlung in der Schweiz nicht erlaubt ist, landet hier niemand deswegen vor einem Gericht. Mediziner:innen dürfen zwar keine Klinik im Ausland empfehlen, aber sie dürfen die Frauen während des Prozesses behandeln.

In den vergangenen Jahren hat es immer wieder Vorstösse für eine Legalisierung der Eizellspende gegeben. Nach dem Ja zur «Ehe für alle» und der Möglichkeit für lesbische Paare, auch legal Samenbanken nutzen zu können, bekam das Thema im Herbst letzten Jahres wieder Auftrieb. Die Wissenschaftskommission des Nationalrats will die Legalisierung, die zuständige Parlamentskommission hat einen neuen Anlauf dazu unternommen. Die grünliberale Basler Nationalrätin Katja Christ hatte zuvor eine parlamentarische Initiative eingereicht. Für sie handelt es sich um eine Gleichstellungsfrage. «Die Mutter muss in der Schweiz die genetische Mutter sein, der Vater aber nicht», dies sei diskriminierend, begründet Christ ihren Vorstoss. Während die SP sich zurückhaltend zeigt, stösst die Vorstellung bei SVP, EDU und EVP auf Ablehnung. «Kinder, die aus einer gespendeten Eizelle entstehen, haben später vielleicht psychische Probleme, wenn sie erfahren, wie sie entstanden sind», sagte etwa der Aargauer Nationalrat Alois Huber im November 2021 gegenüber SRF. Auch FDP-Justizministerin Karin Keller-Sutter bemerkte, sie sei «kritisch».

Gegenargumente gibt es viele – wie auch Argumente dafür. Langzeitstudien der britischen Familienforscherin Susan Golombok haben ergeben, dass die Beziehungen zwischen Kindern und Eltern nicht weniger liebevoll sind, wenn bei der Zeugung noch weitere Personen mitgewirkt haben. «Mater semper certa est», so lautet ein lateinisches Sprichwort – die Mutter ist immer unbestritten. Es wird auch von «reproduktiver Autonomie» gesprochen – alle sollen selbst über ihre Fortpflanzung entscheiden können.

Zu den Skeptiker:innen gehört die Aargauer EVP-Nationalrätin Lilian Studer, die sich in der Wissenschaftskommission enthalten hat. Weil sie um die Sensibilität des Themas weiss, formuliert sie ihre Bedenken mit Bedacht. Sie streut im Gespräch Aussagen ein wie: «Ein Kind ist ein Geschenk», und zeigt Verständnis für das Leiden von Kinderwunschpaaren. «Eine Eizellspende ist ein Vorgang mit gesundheitlichen Gefahren, die nicht nur eine Person betreffen», antwortet sie auf die Frage, ob es ein Recht darauf gebe, mithilfe der Reproduktionsmedizin ein Kind zu zeugen. Sie rechnet mit einer Zustimmung für eine Liberalisierung und wünscht sich dann eine restriktive Lösung wie in Österreich – eine Behandlung von Singlefrauen lehnt sie ab. Kennt sie denn persönlich eine Frau, die eine solche Implantation hat vornehmen lassen? «Nein, aber ich kenne Leute, die solche Frauen kennen.»

Angst vor einer Verwechslung

Mehrere Gynäkolog:innen wollen Ariane Weber nicht behandeln, als sie von ihrem Plan erfahren. In einer Praxis fällt das Wort «unethisch». Sie und ihr Freund fahren nach Prag, rund 3000 Franken bezahlen sie für den Transfer zweier befruchteter Embryonen, was die Wahrscheinlichkeit für eine riskantere Zwillingsschwangerschaft erhöht. Nach zwei Wochen hält Weber einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen. Das Paar freut sich, aber da ist auch wieder diese Nervosität: Wird beim Ultraschall der Herzschlag zu sehen sein? Wird sie das Kind behalten? Die Schwangerschaft verläuft schliesslich problemlos. Doch es habe sie auch die Angst eingeholt, dass der Embryo verwechselt worden sein könnte. «Was machen wir, wenn wir ein asiatisches Kind bekommen?» Damit die fremden Keimzellen nicht abgestossen werden, muss sie noch mehrere Wochen Hormone nehmen. Um keine unangenehmen Fragen der Erwachsenenschutzbehörde beantworten zu müssen, heiraten die beiden kurz vor der Geburt. Als sie ihre Tochter erstmals gesehen hätten, seien alle Bedenken verschwunden.

Gelegentlich kommt es vor, dass die Menschen Ähnlichkeiten zwischen ihrem Kind und ihnen sehen. Der Kleinen erzählen die Webers schon heute, dass sie eine Reise unternommen und Ärzt:innen ihnen dabei geholfen hätten, sie zu bekommen. Sie zeigen ihr Fotos vom Zentrum. Irgendwann wollen sie zusammen nach Prag reisen.

* Name geändert.

Nicht ohne Risiko

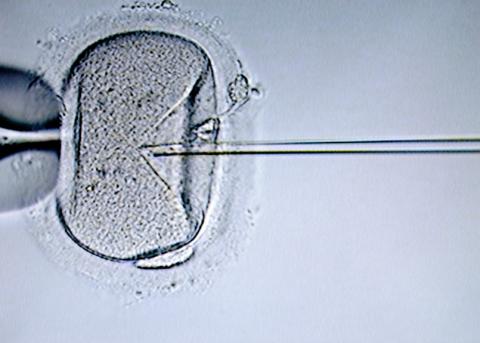

Die Eizellentnahme ist mit medizinischen Risiken verbunden. Um möglichst viele Eizellen zu bilden, müssen sich die Frauen Hormone spritzen, was zu starken Stimmungsschwankungen führen kann, manchmal gar zu einer Überstimulation mit Wassereinlagerungen im Bauch, die im Spital behandelt werden müssen. Sind nach der Stimulation ausreichend Eibläschen vorhanden, werden diese vaginal entnommen, meist unter einer Vollnarkose. Dies kann zu tagelangen Schmerzen, zu Blutungen durch innere Verletzungen oder gar zur Unfruchtbarkeit führen.

Um den Zyklus zu steuern und die Aufnahmebereitschaft der Uterusschleimhaut vorzubereiten, muss die Empfängerin ebenfalls hormonell behandelt werden. Die Eizellen werden dann mit Spermien befruchtet. Meist werden die Embryonen an Tag fünf der Entnahme in die Gebärmutter transferiert, weil sie dann im Blastozystenstadium sind, was die Chancen erhöht. Der Transfer führt in sechzig Prozent der Fälle zu einer Schwangerschaft.