Auf allen Kanälen: Game not over

«Squid Game» packt zynische Verhältnisse in eine zynische Fiktion. Schade, dass fast niemand mehr darüber nachdenken mag.

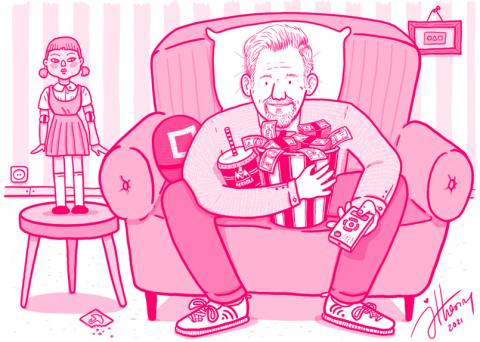

Es war mitten in der Pandemie im Herbst 2021, die Fallzahlen stiegen, und Netflix servierte eine so bunte wie brutale Serie, die plötzlich fast alle gesehen hatten. Die Zahlen, die der Streamingriese zu seinen Erfolgsmeldungen liefert, lassen sich nicht überprüfen. Aber es scheint unbestritten, dass die südkoreanische fiktive Spielshow «Squid Game» weltweit von vielen Millionen geschaut wurde. Ihre Kostüme, Figuren und Sprüche enterten die Popkultur, und bald war auch klar, dass es nicht bei der einen Staffel bleiben würde. Unterdessen liegt die dritte und (vorläufig) letzte vor.

Worum gehts? 456 mehrheitlich verschuldete Angehörige des koreanischen Mittelstands lassen sich von dubiosen Rekrutierer:innen mit Gewinnversprechen verführen. Sie werden auf eine geheime Insel verfrachtet, wo sie sich in einer Reihe von Kinderspielen gegenseitig ausstechen sollen.

Erst während der ersten Runde merken sie, dass es hier ganz real um Leben und Tod geht: Für jeden und jede Eliminierte:n flattert ein Bündel Banknoten in ein durchsichtiges Riesensparschwein, das im Schlafsaal der Spieler:innen an der Decke hängt. Als Siegesprämie winkt somit eine Menge Preisgeld. Was es dafür zu verdrängen gilt: einen Leichenberg aus 455 Mitspielenden. Und weil das noch nicht schlimm genug ist, werden den Getöteten von ebenfalls prekarisierten Wärter:innen Organe zum Verkauf entnommen. Während Schaulustige auf der VIP-Tribüne uns Zuschauenden einen bösen Spiegel vorhalten.

Sakrosanktes Spoilerverbot

Dass das alles eine grelle Allegorie auf den Kapitalismus ist, haben schon bei der ersten Auflage fast alle Rezensent:innen erkannt. Aber insgesamt steht der Erkenntnismehrwert der Besprechungen von «Squid Game» in einem spürbaren Missverhältnis zum monetären Mehrwert, den die Serie in die Netflix-Kasse spült. Das hat auch mit der Misere und dem Stellenabbau im Kulturjournalismus zu tun. Doch wenns so viele gierig schauen, könnte man ja auch ein paar kluge Gedanken beisteuern (siehe WOZ Nr. 42/21, aber auch «Die Zeit»), anstatt Rekordmeldungen und Inhaltsangaben nachzuplappern – stets unter Wahrung des sakrosankten Spoilerverbots. Dabei war es einst doch selbstverständlich, dass popkulturelle Massenerfolge auch eine Reflexion verdienten anstatt Sätze wie: «Aber man soll ja nicht immer alles miesepetrig sehen. Nun ist sie eben da, die Fortsetzung.»

Eine Reflexion etwa zur verzweifelten Sinnbilderproduktion, die «Squid Game» anwirft: blutverschmierte Spielplätze, ein ins Spiel hineingeborenes Baby, ein schmaler Steg über dem Abgrund mit Loch in der Mitte, den die Kandidat:innen über ein mörderisches Springseil hüpfend überqueren müssen. Es geht in der Serie auch nicht einfach um «den Kapitalismus», sondern um seine Unzerstörbarkeit trotz offensichtlicher schwerer Mängel. Die Exposition evoziert eine tief greifende Schulden- und Rentenkrise, konkret verankert in der koreanischen Realität mit fehlendem Kündigungsschutz und unterfinanzierter Altersversorgung.

Gefährliche Worte

In der zweiten Staffel wird durchgespielt, dass Demokratie kein wirksames Werkzeug gegen den Kapitalismus ist: Die Spieler:innen stimmen nach jeder Runde brav ab, dass sie weitermachen wollen. Auch eine bewaffnete Revolte gegen die Kommandozentrale ist zum Scheitern verdammt. Die letzte Staffel zeigt nun, wie das Spiel jede noch so groteske Ungeheuerlichkeit mühelos überlebt – so wie auch die Netflix-Serie selbst ein gut geöltes marktwirtschaftliches Rädchen in der Maschine bleibt. Sind also die Zustände zynisch, oder ist es vor allem die Serie? Die Antwort: klar beide.

Trotzdem enthält auch «Squid Game» subversive und gesellschaftsanalytische Schmuggelware. Lässt er diese links liegen, wird der Kulturjournalismus zum blossen Trittbrettfahrer der dystopischen Visionen und der perversen Logik des Spiels, die er beschreibt. «Wenn du weiter über das Spiel nachforschst, wirst du sterben», heisst es einmal in der letzten Staffel. Ein deutlicher Hinweis, dass Analysen trotz der Übermacht der Verhältnisse gefürchtet bleiben. Und wenn unter den abgekämpften Spieler:innen im Überlebenskampf das Wort nichts mehr gilt, muss es der Journalismus ihnen ja nicht gleichtun. Denken und Sätze dafür finden ist doch mindestens so abenteuerlich wie Netflix-Schauen.