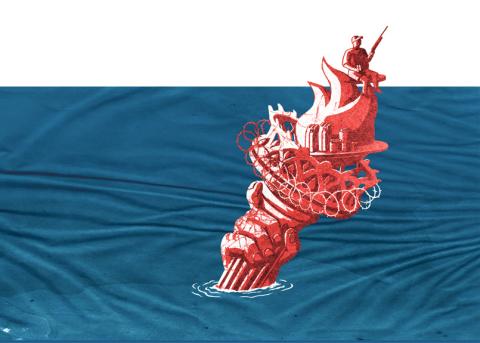

Autoritarismus und Globalisierung: Wie viel «Rasse» verträgt der Neoliberalismus?

Jahrzehnte der Deregulierungen haben Ultrareaktionäre an die Macht gespült. Heisst das, dass die Ära des Neoliberalismus zu Ende ist? Nein, meint der kanadische Historiker Quinn Slobodian in einem neuen Buch.

Fast könnte man es bei all dem Glanz und Glamour und den medial ausgeschlachteten Traumhochzeiten übersehen: Der Stoff, der den Kapitalismus am Laufen hält, sind nicht die Visionen selbstherrlicher Techoligarchen und auch nicht die Milliardensummen, mit denen Investor:innen am Finanzmarkt spekulieren. Sondern die Arbeit der vielen, die ihre Körper und ihre Fähigkeiten verhökern müssen: Ohne sie gäbe es all den schönen Güterreichtum schlicht nicht.

Aus dieser einfachen Tatsache folgerten italienische Linke nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die Verhältnisse nicht so versteinert seien, wie sie scheinen. Die Herrschaft des Kapitals ist prekär, weil es immerzu sicherstellen muss, dass sich die Arbeiter:innen ihm nicht verweigern, und sei es nur durch Bummelei oder Blaumachen. Auch Migration lässt sich so als eine Form des Klassenkampfs deuten: als Widerstand gegen unwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen, denen man sich entzieht, indem man sich aufmacht, um anderswo bessere Umstände zu finden.

Umgekehrt müsste daher ein prall gefülltes Reservoir an Arbeitskräften für das Kapital eigentlich wünschenswert sein. Womit wir bei Donald Trump wären. Seit Wochen findet auf Anordnung des US-Präsidenten eine Hatz auf illegalisierte Migrant:innen statt, obwohl das ökonomisch eher kontraproduktiv sein dürfte. Tatsächlich berichtete kürzlich die «New York Times» von einer internen Regierungsanordnung, Branchen wie die Landwirtschaft und die Gastronomie von den Razzien zu verschonen. Diese Industrien hatten sich über den Verlust teils langjähriger Mitarbeiter:innen, die die Polizei- und Zollbehörde ICE verschleppt hatte, beschwert.

«Die Grenzen sollen offen sein»

«Humankapital» ist für die Profiterwirtschaftung genauso unerlässlich wie Kapital an Rohstoffen und Maschinen. Diese Erkenntnis sprach auch aus einem Leitartikel des «Wall Street Journal» vom 3. Juli 1984 aus Anlass des bevorstehenden Nationalfeiertags. Die Zeitung aus New York, die politisch der Republikanischen Partei nahesteht, hatte darin nicht nur eine laxe Einwanderungspolitik befürwortet, sondern forderte sogar, den Satz «Die Grenzen sollen offen sein» als Zusatz in die US-Verfassung zu schreiben. Angesichts des heutigen politischen Klimas in den Vereinigten Staaten erscheint das wie eine Geschichte aus einem Paralleluniversum – selbst wenn das Blatt Migrant:innen damals als Produktionsfaktor in den Blick nahm und humanitäre Aspekte eine untergeordnete Rolle spielten.

Die Anekdote veranschaulicht die Verschiebung der politischen Grosswetterlage. In den Sturm-und-Drang-Jahren des Neoliberalismus wurde nicht nur freier Warenverkehr als ökonomisches Gebot betrachtet; auch gesellschaftspolitisch galt Weltoffenheit als Norm. Heute dagegen dominieren autoritäre Kräfte, die nationale Einkapselung propagieren, was in Umwälzungen wie den Brexit und die Wahl Trumps mündete.

Letzterer hat gerade in seiner zweiten Amtszeit nicht nur Papierlosen, sondern auch dem freien Warenverkehr mit seinen Importzöllen den Krieg erklärt. Heisst das also, dass mit dem Trumpismus der Neoliberalismus ans Ende gekommen und ein anderes Regime an seine Stelle getreten ist – als Gegenschlag derer, denen es zu viel geworden ist mit der Globalisierung? Haben eben noch überwunden geglaubte Konzepte wie Nation, Volk oder gar «Rasse» deswegen neue Wirkmächtigkeit erlangt?

Soziobiologie und Genetik

Diese Deutung ist verbreitet, der Historiker Quinn Slobodian zeichnet jedoch in seinem bislang nur auf Englisch erschienenen Buch «Hayek’s Bastards» ein anderes Bild. Darin deutet der in den USA lehrende Kanadier den heutigen Rechtspopulismus eben nicht einfach als auf den Neoliberalismus folgenden «Backlash». Vielmehr seien sehr weit rechts aussen zu verortende Ideen seit langem schon Teil von dessen Tradition.

Slobodians Fokus liegt auf einer sich innerhalb des Neoliberalismus nach dem Kalten Krieg deutlich herauskristallisierenden Strömung, die eine marktradikale Politik mit Argumenten aus der Soziobiologie oder der Humangenetik zu rechtfertigen versuchte: Man stösst hier auf eine Art turbokapitalistische Eugenik, die auch für die Entstehung der neuen Rechte in den USA – der «Alt-Right» – wichtig war. Hier verbanden sich die Forderung nach abgeschotteten Staatsgrenzen, die obsessive Sorge um sicheres Geld (damals galt Gold und noch nicht Krypto als Heilsweg) und die «wissenschaftliche» Erforschung biologischer Hierarchien unter Menschen mit der Verklärung kapitalistischer Konkurrenz zum Naturgesetz.

Mit dieser ideengeschichtlichen Rekonstruktion will Slobodian erklären, warum der Libertarismus, der ja eigentlich die individuelle Autonomie gegen alle Formen des Kollektivismus zu verteidigen vorgibt, heute weitgehend widerspruchsfrei mit extrem rechten Vorstellungen einhergeht. Figuren wie der argentinische Präsident Javier Milei, der sowohl für eine ultraliberale Wirtschafts- als auch eine reaktionäre Gesellschaftspolitik steht, verkörpern dieses Amalgam genauso wie das Heer der Maskulinisten, das online gegen Frauen hetzt und sich nebenher auch für staatlichem Zugriff entzogene Kryptowährungen begeistert.

Im vom Historiker beleuchteten Milieu libertärer und neoliberaler Propagandisten stösst man auf eine Reihe obskurer Figuren. Etwa Gerard Radnitzky: Der deutsch-schwedische Wissenschaftsphilosoph wollte die auf Privateigentum basierende Wirtschaftsordnung schon im Tierreich begründet sehen. Eigennutz und nicht Solidarität sei der elementarste Instinkt, das Streben nach Eigentum stecke dem Menschen bereits in den Genen. Auch der Ökonom Murray Rothbard, einer der Gründerväter des Neoliberalismus und heute grosses Idol Mileis, war überzeugt, dass «die Biologie wie ein Fels egalitären Fantastereien entgegensteht». Von einer solchen Rechtfertigung von Ungleichheit ist es nicht mehr weit zu sozialdarwinistischen und rassistischen Ideen.

Exklusion als Businessprinzip

Einflussreich war auch Peter Brimelow. In den Achtzigern war der in England geborene Finanzjournalist, heute eine wichtige Figur der Alt-Right in den USA, in der angelsächsischen Wirtschaftspublizistik eine der damals noch eher raren Stimmen, die Immigration strikt ablehnten. Er plädierte für ethnische Homogenität, dezidiert anhand ökonomischer Kategorien begründet: Nationalstaaten, in denen jeder jeden wegen der gemeinsamen Sprache und des geteilten kulturellen Hintergrunds verstehe, seien schlicht ein effektiver Weg, Menschen zu organisieren.

«Ethnische Exklusion» bedeute geringere Transaktionskosten, wie es im Fachjargon heisst, verspricht mithin also ein gutes Geschäft. Hier stösst man direkt auf die Schnittstelle zwischen Neoliberalismus und völkischem Nationalismus. Über die Jahre fand diese Ideenwelt Verbreitung über den Planeten, befördert durch von vermögenden Financiers alimentierte Thinktanks und Konferenzen. Von Argentinien über Deutschland und Polen bis nach Japan spielten dabei insbesondere die nach dem neoliberalen Vordenker Ludwig von Mises benannten Institute eine wichtige Rolle.

Der radikalisierte Rechtslibertarismus von heute ist also kein neues Phänomen, sondern gärte lange in den Debattenräumen abseits der breiten Öffentlichkeit; das macht Slobodians Buch sehr deutlich. Die Frage, ob der Trumpismus und seine internationalen Ableger damit die Ära des Neoliberalismus beendet haben, wäre folglich mit einem Nein zu beantworten: Womit man es zu tun hat, ist weniger eine Rebellion gegen den Neoliberalismus als vielmehr eine Art neonationalistischer Radikalisierung desselben.

Welche politischen und ökonomischen Triebkräfte diese Radikalisierung befeuert haben, wäre noch zu analysieren. Fest steht aber, dass diese Bewegung durch und durch ein Elitenprojekt ist, das Spannungen in den Kapitalfraktionen provoziert, wie der erwähnte Widerstand aus der Wirtschaft gegen die Deportationen in den USA zeigt. Für alle, die den Brutalolibertarismus nicht einfach hinnehmen wollen, müssten sich hier zumindest strategische Spielräume eröffnen.