Ölförderung in Italien: Die trüben Wasser der Basilikata

In Süditalien liegt das grösste Landölfeld Westeuropas. Für die Bevölkerung gab es vom Ölkonzern Eni ein paar neue Turnhallen und Strassen, doch dieser lässt auch verschmutztes Abwasser in Flüsse und Seen ab.

Links liegt ein stillgelegtes Flughafengelände, durch das das Abwasser des Industrieparks Tecnoparco Valbasento unterirdisch geleitet wird. Rechts stehen drei Kühe auf der Weide. «Idyllisch, nicht?», sagt Giorgio Santoriello und knöpft seine gelbe Warnweste über dem T-Shirt zu. Er hält einen langen Stab, an dem ein Plastikbecher baumelt, und geht auf ein unscheinbares Rohr zu, aus dem das Abwasser in einen Bach und durch die Wiese in den Fluss Basento fliesst.

Santoriello, 41-jährig, kantige Brille und Stoppelbart, sieht ein bisschen wie ein gross geratener, mürrischer Pfadfinder aus, wie er da am Rand des Rinnsals steht. Mit dem Fuss schiebt er die Margeriten zur Seite, dann hängt er den Plastikbecher ins Wasser. Trocken sagt er: «Auch in Tschernobyl blühen die Blumen.»

Der Leiter der Umweltorganisation Cova Contro zieht seit über zwölf Jahren Wasserproben aus den Stauseen, Flüssen und Kanälen der Region. Er lässt die Proben analysieren und informiert die Behörden über die Ergebnisse. Manchmal nimmt er Forscher mit, Journalistinnen oder Polizisten. «Geändert hat sich nichts», sagt er.

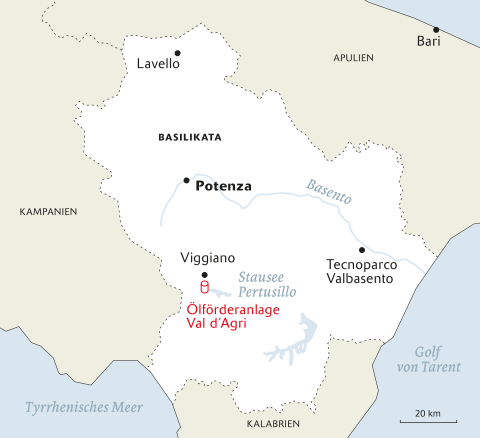

Die Basilikata, am Spann des Stiefels zwischen Apulien und Kalabrien gelegen, ist eine der isoliertesten Regionen Italiens. Ihre Dörfer sind oft auf Hügeln gebaut; es dauert lange, um durch die Täler von einem zum nächsten zu gelangen. Ohne Auto kommt man kaum herum. Mehr als die Hälfte der Gemeinden sind nicht ans Bahnnetz angeschlossen, was die Reise in die Grossstädte des Landes kompliziert macht. Jesus soll es gar nicht erst über Kampanien hinaus bis in die Basilikata geschafft haben, zumindest nach dem Titel eines berühmten Romans von Carlo Levi: «Christus kam nur bis Eboli» von 1945.

Dabei wird heute in der Region eine der wertvollsten Ressourcen der Welt gefördert: Erdöl.

Strukturschwache Region Basilikata

Zehn Prozent des gesamten Öl- und Gasverbrauchs Italiens werden durch die Förderung in den welligen Hügeln der Basilikata gedeckt. Im «Val d’Agri»-Ölfeld, dem grössten Landölfeld Westeuropas, wird seit 1996 Öl gefördert. Südlich des Städtchens Viggiano erstreckt es sich über eine Fläche von mehreren Tausend Quadratkilometern. Betrieben wird es vom italienische Öl- und Energiekonzern Eni; einen kleineren Anteil von gut dreissig Prozent hält der Weltkonzern Shell.

Das Rohöl wird erst von Wasser und Erdgas getrennt und entschwefelt und dann in Tanks gelagert, bevor es über Pipelines zu einer Raffinerie in Apulien geleitet wird. Das anfallende Abwasser wird zusammen mit anderem Abwasser im Tecnoparco Valbasento, eine gute Autostunde östlich von Viggiano, gereinigt.

Dort steht Santoriello in der Blumenwiese. «Mist! Handschuhe vergessen», sagt er, als er den Becher wieder aus dem Wasser zieht. Das Wasser im Gefäss leuchtet gelb wie ein kräftiger Weisswein. Vorsichtig giesst Santoriello es in ein Einwegglas um. In den nächsten Tagen will er die Wasserprobe in ein Labor bringen. Oft lägen die Chloroform- und Benzolwerte zehnmal höher als erlaubt, sagt er. Doch selbst dann bekomme er kaum eine Antwort von den lokalen Behörden.

Verborgene Krise

Letztes Jahr wandte sich Santoriello mit einer Petition an die EU-Kommission, da er die Umweltverträglichkeit einer neuen Abwasserverarbeitungsanlage des Eni-Konzerns namens Blue Water anzweifelte, die in der Nähe landwirtschaftlicher Gebiete zum Einsatz kommen soll. Die EU-Kommission antwortete, die italienische Regierung sei für die Einhaltung der EU-Regeln verantwortlich, und bislang sei noch kein Regelverstoss zu erkennen.

Eines der Hauptprobleme: Die Verschmutzung ist nicht immer auf den ersten Blick sichtbar. Der indische Schriftsteller Amitav Ghosh schrieb in seinem Buch «Die grosse Verblendung» über die Klimakrise: «Ölraffinerien sind in der Regel so stark abgesichert, dass man nur den fernen Schimmer von Metall sehen kann, mit Tanks, Pipelines, Bohrtürmen, die unter Flammenstrahlen glühen.» Auch wegen dieser Unsichtbarkeit im Vergleich zur Kohleförderung, mit der Bilder schmutzig rauchender Kamine verbunden werden, wurde weltweit weniger gegen die Umweltverschmutzung durch die Raffinerien angekämpft.

Als die Erdölförderung in der Basilikata Ende der 1990er Jahre ausgeweitet wurde, protestierten einige Bewohner:innen zwar dagegen, doch die Firmen konterten die Umweltbedenken mit dem Versprechen, der relativ armen Region zu einem wirtschaftlichen Aufschwung zu verhelfen. Obwohl der Tourismus in Städten wie Matera, bekannt auch aus dem James-Bond-Film «No Time to Die», zunahm, leben laut den neusten Zahlen noch immer über siebzehn Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Einige fanden einen Arbeitsplatz in der Industrie, besonders aus der Stadt Viggiano, in der fast alle etwas mit der Ölproduktion zu tun haben.

Die Erdölindustrie verpflichtete sich dazu, sieben Prozent der Einnahmen aus der Ölproduktion an die Region zurückzugeben: Von 1997 bis 2010 flossen so über 636 Millionen Euro in den regionalen Haushalt, und ein Teil der Einnahmen wurde als «Brennstoffgutschein» an die Haushalte verteilt. Trotzdem blieb der grosse wirtschaftliche Aufschwung aus. Wie Studien zeigen, machten vor allem die Ölfirmen selbst das grosse Geld. Hinzu kommt, dass neue Turnhallen nicht über die Umweltschäden hinwegtäuschen können.

Steht man auf der Piazza von Viggiano, hat man einen guten Blick nach Süden in die grünen Hügel, wo das «Val d’Agri»-Ölfeld liegt. Hier werden rund 85 000 Barrel Rohöl pro Tag gefördert. Das Unternehmen hat der Stadt einen neuen Anstrich gegeben: finanzierte Sportcenter, reparierte Strassen. Doch es schützt die Bewohner:innen nicht vor den schädlichen Folgen der Ölförderung.

«Jeden Tag rieche ich das Öl», sagt Leonardo Fiore, der in seiner kleinen Werkstatt auf der Piazza seit vierzig Jahren weltweit begehrte Harfen baut. Er ist einer der wenigen der 3000 Einwohner:innen, die nicht in der Ölförderung arbeiten. Früher, da war Viggiano für seine Harfenproduktion bekannt. Im 18. Jahrhundert sollen viele Musiker aus dieser kleinen Stadt mit ihren Harfen in die weite Welt gereist sein. «Heute sind wir für das Öl bekannt», sagt Fiore, während er nach einem Besuch in seiner Werkstatt mit einem Espresso an der Bar eines Stadtcafés sitzt. Dann muss er gleich wieder los, eine Bestellung wartet.

Folgenlose Verbrechen

Die wenigen Nachrichten, die es in den letzten Jahren über die Umweltsituation in der Basilikata in die Medien geschafft haben, lesen sich wie ein Skript grosser Umweltverbrechen: Abwässer mit einer Radiumkonzentration, die den gesetzlichen Grenzwert für Trinkwasser um das Neunfache überschreitet; eine Luftqualität zeitweise so schlecht wie in Peking oder Neu-Delhi. In einer wissenschaftlichen Studie des italienischen Nationalen Forschungsrats von 2017 konnte nachgewiesen werden, dass durch das Abfackeln des Erdgases, das bei der Förderung entweicht, Stickoxide, Benzolpartikel und andere Kohlenwasserstoffe in die Luft gelangen – und Menschen, die rund um den Förderkomplex leben, häufiger unter chronischen Atemwegserkrankungen leiden. Das sind Erkenntnisse, die nicht nur in der Basilikata, sondern weltweit von internationalen Ölfirmen und deren Lobbys geleugnet oder unterschlagen werden, wie der «Guardian» vor einigen Jahren berichtete, gestützt auf geleakte Dokumente der internationalen Ölindustrie.

Es lohnt sich also, genau hinzusehen, von wem Studien in Auftrag gegeben werden. 2021 kam beispielsweise ein wissenschaftliches Papier zum Schluss, dass die Ölförderung in der Basilikata das Risiko für Erdbeben in der Region nicht erhöhe. Kurz darauf wurde bekannt, dass die Studie von Eni selbst gesponsert worden war.

Eni musste etwas für sein Image tun. Denn 2017 geriet das Unternehmen mit einem Umweltskandal in die Schlagzeilen, der bis heute unter dem Namen «Petrolgate» bekannt ist: In der Raffinerie von Viggiano liefen 400 Tonnen Rohöl in den Boden und das Grundwasser. Die Staatsanwaltschaft in Potenza, der Hauptstadt der Region, leitete eine Untersuchung ein und verhaftete über ein Dutzend Eni-Angestellte. Unter den Festgenommenen war Enrico Trovato, der ehemalige «Bezirksleiter Süd» des Unternehmens. Er wurde beschuldigt, nicht ausreichend auf das Leck reagiert zu haben, das schon seit 2008 bekannt gewesen sein soll. Im August 2013 hatte sich Gianluca Griffa, der ehemaliger Leiter des Ölzentrums von Viggiano, das Leben genommen. Während der Gerichtsverhandlung tauchte ein Abschiedsbrief des Ingenieurs auf, in dem er schrieb, er sei zum «Schweigen über die Probleme der Fabrik» gezwungen worden.

Immer wieder wurden die Gerichtsverhandlungen verschoben. «Auf ein Urteil warten wir bis heute», sagt Umweltaktivist Giorgio Santoriello. Auch wenn die Umweltverbrechen ohne Folge blieben, sagt er, gebe er nicht auf. Er werde weiter die Bevölkerung über die Ergebnisse der Labortests informieren und Fotos und Videos an die Behörden weiterleiten. «Wir brauchen eine effizientere strafrechtliche Verfolgung der Industrie», sagt Santoriello. Für ihn ist auch das verschleppte Gerichtsverfahren ein klares Zeichen dafür, dass die gesundheitlichen Folgen der Erdölförderung vertuscht würden.

Schon mehrmals wurden die Kameras entfernt, die Santoriello dort in die Bäume gehängt hatte, wo das Abwasser in den Basento fliesst. Vielleicht von Bauern, die nicht unbedingt ein Interesse daran hätten, öffentlich zu machen, dass ihre Kühe verschmutztes Wasser trinken – so seine Vermutung. Im Lauf der Jahre verfeinerte seine Umweltorganisation ihre Technik weiter. Santoriello filmt mithilfe von Drohnen aus der Luft das Abwasser, das sich wie dunkle Farbe in den klaren Fluss schlängelt, in dem Tag und Nacht die Kühe stehen. Die Organisation finanziert sich durch private Spenden aus der Region. Die meisten Spender:innen seien anonym, sagt Santoriello.

Ende letztes Jahr gab die Staatsanwaltschaft von Potenza Entwarnung: Das Wasser des Basento sei trinkbar. Die Polizei kam mit eigenen Proben zum Ergebnis, die Vorgaben des Gesetzesdekrets zur Wasserqualität würden erfüllt. Doch die Menschen bleiben skeptisch. Niemand, mit dem wir bei unserem Besuch in der Region gesprochen haben, hält das Leitungswasser für trinkbar.

Santoriello sagt, viele Landwirt:innen in der Region, in der wegen der langen Dürreperioden im Sommer ganze Getreidefelder vertrocknen, stünden vor einer fatalen Wahl: «verschmutztes Wasser oder Hungersnot». Während einer Trockenphase im vergangenen Jahr blieb in 29 Gemeinden der Basilikata das Trinkwasser über Monate rationiert.

Die Erdölunternehmen würden grosse Mengen an Grundwasser nutzen, um ihr Abwasser zu verdünnen, sagt Santoriello. Im Basentotal nähmen sie der Landwirtschaft zunehmend das Wasser weg; sie würden bei der Verteilung bevorzugt, weil sie ganzjährig konstante Mengen benötigten.

Lecks in den Leitungen

Im Norden der Basilikata, dort, wo die Felder breiter und die Hügel flacher werden, wo die Region an Apulien grenzt und das Meer nah ist, sind die Sorgen andere. Marcello Di Ciommo, 75 Jahre alt, breitet auf einem langen Holztisch im Besprechungszimmer seines Bauernhofs ein Dokument nach dem anderen aus. Er ist fassungslos. Die Dürre des vergangenen Jahres hat ein Loch in das Konto seines Milchkuhbetriebs gerissen.

Im Vergleich zum Vorjahr hatten die Stauseen über 210 Millionen Kubikmeter weniger Wasser – das entspricht dem Jahresverbrauch von über einer Million Vierpersonenhaushalten. Und es fiel nur ein Drittel so viel Regen wie im Durchschnitt in der Region. Die Gemeinde Lavello rationierte das Wasser. Ende August folgte die Anordnung, die Felder nicht mehr mit Trinkwasser zu wässern, und auch der Rest der Ernte verdorrte. Was blieb, waren gelbe Stiele, an denen die Tomaten wie geplatzte Luftballons hingen. Die Sträucher hatten den Saft aus ihren eigenen Früchten gezogen, und auch der Weizen sah nicht besser aus.

«Wir giessen die Felder mit unseren Tränen», sagt Di Ciommo. Er lacht krachend und steckt sich im Gehen sein hellblaues Hemd in die Jeans. Di Ciommo ist für die Verwaltung des Hofs zuständig, die Arbeitshosen tragen heute andere. Der Betrieb liegt nördlich des Städtchens Lavello, der Ofanto fliesst am Hof vorbei Richtung Adria.

Das Problem sei nicht nur der fehlende Regen, sagt Di Ciommo, es komme überhaupt nur ein Bruchteil des eigentlich verfügbaren Trinkwassers in den Haushalten an. Das liege an defekten Leitungen und Staudämmen. Die Lokalregierung schaffe es nicht, sie zu reparieren und instand zu halten. Laut dem nationalen Institut für Statistik verliert die Region mehr als zwei Drittel ihres Trinkwassers durch das marode Wassernetz. Auch in der Hauptstadt Potenza sind es siebzig Prozent.

«Mein Leben hängt an diesem Hof», sagt Di Ciommo. «Nicht einmal, wenn ich wollte, könnte ich ihn verkaufen – alles hat hier dramatisch an Wert verloren.» Neben dem Schreibtisch hängen Dutzende Medaillen wie silberne Teller, Auszeichnungen, die Di Ciommo für seine Kühe gewonnen hat. Und die ihm fürs Überleben seines Hofs heute nichts mehr nützen. Er legt eine Tabelle auf den Tisch. «830 000 Euro Verlust – allein durch den Getreideausfall.»

Laut der Wassergesellschaft Acque del Sud fällt heute im Vergleich zu früheren Jahren rund achtzig Prozent weniger Regen. Doch darauf hätte man sich vorbereiten können, so Di Ciommo. Schon in den Neunzigern reiste er mit einer Delegation italienischer Landwirt:innen nach Israel, um neue Methoden der Wassereinsparung kennenzulernen. «Damals wollten wir einfach Kosten sparen – nicht einmal im Traum habe ich daran gedacht, dass wir das Wasser einmal nicht mehr hätten, um die Felder zu bewässern.»

Im Magen der Kühe

Einer der Seen, aus denen etwa eineinhalb Millionen Menschen in der Umgebung ihr Trinkwasser beziehen, ist der Stausee Pertusillo. Auf einer Outdoorreise-Site wird er als «idealer Ort für Sportfischen und Spaziergänge in der Natur» beschrieben. Hinter dem See liegt eine grüne Hügellandschaft, auf der Südseite eine verlassene Pizzeria. Die Fensterläden hängen ausgeleiert in den Scharnieren, der Brunnen im Garten ist verödet, und auf der Veranda, wo einmal Gäste sassen, sammelt sich das Laub zu eindrucksvollen Hügeln.

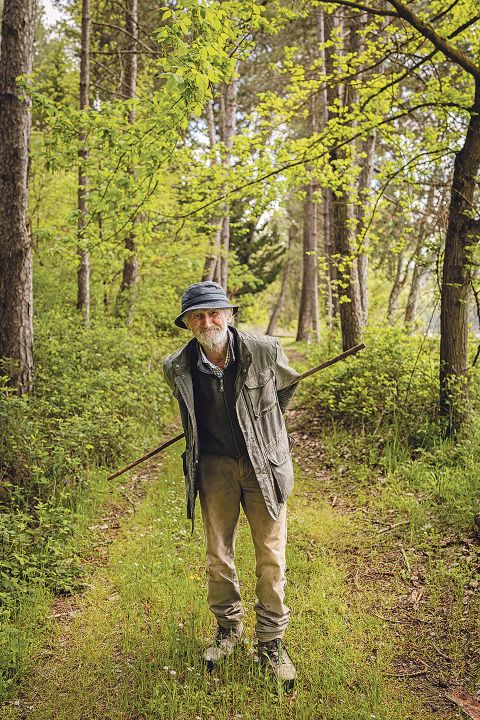

Ein Stück weiter, im Wald am Ufer des Stausees, sitzt der achtzigjährige Hirte Vincenzo, der nur seinen Vornamen nennt. Er schlägt seine Beine übereinander und schnippt den Hut aus seiner Stirn. Zuerst ist er verwundert, dass er nicht der Einzige ist, der heute das verlassene Seeufer entlangläuft.

Bei der Petrolgate-Katastrophe 2017 floss ein grosser Teil des ausgelaufenen Öls in den See und setzte sich am Grund ab. Vincenzo bemerkt die unsichtbare Verseuchung, wenn seine Kühe Koliken haben, nachdem sie zu viel von dem Wasser getrunken haben. Angefangen habe das aber schon vor zwanzig Jahren, das mit der Verschmutzung des Sees durch die Ölfirmen und dem Bauchweh seiner Kühe, erzählt er. Seit er sechs Jahre alt war, ist er mit den Kühen unterwegs. Bis heute kommt er an den Stausee, um seine Herde grasen zu lassen, wie er es schon immer getan hat.

«In manchen Wochen treiben die Fische auf der Wasseroberfläche», sagt Vincenzo. «Bei euch lebt es sich besser», ergänzt er knapp. Das Einzige, was er an diesem Tag mit sich trägt, sind ein Gehstock aus Holz und eine Plastikflasche mit Wasser. Das Wasser aus der Leitung trinke er schon lange nicht mehr.