Jazz: Bis die Dunkelheit wieder verschwindet

Der Singer-Songwriter Elliott Smith wirkt trotz seines frühen Todes 2003 bis heute nach. Kann ausgerechnet ein Jazzpianist einen wie ihn ehren? Nur wenn es Brad Mehldau ist.

Brad Mehldau eröffnet das Album am Piano ganz alleine: «Better Be Quiet Now» von Elliott Smith. Das Stück ist sofort erkennbar, Mehldau zerlegt nichts. Das Original des 2003 mit 34 Jahren verstorbenen Indie-Genies hat natürlich einen ganz andern Ton. Smiths immer ein bisschen gehauchte und im Studio geschichtete Stimme und die akustische Gitarre erzählen bereits klanglich von Weltabgewandtheit und Melancholie.

Der Klang des Flügels ist im Vergleich zupackender. Und wie Mehldau den Puls im Solopiano anzieht und wieder fallen lässt, ist ein Zeichen der Souveränität, wie man die Zeit selbst gestalten kann. Hier überwindet die Kunst die Fragilität, vielleicht sogar die Depression, von der die Musik erzählt. Nach zwei Minuten setzen in «Better Be Quiet Now» die Streicher ein, das Flügelhorn kommt dazu, die ganze optimistische Opulenz: Das Stück kommt bei Mehldau aus dem Tunnel heraus. Bei Smith heisst es am Schluss: «I’ve got a long way to go / I’m getting further away» – Smith entfernt sich vom Licht, Mehldau findet es, auch ohne Worte.

Das stimmt so nur im vergleichenden Hören dieses Songs. Ansonsten trifft Mehldau den Punkt genau in seinem hervorragenden Begleittext, wenn er schreibt, dass Komponisten wie Smith (oder Beethoven!) nur in der Musik einen Weg fanden, die Dunkelheit mit der Liebe zu versöhnen. Grosse Worte. Aber das Album kann sie einlösen.

Ein kleines Wunder

Es könnte ja vieles schiefgehen, wenn ein Jazzer einen bis heute verehrten Toten des Alternative Rock in sein musikalisches Reich holen möchte: die scheinbar klaren, aber doch raffinierten Harmonien von Smith mit Virtuosität weiter veredeln oder gar pianistisch mit der Einsamkeit in dieser Stimme schmusen. Horrorvorstellung! Es ist ein kleines Wunder, wie das alles nicht passiert. Mehldau durchdringt die Originale, weil er die Songs schon so lange liebt. Bei ihm wird noch klarer, wie fein sie wirklich sind; diese Hommage weist auf eine tiefere Verwandtschaft hin.

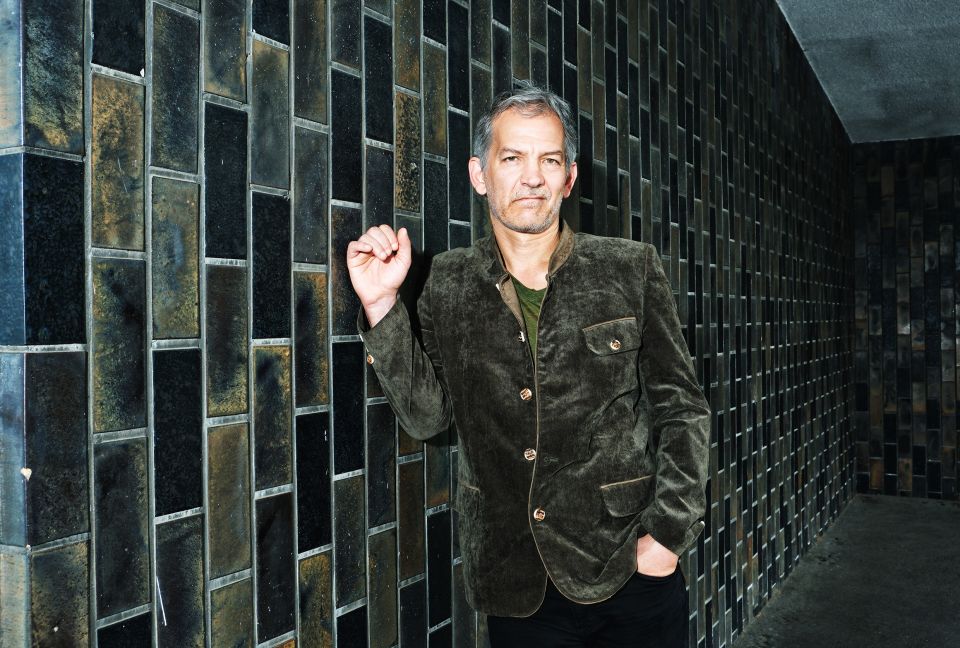

«Er blutete, wir heilen», schreibt Mehldau. Er weiss selbst, dass hier ein Klischee lauert, und spricht es an. Doch die Musik setzt die Rede des Depressiven als Märtyrer fast unheimlich ins Recht – nicht als Regelfall, dass Kranke Genies seien, sondern als künstlerische Ausnahme. Denn ja, Elliotts Werk spendet trotz der besungenen Tiefen weiterhin vielen Trost, und Mehldau kennt Depressionen aus erster Hand. Folgerichtig, dass er in Nick Drake einen Ahnen von Smith ausmacht und ein Instrumentalstück covert. Drake ist in den siebziger Jahren Smiths Vorläufermodell, sowohl was die Musik als auch den mentalen Zustand und den Tod betrifft. Mehldau spielt Drakes «Sunday» direkt nach Elliotts «Colorbars», und auch hier hört man die Verbindungslinie in der Musik selbst, in den Harmonien und in den Themen, die sich verblüffend ähneln.

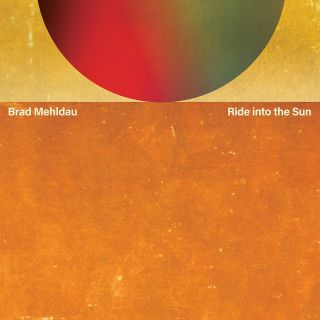

Bezeichnend ist bei der Abfolge von Nick Drake zu Elliott Smith, dass Mehldau beide Male nicht das Thema spielt. Zuerst ist es die Mandoline von Chris Thile und auch sein Gesang, beim Drake-Cover spielt eine Querflöte die Melodie, wie im Original. Er muss nicht zwingend den Lead übernehmen, um dem Verehrten und dessen Musik gerecht zu werden. Nicht weil es Mehldau an Selbstbewusstsein mangelt. Er hat vier eigene Stücke beigesteuert, die manchmal mit Motiven von Smith arbeiten, wie das ruhige, orchestrale Titelstück «Ride into the Sun (Part 1)».

Es gebe ein Thema in «Ride into the Sun», schreibt Mehldau, das vorwärts wie rückwärts gespielt gleich töne, wie ein musikalisches Palindrom. Alles kehrt wieder, von vorne wie von hinten, auch die Dunkelheit. Aber das schliesst eben ein, dass sie auch wieder verschwindet. Mehldau spielt viel mit dieser nicht nur rhetorischen, sondern auch musikalischen Figur der Verschränkung von Licht und Dunkel, wenn sich Schatten in Moll etwa durch stabile Durakkorde schleichen.

Konturen des Wahnsinns

Das Wedeln zwischen Tongeschlechtern und die zirkuläre Wiederkehr mentaler wie musikalischer Zustände: Das gilt auch für Mehldaus Umgang mit Traditionslinien, die auf diesem Album elegant angefahren werden. Nicht nur ein Song von Nick Drake, sondern auch einer von Big Star ist dabei, einer Band der Siebziger, die wie Drake erst posthum Anerkennung fand. Und in «Everbody Cares, Everybody Understands» spielt Daniel Rossen von der Brooklyner Band Grizzly Bear, die in den späten nuller Jahren besonders erfolgreich war, die Gitarre. Der Song erhält hier klarere Konturen des Wahnsinns, wenn sich die Streicher schier endlos in die Höhe schrauben, als hätte es George Martin 1967 für die Beatles arrangiert.

Rossen singt sogar in «Tomorrow Tomorrow», einem Song, der viel vom Zuschnitt dieses Albums in nur vier Minuten verrät: das Thema der Depression («static in my ear», das Rauschen in meinen Ohren), der Paartanz von Dur mit Moll, ein kurzes, jazziges Pianosolo, das nie fremd wirkt.

Am wichtigsten ist der musikalische Beweis, dass nichts umsonst war, wenn die Musik mehr als zwanzig Jahre nach dem Tod von Elliott Smith zu solchen Alben führt.