Absinth: Was ist aus der «grünen Fee» geworden?

Seit zwanzig Jahren sind Produktion und Verkauf von Absinth in der Schweiz wieder legal. Was hat das mit diesem Getränk gemacht, das im Untergrund Kultstatus erlangte? Und was denkt man im Val de Travers, der Geburtsstätte dieses Aperitifs, darüber? Eine Reise durch Tal und Zeit.

Solothurn an einem Abend im Hochsommer: der Himmel irgendwo zwischen Blau und Orange, am Horizont zeichnet sich die Jurakette ab. Um 20 Uhr ist es immer noch 29 Grad heiss, und die Menschen drängen sich an den Buvetten entlang der Aare. In der Altstadt, wo die «Grüne Fee» zu Hause ist, staut sich die Hitze. Wenig erstaunlich also, dass in der Bar noch nicht viel läuft. Hinter dem Tresen reiht sich eine Absinthflasche an die nächste, aus den Boxen singt Bob Marley, er sei ein Rebell. Das grosse Fenster zur Strasse ist offen, und davor sitzen Roger Liggenstorfer und Chris Heidrich am einzigen Tisch, den es hier draussen gibt.

Zwanzig Jahre ist es her, dass Heidrich und Liggenstorfer gemeinsam mit einem mittlerweile verstorbenen Geschäftspartner die «Grüne Fee» eröffneten. Möglich gemacht hatte es eine Gesetzesänderung, die das fast hundert Jahre währende Absinthverbot am 1. März 2005 aufhob. Die Parlamentssession im Jahr zuvor, in der die Legalisierung des Aperitifs beschlossen worden war, war für Liggenstorfer in mehrfacher Hinsicht denkwürdig gewesen – hatte der Nationalrat doch am selben Tag beschlossen, auf eine geplante Revision des Betäubungsmittelgesetzes nicht einzutreten. Damit endete eine Phase der Liberalisierung im Umgang mit Cannabis. Ein harter Schlag für Liggenstorfer, der seit den achtziger Jahren für die Cannabislegalisierung gekämpft und die Räumlichkeiten der «Grünen Fee» einem Hanfladenbetreiber untervermietet hatte. Als dieser schliessen musste, kamen Liggenstorfer und Heidrich auf die Idee einer Absinthbar. Heidrich kümmerte sich als Architektin um den Umbau und die Gestaltung, Liggenstorfer hatte einen starken Bezug zum Getränk: «Mein jurassischer Grossvater hat heimlich gebrannt, ich bin quasi mit dem Geruch von Absinth in der Nase aufgewachsen.»

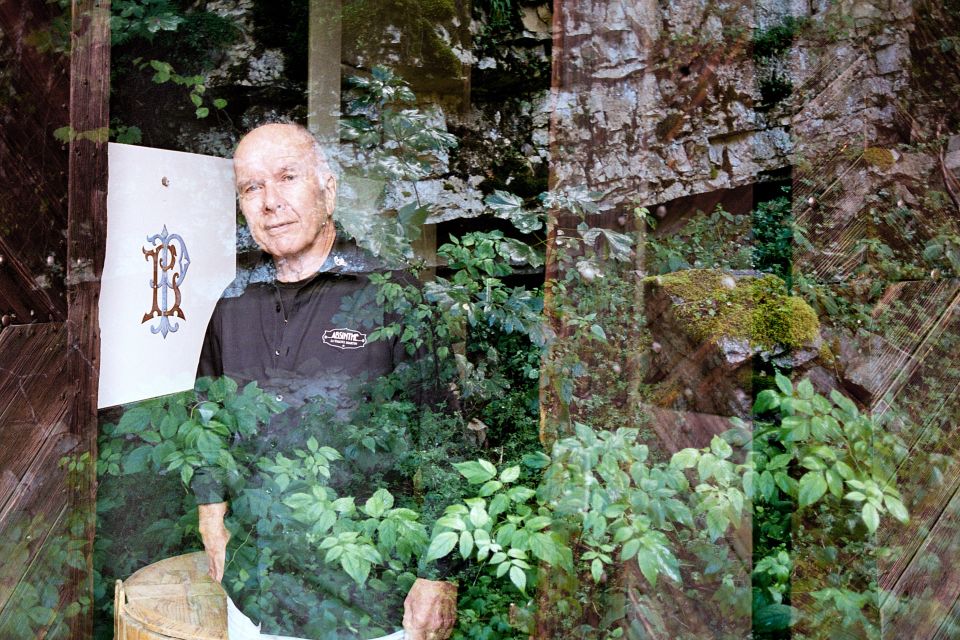

Doppelt belichtet

WOZ-Fotograf Florian Bachmann hat die Reise von Ayse Turcan durch das Val de Travers begleitet. Gemeinsam wurden die Destillerie der Martins, der Brunnen im Wald und die Wermutproduktion auf dem Hügel besucht. Bei einem zweiten Ausflug legte Bachmann mittels Doppelbelichtung die verwunschene Waldlandschaft über alle Bilder der Reportage – analog, versteht sich. Ob es gelungen ist, die Spuren der «grünen Fee» einzufangen?

Der Geruch in der Nase wird vom Anis bestimmt, der dominantesten Pflanze im Absinthbouquet, das überdies Wermut, Fenchel und meist weitere Kräuter enthält. Liggenstorfer verschwindet kurz und kehrt mit einem Absinth zurück, an dessen Rezeptur er mitgewirkt hat. «Aphrodite» heisst die Kreation, von der er jeweils einen Fingerbreit in gläserne Kelche giesst. Die Barkeeperin bringt die Fontaine, einen gläsernen Tischbrunnen mit kleinem Hahn, der mit Wasser und Eiswürfeln gefüllt ist und aus dem sich die Gäste Wasser in den Schnaps träufeln können. Die ideale Temperatur liege zwischen acht und zwölf Grad, erklärt Chris Heidrich. «Da entfalten sich die Kräuter und die ätherischen Öle optimal.» Die ätherischen Öle sind es auch, die in Kombination mit dem hohen Alkoholgehalt und der Kälte des Wassers für den Louche-Effekt sorgen, die milchig-trübe Färbung. Ein ungeübter Gaumen fühlt sich stark an Pastis erinnert, den Liggenstorfer abschätzig «kastrierten Absinth» nennt. Der grösste Unterschied besteht im Wermut, dessen Inhaltsstoff Thujon lange den Ruf hatte, die Absinthtrinker:innen gewalttätig zu machen, in den Wahnsinn zu treiben, gar blind werden zu lassen.

Ein Mythos, sagen heute nicht nur Liggenstorfer und Heidrich, sondern auch die Wissenschaft – negative Begleiterscheinungen des Absinthkonsums seien wahrscheinlicher auf chronischen Alkoholkonsum zurückzuführen. Auch Halluzinationen bekomme man keine, sagt Liggenstorfer, vielmehr mache die «grüne Fee» die Leute friedlich und entspannt. «Wir haben hier definitiv weniger Aggressionen als in anderen Bars, das können alle Mitarbeitenden bestätigen.» Vielleicht liegt es auch am Reggae, der nach wie vor aus den Boxen klingt: Als es draussen dunkler wird und sich zunehmend mehr Menschen vor der Bar versammeln, bleibt die Stimmung tatsächlich entspannt. Richtig viel los ist jedoch immer noch nicht. Man halte sich mit den «Apérogeschichten» über Wasser: Events für Gruppen, die in die «Grüne Fee» kommen, um Absinth zu degustieren und Geschichten zu hören. «Ich erzähle den Leuten dann jeweils Schauermärchen: dass sie blind und wahnsinnig würden», scherzt Liggenstorfer. Auch wenn der Mythos um den Absinth nach wie vor Gäste anziehe, sei er doch mit der Legalität ein Stück weit verloren gegangen. Für ihn sei es spannend gewesen, die Legalisierung eines Produkts mitzuverfolgen. Abgesehen von der Professionalisierung sei vor allem das Aufkommen von Konkurrenz neu gewesen, denn: «Im illegalen Markt steckten alle noch unter der gleichen Decke.»

Riecht das Tal nach Kräutern?

Wieso der Absinth verboten wurde und was während der Prohibition genau geschah, lässt sich am besten im Val de Travers erforschen, wo er seinen Ursprung hat. Von Neuchâtel her kommend, schlängelt sich der Regiozug vorbei an den hellen Felsen des Creux du Van, vorbei an Hügelflanken, dicht mit dunklen Tannen bedeckt, er passiert eine stillgelegte Asphaltmine und folgt dem Flusslauf der Areuse. Stillgelegte Fabriken erzählen von einer besseren Zeit, die kleinen Häuser davon, dass die Region nie reich war. Der Zug hält in Couvet, wo – die Historiker:innen sind sich uneins – vermutlich Henriette Henriod das Absinthrezept entwickelte und die Herren Dubied und Pernod 1797 die erste Absinthbrennerei gründeten. Nächster Halt in Môtiers. Bloss wenige Schritte vom Bahnhof entfernt schleicht sich der Geruch von Anis in die Nase. Kann das wahr sein, riecht das Tal tatsächlich nach den Kräutern des Absinth? Nein, der Geruch entströmt der am Bahnhof gelegenen Destillerie Bovet, geführt von Françoise Bovet, Tochter eines legendären Brenners aus der Zeit der Prohibition.

Ein paar pittoreske Steinhäuser und zwei Destillerien weiter dann die Maison de l’Absinthe: Hier gibt es im Tal produzierte Absinthe zu degustieren, Kleinigkeiten zu essen und allerlei Absinthsouvenirs und -accessoires zu kaufen – man kann am Bartresen aber auch Briefe aufgeben und Geld abheben, da sich hier auch die Poststelle befindet. In den oberen Stockwerken wartet das Herzstück des Hauses: das Absinthmuseum. Wer sich durch das Werbevideo zu Beginn der Ausstellung kämpft («Er ist elegant, zart, frisch […], der Absinth ist erwachsen geworden»), den oder die erwartet unter anderem eine nachgestellte Pariser Bar zur Zeit der Belle Epoque, der Blütezeit des Aperitifs, Räume mit Absinthaccessoires wie speziellen Karaffen, Tischbrunnen («fontaines»), Löffeln, Gläsern, aber auch Memorabilien wie Plakaten, Plaketten, Bildern und Fotos. Eine Spezialausstellung widmet sich einer alten Flasche Absinth, die in einem Schiffswrack gefunden wurde. Anhand des Absinths lassen sich aber auch kolonial- oder auch sozialgeschichtliche Einblicke gewinnen. Das veranschaulicht etwa der abgedruckte Text des Liedes «Jaurès» von Jacques Brel:

Was für ein Leben hatten unsere Grosseltern

Zwischen Absinth und Hochämtern

Sie waren alt, bevor sie alt wurden

Fünfzehn Stunden am Tag den Körper an der Leine

Absinth war nicht nur das Getränk der Bohème und der Künstler:innen wie Vincent van Gogh oder Oscar Wilde, er war auch das der Arbeiter:innen. Ende des 19. Jahrhunderts, als die Weinberge Europas von der Reblaus heimgesucht wurden, schnellten die Preise für Wein in die Höhe, während der Absinth günstig zu haben war. Gleichzeitig begann das Bürgertum, im übermässigen Konsum von Alkohol ein Problem zu sehen – ein Problem, das der Arbeiter:innenklasse zugeschrieben wurde. Es formierte sich die Abstinenzbewegung, geleitet von paternalistischen, moralischen und religiösen Motiven. Nur eine Minderheit von sozialistischen Abstinenzler:innen sah im Kapitalismus und in seinen Arbeitsbedingungen (siehe Brels «Jaurès») Ursachen für den Alkoholismus.

Auch mithilfe von Ärzten, die den Absinth für besonders schädlich hielten, mutierte die Spirituose zunehmend zum Sündenbock. Man begann, von «Absinthismus» zu sprechen. Der Schritt zu einem Verbot, für das sich auch die Weinproduzenten interessierten, war nicht mehr weit. In der Schweiz führte ein Komitee unter dem Lead des Blauen Kreuzes eine Kampagne, die Fahrt aufnahm, als 1905 im waadtländischen Commugny der Weinarbeiter Jean Lanfray im Rausch seine Frau sowie die zwei Töchter erschoss. Obwohl Lanfray angab, täglich mehrere Liter Wein und nur wenige Gläser Absinth zu trinken, stand das Verdikt der Öffentlichkeit fest: Der Absinth hatte ihn zur Tat verleitet. Im Dezember desselben Jahres lancierten Abstinenzler:innen eine Volksinitiative zur Erwirkung eines Absinthverbots. Auch davon erzählt die Ausstellung mit Abstimmungsplakaten beider Lager: Die Gegner beschworen die Schweizer Freiheit, Tell, Winkelried, die «Helden von Morgarten»: Alles vergeblich. Eine deutliche Mehrheit der Stimmbürger nahm die Initiative an. Da der Absinth ausschliesslich in der Romandie ein gängiges Getränk war, betraf es die meisten nicht. Einzig die Kantone Genf und Neuenburg sagten Nein zum Verbot.

Komplizenschaft im Tal

Es brach die Zeit der Prohibition an, die die Faszination für den Absinth massgeblich prägte. Im Val de Travers, der «Wiege» des Absinths, liess man sich seine Lokalspezialität von Bundesbern nicht verbieten, ganz im Gegenteil: Trotz Repression brannten die Talbewohner:innen weiter, im Versteck ihrer Keller, Schuppen und Badezimmer. Mütter, Onkel, Bauern, Arbeiterinnen. Einige durchaus auch aus finanziellen Gründen, die meisten, zumindest vordergründig, wegen der Tradition. Einer dieser klandestinen Brenner war Francis Martin. Anruf beim 78-Jährigen, der gerade in einem anderen Teil des Neuenburger Jura unterwegs ist. «Ich hoffe, Sie hören mich, ich bin an einem Erntefest im Val de Ruz, mein Sohn Philippe hat hier einen Stand.» Philippe Martin betreibt heute die Brennerei, die Francis Martin nach der Legalisierung gründete und in der er bis heute mitarbeitet. Bevor er sich bei der Aufhebung des Verbots 2005 entschloss, aus der Absinthherstellung ein Geschäft zu machen, brannte Francis Martin 33 Jahre lang illegal. Angefangen hatte alles 1972, als ihn einer seiner drei Onkel, die alle destillierten, fragte, ob er nicht auch damit anfangen wolle. «Ich habe nicht sofort zugesagt, sondern mir erst einmal erklären lassen, wie es funktioniert», sagte Martin, der bei der PTT arbeitete. Er fand Gefallen an der Sache, insbesondere am Geheimen, Untergründigen, und begann kurz darauf, in einer abgelegenen Hütte im Wald zu brennen.

Der interessanteste Teil der Ausstellung in der Maison de l’Absinthe widmet sich ebendieser Zeit der Prohibition und ihren unzähligen Anekdoten, die nicht nur von der Devianz, sondern auch von der Komplizenschaft im Tal erzählen, oder von den Polizeikontrollen, die nicht immer nach Lehrbuch abliefen. Wenn Leute beim Absinthbrennen erwischt wurden, mussten sie in den Räumlichkeiten der heutigen «Maison» erscheinen: Hier befanden sich früher der Polizeiposten sowie das Büro des Richters. Vom Erwischtwerden und von den teils hohen Strafen, die den Brenner:innen drohten, erzählen einige ehemalige «klandestine» Brenner:innen in Videointerviews. Während die meisten mit Bussen von einigen Hundert bis wenigen Tausend Franken davonkamen, drohten jenen, die grosse Mengen Alkohol aus dem Ausland in die Schweiz schmuggelten, um damit Absinth zu brennen, drakonische Geldstrafen.

Francis Martin hat sich nie erwischen lassen. «Ich war sehr diskret, nicht einmal meine Freunde wussten, dass ich brenne.» Die Schweizer Apotheken und Läden mussten Einkäufe von mehr als fünf Litern reinem Alkohol pro Person den Behörden melden. «Ich holte jeweils grössere Mengen für einen ganzen Monat, und der Verkäufer behauptete dann einfach, er habe an mehrere Personen verkauft.» Andere seien von Apotheke zu Apotheke gefahren und hätten überall fünf Liter erstanden. «C’est du folklore», sagt Martin, Folklore sei das – ein Stichwort, das immer wieder fällt. Die benötigten Kräuter kaufte er in der Apotheke in Couvet. Der Apotheker habe natürlich gewusst, wer im Dorf alles gebrannt habe. Martin nannte sich, wie viele seiner Genoss:innen, «un résistant», einen Widerstandskämpfer. Widerstand wogegen? «Gegen das Gesetz», antwortet Martin.

Ein bisschen wie die Gallier

Für Pierre-André Delachaux, ehemaliger SP-Grossrat, Lehrer und Absinthhistoriker, war nicht nur das Brennen, sondern auch das Trinken von Absinth ein Akt des Widerstands. «Heute hat man ein Gefühl, als werfe man das Strafgesetzbuch ins Feuer – jedes Mal, wenn man ein Glas trinkt», sagte der heute Achtzigjährige kurz vor der Legalisierung gegenüber Swissinfo. Zurück nach Môtiers also, wo Pierre-André und Marie Delachaux wohnen. Das Ehepaar lädt zum Gespräch am Küchentisch, wo es an diesem heissen Sommertag am erträglichsten sei. Pierre-André, der «professeur de l’absinthe», wie er zuweilen genannt wurde, veröffentlichte zahlreiche Texte über Geschichte und Kultur des Absinths, in dem er nicht nur Folklore, sondern auch ein Stück Identität des Val de Travers sah. «Wir hatten den Ruf, diese Leute zu sein, die sich nicht an die Gesetze halten, ein bisschen wie die Gallier Asterix und Obelix.» Es passt ins Bild des anarchistischen, rebellischen Jura, das man sich in der Deutschschweiz macht. Das möge sein, so Delachaux, doch mit dem gewaltsamen Widerstand der jurassischen Separatist:innen möchte er sich nicht gemein wissen. «Der Widerstand im Val de Travers war passiv. Er konnte auch darin bestehen, niemanden zu verpfeifen.»

Jahrelang setzte sich Pierre-André Delachaux für die Sichtbarkeit des Absinths ein und hatte als Grossratspräsident auch seine Finger mit im Spiel, als 1983 dem damaligen französischen Präsidenten François Mitterrand bei einem Besuch in Neuchâtel ein skandalöses «soufflé glacé à la fée» serviert wurde. Trotz seiner Faszination für den Absinth war er aber stets gegen eine Legalisierung. Er fürchtete, der Absinth würde sein Geheimnis und damit seinen Reiz verlieren. Ganz so schlimm, wie Delachaux befürchtete, kam es nicht. So wird im Val de Travers nach wie vor Absinth gebrannt und getrunken – und er zieht Besucher:innen an. Auch wenn das Getränk nicht mehr so «untergründig, so ganz anders» sei wie während des Verbots, glaubt Delachaux: «Es bleibt etwas Interessantes.»

Auf zu einem mythenträchtigen Ort im Wald, der unweit vom Haus der Delachaux beginnt. Etwa eine halbe Stunde lang geht es über menschenleere Pfade, zwischen den Bäumen hängt feiner Dunst. Das Grün lichtet sich, der Pfad kreuzt breitere Wege, und dann steht da die Fontaine à Louis. Es ist einer der bekanntesten von mehreren Brunnen in den Wäldern des Tals, in deren Nähe während der Prohibition jeweils eine Flasche Absinth versteckt war, an der sich Eingeweihte bedienen konnten. Heute wird der Spaziergang zur Fontaine à Louis auf Tourismuswebsites angepriesen, wird mit einem Geheimnis beworben, das offensichtlich keines mehr ist. Der Brunnen selbst ist unspektakulär, das Wasser eiskalt und köstlich. Gleich daneben steht ein kleiner Holzverschlag, darin ein paar Becher, eine Nummer, unter der man der «Grünen Fee» einen Beitrag twinten kann, und eine Absinthflasche. Sie ist leer.

Destillerie im umgebauten Stall

Francis Martin hat vor einigen Jahren einen eigenen Brunnen gebaut, an einer abgelegenen Strasse, die bei Travers durch den Wald führt, ganz in der Nähe des Hauses, in dem er in den siebziger Jahren mit dem Brennen begann. Auch hier steht ein kleiner Holzkasten, doch von Absinth keine Spur. Vielleicht ist er irgendwo versteckt? Den Standort des Brunnens hat Philippe Martin verraten. Er empfängt an einem regnerischen Tag in seiner Destillerie in Couvet, in einem umgebauten Stall, der einst zum Anwesen der Pernods gehörte, die nicht nur Absinthpioniere waren, sondern auch den gleichnamigen Anisée erfanden. Martin empfängt in einem bistroartigen Raum, in dem er für Gruppen auch Degustationen mit Führung anbietet. Wobei «Führung» übertrieben wäre, denn die Gerätschaften, mit denen Martin jährlich um die 8000 Liter Absinth brennt, sind fast enttäuschend klein. Im Hinterraum steht die Destillierapparatur, bestehend aus Bottichen, einem hohen Rohr, ein paar Schläuchen. Der Brenner ist gerade in Betrieb, der ganze Raum riecht nach Anis, und aus einem kleinen Rohr tröpfelt Absinth in einen Plastikkanister. «Ich lasse die Kräuter immer 24 Stunden lang im Alkohol mazerieren», erklärt Martin, so nennt man das Einlegen, bei dem die ätherischen Öle aus den Pflanzen gelöst werden. «Am nächsten Tag folgt die Destillation. Das hat mein Vater früher gleich gemacht, halt einfach im Badezimmer.»

Bevor Martin in der Brennerei seines Vaters einstieg, hatte er bei einem amerikanischen Softwareunternehmen gearbeitet. Regelmässig um die sechzig Stunden pro Woche. Gesundheitlich war es ihm zunehmend schlechter gegangen, bis er 2014 kündigte und bei «La Valote Martin» anfing. Seinen Lebensunterhalt mit dem Absinth zu verdienen, sei nicht einfach, sagt Martin. «Ich habe Glück, dass mein Vater noch fit ist und mithilft, trotz seiner 78 Jahre.» Angestellte hat Martin keine. Abgesehen von zwei Grossproduzenten arbeiten die rund 35 Destillerien des Val de Travers im Stil von Martin – für viele ist es nach wie vor ein Nebenerwerb. Martin ist Präsident des Branchenverbands der Absinthproduzenten und würde gerne ein IGP-Zertifikat einführen. «Aber es gibt unter den Produzenten im Tal etwa zehn Gegner, die lieber Wermut aus Spanien und Ungarn verwenden.» Philippe Martin ist es wichtig, dass diejenigen Pflanzen, die im Val de Travers gut wachsen, eben auch hier angebaut werden. Auf seinem Grundstück kultiviert er selbst eine kleine Menge Wermut in Bioqualität, der Rest stammt vom Hof von Marlise Baur und drei weiteren Landwirten, die sich zusammengeschlossen haben.

Also noch auf einen Abstecher zu Baur. Der Weg zu ihrem Hof ist weiter als gedacht, von Travers geht es in Kurven den Berg hoch bis auf 1064 Meter. Mit dem öffentlichen Verkehr kommt man hier nicht hin, und mit einem Auto von Mobility wird man eher ausgelacht als ernst genommen. Baur führt im Nieselregen zu ihrem Feld. Den Grossen Wermut habe sie bereits geerntet, sagt sie und zeigt auf ein kleines, kahles Stück Land. «Die Leute sind oft überrascht, aber wir reden hier von Aren, nicht von Hektaren.» Wermut ist so bitter, dass es für den Absinth nur eine kleine Menge braucht. Auch Pontischen Wermut kultiviert Baur hier, daneben wachsen Minze und Ysop. Mit Letzterem ist sie nicht zufrieden. «Für Ysop ist der Boden nicht gut, er sollte sandiger sein.» Der Grosse Wermut hingegen gedeiht hier oben bestens. Baur zeigt in ihrem Garten ein Exemplar. Er riecht intensiv würzig und süsslich-schwer. Die ätherischen Öle haften an der Haut, wenn man mit ihm arbeitet. «Manche Leute entwickeln mit der Zeit eine Allergie.» Eine besondere Beziehung zur Pflanze habe Baur nicht, sie möge auch keinen Absinth. «Der Wermut gehört einfach ins Val de Travers, und ich fände es schade, wenn ihn niemand mehr anpflanzen würde.» Verdienen tue sie nicht viel damit, sagt die Landwirtin, die mit ihrem Mann Milchwirtschaft betreibt. «Dafür jäte ich zu viel.» Der Absinth sei überdies nicht nur Tradition, er fungiere auch als Integrationssymbol, sagt Baur, die vor über dreissig Jahren ins Tal zog: «Etwa ein halbes Jahr nachdem mein Mann hierherzog, konnte er die erste Flasche verbotenen Absinth kaufen.»

Irgendwo zwischen Tradition, Folklore und Business scheint die «grüne Fee» also zu stecken. Das Geheimnis um den Absinth aber ist Geschichte. Oder? Plötzlich ist da ein Hinweis: Es gebe einen Ort im Tal, an dem man als Aussenstehende, aber Eingeweihte Selbstgebrannten kaufen könne. Adresse gibt es keine, bloss den Namen eines Dorfes und eine Karte, auf der ein Hinterhof eingezeichnet ist. Ein bisschen Adrenalin ist da schon im Blut beim Betreten des privaten Grundstücks. In einem Schuppen im Garten sei ein Schrank mit Zahlenschloss und eine Telefonnummer. Tatsächlich: Die Nummer gewählt, eine Männerstimme meldet sich, stellt keine Fragen, verrät den Code und nennt einen Preis: 38 Franken der Liter, Twint oder Cash. Das ist günstiger, insbesondere aber aufregender, als den Absinth im Laden zu kaufen. Das Schloss wieder verriegelt, verstohlen zurück zum Auto; ob die Nachbarn wohl zuschauen? Ein bisschen peinlich, ist man doch selbst reingefallen auf die Masche, dem Reiz des Verbotenen zu erliegen. Doch er riecht gut, dieser klandestine Absinth in der Flasche ohne Etikett. Nach Anis, Wermut und Gesetzesbruch.

Die «Grüne Fee» in Solothurn feiert ihr Zwanzig-Jahr-Jubiläum mit Musik und Absinth: Am Freitag, 12. September, ab 17.30 Uhr und am Samstag, 13. September, ab 15.30 Uhr. www.diegruenefee.ch