Gebauter Populismus: Als ob es ein Recht auf schlechten Geschmack gäbe

Wildwuchs von Einfamilienhäusern, Ressourcenverschwendung, eine Landschaft im Dienst des Bauens: In Österreich sind die Folgen rechter Nachhaltigkeitspolitik dramatisch – auch wenn die FPÖ sich gern als «Heimatschutzpartei» geriert.

Es ist eine wohlwollende Sicht auf Land und Leute, die in der österreichischen Bundeshymne zum Ausdruck kommt: Von einem «Volk, begnadet für das Schöne» ist in der ersten Strophe die Rede. Doch baukulturell betrachtet, kann diese Einschätzung freilich nur mit Blick auf die Vergangenheit unwidersprochen bleiben. Denn was sich heute in Österreich landauf, landab an gebauter Scheusslichkeit und ignoranter Verunstaltung findet, deutet vielmehr auf eine kollektive ästhetische Abstumpfung hin. Gut, Gewerbehallen und Supermärkte schauen nicht nur in der Alpenrepublik unsäglich banal aus. Aber deren Bauherren geht es auch nicht um Dauerhaftes oder gar Repräsentatives, sondern um Kostenminimierung – auf Kosten des Stadt- und Siedlungsbilds. Dagegen ist von den eineinhalb Millionen Einfamilienhäusern in Österreich ein jedes geradezu ein Lebenswerk, in das oft ein Vermögen fliesst.

Und was verraten die Hunderttausenden Eigenheime aus den letzten drei, vier Jahrzehnten über ihre Erbauer:innen? Dass vielen der Gedanke an so etwas wie Einheitlichkeit oder Einordnung in ein Siedlungsgefüge völlig abhandengekommen ist. Vielmehr geht es darum, sich von allen anderen zu unterscheiden, der eigenen Individualität baulichen Ausdruck zu verleihen – ja sich selbst in Ziegel oder Beton zu verwirklichen. Aedifico, ergo sum – ich baue, also bin ich! Die Kommunen haben längst damit aufgehört, den «Häuslbauern» irgendetwas vorzuschreiben. Als ob es ein Recht auf schlechten Geschmack gäbe – und auf seine bauliche Manifestation.

Stilistisches Potpourri

Verwunderlich ist, dass den Österreicher:innen das ernüchternde Niveau ihrer heutigen Baukultur nicht einmal auffällt, wenn sie auf Urlaub durch Frankreich, Italien oder Kroatien fahren, wenn sie in den Niederlanden und Skandinavien, in der Schweiz oder Deutschland unterwegs sind: Überall dort sind die Eigenheime nicht nur weniger protzig, sondern auch um vieles zurückhaltender. Es gibt oft ganze Regionen mit einem einzigen spezifischen Haustyp, mit vorherrschenden Baustoffen, Dachformen und Fensterformaten sowie einer relativ schmalen Palette an Farben.

In Österreich lässt das stilistische Potpourri innerhalb einer einzigen Wohnsiedlung die gesamte Architekturgeschichte armselig aussehen. Und die Vielfalt an Baumarktkreationen aus Kunststoff oder Aluminium jedweder Form und Couleur kennt schier keine Grenzen. Was Neubauten zigtausendfach zur Peinlichkeit geraten lässt – und bei Umbau und Sanierung den Altbauten ihre Seele raubt. Man muss diese Art «Baukultur» als einen Spiegel der Gesellschaft sehen – und kann sie nicht (allein) der Politik anlasten. Was man der Politik – und hier vor allem den Rechtspopulist:innen – allerdings zuschreiben darf: dass sie seit Jahrzehnten ein Klima schafft, in dem Egozentrik über die Gesellschaft gestellt wird und der Vorteil des Einzelnen über das Gemeinwohl.

Viel fehlte nicht, und Österreich hätte im Februar eine rechtspopulistische Regierung bekommen. Im Unterschied zu den von der konservativen Volkspartei, der ÖVP, angeführten bürgerlichen Koalitionen der Bundeskanzler Schüssel und Kurz wäre dieses Mal die Handschrift der rechtsextremen Freiheitlichen, der FPÖ, um vieles deutlicher gewesen, hätten sie als stimmenstärkste Partei bei den letzten Nationalratswahlen doch den Regierungschef gestellt. Woran der selbsternannte «Volkskanzler» Herbert Kickl in den Verhandlungen mit der ÖVP schliesslich scheiterte, wurde in der Öffentlichkeit nie ganz klar – ob vor allem an seinem exaltierten Naturell oder doch auch an inhaltlichen Differenzen.

Eines aber war unstrittig: An baukulturellen Fragen scheiterte es ganz bestimmt nicht. Denn sosehr sich die FPÖ um Alleinstellungsmerkmale in ihrer Politik bemüht: In ihren Grundhaltungen zu Themen wie Raumordnung, Bodenverbrauch oder Bauwende, Klimaschutz und Verkehr unterscheidet sie sich von der ÖVP und im Grunde auch von den anderen Parlamentsparteien – mit Ausnahme der Grünen – bloss marginal.

Dabei wird Österreichs bauliche Entwicklung nur bedingt im Nationalrat entschieden. Raumordnung und Bauordnung sind reine Länderkompetenzen, ebenso wie der Bau von Strassen – abgesehen von Autobahnen und Schnellstrassen. Aber auch die entstehen seltener aufgrund bundespolitischer Überlegungen als auf Zuruf der neun Bundesländer. Und in fünf davon sitzen die Freiheitlichen bereits in den Regierungen, wo sie als Koalitionspartner der Volkspartei gemeinsam mit dieser für eine alles andere als nachhaltigkeitsorientierte Politik sorgen.

Speckgürtel und Autoabhängigkeit

Zwei Drittel der CO₂-Emissionen sind dem Sektor Bauen und Mobilität zuzuordnen, und Wissenschaftler:innen verorten hier auch das grösste Einsparpotenzial. So sind sich Fachleute seit Jahrzehnten einig, dass das frei stehende Einfamilienhaus mit Doppel- oder Dreifachgarage in keinem nachhaltigen Siedlungsmodell mehr Platz haben kann. Trotzdem plädiert die FPÖ unisono mit der ÖVP weiterhin für ein «Recht» der Menschen auf ihre liebste Wohnform – wachsende Speckgürtel hin, zunehmende Autoabhängigkeit her. Dass längst erprobte Alternativen wie der verdichtete Flachbau bei viel geringeren öffentlichen wie privaten Kosten und deutlich besserer Umweltbilanz mindestens so hohe Wohnqualität bieten, juckt das rechtskonservative Lager wenig. Über entsprechende Flächenwidmungs- und Bebauungspläne oder auch über die Landeswohnbauförderung wird das verschwenderische Eigenheim im Grünen geradezu einzementiert, als gebauter Populismus sozusagen.

Gleichzeitig stehen insbesondere die Freiheitlichen immer wieder auf der Bremse, wenn es um Alternativen zum für viele nicht mehr erschwinglichen Einfamilienhaus geht. In Innsbruck etwa, wo Bauland und Wohnungen so knapp und so teuer wie kaum wo in Österreich sind, beschloss die Stadt jüngst für 23 grössere, seit Jahrzehnten spekulativ gehortete Baulandflächen eine Zweckbindung für sozialen Wohnbau. Die einzige Partei im Stadtparlament, die – im Sinne der betroffenen Grundeigentümer:innen – dagegen stimmte, war die FPÖ, die von «Enteignung» sprach. Ihr schweben ganz andere Hebel vor, um dem Mangel an leistbaren Wohnungen beizukommen. Parteichef Herbert Kickl meinte erst im Vorjahr: «Das Land platzt aus allen Nähten, weshalb gerade auch die Remigration eine enorme Entlastung im Bereich Wohnen bringen würde.»

Österreichs wohl bekanntester Psychiater der Nachkriegszeit, Erwin Ringel, attestierte 1984 in seinem Bestseller «Die österreichische Seele» seinen Landsleuten, ein Volk von Neurotiker:innen zu sein, das an einem oft abrupten Wechsel von Grössenwahn und Minderwertigkeitskomplexen leide, seine reale Bedeutung in der europäischen und globalen Welt nicht richtig einschätzen könne und sich nach einfachen Lösungen für die komplexen Probleme einer vielschichtig gewordenen Gesellschaft sehne. Weiter diagnostizierte er dem Gros seiner Mitbürger:innen eine oberflächliche Lebensphilosophie, eine raunzerische Wehleidigkeit, Angst vor Veränderungen sowie einen komplexbeladenen Fremdenhass. Man könnte meinen, die FPÖ habe sich bei Ringel abgeschaut, wie sie die Neurosen ihrer Wähler:innen am besten bedienen kann.

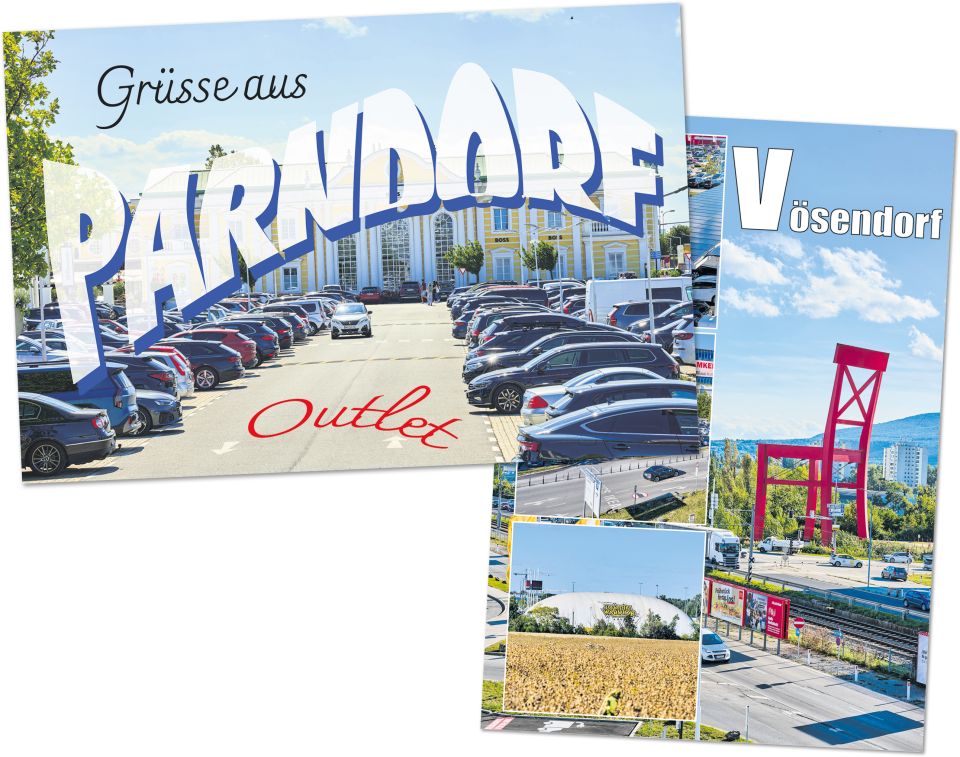

«Land der Berge, Land am Strome, Land der Äcker, Land der Dome», heisst es gleich zu Beginn der Bundeshymne – und laut Umfragen sind die Österreicher:innen, wenn es um ihr Land geht, auch auf nichts stolzer als auf die Natur- und Kulturlandschaft. Vermutlich fände der 1994 verstorbene «Psychiater der Nation» auch das bezeichnend, bedenkt man, wie sorglos seine Landsleute mit ebendieser Landschaft umgehen, gerade auch durch deren Verbauung: sei es durch die unaufhörlich wachsenden Verkehrswege – Österreich hat von allen EU-Staaten die meisten Autobahn- und Schnellstrassenkilometer pro Kopf –, sei es durch die nach wie vor zunehmenden Handelsstandorte auf der grünen Wiese: Österreich verfügt von allen EU-Staaten auch über die mit Abstand meiste Verkaufsfläche pro Kopf. Und noch schlimmer: 51 Prozent davon finden sich in nichtintegrierter Lage, also irgendwo am Kreisverkehr vor der Stadt, oder immer öfter an einer Autobahnabfahrt, fernab der Kund:innen und Lieferanten. Zum Vergleich: In Deutschland liegen nur 17 Prozent der Verkaufsfläche auf der grünen Wiese.

Allein im Einzelhandel warten österreichweit drei Millionen Pkw-Stellplätze auf Besucher:innen. Damit gibt es statistisch für jeden Haushalt mit Auto auch einen eigenen Einkaufsparkplatz. Allein die Ackerfläche, die dafür unter Asphalt verschwunden ist, entspricht jener von 130 österreichischen Bauernhöfen mit einer Durchschnittsgrösse von 45 Hektaren. Wenig überraschend legen die Österreicher:innen deutlich längere Wege für ihre Besorgungen zurück als die meisten anderen Europäer:innen: Sechs Milliarden Pkw-Kilometer sind es jährlich! Für Wege, die sie bei einer nachhaltigeren Siedlungsstruktur zu neunzig Prozent auch zu Fuss oder mit dem Fahrrad bestreiten könnten.

Die Politik meint dazu lapidar, sie wolle den Bürger:innen nicht vorschreiben, wo sie einkaufen und wie sie dorthin fahren. Was nach Liberalismus klingt, der besonders gern von den rechten Parteien vorgeschützt wird, ist jedoch nichts anderes als ein Rückzug aus der Verantwortung: Denn wer genehmigt die peripheren Konsumtempel? Wer erlaubt dieses Überangebot an Stellplätzen? Und wer baut die Strassen dorthin?

Rasen als Akt der Freiheit

Paradoxerweise geriert sich ausgerechnet die FPÖ, die dem Raubbau an Umwelt und Klima am wenigsten entgegensetzt, als «Heimatschutzpartei». So wettern die Freiheitlichen in gleich mehreren Bundesländern gegen die Wind- und Sonnenenergiegewinnung – weil sie «Heimat und Landschaft zerstört». In Kärnten initiierten sie im Januar ein Volksbegehren gegen Windräder auf Bergen und Almen, nachdem Windkraftwerke schon davor bloss dort genehmigt wurden, wo sie in einem Umkreis von 25 Kilometern von maximal zwei Prozent der Wohnbevölkerung des Bundeslands gesehen werden können. Der freiheitliche Landesparteiobmann befand einfach, «dass Windräder nicht zu Kärnten passen» – und das Votum ging knapp in seinem Sinn aus, weshalb nun faktisch ein Windkraftverbot in Kärnten herrscht. In Oberösterreich ist die FPÖ aus Sorge um Wildtiere gegen die Errichtung von Windrädern – und im Burgenland zum Schutz von Landwirtschaftsflächen gegen den Bau von Solaranlagen auf diesen.

Ihr Engagement für den Heimatschutz endet dort, wo die Freiheitlichen ihre Interessen gegenüber Landschaft und Natur durchsetzen wollen. So unterstützte die FPÖ in Oberösterreich im Vorjahr Probebohrungen nach möglichen Gasvorkommen in einer Nationalparkregion, während sich die FPÖ in Niederösterreich für «Biofracking» zur Förderung der dortigen Ölvorkommen starkmacht.

Kein Thema ist der Heimatschutz für die Freiheitlichen, wenn es um den Bau neuer Verkehrsachsen geht, selbst in noch so unversehrten Landschaften. So fordert die FPÖ Niederösterreich vom Bund gleich zwei neue Autobahnen respektive Schnellstrassen in extrem dünn besiedelten Regionen: eine quer durchs Waldviertel und die andere von der Landeshauptstadt St. Pölten ins Voralpenland bei Mariazell. Kein ernst zu nehmender Verkehrsplaner, keine seriöse Regionalökonomin würde diesen Projekten irgendeinen Nutzen zubilligen, der auch nur ansatzweise in Relation zu den damit verbundenen Kosten und vor allem Schäden stünde.

Nicht nur Fachleute, sondern so gut wie alle vernunftbegabten Bürger:innen schütteln den Kopf darüber, dass die FPÖ entgegen jedem internationalen Trend in regelmässigen Abständen eine Erhöhung des Tempolimits auf Autobahnen fordert – aber auch darüber, wie sie ihre Forderung begründet. Österreich liegt hier mit 130 Stundenkilometern ohnehin im europäischen Spitzenfeld, doch das ist den Freiheitlichen nicht genug. Während der beiden bisherigen ÖVP-FPÖ-Koalitionen führten die freiheitlichen Bundesverkehrsminister auf ausgewählten Strecken höhere Limits ein, die von den nachfolgenden Regierungen angesichts fehlenden Nutzens, aber altbekannter Nachteile umgehend wieder gesenkt wurden. Denn im Vergleich zu Tempo 130 steigt bei 150 der CO₂-Ausstoss um 19 Prozent, die Feinstaubbelastung um 31 und der Stickoxidausstoss um 44 Prozent. Ähnlich drastisch nehmen der Verkehrslärm und das Unfallrisiko zu.

Ungeachtet dessen brachte Herbert Kickl in den FPÖ-ÖVP-Koalitionsverhandlungen Anfang dieses Jahres erneut Tempo 150 aufs Tapet – unterstützt von freiheitlichen Landespolitikern. Niederösterreichs Parteichef Udo Landbauer meinte etwa: «Ich stelle mich damit klar gegen die grüne Klimareligion, deren Evangelium Tempo 100 ist.» Und Oberösterreichs Verkehrslandesrat Günther Steinkellner behauptete, Tempo 150 könne sogar «weitere Inflation verhindern», denn: «Zeit ist Geld, heisst es im Volksmund. Vice versa bedeutet mehr Transportzeit auch höhere Kosten.»

Schutzpatron der Autofahrer:innen

In der Steiermark haben die Wähler:innen 2024 die FPÖ zur stimmenstärksten Partei gemacht und sich damit ganz bewusst für eine Abkehr von einer nachhaltigen Entwicklung entschieden. Mit Sprüchen wie «Autofahren ist keine Schande» gibt sich auch der freiheitliche Landeshauptmann Mario Kunasek als Schutzpatron der Autofahrer:innen – und tut alles, um sie vor «Klimaalarmismus und Autofahrerschikane» zu bewahren. So lehnt Kunaseks Regierungsteam «Massnahmen zur Ausgrenzung von Autofahrern» ab, will im urbanen Raum nicht etwa dem Fahrrad oder der Strassenbahn, sondern «der Verfügbarkeit von Parkplätzen Priorität einräumen» und pocht auf die «Gleichberechtigung der Pkw-Lenker mit anderen Verkehrsteilnehmern». Damit betreibt die FPÖ in klassisch rechtspopulistischer Manier eine Täter-Opfer-Umkehr.

Selbst in der links regierten Landeshauptstadt Graz, die zu den Vorreitern der Verkehrswende in Österreich zählt, okkupieren fahrende und parkende Kraftfahrzeuge nach wie vor einen überproportionalen Anteil am Strassenraum. Wenn Fussgänger und Radfahrerinnen nun wieder mehr Platz bekommen, nehmen sie den Autos nichts weg, sondern erhalten einen kleinen Teil dessen zurück, was ihnen über Jahrzehnte streitig gemacht wurde. Kommunalpolitische Bemühungen um eine Korrektur dieses Missverhältnisses als Diskriminierung der Autofahrer:innen auszulegen, ist ähnlich paranoid wie die alte rechte Panik vor einer Bedrohung der Einheimischen durch eine Minderheit von Fremden. Angesichts dessen, dass Graz über die Landesgrenzen hinaus viel Beachtung für seine Verkehrspolitik erhält und die kommunistische Stadtchefin Elke Kahr 2023 mit dem World Mayor Prize als weltbeste Bürgermeisterin ausgezeichnet wurde, muss man sich – wie so oft – fragen, ob die Wortführer der FPÖ ihre hetzerischen Tiraden tatsächlich selber glauben.

Zu den Wesensmerkmalen rechtspopulistischer Parteien gehörte es schon immer, einerseits zu provozieren und andererseits zu diskreditieren. In der österreichischen Planungspolitik zeigt sich das geradezu idealtypisch am Umgang mit der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), die hierzulande nie ernsthafte Anwendung fand. Denn faktisch prüfen die Behörden die Wunschprojekte der Politik, sodass selbst fragwürdigste Grossbauvorhaben ohne nennenswerte Änderungen durchgewunken werden. Allerdings nutzen Bürgerinitiativen und Umweltorganisationen die UVP, um Einsprüche gegen Baumassnahmen einzulegen, aber auch, um oft bewusst irreführende oder falsche Darstellungen seitens der Projektträger aufzudecken und zu korrigieren. Anstatt dieses Engagement im Sinne der Demokratisierung und der Versachlichung von Planung wertzuschätzen, zeigte sich die Politik jedoch zunehmend genervt von den Verfahrensverzögerungen aufgrund bürgerschaftlicher Einmischung. So beschlossen ÖVP und FPÖ mit den Stimmen der liberalen Neos 2018 das sogenannte Standortentwicklungsgesetz, das eine massgebliche Vereinfachung und Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für «standortrelevante Infrastrukturprojekte» ermöglichte. Der «Heimatschutzpartei» FPÖ reichte aber auch das nicht, sodass sie bald wieder gegen das «Einspruchsunwesen» polemisierte.

Tiefe Sonne, lange Schatten

So beklagte Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner, pikanterweise auch für Natur- und Landschaftsschutz zuständig, im Jahr 2024 eine «Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit durch Missbrauch von UVP-Verfahren» und forderte einen «pragmatischen Rationalismus anstatt gezielter Blockade». Den NGOs warf er vor, die UVP «strategisch zu nutzen, um ideologische Ziele zu verfolgen, anstatt konstruktiv zum Umweltschutz beizutragen». Verkehrslandesrat Günther Steinkellner, sein Parteifreund, schlug sogar vor, «missbräuchliche Klagen und Einsprüche zu sanktionieren». Was nichts weniger heisst, als Bürger:innen bei Ausübung ihrer ohnehin limitierten Rechte Strafen anzudrohen.

Bei vielen ihrer Ziele ist die FPÖ bis dato noch an der Umsetzung gescheitert, auch im Bereich Bauen, Planen und Verkehr, was sich angesichts wachsender Stimmenanteile bei den Wahlen aber schon bald ändern könnte. Ihr grösster «Erfolg» ist vermutlich jener, das Niveau der öffentlichen Debatte über Jahrzehnte dermassen abgesenkt zu haben, dass politisch inzwischen so gut wie alles möglich ist. Vom Inhalt her genauso wie vom Stil – und erst recht personell.

«Wenn die Sonne der Kultur niedrig steht», heisst es, «dann werfen selbst Zwerge lange Schatten.» Österreich zeigt, dass dies auch für die Sonne der Baukultur gilt.

Reinhard Seiss (55) ist ein österreichischer Stadtplaner, Berater, Filmemacher und Fachpublizist. Er leitet den Verein Urban+, der kritisch die Stadt- und Regionalentwicklung kommentiert.