Iranisches Kino: Mit den Regeln des Regimes spielen

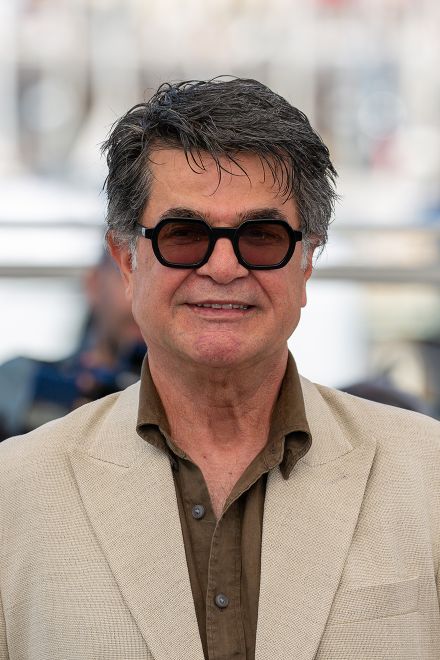

Weder Berufsverbot noch Haftstrafen konnten Jafar Panahi vom Filmen abhalten. Die Islamische Republik sei «ein wandelndes Skelett», sagt der Regimekritiker im Gespräch über seinen Siegerfilm von Cannes.

Seit Jahrzehnten widersetzt er sich allen Bemühungen des iranischen Regimes, ihn an seiner Arbeit als Regisseur zu hindern. Und doch sei er jedes Mal aufs Neue erstaunt, wenn er im Zusammenhang mit sich und seiner Arbeit das Wort «Mut» höre, sagt Jafar Panahi. Wenn für jemanden nichts von grösserer Bedeutung sei als das Kino, wenn nichts von höherer Priorität sei als das Filmemachen, dann finde man eben einen Weg. «Schon nur wegen der Angst, dass die Last auf meinen Schultern zu schwer würde, wenn ich es nicht täte.» Nicht Mut sei das, sondern ein innerer Drang, «der stärker ist als alles andere», sagt Panahi ohne einen Unterton, der auf höfliche, aber falsche Bescheidenheit schliessen liesse.

Fünfzehn Jahre lang war Panahi mit einem Berufsverbot belegt gewesen. Weil Kultur- und Zensurverantwortliche der Islamischen Republik ohne Sinn für Humor, Poesie, Gleichberechtigung und Freiheitsliebe in seinen Filmen «Propaganda gegen das Regime» zu erkennen glaubten – etwa in «Offside» (2006), wo sich Fussballliebhaberinnen dem Stadionverbot für Frauen widersetzen. Nach seiner Verurteilung im Jahr 2009 durfte Panahi weder Filme machen noch den Iran verlassen. Eine sechsjährige Haftstrafe wurde immerhin in einen Hausarrest umgewandelt – um dann 2022 doch noch durchgesetzt zu werden. Nach einem halben Jahr im Gefängnis trat Panahi in den Hungerstreik, worauf er, auch unter internationalem Druck, freigelassen wurde. Kurz darauf wurde auch das ursprüngliche Urteil – inklusive Berufs- und Reiseverbot – aufgehoben. So konnte Panahi erstmals seit fünfzehn Jahren wieder einen Film zu internationalen Festivals begleiten, in Cannes die Goldene Palme für «It Was Just an Accident» entgegennehmen und in Locarno Interviews geben.

Nicht dass Panahi das Berufsverbot respektiert hätte: Nicht weniger als fünf Filme realisierte er zwischen 2011 und 2022 – allesamt «illegal» und klandestin gedreht und allesamt voller Lust am Spiel mit dem Regelbruch. Keine Filme soll er machen dürfen? Dann sei «This Is Not a Film» (2011) eben kein Film, sondern die Beschreibung eines solchen, aufgezeichnet in seiner Wohnung, nur mit Handy und kleiner Digitalkamera. Oder er, der laut eigener Aussage zu wenig anderem als dem Filmemachen zu gebrauchen ist, versucht sich als Taxifahrer, lässt bei den hochspontanen, mitnichten inszenierten Gesprächen mit seinen garantiert zufällig eingestiegenen Fahrgästen eine Kamera laufen – und gewinnt dann mit «Taxi Teheran» (2015) den Goldenen Bären.

Die Rache der Verfolgten

Auch «It Was Just an Accident» beginnt, wie es schon der Titel erahnen lässt, mit einem Zufall: Auf nächtlicher, schlecht beleuchteter Landstrasse rennt ein Hund vor ein Auto, in dem ein Mann mit Beinprothese (Ebrahim Azizi), eine hochschwangere Frau sowie deren kleine Tochter sitzen. «Gott hat ihn aus einem bestimmten Grund auf unseren Weg gesetzt», wird Letztere beschwichtigt, wobei der schicksalhafte Hund weiter keine Rolle mehr spielt. Das Auto jedoch muss repariert werden, und in der Werkstatt erkennt der Mechaniker Vahid (Vahid Mobasseri) am knarzenden Geräusch der Beinprothese, dass dieser Kunde der Peiniger sein muss, der ihn einst im Gefängnis gefoltert hatte – und er beschliesst, Rache zu nehmen. Doch als «Holzbein», bereits im Loch in der Wüste liegend und mit etwas Erde bedeckt, vehement seine Unschuld zu beteuern beginnt, bekommt Vahid Skrupel, und er beschliesst, dass eine zweite Meinung angebracht sein könnte. Bald schon hat Vahid eine ganze Gruppe ehemals politisch Verfolgter versammelt – darunter eine resolute Hochzeitsfotografin und eine rachsüchtige Braut –, die sich der Identität des gekidnappten Einbeinigen vergewissern soll.

Anders als dieses improvisierte Rachekollektiv machen Panahi und sein Drehbuch keine Gefangenen: Die Kritik am Regime und seinen Methoden ist direkt und unmissverständlich. Und wie in den Jahrzehnten zuvor drehte Panahi auch hier heimlich. Das sei, wie er sagt, Teil der Methode, mit der er das Regime zu entlarven versuche: «Sie sagen mir, ich dürfe keine Filme drehen. Indem ich es trotzdem tue, indem ich ihre Regeln zu einem Spiel umgestalte, zeige ich, dass ich sie und ihre Gesetze nicht respektiere.» Es sei eine Form der Entblössung: «Diktatoren präsentieren sich als allwissende, allmächtige Wesen, und du kannst ihnen zeigen: Nein, ihr kontrolliert nicht alles.» Punkto Technologie sei das Regime etwa fünfzig Jahre im Rückstand und wähne sich immer noch in einer Zeit, als es die Kontrolle über Kameras und Filmmaterial gehabt habe, wohingegen man heute mit winziger Crew und einem Smartphone drehen könne. «Sie leben in der Vergangenheit und haben keine wirkliche Kontrolle mehr. Niemand respektiert mehr ihre Regeln.»

Angesprochen auf die Grundhaltung des Films, die man zu dessen Ende hin beinahe als versöhnlich interpretieren könnte, meint Panahi, dass er diesen nicht für jetzt, sondern für die Zukunft gemacht habe. Für eine Zeit, in der die Islamische Republik nicht mehr existiere. Er stelle die Frage, was man dann tun solle: «Ob wir uns dann wie sie verhalten oder vielmehr versuchen sollten, den Kreislauf der Gewalt zu unterbrechen.» Die Islamische Republik, ist Panahi überzeugt, sei in beinahe jeglicher Hinsicht bereits kollabiert und verfüge über keinerlei Legitimität mehr. «Das Regime ist ein wandelndes Skelett, das sich nur noch dank seines Zugangs zu Waffen, Geld und Unterdrückung aufrecht halten kann. Es hat für mich keine Bedeutung mehr.» Was ihn interessiere, seien die Menschen, die im zukünftigen Iran ein friedliches, freies Leben führen möchten und sich als Kollektiv mit Fragen zum Umgang mit der Vergangenheit konfrontiert sehen würden. Davon handle «It Was Just an Accident».

Wenn iranische Filme wichtige Festivalpreise gewinnen, heisst es oft, der Entscheid der Jury sei wohl «politisch motiviert» gewesen. Als liessen sich Politik und Ästhetik voneinander trennen, als gäbe es objektive Kriterien für die Qualität von Filmen und als wäre nicht gerade dies eine der sinnvollsten Anwendungsmöglichkeiten solcher Preisvergaben. Auf alle Fälle lässt sich festhalten, dass Panahi mit «It Was Just an Accident» einmal mehr das Kunststück gelungen ist, seine beissende, aber nie selbstgerechte Kritik am iranischen Regime (und an diktatorischen Verhältnissen im Allgemeinen) in eine Form zu giessen, die zugänglich ist, ohne sich anzubiedern, die schwierige Fragen stellt, ohne zu deprimieren, und die unmenschliche Zustände anprangert, ohne dabei den Humor zu verlieren.

Noch direkter, noch explosiver

Auf eine Weise habe er jetzt, nach der Aufhebung des Urteils gegen ihn, wieder zu seiner ursprünglichen Art des Filmemachens zurückkehren können, sagt Panahi – «bloss vielleicht auf eine noch explosivere, direktere Art». Darüber, dass er in seinen Filmen nicht mehr selber auftreten muss, wirkt er nicht sonderlich traurig: «Als ich unter dem Verbot stand, schien mir das sinnvoll – aber jetzt ist es nicht mehr nötig.»

Mit einer gewissen ironischen Zwiespältigkeit betrachtet er hingegen die wiedererlangte Möglichkeit, seine Filme überall auf der Welt persönlich zu präsentieren. Mit einem Film, der um wichtige Preise konkurriert, müsse man reisen, ihn promoten und unzählige Interviews geben. Natürlich helfe dies dabei, besser wahrgenommen zu werden, aber gleichzeitig halte es einen davon ab, sich mit dem nächsten Projekt zu beschäftigen: «Ich hatte die grossartige Gelegenheit, lange über nichts anderes als das Filmemachen nachdenken zu müssen. Das war ein Geschenk, das nicht vielen Filmschaffenden zuteilwird.»

«It Was Just an Accident». Regie und Drehbuch: Jafar Panahi. Iran / Frankreich / Luxemburg /USA 2025. Jetzt im Kino.