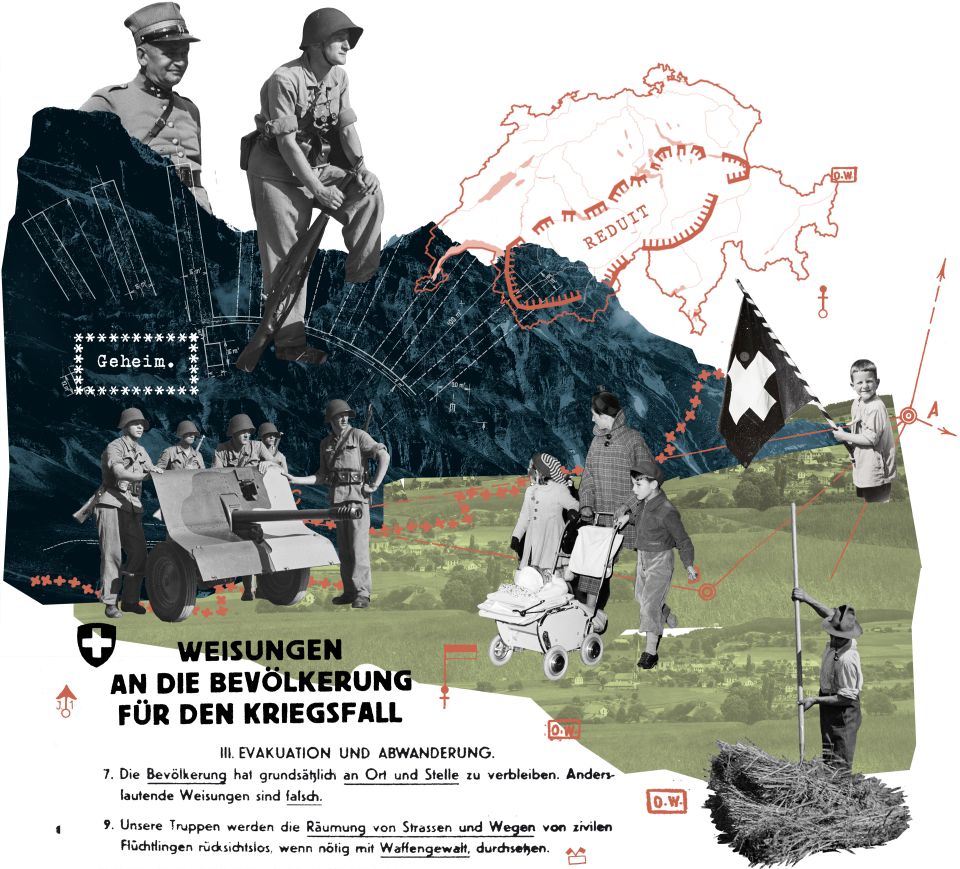

Im Réduit-Staat (Teil 1): Gegen die Zivilbevölkerung

Jahrzehntelang unter Verschluss gehaltene Dokumente offenbaren erstmals die tatsächliche Strategie hinter der Réduit-Idee während des Zweiten Weltkriegs: Armeeführung und Regierung planten einen Rumpfstaat ohne Zugang für die Zivilbevölkerung des ganzen Mittellands. Im Fall einer Invasion planten sie gar, mit militärischer Gewalt gegen diese vorzugehen.

Seit dem Sommer 2024 steht auf der windigen Gotthardpasshöhe ein Henri-Guisan-Denkmal. Es zeigt den General, auf die riesigen Stahltore einer Bunkeranlage gemalt, im Stil einer Figur aus «Tim und Struppi». Mit ernstem, aber gütigem Gesicht sitzt er auf einem Pferd, die Fäuste entschlossen in die Seiten gestemmt, und versperrt den Zugang zur Gotthardfestung. Während des Zweiten Weltkriegs hatte die Armee dort zahlreiche kilometerlange Tunnels in den Berg treiben lassen, um, wie Guisan später erklärte, die Ehre der Schweiz zu verteidigen – «ohne jeden Gedanken an Rückzug».

Heute werden die Anlagen als Serverfarmen oder Hochsicherheitslager für Edelmetalle und Kunstschätze genutzt. Oder sie dienen als Festungsmuseen. Auf stundenlangen Exkursionen kann man sich in den kurzen Sommermonaten durch die endlosen Tunnellabyrinthe führen und von ihrer Uneinnehmbarkeit überzeugen lassen. Dann stehen die tonnenschweren Türflügel offen und geben den Blick auf ein weiteres Guisan-Gemälde frei. Jetzt begrüsst der Oberbefehlshaber der Armee die eintretenden Besucher:innen mit freundlicher Geste – «in Erinnerung an die Volksverbundenheit des Generals», heisst es in der Pressemitteilung des privaten Vereins, der das Museum betreibt. Von Guisan könne man viel lernen, er sei ein Mann gewesen, der für Glaubwürdigkeit und mustergültige Kommunikation gestanden habe. Einer, der es wie kein anderer verstanden habe, das Vertrauen des gesamten Volkes zu gewinnen.

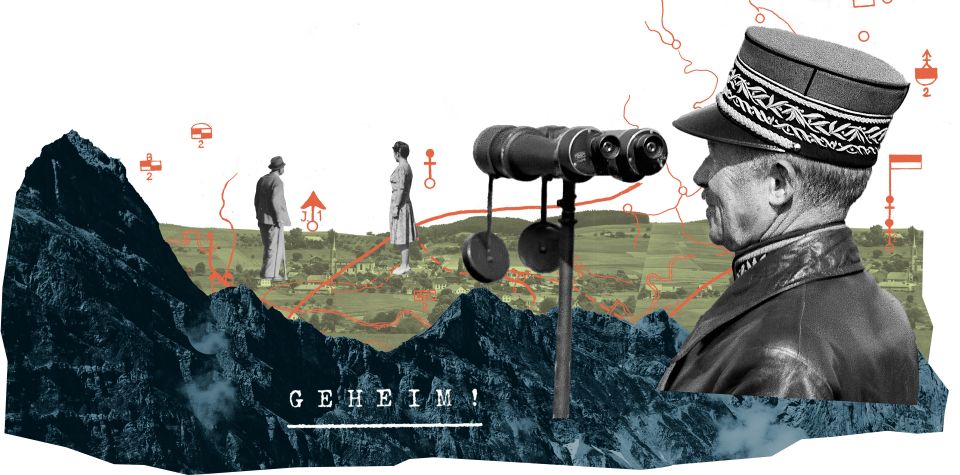

Tatsächlich hätten sich diese Tore im Kriegsfall nie für die Bevölkerung geöffnet. Im Gegenteil. Am 13. August 1940 hatte Guisan seinen Truppenkommandanten geheime Anweisungen zur Verteidigung der Réduit-Stellungen erteilt. Unter Punkt 28 steht dort:

«Es ist damit zu rechnen, dass zahlreiche eigene und feindliche Elemente, unter ihnen Zivilisten, in grösster Unordnung sich vor unserer Armeestellung einfinden werden. Ein solches Durcheinander soll aber keineswegs die Feuereröffnung der Stützpunkte der Verteidigungsstellung ausschliessen, sogar wenn dadurch für die Unsrigen Verluste entstehen sollten. In diesem Falle kommt es darauf an, sogar unter Opfern die Hauptaufgabe zu erfüllen.»

Auf Befehl des Generals also hätte die Armee der schutzsuchenden Bevölkerung mit Waffengewalt den Zugang zum Réduit verwehren müssen.

Henri Guisan: Kultisch verehrt

Dokumente wie diese hier erstmals zitierten Kampfanweisungen wurden über Jahrzehnte im Bundesarchiv unter Verschluss gehalten. Seit einigen Jahren sind sie digitalisiert und in den meisten Fällen frei zugänglich. Auf das irritierende Zitat bin ich im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsauftrags mit dem Historiker Niklaus Ingold über die Geschichte des Kantons Uri während des Zweiten Weltkriegs gestossen. Dass Uri als Gotthardkanton und fernab der nördlichen Landesgrenze anders von den Vorbereitungen auf einen möglichen Krieg betroffen war als etwa Basel oder Zürich, liegt auf der Hand: In der «Zentralraumstellung», wie das Réduit auch genannt wurde, hätte diese Region eine besondere Funktion eingenommen. Sie galt als strategisches Kernstück, ein angeblich so gut wie uneinnehmbarer Festungskomplex in schwer zugänglichem Gebiet.

So viel ist bekannt. Doch was wäre mit der Zivilbevölkerung ausserhalb des Réduits geschehen? In einem 1946 in Eigenregie veröffentlichten Bericht erklärte Guisan zwar freimütig die absolute Priorität des Militärischen vor dem Zivilen; es sei von zentraler Wichtigkeit gewesen, «dass die Bevölkerung auf keinen Fall in Richtung auf das Réduit zurückströmt, wo sie den Erfolg der Operationen in Frage stellen und nicht über genügend Vorräte verfügen würde». Dieser Äusserung wurde bisher aber nie nachgegangen. Wie kann es sein, dass die Zivilbevölkerung im Kriegsfall keinen Schutz erfahren hätte – ja dass gar mit militärischer Gewalt gegen sie vorgegangen worden wäre, hätte sie Schutz im Réduit gesucht?

Mit der bestehenden historischen Forschung über die Schweiz während des Zweiten Weltkriegs lassen sich solch radikale Ordnungsvorstellungen nicht erklären. Als Oberbefehlshaber wurde Guisan schon während des Zweiten Weltkriegs, besonders aber danach geradezu kultisch als Retter der Schweiz und gütiger Landesvater verehrt. Überall im Land tragen Strassen, Plätze, Kasernen, Denkmäler heute seinen Namen. Immer noch geistert er als heldenhafte Figur durch zahllose Zeitungsartikel, Erinnerungsbücher und Biografien.

Zwar lag immer schon auf der Hand, dass ein Rückzug der Armee ins Alpengebiet zugleich die Preisgabe des Mittellands bedeutet hätte. Mit welchen Zielen und welchen Folgen, ist aber nie untersucht worden. Auch nicht von der Militärgeschichte, die in der Schweiz ausgesprochen brav betrieben wird. Immer noch behandelt sie ihren Gegenstand, die Armee, wie ein Präparat – sorgfältig herausgelöst aus den politischen, ideologischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Kontexten ihrer Zeit.

Rundum bedroht

Als «Réduit national» – oder kurz Réduit – wurde ein militärischer Rückzugsraum bezeichnet, der von Strategen des Generalstabs im Juni und Juli 1940 konzipiert worden war. Ihn unter allen Umständen auch gegen die Zivilbevölkerung zu «verteidigen», war die «Hauptaufgabe», von der Guisan in seinen Kampfanweisungen sprach.

Dieses Réduit war aber keine reine Festungsanlage, sondern umfasste ein ausgedehntes Gebiet, in dem rund eine halbe Million Menschen lebten und im Kriegsfall zudem etwa 400 000 Militärangehörige Platz gefunden hätten. Es erstreckte sich ungefähr zwischen Sargans im Osten und Saint-Maurice im Westen des Landes, mit Ausläufern in die nördlichen Voralpenregionen. Im Zentrum thronte, symbolisch wie auch real, das zur Zitadelle ausgebaute Gotthardmassiv mit einem Bundesratsbunker in seinem Vorhof.

Entstanden war die Réduit-Konzeption aufgrund der unvorhergesehenen Entwicklung des Kriegsgeschehens. Im Frühling 1940 war das nationalsozialistische Deutschland überraschend schnell nach Nord- und Westeuropa expandiert. In kürzester Zeit wurden Dänemark, Norwegen, die Niederlande, Belgien und Luxemburg besetzt, und Italien trat an der Seite Deutschlands in den Krieg ein. Am 22. Juni kapitulierte Frankreich. Die politische Landkarte Europas wurde in kurzer Zeit neu gezeichnet. Der Krieg sprang vom Osten Europas bis an die Schweizer Landesgrenze. Angesichts der aggressiven Expansionspolitik des NS-Staats bot der Neutralitätsstatus der Schweiz keinen Schutz mehr – so wenig wie ihre Armee, deren Ausrüstung nach eigener Einschätzung als hoffnungslos veraltet und lückenhaft galt.

Wir können heute davon ausgehen, dass das Interesse NS-Deutschlands an der Schweiz nie besonders gross war. Militärisch stellte der neutrale Staat keine Gefahr dar, politisch war er unbedeutend. Wirtschaftlich, als Finanzdrehscheibe und infrastrukturell wiederum erfüllte die Schweiz aus Sicht der Achsenmächte Italien und Deutschland ihren Zweck. Zudem verfügte sie, anders als die besetzten Länder in Nordeuropa, über keine kriegswichtigen Rohstoffe. Die unmittelbaren Kriegspläne Nazideutschlands richteten sich 1940 hauptsächlich gegen Grossbritannien. Parallel dazu begannen die planerischen Vorarbeiten für das «Unternehmen Barbarossa», den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion. Da Militärstrategen in Szenarien denken, wurden zwar routinemässig auch Vorabklärungen getroffen, wie gegen die Schweiz Krieg zu führen wäre, über Grundstudien jedoch kamen sie nie hinaus. Kurz: Die Eroberung der Schweiz war nie ein Kriegsziel Nazideutschlands.

«Raum gegen Zeit»

Von der Schweiz aus betrachtet, schien die Bedrohung vom Frühsommer 1940 allerdings real. Unter diesem Eindruck wurde die Idee zum Rückzug der Landesverteidigung ins Alpengebiet in einem kleinen Netzwerk von Offizieren entwickelt. Darin involviert waren rund ein Dutzend Männer, die meisten im Alter zwischen fünfzig und sechzig Jahren, die einen Berufsmilitärs, die anderen im zivilen Leben als Juristen, Professoren oder Ingenieure tätig. Politisch gehörten sie mehrheitlich dem Freisinn an. Sie waren allesamt Vertreter der männlich-bürgerlichen Elite.

Unter ihnen ist das Réduit zunächst nicht unumstritten. Als General Guisan am 6. Juli 1940 hochrangige Vertreter des Generalstabs zu einer Besprechung ins Armeehauptquartier in Gümligen bei Bern einberuft, kritisiert Friedrich Prisi die Rückzugspläne scharf. Die Schweizer Armee sei kein Selbstzweck, sondern ein Mittel zur Landesverteidigung. Es habe doch keinen Sinn, so Prisi, der Lehrer war, bevor er Berufsoffizier wurde, «Gebirgsstöcke und Gletscher zu verteidigen», während das Mittelland mit «dem Grossteil des Schweizervolks kampflos dem Feind preisgegeben wird». Solche Pläne würden das Vertrauen der Bevölkerung in die Armee und das Vertrauen der Armee in die eigene Führung erschüttern.

Renzo Lardelli, auch er Berufsoffizier und früher Lebensmittelhändler sowie Präsident des Bündner Handels- und Industrievereins, ist besorgt darüber, dass ein Umschwenken auf die Réduit-Strategie von den Achsenmächten als «unfreundlicher Akt» aufgenommen werden könnte.

Am Ende der Sitzung erklärt Guisan, er werde den Generalstab in Kürze über seine Entscheidung informieren. Der Entschluss fällt rasch, die Planungsarbeiten nehmen ihren Lauf.

«Die Lösung für ein strategisches Problem macht zwei verschiedene Denkvorgänge notwendig», schrieb der Berufsoffizier Samuel Gonard in einem Rückblick von 1959. Zuerst müsse die gegebene Lage beurteilt werden, «und dann sind die Massnahmen zu erwägen, die aufgrund der Lage getroffen werden müssen». Der Jurist und Absolvent der französischen École supérieure de guerre galt als hervorragender Stratege, der bis tief in die Nacht arbeitete, während andere hohe Militärs es sich in noblen Restaurants gut gehen liessen. Als Chef des persönlichen Stabs von Guisan gehörte er dem innersten Zirkel der Militärführung an und soll, wie es der Historiker Willi Gautschi ausdrückte, jene intellektuellen Fähigkeiten besessen haben, die dem General fehlten.

In seinem Rückblick bringt Gonard die Réduit-Idee schnörkellos auf den Punkt. «Vaterland» sei ein moralischer Begriff, er werde oft verwechselt mit einem bestimmten Gebiet, das wiederum nur ein Stück Natur sei. «Um unsere Unabhängigkeit – unser höchstes nationales Gut – zu verteidigen, mussten wir in Aussicht nehmen, Teile unseres Landes – wenn auch nicht kampflos – preiszugeben. Mit dem Verzicht darauf, alles zu verteidigen, um uns lange zu verteidigen, tauschten wir Raum gegen Zeit ein, die im Leben einer Nation viel bedeutsamer ist als seine Oberfläche.»

Was Gonard zu erwähnen vergass: Auf der Oberfläche, die gegen Zeit eingetauscht werden sollte, lebten drei Viertel der Schweizer Bevölkerung.

Dass die Bevölkerung im Krieg universelle Schutzrechte besitzt, wurde erst 1949 mit den Genfer Konventionen ins humanitäre Völkerrecht aufgenommen. Niemals sollte sich wiederholen, was im Zweiten Weltkrieg geschehen war – die entgrenzte, beispiellose Gewalt gegen Zivilist:innen. Die Anwendung militärischer Gewalt gegen Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten sei ein Kriegsverbrechen. Die Schweiz hat die Konventionen 1950 ratifiziert – zehn Jahre nach den Plänen, der eigenen Bevölkerung mit Militärgewalt die Zuflucht ins Réduit zu verwehren.

Und Samuel Gonard, wie hat er wohl später über seine Formel vom Tausch von Raum – und damit Menschen – gegen Zeit gedacht? Wir wissen es nicht. Nach seinem Ausstieg aus dem Berufsmilitär präsidierte er von 1964 bis 1969 das Internationale Komitee vom Roten Kreuz.

Kein Platz für Zivilist:innen

Zwar blieben gewisse Meinungsunterschiede in den taktischen Besprechungen bestehen, die genaue Ausdehnung des Réduits war umstritten, im Grossen und Ganzen aber setzte sich die Idee im Juli 1940 durch. Je weiter aber die Überlegungen vorangetrieben und die Details erörtert wurden, desto mehr zeigte sich, dass die Zivilbevölkerung im Mittelland zu einem der Hauptprobleme des Réduits werden würde.

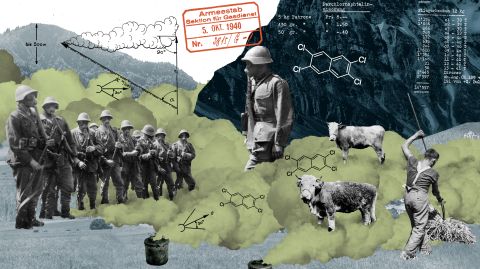

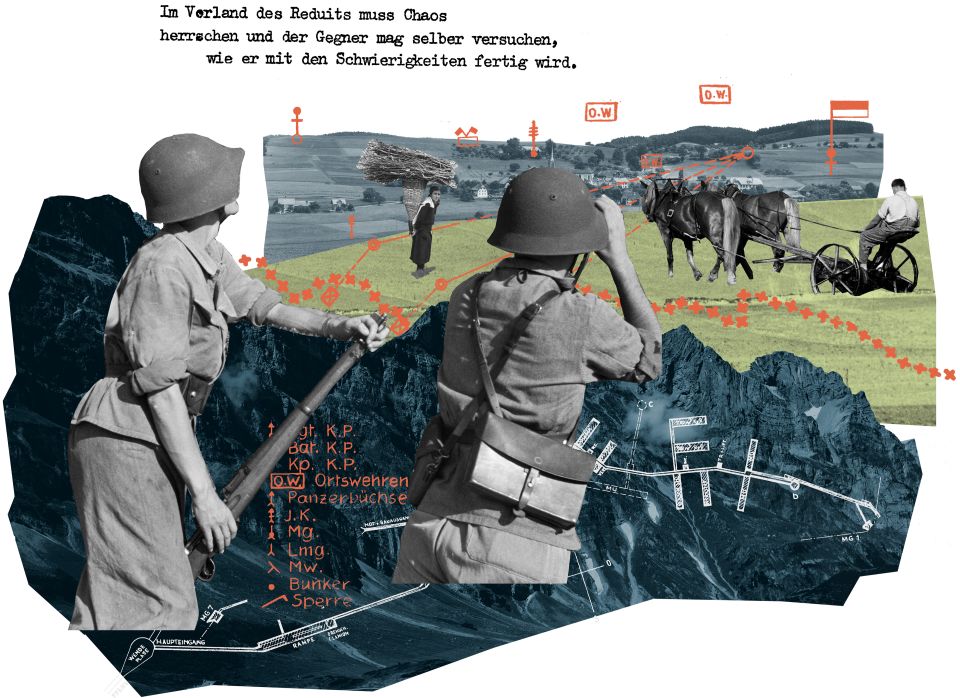

In ihren Operationsplänen zerlegen die Militärspitzen das Staatsgebiet in drei Zonen und militarisieren die Topografie: Aus den Gebirgsregionen wird das Réduit, aus dem Grenzgebiet und dem Mittelland die «Verzögerungszone» – ein in die Tiefe gestaffelter Raum, in dem der Vorstoss der Wehrmacht abgebremst werden soll, um der eigenen Armee den sofortigen Rückzug in die Réduit-Stellungen zu ermöglichen. In dieser Zone aber leben rund drei Millionen Menschen. Wohin mit ihnen?

Am 12. Juli 1940 wendet sich Guisan vertraulich an den Vorsteher des Militärdepartements, Bundesrat Rudolf Minger von der Bauern- und Gewerbepartei (heute SVP). Er will von ihm wissen, ob sein Auftrag noch derselbe sei – die Verteidigung der Unabhängigkeit und des Territoriums der Schweiz. Dann legt er dar, was die neue Strategie bedeutet: Die Armee könnte das Réduit, aber nicht das ganze Land verteidigen. Dafür sei es unabdingbar, dass die Zivilbevölkerung an Ort und Stelle bleibe. Ins Réduit eingelassen werde sie nicht.

Weder Minger noch die anderen Bundesräte legen Widerspruch ein. Anstatt die Sicherheitsinteressen der Bevölkerung zu wahren, die Landesverteidigung in ihren Dienst zu stellen und die Zeit zu nutzen, Evakuationszonen und Schutzräume für Zivilist:innen zu schaffen, übernimmt die Regierung die radikalen Pläne der Militärs.

Dem Generalstab war indes klar, dass die Bevölkerung nicht einfach zusehen würde, wie sie im Kriegsfall schutzlos zurückgelassen wird. Bei einem deutschen Überfall, vielleicht auch schon ausgelöst durch eine Generalmobilmachung, fasst Guisan 1941 in einem Schreiben an den Bundesrat nochmals zusammen, wäre damit zu rechnen, «dass die von Panik ergriffene Zivilbevölkerung alles daran setzen wird, um aus den anscheinend gefährdeten Zonen zu entkommen und wenn möglich das Réduit zu gewinnen». Dies müsste unter allen Umständen verhindert werden, weil so die «marschierenden Truppen» behindert und der Bezug der Réduit-Stellungen erschwert, vielleicht verunmöglicht würde. Die Bevölkerung würde sich so «dem Feuer der eigenen Truppen» aussetzen.

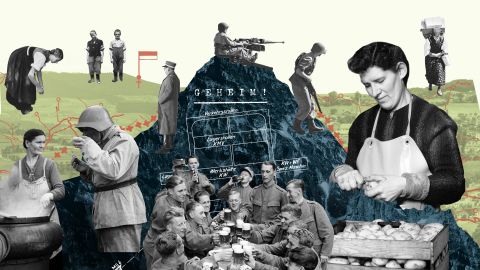

Schon im Mai 1940 waren Freiwilligenkorps, sogenannte Ortswehren, gebildet worden. Innert Jahresfrist hatten sich 120 000 nicht dienstpflichtige sowie als dienstuntauglich erklärte Jugendliche und Männer im Alter zwischen sechzehn und sechzig Jahren in die militärische Landesverteidigung einbinden lassen. Frauen waren explizit ausgeschlossen worden. Von den mit Karabinern aus dem Ersten Weltkrieg ausgestatteten Freiwilligen wurde offiziell ein Guerillakampf gegen die deutsche Wehrmacht erwartet. Nur – insgeheim schätzte der Generalstab die Chancen einer solchen Taktik als komplett aussichtslos ein. Drei bis maximal fünf Tage, so der Generalstabschef Jakob Huber, und die deutschen Truppen würden das Mittelland kontrollieren. So waren denn die Absichten hinter den Freiwilligenverbänden auch ganz andere: Zum einen sollten sie mit ihrer Präsenz die Bevölkerung in falscher Sicherheit wiegen. Und sie zugleich überwachen: In Hunderten Dörfern und Kleinstädten des Mittellands hatten sie, wie es in den Quellen heisst, gegen Gerüchtemacherei, Defätismus und Panikstimmung vorzugehen und «verdächtige Ausländer und Schweizer» zu beobachten.

Mit dem Evakuierungsverbot wurde den Ortswehren ein weiterer Auftrag erteilt: die Bevölkerung an der Flucht zu hindern. Überall im Mittelland fanden entsprechende Übungen statt. Ein Foto in der Zeitschrift «Der Soldat» aus dem Jahr 1944 zeigt: Um die Flucht zu verhindern, verbarrikadiert die Ortswehr alle Dorfausgänge und droht der eingekesselten Bevölkerung mit Karabinern. Ein Karabiner ist auf ein Kind in einem Kinderwagen gerichtet. Dass Zivilist:innen ein Hindernis für die eigenen Truppen darstellen könnten, war eine der Folgen der neuen, schnellen und motorisierten Kriegsführung. Mit eigenen Augen gesehen hatte dies Walter Stucki, der Schweizer Gesandte in Frankreich. Bis zum letzten Augenblick hatte der Diplomat in Paris ausgeharrt und die Auflösung der Republik miterlebt, ehe er der französischen Regierung auf ihrer Flucht in den Süden des Landes gefolgt war. Stucki war Zeuge davon geworden, wie Millionen von Menschen versucht hatten, sich und ihre Habe vor den deutschen Truppen in Sicherheit zu bringen – die grösste Massenflucht, die Europa bis dahin je gekannt hatte.

Die Schlüsse des Gesandten fielen jedoch anders aus, als man dies heute erwarten würde. Sie waren rein militärischer Natur. Eindringlich warnte er den Bundesrat: «Die Evakuierung von Zivilbevölkerung, die nicht mit äusserster Sorgfalt vorbereitet wurde und mit eiserner militärischer Disziplin durchgeführt wird, führt zu einem fürchterlichen Chaos, das für die militärischen Operationen verheerend sein kann.»

Es ist anzunehmen, dass seine Berichte in die Entscheidung einflossen, die Zivilbevölkerung im Kriegsfall dazu zu zwingen, vor Ort auszuharren. Evakuationen im grossen Stil waren sowieso nie ernsthaft erwogen worden, aber wenigstens hätte man noch 1939 den Menschen die Flucht in sicheres Gebiet – in der Sprache der Militärs: die freiwillige Abwanderung – gestattet. Doch nach der Niederlage Frankreichs entschliesst sich Guisan, solche nicht vom Militär autorisierten Bewegungen zu unterbinden. Nur in ganz wenigen Ausnahmefällen würden Zivilist:innen von der Armee in sicheres Gelände geführt, etwa einen Wald oder einen ruhigeren Nachbarort. Ohne den Bundesrat vorab zu informieren, gibt Guisan eine Pressemitteilung heraus, in der das neue Evakuationsregime vorgestellt wird.

Die Eidgenössische Justiz- und Polizeidirektion (EJPD) macht den General darauf aufmerksam, dass eine seiner Bestimmungen im Widerspruch zur Bundesverfassung stehe. Guisan hatte nämlich eigenmächtig verfügt, dass ab sofort jeder Wechsel in einen anderen Kanton nur dann geduldet werde, wenn die dort zuständigen Behörden zustimmten. Die Verfassung aber garantierte die Niederlassungsfreiheit. Nach einer überaus höflichen Intervention des EJPD krebst der General zurück. Sanft drängt der Bundesrat darauf, künftig die Öffentlichkeit nicht mehr über die Evakuationsfrage zu informieren.

Die Macht des Generals

Die Frage drängt sich auf, auf welchen rechtlichen Grundlagen die Macht des Generals eigentlich beruhte – und wie es dazu kommen konnte, dass eine Handvoll Männer im Generalstab über das Schicksal der gesamten Bevölkerung entscheiden konnten.

Ermöglicht hatten dies zwei aussergewöhnliche Beschlüsse, in Kraft gesetzt in den letzten Augusttagen von 1939, unmittelbar vor dem Überfall Nazideutschlands auf Polen: zum einen der sogenannte Vollmachtenbeschluss, zum anderen die Ernennung eines Oberbefehlshabers der Armee mit enorm weitreichenden Kompetenzen.

Das Vollmachtenregime beinhaltete eine zeitlich limitierte Übertragung der Gesetzgebungsmacht des Parlaments, der Legislative, auf den Bundesrat, die Exekutive, dies, um in akuten Krisenzeiten das Regieren zu beschleunigen. Darum gebeten hatte der Bundesrat das Parlament, um angesichts des drohenden Krieges ohne parlamentarische Umwege selber alle Verordnungen erlassen zu können, die seiner Ansicht nach zur Wahrung der Sicherheit, Unabhängigkeit und Neutralität des Landes notwendig waren. Zugleich hatte er einen unbegrenzten Kredit gefordert, um die von ihm beschlossenen Massnahmen umgehend zu finanzieren.

Solange er im Besitz dieser Vollmacht bleibe, erklärte der Bundesrat dem Parlament, werde er sich an die Verfassung und an die Gesetze halten, «soweit es möglich ist». Aber, schränkte er ein, «es liegt im Sinne der ausserordentlichen Ermächtigung, dass wir nicht unter allen Umständen an diese Schranken gebunden sein können».

Der National- und der Ständerat stimmten ihrer vorübergehenden Entmachtung Ende August 1939 zu und verpflichteten den Bundesrat, seine Beschlüsse zweimal pro Jahr von parlamentarischen Ausschüssen – den Vollmachtenkommissionen – im Nachhinein bestätigen zu lassen. Die Kommissionen hätten also die Möglichkeit gehabt, die Vollmachtenbeschlüsse in einem nachgeschalteten Controlling rückgängig zu machen. Dazu kam es während des Zweiten Weltkriegs aber nie.

Im Schatten dieser beschleunigten Demokratie wuchs die Macht des Generals enorm an. Der Auftrag, den ihm der Gesamtbundesrat zeitgleich mit der Einführung der Vollmachten erteilt hatte, ist in dürren Worten festgehalten: «unter Einsatz aller geeigneten militärischen Mittel» die Unabhängigkeit der Schweiz zu sichern und die «Unversehrtheit des Territoriums zu bewahren».

Nach dem Krieg wird der Bundesrat dem General vorwerfen, sich während der fünfeinhalb Jahre Krieg nur zu wenigen Sitzungen mit ihm getroffen zu haben. Der General seinerseits wird antworten, er sei ja auch nie eingeladen geworden. Tatsache ist, dass das Militärdepartement dem Oberbefehlshaber freie Hand liess. Es fehlte jede Art von demokratischer Kontrolle. Und dies, obschon die vom Generalstab vorangetriebene Réduit-Planung tief in den zivilen Bereich eingriff und Auswirkungen auf die gesamte Schweizer Bevölkerung gehabt hätte. Man könnte es auch so sagen: Die Machtfülle des Generals und die erweiterten Kompetenzen des Bundesrats führten dazu, dass die Schweizer Bevölkerung den Plänen des Generalstabs ausgeliefert war.

Pläne, die auch enorme finanzielle Kosten verursachten. Bis heute sind sie nie umfassend berechnet worden. Der Generalstab selber wird sie nach dem Krieg auf die Summe von damals 900 Millionen Franken beziffern – das Anderthalbfache des Bundesbudgets von 1938, dem Jahr vor Kriegsbeginn.

Keine Zweifel

Man müsse verstehen, dass die Réduit-Strategie etwas vollkommen Neuartiges gewesen sei, schreibt Alfred Ernst später, ein einflussreicher Militärtheoretiker, Strategieexperte und Oberst während des Zweiten Weltkriegs. Das zeige sich an den Ausbildungsvorschriften für die Infanterie. Noch 1939 sei dort nur sehr oberflächlich der Kampf auf Hügelkuppen beschrieben gewesen – erst in der Neuauflage von 1942 wurden erstmals Grundsätze für den Gebirgskrieg formuliert.

Von den gesellschaftlichen und politischen Ordnungsvorstellungen, die dem Réduit zugrunde lagen, wurde nie gesprochen. Die uns heute so geläufige Überzeugung, dass die militärische Landesverteidigung zwingend den Schutz der eigenen Bevölkerung beinhaltet, war den Strategen – und auch dem Bundesrat – letztlich fremd. So sind in den Protokollen kaum Momente des Zögerns festgehalten. Und auch in den später publizierten Erinnerungsschriften der Verantwortlichen wird der Sinn der Réduit-Strategie an keiner Stelle in Zweifel gezogen. Vielmehr wird das eigene planerische Handeln als alternativlos und folgerichtig dargestellt.

Ein weiterer Réduit-Stratege war Oscar Germann, im Zivilleben Strafrechtsprofessor an der Universität Basel. In wenigen Sätzen beschreibt er in seinen Memoiren, wie ihn zunächst gewisse Zweifel geplagt hätten. Und wie rasch er sie wieder losgeworden sei. «Ein schwerer Entschluss», sei es gewesen, den «volkreichsten» Teil des Landes aufzugeben. Aber: «Blieb uns die Wahl?»

Nein, zeigte sich der mit drei Ehrendoktoraten ausgezeichnete Jurist auch später noch überzeugt. Guisan selbst sei die Réduit-Entscheidung übrigens ja auch nicht leichtgefallen, so Germann: «Das brauchte Mut, den Mut, die Lage zu sehen, wie sie war, und hieraus die Konsequenzen zu ziehen mit dem ganzen Gewicht der Verantwortung.»

«Man sollte den Mut haben, sich die Dinge vorzustellen, wie sie in Wirklichkeit wären», notiert der Schriftsteller Bernard Barbey, Chef des persönlichen Generalstabs, in sein Tagebuch, als am 18. August 1940 die ersten Manöver für die Réduit-Verteidigung im luzernischen Entlebuch stattfinden. Eine Kampfgruppe der 8. Division übt das Scharfschiessen. Barbey stellt sich vor: eine deutsche Gebirgsdivision im Angriff auf einen Berggrat. «Sie kämen heute nicht ans Ziel, würden morgen wieder vorstossen und Verstärkung erhalten.»

Wenige Tage später ein weiteres Manöver, diesmal in den Freiburger Voralpen. Aufmerksam verfolgen hochrangige Militärs das Geschehen. Im Lauf des Tages scheint sich die Landschaft für Barbey zu verändern. «Die Berge ringsherum sind nicht mehr Pass oder Ferienort; sie sind jetzt das Herz unseres Widerstandes – für Monate, vielleicht für Jahre!»

Am Abend dinieren die Truppenkommandanten in ausgelassener Stimmung in Greyerz. Es gibt Fondue. Später beobachtet man den Nachthimmel. Die britische Royal Air Force fliegt entlang der Aare in Richtung Italien. «Unsere Flab schiesst: Feuerwerk unter Sternschnuppen.»

Als ob es nur noch Soldaten gäbe.

Quellenauswahl:

Schweizerisches Bundesarchiv: E5560D#2019/243#144* (Oberbefehlshaber der Armee: Operationsbefehl Nr. 12, 1940); E27#1000/721#12861* (Weisungen an die bürgerlichen Behörden für den Kriegsfall)

In der nächsten Ausgabe: Der Generalstab will vor den Toren des Réduits das Chaos entfesseln, während die Armee hinter dem Rücken der Bevölkerung daran arbeitet, die Kriegsvorbereitungen voranzutreiben.

Nachtrag vom 18. Dezember 2025: Neue Fragen zum Réduit

2024 wurde Henri Guisan anlässlich seines 150. Geburtstags gross gefeiert – unter anderem mit einem neuen Porträt auf den Toren der Gotthardfestung. Mit diesem Denkmal stieg auch Erich Keller in seine Serie «Im Réduit-Staat» in der WOZ ein. Im Rahmen eines Forschungsauftrags über die Geschichte des Kantons Uri während des Zweiten Weltkriegs war der Historiker auf Dokumente gestossen, die ein bislang unbekanntes Bild des Generals wie auch des damaligen Bundesrats zeigen und die eigentliche Strategie hinter ihrer Réduit-Idee offenlegen: Geplant war ein Rumpfstaat im Alpengebiet – ohne Zugang für die Zivilbevölkerung des Mittellands. Gegen diese wäre die Armee im Fall einer Invasion gar mit Waffengewalt vorgegangen.

Die neuen Erkenntnisse sind nun auch im Bundeshaus angekommen: In einer Interpellation fordert SP-Nationalrat Fabian Molina eine Aufarbeitung. Mit der Einsetzung einer unabhängigen Expertenkommission im Jahr 1996 habe der Bund zwar einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung der Rolle der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs geleistet, schreibt Molina. «Zahlreiche Aspekte der damaligen offiziellen Schweizer Politik blieben jedoch unerforscht, wurden nie offiziell aufgearbeitet, und das begangene Unrecht wurde niemals offiziell anerkannt.»

Basierend auf Kellers Recherche, hat Molina mehrere Fragen formuliert: Welche Dokumente zur Réduit-Strategie sind heute vollständig zugänglich, und existieren noch gesperrte oder unerschlossene Aktenbestände? Plant der Bundesrat eine unabhängige Untersuchung der damaligen Entscheidungsprozesse und von deren Folgen? Wie beurteilt er die damalige Priorisierung militärischer Interessen gegenüber dem Schutz der Bevölkerung, und welche Schritte erwägt er, um sie in Erinnerungskultur, Bildung und Öffentlichkeit aufzuarbeiten? Welche Lehren zieht er daraus für die heutige Sicherheits- und Bevölkerungsschutzpolitik? Und: Wie ist heute sichergestellt, dass die Zivilbevölkerung im Krisen- und Konfliktfall oberste Priorität hat und keine vergleichbaren Ausschlussmechanismen existieren?

Auf die Antworten des Bundesrats darf man gespannt sein.