Popkultur: Am Ende des Regenbogens

Die Geschichte des Einhorns ist ein wilder Ritt: vom Jesussymbol mit sexuellen Untertönen zum Symbol der queeren Bewegung und des ökologischen Kollapses.

Start-ups mit einem Schätzwert von über einer Milliarde Dollar, die noch nicht an der Börse gehandelt werden, bezeichnen Finanzanalyst:innen liebevoll als «unicorns». Denn Einhörner gelten als etwas Wertvolles, Seltenes. Wenn man auch im Wald kaum eines antreffen wird, dann bestimmt im Supermarkt.

«Das Einhorn ist purer Kapitalismus», schreibt Literaturprofessor Timothy S. Miller in einem Aufsatz zum «Einhornhandel»: Das Einhorn sei zum urheberrechtsfreien Brand mit hohem Wiedererkennungswert geworden. Mitte der 2010er Jahre erreichte die Kommerzialisierung ihren Höhepunkt, alle möglichen Dinge wurden mit Einhörnern beworben: Würste, Zahnpasta, darmgerechte Klohocker. 2015 wurde das 🦄 in den digitalen Schriftcode Unicode aufgenommen, 2018 wurde der Hype um das Einhorn dann in Marketingjournalen bereits für tot erklärt. Das Lama und das Faultier übernahmen für ein paar Saisons – beide eine Art Schamanentiere der Burn-out-Prophylaxe. Doch Trendtiere kommen und gehen: Das Einhorn wird bleiben.

Denn das Fabeltier hat eine 4000 Jahre alte Geschichte hinter sich, in der es mehrere kulturelle Saltos, Bedeutungsentleerungen und symbolische Wiederaufladungen durchlebt hat: vom furchterregenden, unjagbaren Tier in der Antike zum Symbol für den christlichen Erlöser selbst, vom zoologischen Fakt zum Fabelwesen, vom Inbegriff von Niedlichkeit zum kämpferischen Symbol der LGBTQ+-Bewegung.

Wie weit zurück die Geschichte des Einhorns geht, zeigt der Band zu einer Ausstellung im Museum Barberini in Potsdam, die sich bis Ende Januar dem Einhorn in der Kunst widmet und es durch Natur- und Kunstgeschichte begleitet.

Jesus mit Horn

Von der Antike bis zum Ende des Mittelalters galt das Einhorn als reales Tier. Das lag insbesondere an unhinterfragt zitierten Autoritäten, die seine Existenz behaupteten, aber auch an Augenzeugenberichten wie zum Beispiel dem von Marco Polo, der im 13. Jahrhundert Asien bereiste. Als er in Sumatra Nashörner sah, nörgelte er: «Zum Ansehen ist es ausgesprochen hässlich. Diese Tiere haben mit unsern Einhörnern gar nichts gemein.»

«Unser» Einhorn tauchte 2000 vor unserer Zeitrechnung im Gebiet des heutigen Pakistan auf Siegeln auf. Vom Indus aus verbreitete sich die Vorstellung von einem Huftier mit nur einem Horn in Asien. In China entwickelte es sich zum Qilin, einem drachenartigen, schuppigen Wesen von eher gedrungener Gestalt mit einem Horn. In die andere geografische Richtung entwickelte sich das Tier in Erzählungen zum heute bekannten Einhorn, das mal als Esel, mal als Pferd mit Horn dargestellt wird.

Ein halbes Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung taucht es erstmals in einem griechischen Text auf, in einer Erzählung über Indien.* Dort gab es dem Autor Ktesias von Knidos zufolge hundsköpfige Menschen, Löwen mit Skorpionschwänzen und ein Wesen, aus dessen Kopf ein ellenlanges Horn ragte. Dieses Horn hatte besondere Kräfte: Vom Einhornpulver versprach man sich bis in die Neuzeit Schutz vor Giften. In die antike Mythologie schaffte es das Einhorn aber nicht, es fand keinen Platz neben Kentauren, Hydren und Zyklopen.

Doch mit der ersten griechischen Übersetzung des Alten Testaments um 300 vor unserer Zeitrechnung wurde es zu einem biblischen Tier – durch einen Übersetzungsfehler, der aus einem Büffel ein Einhorn machte. Den entscheidenden Karriereschub im christlichen Symbolkosmos erfuhr es dann im 2. Jahrhundert. Es wird im «Physiologus», einem Volksbuch mit allerlei christlichen Geschichten, als Jesussymbol erwähnt. Damit stand das Einhorn neben dem Pelikan, von dem man damals glaubte, er picke sich die Brust auf, um seine Jungen mit seinem Blut zu ernähren – analog zum sterbenden Jesus am Kreuz; sowie dem Löwen, der angeblich seine toten Kinder mit seinem Schrei wiedererwecken konnte – so wie Jesus die Gläubigen am Jüngsten Tag auferwecken würde.

Ein hinduistischer Plot

Die Analogie, die dem Einhorn zu dieser Ehre verhalf, war etwas komplizierter. Durch die ganze Antike galten erwachsene Einhörner als zu wendig, um erlegt oder gar gefangen zu werden. Erst der «Physiologus» fand eine Lösung: Er empfahl Jungfrauen als Köder. Jedes noch so wilde Einhorn, so wusste man, legte sein Horn in ihren Schoss und gab jeden Widerstand auf. Der Plot stammte ursprünglich aus einer hinduistischen Geschichte über einen jungen Erleuchteten, Rishyasringa, der Hirschhörner trug und von der Kurtisane seines Vaters vom Wald ins Schloss gelockt wurde. In der christlichen Erzählung wurde aus der verführerischen Hornwesenbezwingerin eine unschuldige Jungfrau – wie Maria. Denn so wie die Jungfrau das Einhorn beruhigte, gab die heilige Maria Jesus in ihrem Leib irdische Ruhe – damit er nachher für die Sünden der Menschen getötet werden konnte. Die Begegnung mit der Jungfrau bestimmte die Darstellung des Einhorns bis in die frühe Neuzeit. Die Grösse des Einhorns blieb dabei oft unklar: Mal legt ein ziegengrosses Einhorn sein Horn devot in den Schoss der Jungfrau, andere werden wie Schosshündchen gehalten und sind nicht viel grösser als ein Chihuahua.

Auch wenn das Einhorn für einige Jahrhunderte als Jesussymbol diente: Die sexuelle Thematik der Verführung wich nicht ganz aus den Erzählungen über die Einhornjagd, wie Bernd Roling und Julia Weitbrecht im Buch «Das Einhorn» zeigen. So entwickelte ein byzantinischer Gelehrter um 1100 die Theorie, man könne Einhörner auch mit einem als Frau verkleideten Jüngling fangen, wenn er genügend parfümiert sei – eine Theorie, gegen die sich noch der neuzeitliche Schweizer Naturforscher Conrad Gessner Jahrhunderte später vehement aussprach. Doch abgesehen von diesem kurzen Aufflackern von queerem Begehren blieb das Einhorn noch jahrhundertelang ein sehr heterosexuell gelesenes Wesen.

Im «Bestiaire d’amour» von 1250 wurde die Einhornjagd zum Symbol für eheliche Treue: Der Mann wird von der Liebe in den Schoss einer Frau getrieben, wo er, wie das Einhorn, ruhig verbleibt. Zugleich wurde der Jungfrauen-Jagdtrick als «Weiberlist» beschrieben, mit der skrupellose Frauen Männer verführen. Eine anonyme Schrift in Frankreich antwortete auf den «Bestiaire», als Verfasserin wird eine Frau vermutet. Das Einhorn wird in der Replik zur Allegorie der verführerischen Worte von Männern umgedeutet, sein Horn zur Waffe, die das Herz durchbohrt: Männliches Begehren wird als Gefahr beschrieben, die phallische Symbolik kaum mehr verborgen. In einer frauenfeindlichen Wendung findet sich das auch beim Gelehrten Rudolf von Ems, der im 13. Jahrhundert Frauen, die keine Jungfrauen mehr sind, davor warnt, sich bei der Einhornjagd einspannen zu lassen: «Es durchbohrt sie mit seinem Horn und bestraft sie für die Lüge.»

Ab dem 16. Jahrhundert gerät das Einhorn in eine tiefe Krise. Es verschwindet aus den christlichen Bildern. Die einen sehen den Grund darin, dass die katholische Kirche damals alle lasziven Andeutungen in christlichen Bildern verbot. Andere glauben eher, dass verklausulierte Bildsymbole wie das Einhorn der Kirche zu wenig wirkmächtig erschienen, um gegen den Angriff der Reformation anzukommen: Man setzte von nun an auf barockes Pathos.

Dazu kam, dass seine Existenz erstmals ernsthaft angezweifelt wurde: Wie bitte sollen ziegengrosse Einhörner zwei Meter grosse Hörner tragen? Die Berichte, die seine Existenz bezeugen sollen, werden als Fehlsichtungen von Antilopen, Pferden, Ziegen oder Nashörnern abgetan. Und dann bewiesen isländische Naturforscher auch noch, dass die Hörner, die in so vielen Wunderkammern als Beweise für die Existenz von Einhörnern aufgestellt wurden, in Tat und Wahrheit von Narwalen stammten. Das Einhorn war vorerst erledigt.

Das ruhelose Einhorn

Ohne seine tradierte symbolische Bedeutung wurde es «beinahe beliebig aufladbar», wie der Kurator des Museums Barberini, Michael Philipp, im Ausstellungskatalog schreibt. Doch nach einer kurzen Pause aufersteht das Einhorn im 19. Jahrhundert, seine moderne Geschichte beginnt. Wie frei man das Einhorn nun kulturell nutzen konnte, zeigte sich beim Schweizer Maler Arnold Böcklin, der das funktionslos gewordene Fabelwesen als grobschlächtiges, kuhmäuliges Vieh ohne jede Magie malt. Die Firma «Corre – La Licorne» warb Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Geschwindigkeit des Einhorns, die die Autoren der Antike immer wieder betont hatten, für ihre Autos.

Die religiöse Verknüpfung des Einhorns war endgültig gelöst, die erotische Aufladung jedoch wirkte fort. Die französischen Symbolisten Gustave Moreau und Armand Point waren beeindruckt von den Wandteppichen «Die Dame und das Einhorn», die das Musée de Cluny in Paris ab 1883 ausstellte. In ihren Bildern zeigen sie die sexuelle Unterwerfung des Einhorns unter die weiblichen Figuren: Einhörner kuscheln mit sich fläzenden nackten Damen.

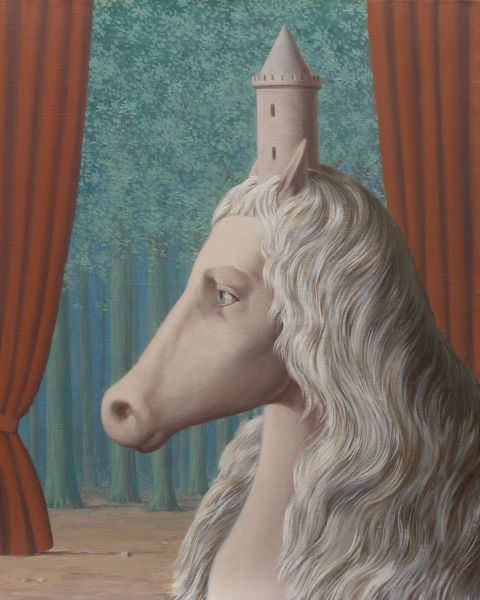

Doch erst der Surrealismus begann an der männlichen Identifikation des Einhorns zu rütteln. René Magritte malte weibliche Einhornköpfe, und bei der Surrealistin Leonore Carrington kämpfen weibliche Einhörner gegen Geister und männliche Monster. Frauen eigneten sich das Horn an, transformierten es in ein Symbol der Emanzipation und übertrugen es in die Welt des Traums, wie die Kunsthistorikerin Annabelle Ténèze in einem Kapitel des Ausstellungskatalogs schreibt.

Am deutlichsten wird das bei einer Performance von Rebecca Horn von 1970. Diese zeigt, wie eine junge, nackte Frau auf ihrem Kopf eine lange, spitze Stange wie eine Prothese befestigt. Sie läuft auf einem Waldweg auf die Kamera zu, streift durch die Felder, schaut die Zuschauer:innen provozierend an – und verschwindet wieder im Wald: Dieses Einhorn wird nicht gefangen.

Das Einhorn öffnete sich politischen Umdeutungen: Im Gedicht «The Black Unicorn» (im gleichnamigen Band von 1978) beschreibt die Schwarze queere Dichterin Audre Lorde das «schwarze Einhorn» als kämpferisches Wesen, das mehr will. Dem seit Jahrhunderten dominanten Einhornmythos erteilt sie eine klare Absage: «Nicht in ihrem Schoss ruht das Horn / Doch tief in ihrer Mondhöhle wächst es / Das schwarze Einhorn ist ruhelos / Das schwarze Einhorn ist unnachgiebig / Das schwarze Einhorn ist nicht frei». Das Einhorn wurde zu einem Symbol für die anderen, die in ihrem Existenzrecht bedroht waren, aus der Realität ausgegrenzt – bereit, zurückzuschlagen.

Solche Umdeutungen wurden in der Konsumgesellschaft seit dem Zweiten Weltkrieg von kommerzieller Niedlichkeit begleitet. In Disneys «Fantasia» tauchen 1940 erstmals Mini-Einhörner auf, die durch Fantasiewelten hüpfen – das Werk des US-Schweizer Trickfilmzeichners Alfred Hurter, der sich bei Böcklin Inspiration suchte. Mitte der 1970er Jahre entsteht der japanische Anime «Unico» über ein (männliches) Einhorn, das allen nichts als Freude bringt. In den frühen achtziger Jahren erscheinen Einhörner auch zum ersten Mal als Regenbogentiere – auf den sehr erfolgreichen Stickern der Illustratorin Lisa Frank. Ab 1983 produziert die Spielzeugfirma Hasbro nicht nur kleine Plastikpferdchen («My Little Pony»), sondern auch Einhörner mit regenbogenfarbenem Haar. Die Einhörner erfahren dasselbe Schicksal wie Nixen und Feen, in der Antike furchterregende Rachewesen, die durch die Darstellung im Kinderkonsumkosmos zu schwachen Wesen mit grossen Augen verniedlicht wurden. Der Künstler Will Cotton thematisiert diese Verniedlichung des Einhorns ironisch, es bewegt sich in seinen Gemälden durch rosa Landschaften irgendwo zwischen Cupcake-Workshops und dem Film «Brokeback Mountain».

Cotton spielt damit auch auf die entscheidende Transformation des Einhorns in den 1980ern an: Die Verkoppelung mit der Regenbogenflagge, die 1979 erstmals geschwenkt wurde, machte das Einhorn zu einem kräftigen Symbol der LGBTQ+-Bewegung. Heute tragen ukrainische LGBTQ+-Soldat:innen ein grimmiges Einhorn auf ihren Uniformen; schon seit der Krimkrise kämpfen sie mit den Patches gegen die Vorstellung, es gebe keine nichtheterosexuellen Soldat:innen in der ukrainischen Armee. Seit 2022 steht das Einhorn aber für mehr: Die drohende Einverleibung in Putins Russland würde jede Hoffnung auf mehr Rechte für die Community vernichten.

Zentral für die Verwandlung des Einhorns in ein queeres Fabeltier war insbesondere der Film «The Last Unicorn» von 1982, der noch Jahrzehnte im Weihnachtsprogramm lief. Der Film beginnt mit einer Welt ohne Einhörner, sie alle wurden von einem teuflischen roten Stier ins Meer getrieben, im Auftrag eines sterbenden Königs. Das letzte verbliebene Einhorn nimmt den Kampf auf und siegt: Zu Tausenden stürmen die Einhörner aus den Wellen zurück in die Wälder. Im Netz finden sich etliche Erzählungen queerer Menschen, die sich mit der Einsamkeit des letzten Einhorns stark identifizieren konnten. August Clarke, nonbinäre:r Autor:in, meinte, der Plot des Buchs wie des Films drehe sich darum, «wie man Menschen vermisst, die man noch nicht getroffen hat», weil man sich als Einzige:r einer Art fühlt.

Monster des Kollapses

Doch das Einhorn wird nicht nur als Wohlfühlwesen dargestellt. Immer wieder taucht in den Annalen des Einhorns Michael Bishops Fantasyroman «Unicorn Mountain» von 1988 auf, der den aidskranken Werber Bo Gavin auf seinem letzten Weg begleitet. Bei einem Arztbesuch begegnet Bo einem aidskranken Veteranen, der auf dem Sterbebett liegt und aus Protest sein Zimmer mit aufgeblasenen Kondomen dekoriert. In seiner Sterbehalluzination taucht das Einhorn auf und zersticht mit seinem Horn die Ballone.

Bo führt später aus, dass mit der Aidspandemie ein Bruch in der Realität eingetreten sei, dass Dinge wie die Pest – «mittelalterliche Obszönitäten» – immer noch «Amok laufen könnten». Auf der Farm, auf die er zum Sterben gegangen ist, erfährt er, dass Einhörner durch Ritzen der Realität in den Bergen in diese Welt eingedrungen waren. Die Fabeltiere sind selbst krank, sie leiden unter einer Art «Sumpffieber». In «Unicorn Mountain» stellt das Einhorn ein Identifikationsangebot für die Kranken dar, genauso wie einen Todesboten. Vor allem aber steht es für den Eintritt des Unvorstellbaren, der absoluten Katastrophe.

Daran knüpft eine jüngere künstlerische Kritik an der Umweltzerstörung an. Auf den Wandteppichen von Suzanne Husky (2017) wird im Stil von mittelalterlicher Einhorntapisserie die Abholzung angeprangert. Das Einhorn in seiner fabelhaften Nichtexistenz ruft die Unmöglichkeit der Idylle in einer versehrten Welt in Erinnerung. Mit dem Einhornzitat wolle sie thematisieren, so wird sie im Ausstellungskatalog zitiert, «wie schwer es ist, ausserhalb des Kapitalozäns etwas Imaginäres zu produzieren; wo es früher Einhörner und Sirenen gab, stelle ich einen Bulldozer hin».

Düsterer porträtiert auch Julien des Monstiers das Einhorn – wie Bishop – als Einbruch des «Realen» (2021), so der Titel seines Kunstwerks. Auch er spielt mit einer neuzeitlichen Einhorndarstellung, verändert aber deren Hintergrund. Sein Einhorn steht, wie der bekannte «Dinosaurier auf der Autobahn» des Zürcher Künstlers Giuseppe Reichmuth, vor einem Atomkraftwerk und verweist auf die strahlenden Abfälle der Kernkraft, die bis in schier unvorstellbare Zukünfte strahlen und irgendwann zurückkehren werden.

Als Rache der ausgebeuteten Natur erscheint das Einhorn auch in der Horrorkomödie «Death of a Unicorn» (2025). Ein Vater und seine Tochter fahren ein Einhorn an, der Vater tötet es, während sie das Tier beruhigt. (Der Film wird nie müde zu zeigen, dass er die mythische Geschichte des Einhorns kennt.) Sie hieven das Tier in den Kofferraum und fahren es zum Arbeitgeber des Vaters – dem stinkreichen Inhaber eines Pharmakonzerns, der zum Wochenende in den Bergen geladen hat. Nach langen Diskussionen ringt sich die Runde dort dazu durch, im Kadaver nicht in verbissenem Realismus nur ein «tumorgeplagtes Pferd» zu sehen, sondern DAS Wundertier. Sein Horn wird zu Pulver verarbeitet, dem krebskranken Tycoon intravenös eingeschossen und der Rest unter der Hand bekannten Millionären verkauft, die die Familie vom Weltwirtschaftsforum kennt. Es herrscht Brokerstimmung im Cottage. Dann kippt die Story. Denn dieses Einhorn war nicht das letzte seiner Art: Seine Eltern schlitzen dann massenweise Bäuche auf. Die geschändete Natur kehrt zurück als gewalttätiger «Zaubergaul».

Doch ganz auf Kitsch mag der Film nicht verzichten: Wer das Horn berührt und reinen Willens ist, erfährt auf einem halluzinativen Trip durch die Nebel des Universums, dass alles, was ist, in diesen Nebeln beginnt und endet. Etwas Erlösung verspricht das Einhorn noch immer.

* Korrigenda vom 2. Dezember 2025: In der Print- und der ursprünglichen Online-Version hiess es fälschlicherweise, das Einhorn sei ein halbes Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung erstmals aufgetaucht.