Fossiler Blacklash

Wir erleben derzeit einen dramatischen klimapolitischen Backlash. Der findet seinen klarsten Ausdruck in dem von Donald Trump verkündeten Motto „Drill, Baby, drill!“. Der US-Präsident, dessen Äußerungen häufig erratisch und unberechenbar wirken, benennt damit den harten rationalen Kern seiner Politik: Er will eine fossile Weltwirtschaft politisch absichern gegen die Dekarbonisierungsbemühungen in der EU und anderen Ländern, insbesondere in China.

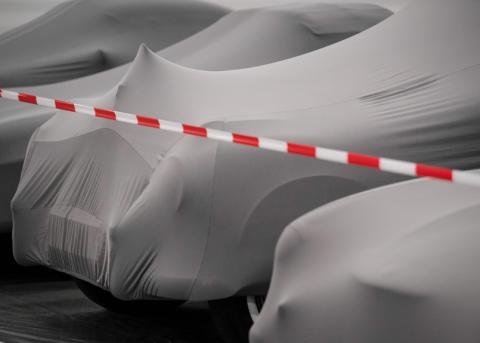

Doch auch die Bemühungen in Europa, etwa im Rahmen des European Green Deal von 2019, geraten unter Druck. Die fossilen Kräfte drängen, besonders energisch im Automobilsektor, auf eine Verlangsamung des sozial-ökologischen Umbaus. Und viele Beschäftigte bangen um ihre Arbeitsplätze, solange es keine überzeugende Alternative gibt.

Selbst wenn in Umfragen Klimapolitik weiterhin auf Zustimmung stößt: Sie soll halt nicht wehtun. Viele Menschen wollen die gewohnte „imperiale Lebensweise“ nicht aufgeben, also den Zugriff auf billige Natur und Arbeitskraft behalten, die im Handy und im Auto, in vielen Kleidungsstücken und im industriell gefertigten Essen stecken.

Die ökologische Modernisierung des Kapitalismus – das lehrt die Erfahrung der Ampelregierung – wird auch deshalb nicht mehrheitlich gewollt, weil das Projekt macht- und sozialpolitisch nicht glaubwürdig ist.

Anstatt die Vermögenden, deren CO2-Fußabdruck größer ist, für den Umbau stärker an die Steuerkasse zu bitten und dabei auch Konflikte auszufechten, knickte die Politik ein. Das hatte zur Folge, dass die Klimaschutzmaßnahmen von vielen Menschen als eine Art „ökologischer Austerität“ empfunden wurden.

Gleichwohl hat sich in den letzten zehn Jahren auf der Ebene der klimapolitischen Ziele und Strategien etwas herausgebildet, was ich mit sieben Mitautor:innen in einem Aufsatz in der Zeitschrift Nature Climate Change als „Dekarbonisierungsstaat“ bezeichnet habe. Das bedeutet, dass der Staat, um die Klimaziele zu erreichen, verstärkt in die Wirtschaft und Lebenswelt der Menschen eingreifen soll. Etwa indem die Nutzung fossiler Energieträger bei der Wärme- und Stromerzeugung ausläuft oder die Ernährung auf pflanzliche Proteine umgestellt wird.

Allerdings scheitert auch der Dekarbonisierungsstaat. Und das liegt nicht nur an den mächtigen fossilen Interessen, sondern auch an den Existenzbedingungen des liberal-kapitalistischen Staates selbst. Das zentrale Dilemma bleibt: Staatliche Politik ist eng mit der fossilen Produktions- und Lebensweise verbunden. Deshalb ist heute ein Umbau zum „Transformationsstaat“ notwendig, der darauf abzielt, die Nutzung fossiler Rohstoffe und den gesamten Material- und Energiefluss der Gesellschaften drastisch zu reduzieren. Das aber heißt: Die Macht der etablierten Industrien muss eingegrenzt und Wohlstand muss unabhängig vom Zwang des Wirtschaftswachstums gesichert werden.

Zentral ist dabei die Veränderung der Produktionsweise, und hier spielt der Staat eine wichtige Rolle. Aber eben eine andere als bisher. Das erfordert eine grundlegenden Neuausrichtung der Politik – und entschieden mehr politischen Mut.

Ulrich Brand

Ulrich Brand ist Professor für Internationale Politik an der Universität Wien.