US-Gesundheitskrise: Lobbyieren, profitieren – und Busse tun

Die Medikamentenversorgung in den USA ist eine Qual für die Menschen und ein Eldorado für die Pharma. Nun will Donald Trump die Preise senken – auch die Schweizer Konzerne werden das wieder einmal zu hintertreiben wissen.

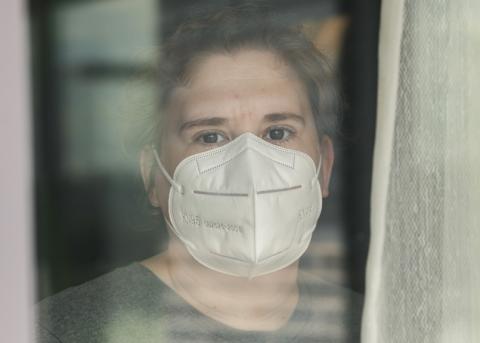

Für Tim Callaghan* beginnt jeder Monat mit der Frage, ob er es sich leisten kann, krank zu sein. Was kosten die Medikamente? Welche Arztbesuche stehen an? Gibt es Extraausgaben? Das sind die Sorgen, die den 77-Jährigen, der früher als Tischler arbeitete und mit seiner Frau in Chicago wohnt, durch das begleiten, was eigentlich ein Ruhestand sein sollte.

Callaghan hat eine chronische Lungenerkrankung und Herzrhythmusstörungen; «nichts Aussergewöhnliches», wie er sagt. Millionen von US-Amerikaner:innen leben mit entsprechenden Diagnosen. Von Medicare, der staatlichen Krankenkasse für Senior:innen, werden Callaghans Kosten für die verschiedenen Medikamente und ein Inhalierspray jedoch nur teilweise gedeckt. Durchschnittlich 1500 US-Dollar muss er auf den monatlichen Kassenbeitrag draufzahlen. Weil im Lauf der Zeit alles immer teurer geworden sei, so erzählt es Callaghan am Telefon, habe seine Rente irgendwann nicht mehr ausgereicht. 2021 meldete er deshalb Privatinsolvenz an. Seitdem überweist er Monat für Monat auch noch 1400 Dollar an einen Insolvenzverwalter.

Callaghan ist kein Sonderfall. Das US-Gesundheitssystem macht Menschen kaputt. Mehr als 85 Millionen Amerikaner:innen haben entweder gar keinen Krankenschutz oder sind wie Callaghan nur unzureichend versichert. Vorsorgeuntersuchungen sind für viele Leute ein utopischer Luxus. Ärztliche Behandlungen werden um jeden Preis vermieden. Und der Preis ist oft maximal hoch. Harvard-Wissenschaftler:innen ermittelten 2009, dass jährlich rund 45 000 Amerikaner:innen «aufgrund eines Mangels an Gesundheitsversorgung» sterben. Dazu kommt, dass zwischen siebzig und hundert Millionen Menschen laut verschiedenen Studien medizinische Schulden haben.

Lächeln für die Propaganda

Während das US-Gesundheitssystem für die meisten Menschen eine Qual ist, ist es für Pharmaunternehmen ein Eldorado. Verglichen mit anderen Ländern, müssen die Firmen hier weniger staatliche Regulierungen beachten, können einfacher die Politik manipulieren und dürfen absurde Summen für Arzneimittel verlangen. Es ist deshalb nur logisch, dass die zwei Schweizer Pharmagiganten Novartis und Roche auf dem amerikanischen Markt längst als führende Kräfte mitmischen. Im vergangenen Jahr machte Roche mehr als die Hälfte seines Pharmazeutikaumsatzes in den USA. Bei Novartis waren es 42 Prozent der Gesamteinnahmen.

Auf Donald Trumps manische Zollpolitik haben beide Unternehmen nicht etwa mit Rückzug reagiert, sondern mit der Ankündigung massiver Investitionen. Novartis gab im April bekannt, in den kommenden fünf Jahren 23 Milliarden Dollar in die US-Infrastrukturen des Konzerns stecken zu wollen. Das Unternehmen Roche, das in den USA bereits 25 000 Beschäftigte an 24 Standorten hat, will im gleichen Zeitraum sogar 50 Milliarden Dollar investieren.

An Trump sind diese Entscheidungen nicht spurlos vorbeigegangen. Über Social Media postete der US-Präsident kürzlich ein Video, in dem er sich selbst dafür lobte, mit seiner Wirtschaftspolitik Konzerne an die USA gebunden zu haben. Der Propagandaclip zeigt Ausschnitte einer Veranstaltung im Weissen Haus, zu der hochrangige Unternehmenschefs eingeladen waren. Man sieht unter anderem Novartis-CEO Vasant Narasimhan, wie er Trump zunickt und ihn anlächelt. Nach und nach bedanken sich verschiedene Wirtschaftsgrössen beim US-Präsidenten. Schwer zu sagen, was peinlicher ist: die aristokratische Inszenierung Trumps oder die berechnende Anbiederung der CEOs.

Das US-Geschäft von Novartis und Roche blüht jedenfalls. Und das liegt nicht zuletzt an den massiven Lobbykampagnen, die beide Firmen seit Jahrzehnten fahren. Laut der gemeinnützigen Plattform Open Secrets haben die zwei Unternehmen seit 1998 zusammen rund 340 Millionen Dollar für Lobbyismus in den USA ausgegeben. Roche gab allein im Jahr 2024 mehr als 10 Millionen Dollar für entsprechende Zwecke aus. Sowohl Kamala Harris’ Wahlkampf als auch derjenige von Trump wurden unterstützt.

Fliegende Personalwechsel

«Die Pharmabranche steckt mehr Geld denn je in Lobbyarbeit», sagt Emma Sands von der Organisation Patients for Affordable Drugs, die sich für die Rechte von Patient:innen einsetzt. Ein zentrales Ziel der vergangenen Jahre sei es gewesen, eine Preiskontrolle von Arzneimitteln für Medicare-Empfänger:innen zu verhindern, wie Sands erklärt. In dieser Angelegenheit musste die Pharmaindustrie zuletzt jedoch Rückschläge hinnehmen. 2022 setzte die Biden-Regierung ein Gesetz durch, das die Kosten für bestimmte Medikamente deckelt. Mehrere Pharmakonzerne, darunter auch Novartis, antworteten darauf mit diversen Klagen. Die Berufungsverfahren dazu laufen bis heute.

Auch der fliegende Personalwechsel zwischen Politik und Industrie sei ein immer häufigeres Phänomen, erklärt Sands. Laut Open Secrets hatten von 119 Lobbyist:innen, die 2024 für Novartis im Einsatz waren, 77 zuvor einen Job in der Regierung. Insiderinformationen wandern so vom Staat in die Privatwirtschaft. Während Donald Trumps erster Amtszeit machte Novartis bereits damit Schlagzeilen, über eine Million Dollar an Michael Cohen, den zwielichtigen Anwalt des US-Präsidenten, gezahlt zu haben. «Ein Fehler», wie Novartis-CEO Vasant Narasimhan später zugab.

Die Lobbyarbeit der Pharmawirtschaft ist in den allermeisten Fällen legal. Die Konzerne müssen also nicht einmal das Gesetz brechen oder biegen, um sich Einflussnahme zu erkaufen. Allerdings ist auch das in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder passiert. 2010 etwa stimmte Novartis einem aussergerichtlichen Vergleich samt einem Bussgeld von 420 Millionen Dollar für falsch vermarktete Medikamente zu. 2020 akzeptierte das Unternehmen sogar eine Strafe von 730 Millionen Dollar, um ein Urteil wegen systematischer Bestechung zu vermeiden. Novartis hatte über etliche Jahre Luxusevents für Ärzt:innen organisiert, damit diese ihren Patient:innen Medikamente der Firma verschreiben.

Kritik von Bernie Sanders

Wenn es um den Schutz von Patient:innen vor Korruption geht, sollte man von der aktuellen US-Regierung eigentlich nicht viel erwarten. Diese Woche allerdings stellte der Präsident zur Überraschung vieler ein Dekret vor, das die Preise von Medikamenten deutlich senken soll. Trump droht den Pharmakonzernen in den USA, dass sie nur noch so viel für ihre Produkte verlangen dürfen, wie sie im weltweit günstigsten Land fordern. Diese Regelung soll dann eintreten, wenn es bei den Verhandlungen mit den Bundesbehörden über tiefere Preise zu keiner Einigung kommt.

Wie lässt sich dieser Vorstoss einordnen? Für die Pharmakonzerne hätte es schlimmer kommen können, schreibt das «Wall Street Journal». Das Dekret bleibe vage und lasse ihnen Zeit, bei den Verhandlungen Zugeständnisse herauszuholen. Die Pharmaaktien sind nach Veröffentlichung des Dekrets denn auch in die Höhe geschnellt.

Der linke US-Senator Bernie Sanders, der seit Jahrzehnten für eine staatliche Krankenkasse für alle kämpft, reagierte mit grosser Skepsis. Trump wisse ganz genau, dass seine Verfügung von Gerichten kassiert werde. Statt eine effekthascherische Pressemitteilung zu veröffentlichen, die zu wenig führe, solle der Präsident lieber strukturelle Gesetzesreformen des Gesundheitssystems unterstützen.

* Name geändert.