Gesundheitspolitik in den USA: Nur der nächste Notstand

Rebecca Wood leidet an einer seltenen Autoimmunkrankheit – und hat die Ungerechtigkeit des US-Gesundheitswesens am eigenen Leib erfahren. Seit Jahren kämpft sie deshalb für eine Krankenversicherung für alle. Die WOZ hat die 41-Jährige per Videochat durch ihren Alltag in der Coronakrise begleitet.

Rebecca Wood hat das Glück eines grossen Küchenfensters. Fünfter Stock, freie Sicht. Bei klarem Himmel erkennt sie in der Ferne die Tobin Bridge, ein grünes, gigantisches Bauwerk, das über den Mystic River in Boston ragt. «Eigentlich ein schöner Blick», sagt sie.

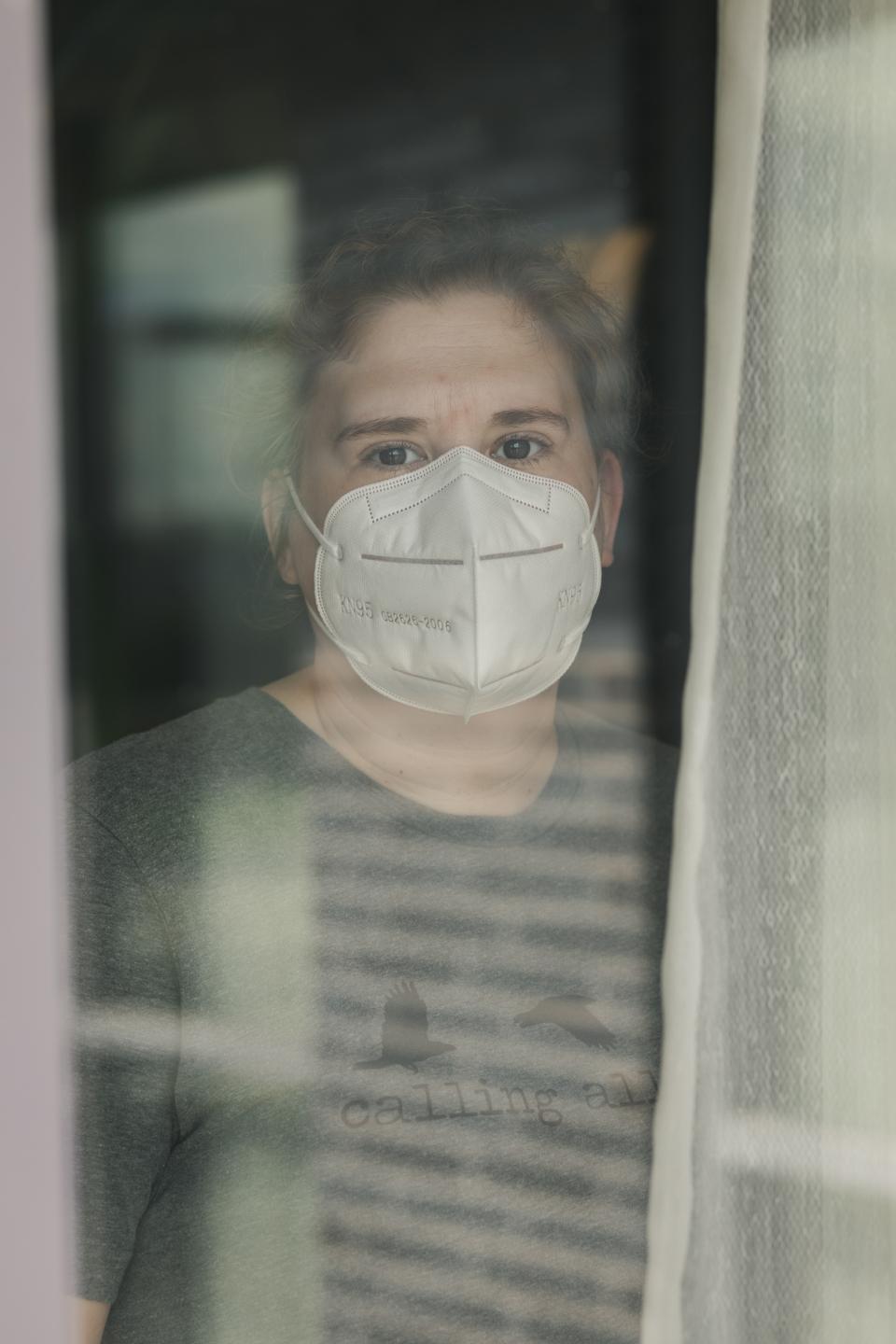

Je näher allerdings die Aussenwelt rückt, desto weniger erträgt sie es. Wenn Wood hinunter zum Trottoir schaut, dann sieht sie Leute, die keine Schutzmaske tragen. JoggerInnen, die kaum Abstand halten. Bauarbeiter, die weiter arbeiten müssen. Und wenn sie sich in die Lobby ihres Wohnkomplexes wagt, um die Post abzuholen, dann steht da immer dieser eine Nachbar, der ihr keinen Platz lässt. «Hau ab», hat sie ein paar Mal in den letzten Wochen gezischt, vielleicht auch nur gedacht. Er habe es jedenfalls nicht verstanden, sagt sie.

Die 41-jährige Wood hat schweres Asthma und leidet an der seltenen Autoimmunkrankheit Lupus, die unter anderem ihre Lungen schwächt. Sie gehört damit zur Hochrisikogruppe, eine Covid-19-Infektion wäre mit grosser Wahrscheinlichkeit lebensbedrohlich, sagt sie. «Was passiert mit Charlie, wenn ich sterbe?»

Charlie ist ihre Tochter, die vor acht Jahren als Frühchen auf die Welt kam, dreieinhalb Monate vor dem Geburtstermin. Charlie hat eine Störung des Nerven- und Muskelsystems, die sich Zerebralparese nennt. Sie war lange Zeit von einer Magensonde abhängig und hat wohl jetzt schon mehr Therapien durchgemacht als die meisten Erwachsenen. «Ich möchte zumindest so lange leben, bis Charlie eigenständig ist», sagt die Mutter.

Manches von dem, was Woods Familie erlebt hat, ist wohl einfach nur Pech. Krankheiten, für die es keine Schuldigen gibt. Der Hauptgrund, warum sie in den vergangenen Jahren so viel gelitten hat, ist allerdings ein anderer: das Gesundheitssystem der Vereinigten Staaten.

Wood hat erfahren, welche Abgründe sich in diesem System öffnen können. Sie weiss, was Kranksein in den USA für die Menschen bedeutet. Als ihr vor fünf Jahren das Geld für eine Wurzelbehandlung fehlte, entzündete sich ihr Mund so sehr, dass ihr die Ärzte alle Zähne ziehen mussten. Ein richtiges Gebiss kann sie sich bis heute nicht leisten.

Corona, sagt Wood, fühle sich manchmal nur wie der nächste Ausnahmezustand an.

Dreissig Millionen ohne Krankenschutz

Beim ersten Telefonat am 6. März ist das Virus zwar Thema, aber nur eines von vielen. «Corona zeigt doch vor allem, wie dringend Medicare for All ist», sagt Wood. Sie meint das Vorhaben von Bernie Sanders, der zu diesem Zeitpunkt noch Präsidentschaftskandidat ist. Medicare for All würde das bereits bestehende Medicare-Programm, das Ältere und Menschen mit Behinderung absichert, umfassend ausbauen und gleichzeitig alle privaten Versicherer ersetzen. Eine einheitliche, steuerfinanzierte Krankenversicherung für alle, wie sie viele andere Länder haben.

Es wäre eine der grössten Sozialreformen in der Geschichte der USA, von der Mehrheit der Bevölkerung laut Umfragen inzwischen befürwortet. Doch der Widerstand ist mächtig. Nicht nur die Krankenkassen hängen am Status quo, auch die Pharmaindustrie, private Spitäler, Lobbygruppen wie die American Medical Association, die Republikanische Partei und Joe Biden, der Präsidentschaftskandidat der DemokratInnen.

Wood und ihre Tochter wohnen in der Kleinstadt Revere in Massachusetts, direkt an der Grenze zu Boston. Zum Atlantik sind es nur ein paar Minuten. Charlie geht in die Primarschule, erste Klasse. Die Mutter arbeitet für Mass Care, eine Non-Profit-Organisation, die sich für eine allgemeine Krankenversicherung einsetzt. Je mehr sie in den vergangenen Jahren über Gesundheitspolitik gelernt hat, desto grösser wurde ihr Drang, sie zu verändern.

Ende des Monats werde sie bei einem Medicare-for-All-Forum in der Nähe von Boston sprechen, sagt Wood am Telefon. «Um vielleicht ein paar Leute zu überzeugen.»

Vier Tage später, am 10. März, schreibt sie, der Event sei abgesagt. Charlies Schule sei nun auch geschlossen. 92 Covid-19-Fälle sind in Massachusetts bestätigt. Es ist der Tag, an dem der republikanische Gouverneur Charlie Baker den Notstand ausruft. Für Wood und ihre Tochter ist es der erste Tag in Isolation.

Die Geschichte, die Wood bei solchen Veranstaltungen erzählt – ihre Geschichte –, ist beides: aussergewöhnlich und viel zu normal.

Aussergewöhnlich, weil Wood sich seit Jahren von einer Notsituation in die nächste rettet und sich selbst manchmal fragt, woher das ganze Unglück kommt. Normal, weil es Millionen US-AmerikanerInnen in diesem Gesundheitssystem genauso geht.

Das US-Gesundheitswesen als System zu bezeichnen, ist eigentlich schon falsch. Es ist vielmehr ein gigantischer, weitestgehend unregulierter, unübersichtlicher Markt, auf dem rund 900 Versicherungsunternehmen gegeneinander antreten und versuchen, so viel Profit wie möglich zu machen. Umgerechnet 3,5 Billionen Franken hat das Gesundheitswesen 2018 verschlungen, knapp achtzehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Mehr als in jedem anderen westlichen Land.

Bereits vor der Coronakrise waren etwa dreissig Millionen Menschen in den USA komplett ohne Krankenschutz. JedeR Dritte hat medizinische Schulden, es ist der häufigste Grund für Privatinsolvenzen. Harvard-WissenschaftlerInnen ermittelten 2009, dass jährlich rund 45 000 US-AmerikanerInnen «aufgrund eines Mangels an Gesundheitsversorgung» sterben. Eine Zahl, die heute kaum niedriger sein wird. In diesem Sinne kann man also doch von einem System sprechen: In den USA werden systematisch Körper zerstört.

Aus Prinzip pessimistisch

Woods Kampf begann im Jahr 2012 mit der Frühgeburt ihrer Tochter. Sie wohnte damals in South Riding, Virginia, mit ihrem Ehemann, einem Softwareentwickler, von dem sie inzwischen getrennt ist. In der 24. Schwangerschaftswoche wurde bei Wood Präeklampsie festgestellt, eine lebensbedrohliche Krankheit, die zu Wassereinlagerungen und Bluthochdruck führt. Als zwei Wochen später ihre Nieren kaum noch funktionierten, mussten die Ärzte reagieren, um der Mutter das Leben zu retten. Am 29. Mai 2012 wurde Charlie per Kaiserschnitt auf die Welt geholt. Dreieinhalb Monate zu früh, gerade mal 800 Gramm leicht. «Sie war so gross wie meine Hand», erinnert sich Wood. Erst später erfuhr sie, dass die ÄrztInnen gar nicht damit gerechnet hatten, dass das Baby überlebt.

Zwölf lange Wochen musste Charlie auf der NICU bleiben, der Intensivstation für Neugeborene. Wood weint, als sie von dieser Zeit erzählt. «Sorry», sagt sie. «Ich glaube, ich habe dieses Trauma nie wirklich überwunden.»

Das zweite Telefonat findet am 17. März statt, nach einer Woche Coronaisolation. «Anderthalb Zimmer sind nicht viel für zwei Personen», sagt Wood und lacht. Charlie gehe es aber gut: Sie lese viel, übe Gitarre, gucke Livemitschnitte ihrer Lieblingsband Dispatch. «Die Nachrichten und Twitter machen mich wütend», sagt Wood. Sich auf die Arbeit zu konzentrieren, falle ihr schwer. Präsident Donald Trump, der die Gefahren des Virus lange geleugnet hatte und bis heute effektive Massnahmen verhindert, akzeptiert inzwischen den Begriff «Pandemie». In Grossstädten wie New York könnten bald die Beatmungsgeräte knapp werden, heisst es. «Ich weiss nicht, was passiert», sagt Wood. «Aber ich bin mir sicher, es wird hässlich.»

Wenn Wood von ihren letzten Jahren erzählt, vom Kampf um Charlie, von den Rechnungen, Medikamenten und unzähligen Auseinandersetzungen mit Versicherungen, dann versteht man, warum sie aus Prinzip pessimistisch ist.

Sie erzählt, wie viele verschiedene SpezialistInnen sie für Charlie organisiert hat: Physiotherapie, Ergotherapie, Ernährungsberatung, Sprachtherapie, einen Orthopäden, eine Augenärztin, einen Gastroenterologen. Sie beschreibt, wie sie Woche für Woche durch Virginia gefahren ist, um diejenigen ÄrztInnen aufzusuchen, die sich die Familie leisten konnte. Nach Upperville, nach Harrisonburg, nach Winchester, nach Fairfax, nach Charlottesville.

Sie erklärt, dass Medicaid, das staatliche Programm für Menschen mit geringem Einkommen, zwar viele Behandlungen für Charlie ermöglicht hat – dass die Familie aber bei jedem einzelnen Arztbesuch vierzig Dollar beisteuern musste. «Unser ganzes Geld ging so weg.»

Und sie sagt, dass sie aus finanziellen Gründen immer wieder gezwungen gewesen sei, sich zwischen ihrer Gesundheit und der ihrer Tochter zu entscheiden.

Der Plan von Bernie Sanders

Die folgenschwerste Entscheidung traf Wood im Frühling 2015. Ihr unterer linker Vorderzahn war abgebrochen und hatte sich entzündet. Eine Wurzelbehandlung war nötig, die allerdings bis zu 2000 US-Dollar Zuzahlung bedeutet hätte. Zur gleichen Zeit stand eine grössere Rechnung für Charlies Sprachtherapie an. «Für beides reichte das Geld nicht», sagt Wood. «Charlie war mir in diesem Moment wichtiger.»

Ihr Gesicht begann ein paar Tage später anzuschwellen, Atmen wurde immer schwieriger. «Ich bin mit dem Auto ins Spital gefahren», sagt Wood, «um Kosten für den Rettungsdienst zu sparen.» Die ÄrztInnen verpassten ihr Antibiotika und schickten sie mit einer Tropfinfusion nach Hause.

Die Operation zwei Tage später fand unter lokaler Betäubung statt. Eine Vollnarkose wäre zu teuer gewesen. Mehrere Tausend Dollar, schätzt Wood. «Sie haben erst den Vorderzahn gezogen, dann einen zweiten, dann den dritten, dann die Zähne drumherum, dann die ganze untere Reihe», erzählt sie. «Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann sie endlich aufhören.» Doch anstatt aufzuhören, holte der Arzt einen Kollegen zu Hilfe. «Am Ende haben sie alle Zähne gezogen», sagt Wood, «und Teile meiner Kieferknochen abgeschabt.» Sechseinhalb Stunden dauerte die Operation. «Ich habe auf der Fahrt nach Hause nur geweint.»

Als Wood diese Geschichte zum ersten Mal in der Öffentlichkeit erzählt, im September 2017, steht Bernie Sanders hinter ihr und schüttelt fassungslos den Kopf. Der Senator aus Vermont hatte an diesem Tag zu einer Pressekonferenz geladen, um seinen Plan für Medicare for All vorzustellen. Es sei eine Schande, sagte Sanders, dass die USA als einziges grosses Land dieser Welt ihrer Bevölkerung keine Gesundheitsfürsorge garantierten. «Versicherungsunternehmen und Arzneimittelherstellern wird erlaubt, jedes Jahr Hunderte von Milliarden Dollar Gewinn zu machen», sagte Sanders. Die Zeit für ein neues System sei gekommen.

«Ich bin dankbar, dass Bernie diese Courage hat», sagt Wood, als sie Ende März in ihrer Küche sitzt. Das erste Interview per Videocall. Sie trägt ein graues T-Shirt, die blonden Haare zum Zopf gebunden. In der Wohnung lasse sie ihr provisorisches Gebiss normalerweise draussen. «Es drückt sich in mein Zahnfleisch.» Ausser Charlie soll sie aber niemand ohne Zähne sehen, deshalb nimmt sie die Schmerzen in Kauf.

«Essen ist generell eine Qual», sagt sie. «Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht sabbere.» Im Februar startete Wood einen Aufruf auf der Spendenplattform «GoFundMe». Rund 10 000 US-Dollar kosten Implantate und Operation, knapp die Hälfte hat sie bereits zusammen. «Ich fühle mich manchmal schuldig», sagt Rebecca Wood. «Andere können kein Geld sammeln.»

Nach ein paar Minuten kommt Charlie aus ihrem Zimmer. «Könntest du bitte die Kopfhörer aufsetzen? Wie besprochen», sagt die Mutter, die verhindern möchte, dass ihre Tochter zuhört.

«Ich verstehe nicht, warum der Gouverneur keine Shelter-in-Place-Verordnung erlassen hat», sagt Wood – eine Art Ausgangssperre also. Bundesstaaten wie Kalifornien hätten ihre BewohnerInnen doch auch angewiesen, zu Hause zu bleiben. Sie weiss: Je mehr Menschen das Virus haben, desto länger wird sie in dieser Wohnung bleiben müssen.

Wood wuchs in Roanoke auf, einer Stadt in Virginia mit knapp 100 000 EinwohnerInnen. Streng katholische Eltern, fünf Geschwister. Sie wusste lange nicht, welcher Beruf sie interessieren könnte, studierte Chemie und Sozialarbeit an einem Community College, arbeitete als Managerin eines Restaurants, dann in einem vom Staat Virginia betriebenen Nationalpark und später für den Essenslieferdienst Uber Eats. Politik war ihr egal, sagt sie. Bis zur Wahl im November 2016.

Die Zukunft von Obamacare

Trump hatte bereits im Wahlkampf angekündigt, den Affordable Care Act (ACA) – das 2010 verabschiedete Gesundheitsgesetz, das die meisten Menschen als Obamacare kennen – abzuschaffen. «Der ACA hat grosse Schwächen, aber er hat Charlie geholfen», sagt Wood. «Plötzlich stand alles auf der Kippe.»

Im Januar 2017 fand vor dem State Capitol in Richmond, der Hauptstadt von Virginia, eine Demonstration für den ACA statt. Wood entschloss sich hinzugehen und brachte ein Plakat mit. «Ohne Versicherungsschutz hat sie keine Chance» stand über einem Foto von Charlie direkt nach der Geburt. «Die Leute haben erst langsam verstanden, dass das Mädchen auf dem Plakat das gleiche ist, das hier rumrennt.»

Sie ging zu weiteren Protesten, fünfzig innerhalb eines Jahres. «Ich habe mir geschworen, dass ich für Charlie kämpfe», sagt Wood. «Zur Not eben durch zivilen Ungehorsam.» Im Juli 2017 wurde sie zum ersten Mal festgenommen, bei einer Demonstration in Washington. Insgesamt neun Verhaftungen sind es bis heute. Sie knüpfte Kontakte zu anderen AktivistInnen. Zu Müttern, die um ihre Kinder fürchteten. Zu Organisationen wie dem Center for Popular Democracy, das sie durch Rechtshilfe unterstützte. Und sie lernte Ben Wikler kennen, den Vorsitzenden der DemokratInnen in Wisconsin, der sie ermutigte, ihre Geschichte zu erzählen.

Ende Juli 2017 stimmte der US-Senat über die Zukunft von Obamacare ab. «Ich habe bei einem Musikfestival gearbeitet, aber die ganze Zeit auf mein Handy gestarrt.» Es habe sich so angefühlt, als würde sie eine Hinrichtung verfolgen, sagt Wood. Als spät in der Nacht die Nachricht verkündet wurde, dass die Mehrheit des Senats für Obamacare gestimmte hatte – dass Trump damit also gescheitert war –, weinte sie vor Glück.

Doch die Erleichterung hielt nur kurz. «Mir wurde immer klarer, dass der ACA nur Krümel bedeutet. Dass wir mehr brauchen: eine allgemeine Krankenversicherung für alle», sagt sie.

Wood sitzt an gewohnter Stelle in der Küche, mit Blick auf das Fenster, und erzählt, dass sie immer seltener nach draussen schaue. «Seit wann sind neue Luxuswohnungen systemrelevant?», fragt sie und meint die Baustelle auf der anderen Strassenseite, auf der die Handwerker immer noch dicht gedrängt arbeiten.

Es ist mittlerweile April, die USA sind das Land mit den meisten Covid-19-Fällen. Die letzten Tage seien hart gewesen, sagt Wood. Sie habe sich entschieden, dass Charlie bei ihrem Exehemann in Virginia besser aufgehoben sei, dort gibt es einen Garten. «Er holt sie in ein paar Tagen ab», sagt sie. «Kinder sollten nicht in einer Wohnung eingesperrt sein.»

Charlie springt im Hintergrund herum, traut sich aber nicht in die Kamera. «Malen wir morgen unsere Fingernägel an?», fragt sie. «Morgen ist mein Geburtstag», erzählt Wood, als Charlie wieder in ihrem Zimmer ist, und wischt sich Tränen weg.

Organisatorischer Albtraum

Die nächsten Wochen sind ein Auf und Ab. An manchen Tagen wacht sie auf und denkt: Heute gilt nur Überleben. Sie hustet viel, Asthma. Ihre Gelenke tun weh, Lupus. Sie hat Magenschmerzen, keinen Appetit, kann sich nicht konzentrieren. Sie schaltet Netflix an, aber schaut nicht wirklich. Denkt an den Strand, den sie vermisst. Bei Ebbe, sagt Wood, sähen die Felsen so wundersam aus.

An besseren Tagen lernt sie Spanisch, telefoniert mit FreundInnen, macht Yoga und liest ihre Bücher. Sie habe endlich mal Zeit für sich, sagt Wood. Zum ersten Mal seit Charlies Geburt. «Ich muss nicht raus zur Arbeit, ich habe eine Wohnung. Ich bin doch privilegiert.»

Dann holt sie ihre Medikamente aus dem Schrank. Tabletten gegen Asthma, Pillen gegen Lupus, Kapseln gegen die dauernden Magenschmerzen, Cortison-Spray, mehrere Inhalatoren. Sie buchstabiert die Namen der Arzneimittel. Singulair. Symbicort. Plaquenil. Famotidine. Prednisone.

Am 19. April schickt sie ein SMS: «Ich werde morgen die Quarantäne brechen. Ich verliere meinen verdammten Verstand.»

Als sie am nächsten Tag von ihrem Ausflug zurückkommt, ist Wood noch frustrierter als vorher. «So viele Leute, die keine Rücksicht nehmen, so viele Idioten», sagt sie. «Manche tragen ihre Masken um den Hals, als sei es ein Modeaccessoire.»

Ihr Arbeitgeber Mass Care habe inzwischen ihr Pensum reduziert, erzählt sie später. Damit fällt auch ihr Versicherungsschutz weg. «Ich erfülle zum Glück die Bedingungen für Medicare», sagt Wood. Das Problem mit dem jetzigen Medicare-System seien allerdings all die Loopholes, die Schlupflöcher. Medizinische Ausgaben werden nur bis zu einem bestimmten Betrag erstattet. «Alles darüber muss ich selbst zahlen», so Wood.

Dass die USA das Zentrum dieser Pandemie sind, hat verschiedene Gründe. Einer ist das enorme Missmanagement der Regierung, bis heute fehlt beispielsweise ein echtes Testsystem. Auch viele Gouverneure und Bürgermeisterinnen haben zu spät reagiert beziehungsweise die Massnahmen viel zu früh wieder gelockert.

Das grösste Problem sind aber die Strukturen, die lange vor Trump existierten. Ein seit Jahrzehnten kaputtgespartes Gesundheitswesen, das wenige Menschen reich macht, unter anderem die CEOs der Versicherungsunternehmen, privaten Spitäler und Pharmakonzerne – und viele Menschen in Existenznöte stürzt, sobald sie krank sind. In den USA vermeiden selbst Leute mit Versicherung den Arztbesuch. Die allermeisten Versicherungen decken nämlich nur ganz bestimmte Leistungen ab.

Das System ist nicht nur ungerecht und teuer, es ist auch ein organisatorischer Albtraum. Bestimmte Spitäler und bestimmte ÄrztInnen akzeptieren nur bestimmte Versicherungen. Welche Versicherung man hat, ist wiederum an den Arbeitgeber gekoppelt. Dass über vierzig Millionen US-AmerikanerInnen durch die Coronapandemie ihren Job verloren haben, bedeutet auch, dass viele Millionen nun ohne Schutz dastehen.

Über 1,8 Millionen registrierte Covid-19-Fälle gibt es mittlerweile, Anfang Juni, in den USA. Mehr als 100 000 Menschen sind gestorben. Massachusetts ist der Bundesstaat mit den viertmeisten Infizierten: über 90 000. Gouverneur Baker hat angekündigt, «die Wirtschaft wieder zu öffnen». Mehrere PolitikerInnen der DemokratInnen appellieren an ihn, die Schutzmassnahmen zu verlängern.

Bis vor ein paar Monaten hatte Wood noch die Hoffnung, dass im November ein Mann zum Präsidenten gewählt werden könnte, der sich für eine staatliche Krankenversicherung für alle einsetzt. Seit Sanders aus dem Rennen ist – und damit auch Medicare for All –, fällt ihr Optimismus noch schwerer als sonst. «Ich habe Angst, dass Trump wieder gewinnt», sagt Wood. «Und ich weiss, dass auch Joe Biden nur ein Weiter-so bedeutet.»

Immerhin, seit zwei Wochen ist ihre Tochter wieder bei ihr. Zusammen haben sie ein paar Strandspaziergänge gewagt. Dieser Frühling fühle sich wie die Zeit nach Charlies Geburt auf der Intensivstation an, sagt Wood. Monatelanges Bangen, offenes Ende.