Pharmaindustrie: Das lukrativste Geschäft der Schweiz

Sie ist die wichtigste Exporteurin der Schweiz – eine kritische Öffentlichkeit zur Basler Pharma gibt es allerdings kaum. Doch das ändert sich gerade.

In diesen Tagen ist der Basler Barfüsserplatz dicht belegt. Fans des FC Basel feiern den Meistertitel ihres Klubs und Fans des European Song Contest Künstler:innen aus ganz Europa. Beiden Anlässen gemein ist der Hauptsponsor: Novartis.

Der Pharmamulti prangt nicht nur auf den Trikots des FCB, er zahlt auch an Turnvereine, Orchester, Ausstellungen, Laufevents oder den Traditionsverein FC Nordstern. Der andere Basler Pharmamulti, Roche, unterhält mit dem Tinguely-Museum eines der wichtigsten Kulturhäuser der Region. Das Geld der Pharma: Es fliesst in alle Ecken der Stadt.

Rundgang mit Oliver Bolliger durch den Besuchspavillon von Novartis am Hauptsitz im ehemaligen Arbeiter:innenquartier St. Johann. Unten gibt es Kuchen aus der Hipsterbäckerei und Kaffee aus originellen Gläsern, oben weist eine futuristische Ausstellung auf die Segnungen des Unternehmens hin. Kürzlich war dort eine Tagung zur Frage, ob die Gesundheitsversorgung der Zukunft ohne Ärzt:innen auskomme.

Anteil Pharmaexporte am Total der Schweizer Güterexporte

Bolliger sagt: «Ich bin mit dem Satz aufgewachsen, dass du zur Chemie musst, dann hast du ausgesorgt und bleibst für ewig. Doch heute? Wer hat denn noch eine Beziehung zu dem hier?» Bolliger ist Grossrat für die BastA!, vor einem Jahr kandidierte er vergeblich für die Regierung. Aufgewachsen ist er im Kleinbasel, im Schatten riesiger Produktionsbetriebe, die dort Menschen und Boden vergifteten, bis sich die Chemische erst in die Pharmaindustrie und dann in «Life Sciences» verwandelte. 1986 war es der Brand in einem Sandoz-Lager in Schweizerhalle, der Bolliger politisierte. Heute arbeitet er sich wieder an den allmächtigen Konzernen ab: «Als Linker in Basel kannst du nicht anders.»

In den vergangenen Wochen war Bolliger viel unterwegs. Denn am 18. Mai stimmt Basel-Stadt über ein Standortpaket ab, das den Pharmakonzernen jedes Jahr ein Steuergeschenk von bis zu 400 Millionen Franken bringen könnte. Es handelt sich um Mehrerträge aus der OECD-Mindeststeuer, die die Basler Regierung und das Kantonsparlament über einen Fonds den Firmen zurückgeben wollen. Dagegen haben Aktivist:innen das Referendum ergriffen, Gewerkschaften, BastA!, Juso und Grüne sind nach kurzem Zögern gefolgt, die SP nicht.

Rendite dank Monopolen

Auch Jürg Erismann hatte wegen des Standortpakets in den vergangenen Wochen zu tun. Erismann ist der Standortleiter von Roche in Basel. Er lud ein Lokalmedium nach dem anderen zu sich in den Roche-Turm ein, um vor einer «Schwächung des Standorts» zu warnen, sollten die Stimmenden an der Urne Nein sagen. Es sind die wenig subtilen Druckversuche, die jedes Mal erfolgen, wenn man in Basel der Pharma ins Gehege kommt. Es geht bei der Abstimmung denn auch um mehr als bloss ein Steuergeschenk: Verhandelt wird die Dominanz der Pharmaindustrie über Gesellschaft und Politik in Basel.

Dabei hat sich die Branche selbst radikal verändert. Der Wandel von der Chemischen zur Pharma – er ist auch einer von industriellen Unternehmen, deren Fokus auf der Produktion lag, hin zu Finanzmarktakteuren, die ihre Produkte nach dem maximalen Shareholder-Value ausrichten. Roche erzielte 2024 einen Reingewinn von rund neun, Novartis gar von zwölf Milliarden US-Dollar. Vom «stärksten Finanzresultat der Geschichte» spricht Novartis-CEO Vasant Narasimhan (der im letzten Jahr einen Lohn von 20 Millionen Franken einstrich, ganz in der Tradition des früheren Novartis-Präsidenten Daniel Vasella, der als «Abzockerkönig» der Schweiz in die Wirtschaftsannalen eingegangen ist). Wie extrem lukrativ die Pharmakonzerne für Anleger:innen sind, zeigt die Ebit-Marge, also der Gewinn im Verhältnis zum Umsatz vor Zinsen und Steuern: Bei Novartis betrug sie im letzten Jahr fast 37, bei Roche 34 Prozent. Es sind Zahlen aus einer anderen Dimension. Zum Vergleich: In der anderen wichtigen Schweizer Exportindustrie, dem Maschinenbau, sind eher 5 Prozent die Normalität.

Der Autor Beat Ringger hat mit seinem Buch «Pharma fürs Volk» vor wenigen Jahren einen erhellenden Einblick in die Branche vorgelegt. Ringger nennt drei Pfeiler, die zur Herausbildung von «Big Pharma» geführt haben, wie das Oligopol der rund zwei Dutzend mächtigsten Pharmafirmen weltweit bezeichnet wird, zu denen auch Roche (2024 auf Rang 2) und Novartis (Rang 7) gehören.

Der erste Pfeiler ist der Schutz von geistigem Eigentum in Form von Patenten auf neue Medikamente, die global zwanzig Jahre laufen. «Die Patente garantieren den Firmen ein absolutes Monopol zur Durchsetzung der Preise.» Das verbreitete Bild, dass die Pharmakonzerne besonders innovativ in Forschung und Entwicklung seien, stellt Ringger infrage. «Zum einen monetarisieren sie vor allem staatliche Forschung, zum anderen kaufen sie innovative Start-ups auf.» Der zweite Pfeiler des Erfolgs ist das globale Marketing- und Vertriebsnetz, das sich auch nur die Oligopolisten leisten können. Der dritte Pfeiler schliesslich ist die Lobbymacht, insbesondere jene in den USA.

Über das Argument im Basler Abstimmungskampf, tiefere Steuern würden zu mehr Investitionen am Standort führen, kann Ringger angesichts all der Zahlen nur den Kopf schütteln. «Die Beträge, die Roche und Novartis durch das Standortpaket geschenkt bekämen, würde gerade mal deren Portokassen aufhübschen.»

Riskante Abhängigkeit

Das starke Wachstum der Pharmabranche und damit einhergehende Abhängigkeiten thematisieren nicht nur linke Aktivist:innen. Diesen März publizierte das Beratungsbüro Wellershoff and Partners, das auf makroökonomische Analysen spezialisiert ist, einen bemerkenswerten Bericht. Demnach ist der Anteil der Chemie- und Pharmabranche an der Schweizer Gesamtwirtschaft in den letzten dreissig Jahren stark gewachsen. Betrug er 1990 noch zwei Prozent, ist er heute bei zehn Prozent angelangt. 2024 wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) primär wegen der starken Zunahme der chemisch-pharmazeutischen Exporte. «Ansonsten wäre die Wertschöpfung pro Kopf zurückgegangen, weil es in einzelnen Branchen sogar eine rezessive Entwicklung gab», sagt Johannes von Mandach, der Autor des Berichts.

Ein wichtiger Treiber dieser Entwicklung waren die Exporte nach Übersee. 46 Prozent aller Pharmagüter gehen zwar noch immer in die EU, aber bereits 27 Prozent in die USA. «Diese sind strukturell ein sehr wichtiger Markt, wegen des hohen Wohlstands, einer Affinität zu neuen Produkten und der nicht regulierten Medikamentenpreise», sagt von Mandach. Was bedeutet, dass die Pharmafirmen bei der Einführung neuer Produkte den Preis mehr oder weniger selbst bestimmen können. Zwar ist die Pharmabranche vom Zollstreit fürs Erste ausgenommen, weil auch die Trump-Regierung nicht auf die Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern verzichten will. Die Ankündigung von Roche und Novartis, weitere Milliarden in den USA zu investieren, zeigt allerdings die Nervosität der Branche. Nun will Trump auch die Medikamentenpreise deutlich senken (vgl. «Lobbyieren, profitieren – und Busse tun»).

«Mit den Bestrebungen in den USA, die Preise verstärkt zu regulieren, steigt auch das Risiko der Schweiz, zum Ziel massiver wirtschaftlicher Verwerfungen zu werden», sagt von Mandach. Zudem sei längst nicht klar, dass die Entwicklung der Pharma einfach linear verlaufe. «Die Schweizer Pharma steht in den nächsten Jahren vor einer grossen Zahl an auslaufenden Patenten.» Generell hält der Ökonom die Abhängigkeit der Volkswirtschaft von der Pharmabranche in der öffentlichen Diskussion für unterbelichtet. «Einzelne Standorte wie Basel sind dabei besonders exponiert.»

Wohin gehen die Pharmaexporte der Schweiz? 2023

Kaspar Sutter vermeidet das Wort «Abhängigkeit». Er spricht lieber davon, dass sich jede Stadt mit 200 000 Einwohner:innen glücklich schätzen würde, gleich zwei Weltkonzerne zu haben. Der Vorsteher des Wirtschafts-, Sozial- und Umweltdepartements empfängt im Weissen Haus am Rheinsprung: schwülstiger Barock aus dem 18. Jahrhundert und ein Monument des unermesslichen Wohlstands der Sarasins, eines alten Basler Geschlechts, reich geworden in der Seidenbandindustrie, in der die Chemische als Farbenproduzentin ihren Ursprung hat.

SP-Mann Sutter bemerkt, dass auch die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde im Haus einquartiert ist. Ihm gefällt das: Während es in seinem Arbeitszimmer um die grossen Zahlen geht, gehen unten Klient:innen der Kesb ein und aus. Man könnte den Hinweis auch so verstehen, dass der Pharmareichtum und das Basler Gemeinwesen untrennbar verknüpft sind. Später fragt Sutter: «Wie konnten wir uns die 800 Millionen Franken für die Schulraumoffensive leisten? Wie all die Zentrumslasten finanzieren, die Universität, das Spital, die Kultur?»

Vom Besprechungszimmer im Weissen Haus geniesst man eine herrschaftliche Aussicht. Der Blick schweift über den Rhein zum Kleinbasler Ufer und wird gleich angezogen von den weissen Türmen von Roche, die treppenartig in die Höhe schiessen – wie die Umsatzkurve des Konzerns. Der «Campus» von Novartis liegt einige Hundert Meter flussabwärts.

«Acht von zehn Franken der Unternehmenssteuern, 25 Prozent der Beschäftigten, 57 Prozent der Wertschöpfung» – es ist Sutters Dreiklang für die enorme wirtschaftliche Bedeutung der Pharmaindustrie für Basel. Aber rechtfertigt das schon das notorische Steuerdumping, das Basel-Stadt seit Jahren betreibt? Erst kamen die Konzerne in den Genuss von Holdingprivilegien, die dann von sogenannten Patentboxen abgelöst wurden, und jetzt gibts eben einen Fonds für die angebliche «Förderung von Innovation und Forschung», um die Steuerbelastung zu senken. Sutter sagt: «Der Standortwettbewerb ist ein Fakt. Und wir haben nicht die Macht, ihn zu beenden. Die Firmen können sich frei entscheiden. Als Land ohne Rohstoffe und mit Minibinnenmarkt sind wir auf eine internationale Wirtschaftsordnung und Arbeitsteilung angewiesen.»

Künstlerische Intervention

Doch wie frei kann in dieser Gemengelage die Politik entscheiden? So ist das Standortpaket so konzipiert, dass es ausserhalb des parlamentarischen Zugriffs bleibt. «Die Regierung entscheidet über die jährliche Fondsäufnung unter Berücksichtigung des Haushaltsgleichgewichts», sagt Sutter. Und verpflichtet sich ausserdem dazu, jedes Jahr mindestens 150 Millionen Franken einzuschiessen – egal wie viele Steuern die Konzerne bezahlen. «Das schafft Rechtssicherheit», argumentiert Sutter.

Im kleinen Halbkanton Basel-Stadt sind sich alle nahe, aber Pharma und Politik noch näher. Das macht es schwer, eine widerständige Position zu entwickeln. Buchvernissage im «kHaus», dem teuren Umbau der Basler Kaserne. Die NGO Multiwatch, die einen kritischen Blick auf die Basler Konzernwelt wirft, hat gemeinsam mit dem Kunstkollektiv Unofficial Hiking Society eine «widerständige Kartografie der Pharmaindustrie» vorgelegt. Der Sammelband bietet Einblicke in die Abgründe der klinisch sauberen «Life Sciences».

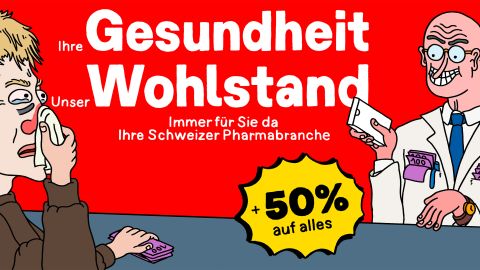

Das Kollektiv inszenierte vergangenen Herbst vor den Toren des Novartis-Campus die Performance «Pharma Lottery» der Künstlerin Jana Vanecek, die nur wenig von der Realität abwich.* Man verloste das Novartis-Medikament Zolgensma, das Kindern, die an spinaler Muskelatrophie leiden, das Leben retten kann. Weil Novartis den Preis mit 2,1 Millionen Franken pro Therapie sehr hoch ansetzte, zögerten Versicherungen mit der Kostenübernahme. Novartis gab sich deshalb Ende 2019 karitativ und verloste an hundert todkranke Kleinkinder weltweit eine Behandlung.

Ihre Aktionen seien eine Auseinandersetzung mit den gängigen Narrativen, sagt Catherin Schöberl vom Kollektiv. «Als wir mit Basler:innen über die Pharmaindustrie sprachen, erhielten wir ein sehr positives Bild gezeichnet.» Ein Bild, das ganz nah dran gewesen sei an dem, was die Firmen über sich selber erzählten. «Wir haben dann gemerkt, dass all diese positiven Geschichten eine unsichtbare andere Seite haben.» Schöberls Kollektiv ist migrantisch. Vielleicht trug das zum klaren Blick bei. Doch Schöberl sieht noch einen Grund für die nur kleine kritische Öffentlichkeit: «Die negativen Folgen der Chemieproduktion waren für alle sichtbar, bei der überkomplexen Pharma in ihren luxuriösen Firmenparks ist das anders.»

Und doch gewinnt die kritische Auseinandersetzung mit der wichtigsten Exportindustrie der Schweiz an Kontur. Davon zeugt nicht nur die Abstimmung in Basel, sondern auch die ebenfalls dort hängige Volksinitiative «Pharma für Alle», die verlangt, dass der Kanton jährlich siebzig Millionen Franken für die öffentliche Pharmaentwicklung bereitstellt, etwa zur Entwicklung dringend benötigter neuer Antibiotika. Zudem fordert SP-Kopräsidentin Mattea Meyer die staatliche Übernahme des Generikaherstellers Sandoz.

All das ist ganz im Sinn von BastA!-Politiker Oliver Bolliger, der sagt, die Pharmaindustrie gehöre zu Basel, und sie solle da bleiben. Doch aus der langen gemeinsamen Geschichte erwachse auch eine Verantwortung, sie zu einer besseren Pharmaindustrie zu machen, die das Wohl der Bevölkerung in Basel und weltweit zum Ziel habe und nicht die Profitmaximierung der Konzerne.

*Korrigenda vom 19. Mai 2025: In der ersten Version dieses Textes war die Urheberin der Performance «Pharma Lottery» nicht ausgewiesen.