Techmilliardäre: Preppen, bis der Erlöser kommt

Ein Sachbuch, eine Serie und ein Film schauen in die Köpfe und die Bunker von Superreichen und kommen zu erstaunlich ähnlichen Schlüssen. Die letzte Entwicklung haben sie aber nicht im Blick.

Vor nicht allzu langer Zeit war eine möglichst exklusive Jacht das Statussymbol der Superreichen dieser Welt. Heute besitzen die Reichsten von ihnen eine Zweitjacht: als Landeplatz für ihren Helikopter. So hat es sich etwa Amazon-Boss Jeff Bezos eingerichtet, der mutmasslich drittreichste Mensch auf Erden. Nachzulesen ist diese Anekdote in Douglas Rushkoffs kurzweiligem Buch «Survival of the Richest», einer Art Feldstudie aus dem Reich der Reichen. Der Medientheoretiker und Ex-Cyberpunk Rushkoff kann vieles aus erster Hand berichten. Als Internetcrack der Pionierzeit – damals, als das World Wide Web noch Aufbruch, Esprit und eine gerechtere Zukunft versprach – wird er immer wieder in exklusive VIP-Zirkel und abgeschottete Luxusresorts eingeladen, um Vorträge zur «Zukunft der Technologie» zu halten.

Sein Anschauungsmaterial aus diesen Treffen teilt er bereitwillig und verwebt es in seinem neuen Buch zum «Mindset» der Techmilliardäre. Dazu muss man wissen: Gemäss «Forbes» haben heute sechs der zehn Reichsten der Welt ihr Vermögen in der Techbranche erwirtschaftet; zählt man Elon Musks SpaceX und Tesla dazu, sinds gar sieben von zehn. Die anderen Goldgruben heissen Facebook, Amazon, Google, Microsoft, Oracle (ein US-Soft- und Hardwarehersteller).

Die Welt hinter sich lassen

Rushkoffs Botschaft vom Katzentisch der Superreichen ist unmissverständlich. Der gern gehegten These etwa, dass die Techbranche im Sinne einer «creative destruction» zwar gerade viel Geschirr zerschlage, zur Belohnung aber bald ein goldenes neues Zeitalter des Kapitalismus («der grosse Neustart») anbrechen werde, erteilt er eine klare Absage. Statt der verheissungsvollen «kreativen Zerstörung» sieht er eine «destruktive Destruktion» am Werk, die unkreative Wortschöpfung ist Absicht: eine weitere Runde der Zerstörung von kleineren Märkten und von gesellschaftlichem Zusammenhalt; ein Raubzug an der Menschheit, an dem sich einige wenige obszön bereichern.

Und Rushkoff erfährt bei seinen Begegnungen auch, dass die Superreichen sehr wohl begreifen, dass sie die Welt kaputt machen. Sie leben einfach nach dem Motto «Aus den Augen, aus dem Sinn». Dabei helfen ihnen psychedelische Drogen, wie Rushkoff weiss, oder eben die Zweitjacht. Diese liefert das kompakte Sinnbild: Alles Unangenehme – also etwa der Lärm, Abgase und Druckwellen verursachende Helikopter – wird einfach aus dem Wahrnehmungsfeld des edlen Refugiums entfernt.

Die Milliarden, die sie mit der Zerstörung der Realität anhäufen, finanzieren ihnen nun den Sicherheitsabstand zu ebendieser Realität. Damit sind wir bei Rushkoffs Kernthese, der «Isolationsgleichung»: Es gilt, so viel Geld zu verdienen, dass man sich gegenüber den negativen Folgen der eigenen rücksichtslosen Geldvermehrung – Klimaerhitzung, Armut, gespaltene Gesellschaften – möglichst umfassend abdichten kann.

Seit einiger Zeit investieren Techmilliardäre in Fluchtpläne und Luxusbunker. Bezos und Musk fliegen ins All, andere interessieren sich für «seasteading», also Wohnstätten auf dem Meer, wieder andere kaufen ganze Inselgruppen oder riesige Grundstücke auf dem Festland, um sich einzumauern. Preppen im Luxussegment. Das Prinzip funktioniert im Grossen wie im Kleinen. Auch in Schweizer Hochpreisdestinationen wie St. Moritz und Gstaad werden Villen mit immer weiteren Stockwerken im Berg unterkellert.

Geschwätz in der Alpenfestung

Dass ausgerechnet die Bodyguards zum grössten Sicherheitsproblem für die Milliardäre in ihren Bunkern werden könnten: Davor fürchten sich die Milliardäre, wie sie Rushkoff anvertraut haben. Und davon erzählt auch die US-Serie «Paradise». Sie wirkt auf so unterhaltsame wie konsequente Weise wie eine fiktive Fortsetzung von «Survival of the Richest»; wobei die Idee zur Serie ungefähr zur gleichen Zeit entstanden sein muss wie Rushkoffs Buch. Es liegt offensichtlich etwas in der Luft.

«Paradise» spielt in einer Kleinstadt, die eine Multimilliardärin in einen Berg im US-Bundesstaat Colorado bauen liess, um so den Folgen der Klimakatastrophe zu entkommen. Die umsturzträchtige Unsicherheit der Macht ist vielleicht die prägnanteste Einsicht von «Paradise»: Einerseits ist der US-Präsident, den man in den Berg mitgenommen hat, eine Marionette der Superreichen. Andererseits sind die Hauptfiguren hier sowieso die Securityleute. Am Ende schafft es die Oligarchie der Milliardär:innen nicht, die gläserne Stadt im Berg und ihre per Armband getrackten Bewohner:innen unter Kontrolle zu halten. Überwachungssysteme kann man hacken, der lebensrettende Luxusbunker wird zur tödlichen Falle, wenn «das Personal» ausschert.

Techkönige wollen die Politik zur willigen Handlangerin der eigenen Geschäftsinteressen herabstufen: Das ist auch die Kernbotschaft der neuen Satire von Jesse Armstrong, der schon in seiner Serie «Succession» den Reichen sehr genau aufs Maul geschaut hat. Mit «Mountainhead» versucht er sich nun an einer, etwas fahrig geratenen, zeitgenössischen Parodie von Ayn Rands «The Fountainhead», dem alten Lieblingsroman aller libertären Selbstsüchtigen. Vier befreundete Techbosse, in denen man unschwer real existierende Vorbilder von Zuckerberg bis Musk erkennt, verbringen zusammen ein Wochenende in einer luxuriösen Alpenfestung und schauen der Welt beim Brennen zu.

Eine ihrer Apps hat dabei als entscheidender Brandbeschleuniger gedient. Oder wie die Bros sagen: Es kann nichts Neues entstehen, wenn das Alte nicht in Flammen aufgeht; je schlimmer die Krankheit, desto lukrativer die Kur, die wir für sie entwickeln werden. Und viele Staaten seien eh so marode, dass man sie einfach aufkaufen könnte. Als der US-Präsident anruft, finden sie, er müsse jetzt erst mal ihnen zuhören. Grotesker Grössenwahn entlädt sich in unerträglichem Geschwätz.

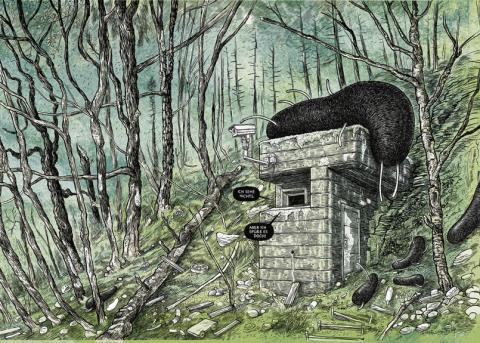

So wie Armstrong diese aufgeblasenen und menschlich unterbelichteten Narzissten inszeniert, ist es nicht schwer, sich über sie lustig zu machen. Wie man auch am Ende der Endzeitfarce «Don’t Look Up» lacht, wenn die vor dem Weltuntergang auf einen fernen Planeten geflüchteten Reichen nach Verlassen der Raumkapsel von wilden Tieren gefressen werden. Und auch Rushkoff vergleicht die Techbosse zum Ende seines Buches mit einem Cartoon im Stil von «Tom und Jerry»: Die Katze tappt schliesslich in die eigene Falle, so wie die Milliardäre mit ihren Teslas längst über die Klippe gerast sind. Zuletzt lacht die kleine Maus – also wir. Spott tut gut. Es wäre verlockend, mit diesem verschmitzten Bild zu enden. Aber es wäre zu einfach.

Duo mit Heilslehre

Denn womöglich sind wir schon einen Schritt weiter. Das hat mit der herrschenden Endzeitstimmung zu tun, die von verschiedenen Seiten geschürt wird und stets den Rechten hilft. Die Apokalypse hat einen religiösen Kern, ruft nach einem Erlöser, nach einem Kämpfer gegen den Antichrist. Damit rückt ein weiterer Milliardär in den Fokus: Peter Thiel, einst Kapitalgeber von Facebook, Gründer von Paypal und Kopf hinter der Überwachungs- und Bewaffnungstechnologie Palantir, Philosophiestudent, Besitzer eines Fluchtgrundstücks in Neuseeland, Katholik. Sein Mantra: Freiheit sei nicht «kompatibel» mit Demokratie.

Der umfassende, aber auch etwas verschwörungsanfällige sechsteilige Podcast «Die Peter-Thiel-Story» erinnert daran, dass nur ein Milliardär an Donald Trumps Seite stand, als dieser zum ersten Mal zum US-Präsidenten gewählt wurde: Peter Thiel. Die anderen hatten damals noch Hillary Clinton unterstützt. Bei der zweiten Wahl Trumps sassen sie dann alle in der ersten Reihe, Musk sogar eine Weile im Weissen Haus. Thiel war da bereits weitergezogen – zu J. D. Vance. Ohne Thiels Millionenspenden hätte dieser seinen rasanten Aufstieg zum Senator und zum Vize des unlängst noch von ihm beschimpften Trump kaum geschafft. Auch er ist (konvertierter) Katholik und hat mit Thiel eine erfolgreiche Gebets-App lanciert.

Bei Vance ist die autokratische Politik weiterhin dazu da, Superreichen Steuergeschenke zu machen, rücksichtslos nach unten zu treten und die Techbranche zu deregulieren. Aber sie wird auch zur theologisch befeuerten Komplizin in einem heraufbeschworenen christlichen Endkampf gegen «das Böse». Vance’ enthemmte Brandrede an der Sicherheitskonferenz in München wäre dann nur ein leiser Vorgeschmack gewesen. Und Trump bloss eine Übergangslösung.

Douglas Rushkoffs «Survival of the Richest» ist auf Deutsch bei Suhrkamp erschienen, Disney plus streamt die Serie «Paradise», Sky den Film «Mountainhead», den Podcast «Die Peter-Thiel-Story» gibts bei Deutschlandfunk.