Im Réduit-Staat (Teil 3): Das toxische Erbe

Im Giftnebel qualvoll verendete Rinder, bei Explosionen getötete Kinder und Bauernfamilien in existenziellen Nöten: Die Schäden, die Bundesrat und Armeeführung mit ihrer Réduit-Strategie verursachten, sind gross. Im Gegensatz zu General Guisan gerieten die Opfer in Vergessenheit.

Die Réduit-Pläne durften auch nach 1945 nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Militär und Bundesrat entwickelten ein anderes Narrativ – das des geeinten, trotzigen Kleinstaats, der seine Unabhängigkeit und Neutralität durch militärische Abschreckung verteidigt habe. Zu diesem Zweck liess General Henri Guisan von seinem Mitarbeiterstab eiligst einen «Bericht des Oberbefehlshabers» schreiben, während er selbst sich auf sein mondänes Anwesen Vertes Rives über dem Genfersee zurückzog. Schon im Juni 1946 ging der fast 300 Seiten starke Rapport an den Bundesrat und einen Tag später an Bundeshausjournalisten und die internationale Presse.

Damit war Guisan ein Coup gelungen. Nicht die Regierung, sondern der von ihr beauftragte ehemalige General zog die Bilanz aus den Jahren 1939 bis 1945. Pikiert erklärt der Bundesrat später, er hätte, wäre es ihm möglich gewesen, die Veröffentlichung gewisser Teile des Berichts verhindert. In deutlichen Worten warf er Guisan vor, Geheimnisse verraten zu haben, «die weder für die breite Öffentlichkeit noch insbesondere für das Ausland bestimmt sind».

Auch aus dem Nationalrat gab es Kritik: Geringfügige Verletzungen der militärischen Geheimhaltung hätten während des Krieges zu drakonischen Urteilen geführt – nicht aber die nachträglichen von Guisan. Tatsächlich waren 372 Gefängnisstrafen wegen «Landesverrat» verhängt worden – und 33 Todesurteile, von denen 17 vollzogen wurden. Guisan aber habe nichts zu befürchten, obschon er mit seinem Bericht viel weiter gegangen sei.

Die Armee könne auch künftig «unmöglich auf die Geheimhaltung wichtiger Tatsachen und Überlegungen verzichten», warnte die Landesregierung. Gemeint war das Réduit. Der Bundesrat wollte sich wohl absichern. Was, wenn es zu einer Diskussion über die Rechtmässigkeit der von ihm und dem General vorangetriebenen Strategie käme, die nicht weniger als die Auflösung der territorialen und staatlichen Integrität des Bundes vorsah? Diese Absichten waren nun quasi in aller Öffentlichkeit versteckt, «hidden in plain sight», wie man im Englischen sagt.

Explodierende Bunker

Kurz vor Veröffentlichung des Guisan-Berichts zeigte sich, wie explosiv das Réduit-Erbe tatsächlich war. In der Nacht vom 28. auf den 29. Mai 1946 detonierten im waadtländischen Dailly 400 Tonnen Sprengstoffe und Munitionsvorräte in einem geheimen Bunkerdepot. Zehn Arbeiter wurden dabei getötet. Das Unglück hätte noch weit verheerender sein können: Üblicherweise waren dort 286 Soldaten stationiert, die aber gerade andernorts übernachteten. Der materielle Schaden betrug rund zwanzig Millionen Franken.

In Mitholz im Berner Oberland ereigneten sich am 19. und 20. Dezember 1947 mehrere Explosionen. Auch hier war es ein Réduit-Bau, der in die Luft flog. Neun Dorfbewohner:innen, darunter vier Kinder, verbrannten oder wurden von Trümmern erschlagen, zahlreiche weitere teils schwer verletzt. Blindgänger regneten über mehrere Quadratkilometer auf die Umgebung herab. Das Dorf wurde grossenteils zerstört. Der materielle Schaden wurde auf hundert Millionen Franken geschätzt, was heute etwa einer halben Milliarde entspricht. Auch hier hätten die Dimensionen noch weit schlimmer sein können: 1941 erwog die Armeeführung die Lagerung des chemischen Kampfstoffs Lost (bekannt als Senfgas) in der Umgebung von Kandersteg – zur selben Zeit wurde die weiter talabwärts gelegene Anlage Mitholz geplant.

Nachdem in Graubünden und Uri zwei weitere, allerdings kleinere Réduit-Depots detoniert waren, titelte eine Walliser Regionalzeitung, es sei, als ob man auf Vulkanen leben würde. Im März 1948 richtete SP-Nationalrat Valentin Gitermann die Frage nach der politischen Verantwortung ans Militärdepartement. Die Anlage in Mitholz sei ohne jede «Rücksichtnahme auf die Sicherheit der Dorfbewohner» gebaut worden. Eine Antwort bekam er nicht. Auch die vielen, bis in die unmittelbare Gegenwart erstellten Untersuchungsberichte nennen alle möglichen Gründe, die zu den Explosionen geführt haben könnten – von Nagetieren, Erdbeben, Feuer, elektrischem Funkenschlag bis zu Sabotage. Mittlerweile wird angenommen, dass chemische Reaktionen und eine falsche Lagerung die Auslöser waren. Der eigentliche Hintergrund wurde nie erwähnt: die Réduit-Strategie.

2018 gab das VBS bekannt, dass sich in den Bergstollen und im intensiv genutzten Talgrund um Mitholz immer noch geschätzte 3500 Tonnen nicht detonierte Bomben und Munition befinden. Von ihnen gehe nach wie vor Gefahr aus. In einer Motion forderte GLP-Nationalrat Jürg Grossen eine unabhängige historische Aufarbeitung der Umstände, die zum Unglück geführt hatten. Auch solle geklärt werden, weshalb danach über Jahrzehnte weiterhin Menschen in unmittelbarer Nähe des Depots lebten. Wusste man nichts von den im Untergrund schlummernden Munitionsresten und Giftstoffen?

Von einer solchen Aufarbeitung wollte die damalige VBS-Vorsteherin Viola Amherd nichts wissen. Laut Untersuchungen von 1949 und 1986 sei Mitholz nicht mehr gefährdet. Der Bericht von 1986 jedoch ist nicht mehr als ein kurzer Brief. Ohne weitere Begründung behauptet darin die Gruppe für Rüstungsdienste der Armee, es gehe keine Gefahr mehr von den Munitionsresten aus. Im Bericht von 1949 war die Gefährdungslage nicht mal ein Thema – unmissverständlich hingegen wurde auf das Vorhandensein grosser Mengen an weiterhin verbliebenen Sprengstoffen hingewiesen.

Juristisch war das Mitholz-Unglück rasch beurteilt. Mangels «Feststellung einer Schuld» könne niemand belangt werden, befand die Militärgerichtsbarkeit. Das sah auch einer der politischen Köpfe der Réduit-Strategie, der Vorsteher des Militärdepartements Karl Kobelt, so. Auf dessen Antrag beschloss der Gesamtbundesrat, von weiteren strafrechtlichen Untersuchungen abzusehen. Damit wurde am 23. Mai 1949 die Schuldfrage für erledigt erklärt.

Etwa 1500 Tonnen nicht detonierte Réduit-Munition aus Mitholz wurden 1948 und 1949 im Thunersee versenkt. Wie gross die Menge der in Schweizer Gewässer gekippten Kampfmittel aus dem Réduit tatsächlich ist, lässt sich kaum beziffern. Das VBS geht aktuell davon aus, dass während des 20. Jahrhunderts in mindestens 26 Gewässern Munition abgelagert wurde. Allein im Thuner- und im Brienzersee sowie einem Teil des Vierwaldstättersees werden 8000 Tonnen Munitionsreste vermutet. Laut dem VBS sorgt ein ständiges Gefahrenmonitoring dafür, dass man die Lage gut im Griff hat. Die Rückstände seien teils zwar hochgiftig – es gehe aber keine Gefahr von ihnen aus. Die Granaten, Bomben und Zünder versinken langsam im Schlick und seien dort sicher aufbewahrt. Für wie lange, weiss niemand.

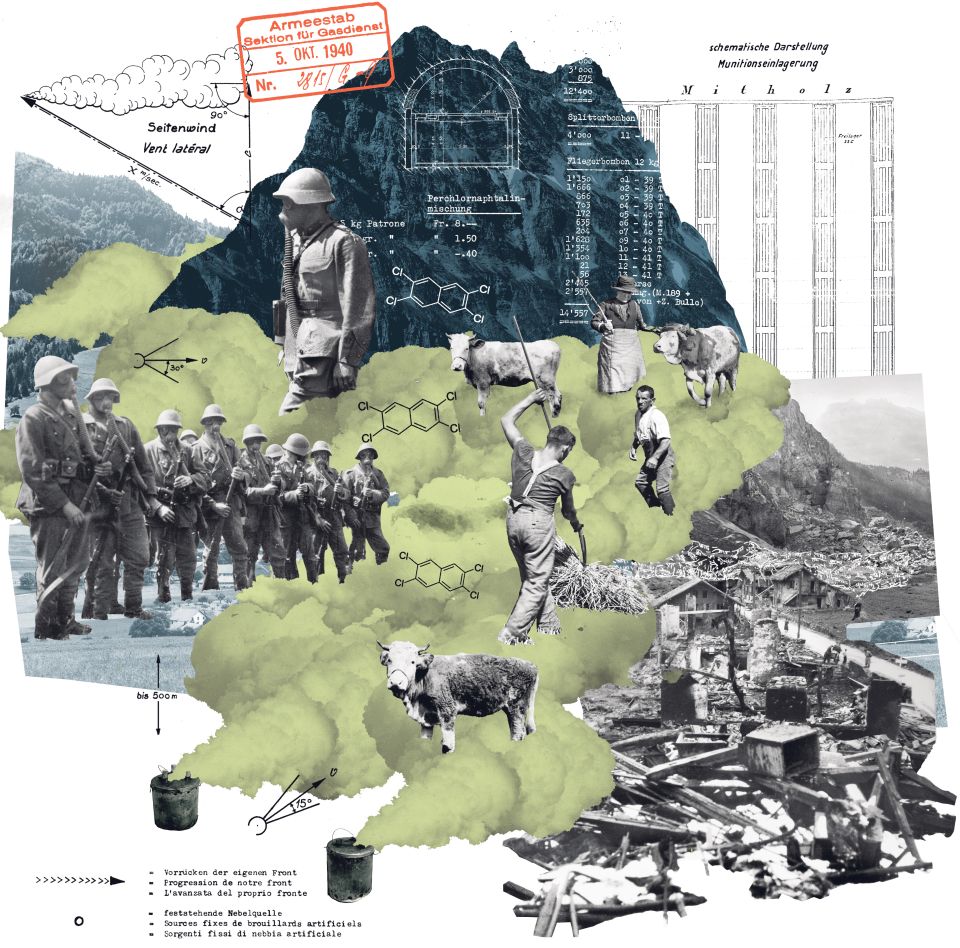

Gaskrieg ums Réduit

Die wohl grösste Umweltkatastrophe der Schweiz im 20. Jahrhundert ereignete sich im Kanton Uri. Auch sie war eine Folge der Réduit-Strategie. Während Militärmanövern wurde zwischen Juli und Ende Oktober 1940 etwa ein Viertel des gesamten Kulturlands durch künstlich erzeugten Nebel vergiftet. Das Armeekommando behauptete später, es habe sich um Manöver zur Tarnung vor Fliegerangriffen gehandelt. Seit 1997 ist dank Recherchen des Historikers Peter Hug bekannt: Bundesrat Rudolf Minger hatte 1937 eigenmächtig die Kriegstechnische Abteilung (KTA, heute Armasuisse) mit der Ausarbeitung eines Programms zur chemischen Kriegsführung beauftragt.

Im Oktober 1939 bewilligte der Bundesrat das geheime C-Waffen-Programm. Der Ciba AG in Basel wurde der geheime Auftrag erteilt, den Kampfstoff Lost – also Senfgas – zu produzieren. Im Herbst 1940 begann die Ausbildung sogenannter Nebeltruppen mit der Chemiewaffe, deren internationale Ächtung die Schweiz ratifiziert hatte. Testgelände war Uri. Verwendet werden sollte das Gas im Ernstfall rund um den Gotthard – zur Hauptsache aber kam «eine Verwendung von RN1 aus der Réduit-Stellung heraus in Betracht». RN1: So wurde Senfgas aus Gründen der strikten Geheimhaltung bezeichnet. Die Zivilbevölkerung wäre ihm ohne jeden Schutz ausgesetzt worden.

Da in den Nebeltruppen weiterhin auch das Tarnen mittels künstlichen Nebels geübt wurde, verwendete man Petarden und Rauchtöpfe mit der sogenannten Okto-Mischung. Die KTA, die diesen ebenfalls von der Ciba AG hergestellten Stoff weiterverarbeitete, wusste, dass dieser bei Hautkontakt Chlorakne verursachte, schwere Verätzungen. Eindringlich warnte die KTA vor der Gefährlichkeit der Rauchkörper – General Guisan aber bestand auf deren grossflächigem Einsatz.

Die Urner:innen wurden nicht gewarnt und nie informiert. Immer wieder legten sich in den kommenden Monaten riesige künstliche Nebelbänke aufs Land und vergifteten alles, was mit ihnen in Berührung kam. Die Versuche wurden selbst nach Bekanntwerden erster Vergiftungsfälle weitergeführt. Erst am 10. Februar 1941, nachdem ein beispielloses Massentiersterben eingesetzt hatte, untersagte der Generalstab die Verwendung der Okto-Mischung. In der Presse wurden die vergifteten Tiere bald als Nebelkühe oder Nebelvieh bezeichnet. Eine geradezu poetische Bezeichnung, die sich lokal bis heute gehalten hat.

Im März 1941 bestätigten Experimente der ETH Zürich den Zusammenhang zwischen dem Viehsterben und der Okto-Mischung, später wurde ein Stoff namens Perchlornaphtalin als Auslöser identifiziert. Als das Tiersterben im Sommer 1941 unvermindert weiterging, wurde klar, dass das Gift in die obersten Bodenschichten eingedrungen war und so auf den Weiden zu einer anhaltenden toxischen Fruchtfolge führte. Im Frühjahr 1942 begann man die über den ganzen Kanton verteilten kontaminierten Bodenflächen umzupflügen. Für die Arbeit wurden polnische Kriegsinternierte nach Uri verlegt. Bis März 1943 sanierten sie für einen Hungerlohn die Vergiftungsschäden und wurden dann in aller Eile zurück ins Mittelland abgeschoben – aus militärischen Sicherheitsbedenken und wohl auch im Zusammenhang mit der Verschärfung der Réduit-Strategie durch Bundesrat Kobelt. Anstelle der Internierten waren es nun Arbeitslose, Schüler und Jugendliche aus Uri, die die vergiftete Erde mit dem Pflug umbrechen mussten.

Ab 1945 traten nur noch vergleichsweise wenige Vergiftungsfälle auf, die letzten betroffenen Tiere wurden 1947 geschlachtet. Insgesamt entschädigte das Militärdepartement in Uri den Verlust von 13 962 Rindern. Bei 3144 waren die Vergiftungen so drastisch, dass sie noch auf den Weiden oder in den Ställen qualvoll verendeten oder vor Ort notgeschlachtet wurden. Das Fleisch der vergifteten Tiere wurde als gesundheitlich unbedenklich eingestuft und in der Konservenfabrik Wallisellen weiterverarbeitet. Hauptabnehmerin war die Armee.

Auch in acht weiteren Kantonen wurden die Nebeltöpfe mit Perchlornaphtalin eingesetzt. Dort verendeten rund tausend weitere Rinder. Allein in Uri waren etwa 1200 Landwirt:innen betroffen, mehrere Hundert verloren teils mehrfach den gesamten Viehbestand. Fotos und eine Filmsequenz belegen, dass auch Kinder mit dem «Nebel» in Kontakt gekommen waren – sie zeigen deutliche Symptome einer Chlorakne, einer schwerwiegenden Hautverletzung durch Verätzung. Zeitzeug:innen sprachen zudem von Vergiftungen durch Milchkonsum. Wie viele Menschen tatsächlich vergiftet wurden, ist nie untersucht worden.

Die Tierverluste in Uri wurden vom Militärdepartement mit insgesamt 7 192 324 Franken entschädigt. Unerbittlich ging es juristisch gegen angebliche Betrugsversuche der Bäuerinnen und Bauern vor, die teils in schwere Existenznöte geraten waren. Besser erging es der Armeeführung: Eine von Departementsvorsteher Kobelt eingeleitete Untersuchung durch den Bundesrichter Paul Georg Kasser kam im März 1943 zum Schluss, dass weder den «zuständigen Organen» noch «der Truppe ein Verschulden zur Last gelegt werden kann».

Die Reste der Nebeltöpfe wurden nach dem Krieg im Meer versenkt. Das Schweizer Hochseeschiff Eiger hätte auf der Überfahrt in die USA die gefährliche Fracht eigentlich auf hoher See verschwinden lassen sollen. Streiks verhinderten aber das Auslaufen des Schiffs. Ende Oktober legte das Rheinschiff Unterwalden in Basel ab und brachte das toxische Erbe des Réduits nach Rotterdam. Erfreut meldete später die KTA: «Die Versenkung erfolgte im Beisein von holländischen Zollorganen am 9. 11. 1946 in der Nordsee, an einem durch die Marine angewiesenen Ort.» Kostenpunkt: 21 907.50 Franken.

Dioxin in Uri

Nach Kriegsende geriet die Urner Giftkatastrophe in der Öffentlichkeit in Vergessenheit. Doch dann kam es am 10. Juli 1976 im norditalienischen Seveso in einer Chemiefabrik zu einer Explosion. Es bildete sich eine dioxinhaltige Giftwolke, die über die dicht besiedelte Gegend zog und ein Massensterben von Tieren und der Vegetation auslöste. Gegen 200 Menschen, darunter 164 Kinder, wurden vom Dioxin verätzt. Fotos von Kindergesichtern mit schwerer Chlorakne erschienen weltweit in den Medien. Besonders in Deutschland gilt die Katastrophe heute als zentrales Ereignis für die Ökologiebewegung, der Slogan (und Buchtitel) «Seveso ist überall» war bis in die 1980er Jahre allgegenwärtig, auch in der Schweiz: Die in Seveso explodierte Fabrikationsanlage gehörte einem Tochterunternehmen der Basler F. Hoffmann-La Roche AG, deren unbeholfene Versuche, das Unglück erst zu vertuschen und danach kleinzureden, den Skandal weiter befeuerten.

Giftwolke, Chlorakne, tote Tiere – in Uri wurden die Ereignisse von Seveso genau verfolgt. Hatte sich hier, 150 Kilometer weiter nördlich und dreieinhalb Jahrzehnte früher, nicht Ähnliches abgespielt? Leo Wyler aus Altdorf hatte die Vergiftung des Urner Kulturlands aus nächster Nähe miterlebt. Der Priester hatte als studierter Agronom die Sanierung der verseuchten Böden geleitet. Anfang 1977 wendet er sich an die Ciba-Geigy AG in Basel, deren Vorläufer Ciba das Senfgas wie auch das Perchlornaphtalin hergestellt hatte, die die Schäden in Uri anrichteten. Könnte es sein, will Wyler wissen, dass auch in Uri Dioxin die Böden vergiftet hatte?

Man wisse inzwischen, antwortet ihm ein Spezialist von Ciba-Geigy für chemische Toxikologie und Ökologie in einem Brief, dass chlorierte Naphtaline «doch recht giftig» seien. Perchlornaphtalin aber gelte als «weniger giftig». Nach dieser recht fragwürdigen Klassifikation führt der Toxikologe aus, was passiert, wenn der Kontakt mit diesem «weniger giftigen» Stoff oral, über die Haut oder durch Einatmen erfolgt: Hyperkeratose, eine Hauterkrankung, auch als Chlorakne bekannt, wie sie auch Dioxin auslöse. Auch Leber und Niere könnten geschädigt werden, bei den Nebennieren und der Bauchspeicheldrüse seien «degenerative Veränderungen» nicht auszuschliessen. Es sei durchaus möglich, dass es lokal zu höheren Konzentrationen von Chlornapthalinen gekommen sei – aber, so der Vertreter jener Firma, die den Giftstoff 1940 hergestellt hatte, es habe ja die Vorschrift bestanden, die Rauchkörper «nach der Übung zu vergraben».

Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg fanden die «Nebelkühe» im Mai 1978 zurück in die Öffentlichkeit. Ein Beitrag im Regionalmagazin «Blickpunkt» des Schweizer Fernsehens sorgte für Aufsehen – nicht zuletzt, weil er Parallelen zu Seveso zog und direkt betroffene Urner Bäuerinnen und Bauern von ihren damaligen existenziellen Nöten erzählten. «Seveso vor 38 Jahren in der Innerschweiz» hiess es kurz darauf in der Presse – wobei der Vergleich schon im Oktober 1977 in einer Tessiner Zeitung gezogen worden war. Von den Vorfällen in Uri habe er noch nie etwas gehört, wandte sich daraufhin der stellvertretende Direktor der Eidgenössischen Militärverwaltung, Hans-Rudolf Kurz, an die Gruppe für Rüstungsdienste. Er riet dazu, der Sache nachzugehen.

Kurz hatte als Teil der Aktivdienstgeneration militärische Karriere gemacht und war Dozent für Militärrecht an der ETH und für Militärgeschichte mit Schwerpunkt Zweiter Weltkrieg an der Universität Bern: Konnte es sein, dass ein Mann wie er nichts von den Vergiftungen in Uri wusste? Oder ging es vielmehr darum, das Uri-Seveso-Narrativ zu kontrollieren? Die Gruppe für Rüstungsdienste jedenfalls verfasste wie gewünscht einen Bericht, der nur für den dienstlichen Gebrauch freigegeben wurde. Darin festgehalten wird zunächst: Tatsächlich seien in Uri 4000 Kilogramm Giftstoffe freigesetzt worden, was ausgereicht hätte, um eine Million Rinder zu töten. Es handle sich bei den Ereignissen von Uri um die «erste echte Umweltvergiftung durch ‹Chloralkyle›», zu der auch Dioxine gehören. Das Dioxin in Seveso sei aber tausendmal so giftig. Allerdings ist unbekannt, wie viel davon dort entwichen ist. Heute wird davon ausgegangen, dass es sich um ein bis zwei Kilogramm gehandelt haben könnte.

Der Bericht betont, dass der «Vorfall» in Uri grundsätzlich bedeutend gewesen sei und sich seine medizinisch-toxikologische Erforschung lohnen würde – falls das Militärdepartement die Akten freigebe. Doch die Textbausteine für die Presse, mit denen der Bericht der Gruppe für Rüstungsdienste schliesst, spielen die Urner Giftkatastrophe wieder herunter: Man habe damals alles getan, um die Betroffenen zu entschädigen und die Böden zu sanieren. Der Vergleich mit Seveso sei «abwegig».

Kein Denkmal für die Opfer

Nach 1978 verschwindet das «Nebelvieh» wieder aus der Öffentlichkeit. Nicht aber in Uri. Noch einmal, im Frühjahr 1996, wendet sich ein Augenzeuge an die Medien. Es ist der Fotograf Richard Aschwanden aus Altdorf, der dem Schweizer Fernsehen von ihm gedrehtes, bis dahin unveröffentlichtes Material anbietet. Es zeigt vergiftetes Vieh und die Arbeitseinsätze der polnischen Internierten. In den folgenden Monaten recherchiert der Historiker Thomas Buomberger akribisch in Archiven und spürt auch letzte betroffene Bäuer:innen für einen Beitrag des Magazins «Spuren der Zeit» des Schweizer Fernsehens auf. Neben einer unveröffentlichten Lizenziatsarbeit aus dem Jahr 2004 ist es die bisher umfassendste Darstellung der Giftkatastrophe.

Anders als Seveso ist Uri nicht zu einem ökologischen Erinnerungsort geworden, und im Gegensatz zu Guisan auf dem Gotthard haben die Hunderten betroffenen Menschen und die Tausenden toten Tiere nie ein Denk- oder Mahnmal erhalten. Weder Armee noch Bundesrat haben je zum rücksichtslosen Gifteinsatz Stellung bezogen.

Bis 2032 müssen in Mitholz 31 Anwohner:innen die Gefahrenzone des Réduit-Munitionsdepots endgültig verlassen haben. Danach werden ferngesteuerte Bagger die explosiven und giftigen Reste aus dem Berg und der Umgebung holen. Bereits entfernt wurden fünfzig Granaten, die sich unmittelbar neben dem Schulhaus in den Grund gebohrt hatten. Um das gefährliche Erbe des Réduits endlich loszuwerden, muss die nahe gelegene Nationalstrasse in einen eigens gebauten Tunnel umgeleitet und die Lötschberg-Eisenbahnstrecke mit einem massiven Schutzwall abgeschirmt werden. Geschätzte Kosten: 2,5 Milliarden Franken.

Quellenauswahl:

Privatarchiv Thomas Buomberger;

Schweizerisches Bundesarchiv: E27#1000/721#450*; Organisation, Unterstellung, Ausbildung, Personelles und Materialbedarf der Nebel-Kompagnien, Bd. 1–2.

Nachtrag vom 18. Dezember 2025: Neue Fragen zum Réduit

2024 wurde Henri Guisan anlässlich seines 150. Geburtstags gross gefeiert – unter anderem mit einem neuen Porträt auf den Toren der Gotthardfestung. Mit diesem Denkmal stieg auch Erich Keller in seine Serie «Im Réduit-Staat» in der WOZ ein. Im Rahmen eines Forschungsauftrags über die Geschichte des Kantons Uri während des Zweiten Weltkriegs war der Historiker auf Dokumente gestossen, die ein bislang unbekanntes Bild des Generals wie auch des damaligen Bundesrats zeigen und die eigentliche Strategie hinter ihrer Réduit-Idee offenlegen: Geplant war ein Rumpfstaat im Alpengebiet – ohne Zugang für die Zivilbevölkerung des Mittellands. Gegen diese wäre die Armee im Fall einer Invasion gar mit Waffengewalt vorgegangen.

Die neuen Erkenntnisse sind nun auch im Bundeshaus angekommen: In einer Interpellation fordert SP-Nationalrat Fabian Molina eine Aufarbeitung. Mit der Einsetzung einer unabhängigen Expertenkommission im Jahr 1996 habe der Bund zwar einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung der Rolle der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs geleistet, schreibt Molina. «Zahlreiche Aspekte der damaligen offiziellen Schweizer Politik blieben jedoch unerforscht, wurden nie offiziell aufgearbeitet, und das begangene Unrecht wurde niemals offiziell anerkannt.»

Basierend auf Kellers Recherche, hat Molina mehrere Fragen formuliert: Welche Dokumente zur Réduit-Strategie sind heute vollständig zugänglich, und existieren noch gesperrte oder unerschlossene Aktenbestände? Plant der Bundesrat eine unabhängige Untersuchung der damaligen Entscheidungsprozesse und von deren Folgen? Wie beurteilt er die damalige Priorisierung militärischer Interessen gegenüber dem Schutz der Bevölkerung, und welche Schritte erwägt er, um sie in Erinnerungskultur, Bildung und Öffentlichkeit aufzuarbeiten? Welche Lehren zieht er daraus für die heutige Sicherheits- und Bevölkerungsschutzpolitik? Und: Wie ist heute sichergestellt, dass die Zivilbevölkerung im Krisen- und Konfliktfall oberste Priorität hat und keine vergleichbaren Ausschlussmechanismen existieren?

Auf die Antworten des Bundesrats darf man gespannt sein.