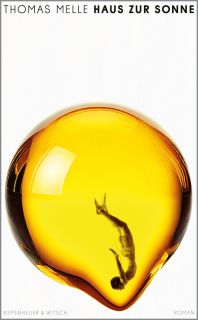

Literatur: Im Sanatorium der letzten Wünsche

«Die Fiktion muss pausieren», war der Vorsatz des Schriftstellers, als er seine Krankheit zum Thema machte. «Die Welt im Rücken» (2016) hiess jenes Wahnsinnsbuch von Thomas Melle, ein schonungsloser Bericht über sein bipolares Leben, fiebrig, grotesk, himmeltraurig. Freischreiben wollte er sich damit, in der Hoffnung, diese chronische Erkrankung, die ihm immer wieder die gesamte Existenz zerfetzt, auf literarischem Weg zu bannen.

Dass ihm das nur im Buch gelungen ist, nicht im Leben, davon handelt nun «Haus zur Sonne», und Melle könnte damit den Deutschen Buchpreis gewinnen, der ihm damals verwehrt blieb. Wobei er die Fiktion diesmal nicht pausieren lässt, sondern seine Auseinandersetzung mit diesem «Monstrum von Krankheit» ins spekulative Erzählen erweitert. Nach einer manischen Episode abermals und mehr denn je komplett am Ende, betritt das Autoren-Ich ein neuartiges Sanatorium, wo der Klient einen finalen Pakt eingeht: Die staatliche Traumfabrik spiegelt ihm alles vor, was er noch erfahren möchte, und dann – Gnadentod.

So durchlebt er in diesem «Haus zur Sonne» seine letzten Wünsche, in den unterschiedlichsten Dimensionen: die beiläufige Nähe einer Umarmung auf dem Tennisplatz oder auch ein Auftritt als Rockstar in einem Stadion. Zwischendurch wird ihm doch unbehaglich in dieser sonderbaren Klinik, und er wagt einen Fluchtversuch – oder war auch das nur Simulation?

Diese Anstalt ist dabei stets auch als Metapher für die Literatur lesbar: für das Erzählen gegen den Tod, als Wunschmaschine und geschützter Möglichkeitsraum, in dem der Autor allein aus Sprache diese Trips erschafft, die seine Figur als Simulation erlebt. Richtig unheimlich wird es einem aber nicht in diesem «Haus zur Sonne», und vieles im Roman liest sich wie ein Déjà-vu aus dem früheren Buch – nur längst nicht so gleissend, wie gedimmt in seiner Intensität und seiner sprachlichen Schärfe. Ist das zulässig als literaturkritischer Befund, wenn es sich doch auch aus dem Fortschreiten der Krankheit ergibt?