Erzwungenes Verschwinden: Wo sind ihre Männer?

Im Sudan verschwinden Tausende Menschen spurlos in den Kriegswirren. Geflüchtete Frauen helfen sich im Ausland gegenseitig bei der Suche – während sich die Uno schwertut, ihren Teil dazu beizutragen.

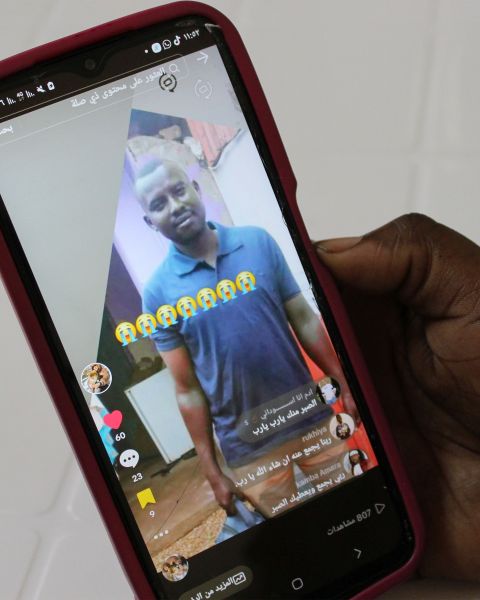

Kareema Adama zeigt auf ihrem Handy ein selbstproduziertes Video. Es zeigt eine Collage aus Fotos ihres Mannes, darunter Hochzeitsbilder, mit trauriger Musik unterlegt. Adama hat dazu selbstgedichtete Verse aufgenommen: «Wir haben überall nach dir gefragt, selbst die Vögel am Himmel haben wir nach dir suchen lassen», heisst es darin, gesprochen mit zarter Stimme. «Wir waren an Hunderten Orten – doch es gibt keine Nachricht von dir.»

Die 26-jährige Sudanesin sitzt im Konferenzsaal der sudanesischen NGO Darfur-Netzwerk für Menschenrechte (DNHR) in Ugandas Hauptstadt Kampala – fast 2000 Kilometer von al-Dschunaina, ihrer Heimatstadt, entfernt. Vor zwei Jahren hat sie dort, in der Bezirkshauptstadt des sudanesischen Bundesstaats Westdarfur, ihren Ehemann zuletzt gesehen: Yousif Hafize, Koch, ebenfalls aus al-Dschunaina, damals dreissig Jahre alt. Bis heute sucht Adama erfolglos nach ihm. «Jeden Tag verschicke ich diese Videobotschaft über zahlreiche Chatgruppen», sagt sie und muss weinen. «Ich kann und will die Hoffnung nicht aufgeben, ihn wiederzufinden.»

Tausende Sudanes:innen haben in Uganda Schutz gefunden, seit im April 2023 der zerstörerische Krieg in ihrem Heimatland ausbrach. Adama ist zusammen mit ihren kleinen Töchtern hergekommen. Sie wischt sich mit ihrem grünen Kopftuch die Tränen weg, als sie erzählt, wie sie ihren Mann einst in al-Dschunaina kennenlernte: Als Studentin habe sie jeden Tag in seinem Restaurant unweit der Universität zu Mittag gegessen. «Bei uns war es Liebe auf den ersten Blick», sagt Adama. 2018 haben sie geheiratet, im Jahr darauf ihr erstes Kind bekommen. «Vor dem Krieg waren wir eine sehr glückliche Familie.»

Als der Krieg losging, zunächst in der über tausend Kilometer entfernten Hauptstadt Khartum und dann wenige Wochen später auch in Westdarfur, war Adama bereits mit dem zweiten Kind schwanger. Die Milizionäre der Rapid Support Forces (RSF) hatten bereits weite Teile Darfurs erobert, als sie in der Nacht zum 9. Juni 2023 ihr Haus überfielen, ihren Schwager erschossen, ihren Mann verprügelten und Adama selbst an einen Baum im Garten fesselten. Sie habe Yousif am nächsten Tag schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, erzählt sie. Dort habe er halb bewusstlos gelegen, mit einem Verband am Kopf, und sie flüsternd angewiesen zu fliehen. Er selbst war zu schwach, um aufzustehen.

Die hochschwangere Adama nahm ihre Tochter und ging. Nur wenige Tage später stürmten RSF-Söldner die Innenstadt al-Dschunainas, wo sich auch das Krankenhaus befindet, und begingen grausame Massaker an der Bevölkerung. Tausende Angehörige der Masalit-Minderheit, der auch Adama und ihr Mann angehören, wurden umgebracht. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Adama auf dem Weg ins Nachbarland Tschad, dessen Grenze bloss etwas mehr als zwanzig Kilometer von al-Dschunaina entfernt liegt. Ob ihr Mann überlebt hat, weiss sie nicht. Klar ist nur: «Sein Handy ist seitdem aus», so Adama.

Verbrechen gegen die Menschlichkeit

In keinem aktuellen Konflikt in Afrika gibt es so viele vermisste Menschen wie im Sudan. Das Problem ist komplett unterbeleuchtet, dabei ist das «erzwungene Verschwinden», wie es völkerrechtlich genannt wird, als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt. Das 2002 in Kraft getretene Römer Statut, auf dem die Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) in Den Haag beruht, definiert es als «die Festnahme, den Entzug der Freiheit oder die Entführung von Personen». Der IStGH hat bereits Ermittlungen aufgenommen und Menschenrechtsorganisationen genauso wie Betroffene dazu aufgerufen, sich bei ihm zu melden, um Beweise für eine Anklage zusammenzutragen.

Zwar dokumentieren verschiedene NGOs seit Kriegsbeginn Fälle, in denen Menschen im Sudan spurlos verschwanden. Systematisch erhobene Statistiken gibt es jedoch nicht. Die Sudanese Group for Defending Rights and Freedoms etwa berichtete im vergangenen März, rund 50 000 Fälle vermisster Personen registriert zu haben. Die meisten von ihnen verschwanden demnach in den RSF-kontrollierten Gebieten Darfurs. Und der Selbsthilfeverband Sudanese Group for Victims of Enforced Disappearance meldete diesen April 1140 dokumentierte Fälle, darunter auch Frauen und Kinder.

Auch das Rote Kreuz (IKRK), das gemäss offiziellem Mandat weltweit für vermisste Personen zuständig ist, schlägt Alarm: Die Zahl der Verschwundenen sei in Afrikas Konfliktgebieten seit 2019 um 75 Prozent angestiegen – neben dem Sudan vor allem auch in der Demokratischen Republik Kongo. Im Sudan hat das IKRK in den ersten beiden Kriegsjahren knapp 8000 Fälle dokumentiert. Zudem seien rund 45 000 Telefongespräche mit Familien geführt worden, die nach Angehörigen suchten, vermeldete im April Daniel O’Malley, Leiter der IKRK-Delegation im Sudan. Aber er betonte ausdrücklich: «Das ist nur die Spitze des Eisbergs.» Die Dunkelziffer sei deutlich höher, denn nicht alle Familien hätten die Möglichkeit, sich regulär bei einer NGO zu melden.

Auch sie habe bislang nicht so recht gewusst, wohin sie sich wenden solle, sagt Kareema Adama. «Ich habe mit dem Roten Kreuz Kontakt aufgenommen, sie haben den Namen meines Mannes auf eine Liste geschrieben, doch dann ist weiter nichts geschehen», sagt sie. Sie suche jetzt nach anderen Wegen, gezielt nach ihrem Mann suchen zu lassen.

Darum ist sie ins Büro des DNHR in Kampala gekommen. Die NGO registriert Vermisstenmeldungen, um sie mit den Datenbanken des IKRK im Sudan abzugleichen und auch dem IStGH in Den Haag zu melden. DNHR-Direktor Mohammed Hassan nimmt sich Zeit für Adama. Er hat Taschentücher bereitgelegt, ihr ein Glas Wasser hingestellt. Immer wieder weint Adama, während sie erzählt. Und auch Hassan laufen Tränen über die Wangen. Er ist selbst ein Überlebender des Darfurkriegs in den frühen nuller Jahren, und so weiss er aus Erfahrung: Es ist für Angehörige nicht leicht, die Geschehnisse im Krieg detailliert zu rekapitulieren. Doch es sei sehr wichtig, die geschilderten Vorfälle genau zu protokollieren, betont Hassan. Über 8000 Fälle von Menschenrechtsverbrechen hat er bereits in seine Datenbank aufgenommen, darunter fast 1000 Fälle erzwungenen Verschwindens.

«Im Sudan gibt es eine lange Tradition, Menschen einfach so verschwinden zu lassen», erklärt Hassan. Die ziehe sich im aktuellen Konflikt weiter, «beide Kriegsparteien nutzen dies als Kriegswaffe». Es gibt dafür verschiedene mögliche Gründe; in einigen Fällen, die er recherchiert habe, seien Verschleppte in Militärlagern als Arbeitssklaven eingesetzt worden. Zunehmend würden aber auch Frauen und Mädchen entführt, die als Sexsklavinnen missbraucht würden. Die RSF seien zudem berüchtigt dafür, junge Männer oder gar Kinder als Kämpfer zu rekrutieren, so Hassan. Zuweilen verlange die Miliz Lösegeld von den Familien der Entführten – doch in viel grösserem Ausmass, fürchtet Mohammed Hassan, «enden die Verschleppten entweder in Massengräbern oder in einer der zahlreichen Haftanstalten, die die Miliz unterhält».

Selbsthilfe im Flüchtlingscamp

Nach ihrer Flucht habe sie zunächst zwei Monate lang in einem Flüchtlingslager am Rand der tschadischen Stadt Adré vergeblich auf ihren Mann gewartet, erzählt Kareema Adama. Schliesslich habe sie entschieden, ihre Tochter in der Obhut ihrer Tante im Camp zu lassen und den riskanten Weg zurück nach al-Dschunaina zu wagen, um dort nach Yousif zu suchen. «Ich war im neunten Monat schwanger, aber ich wollte nicht allein sein mit zwei Kindern», sagt Adama, deshalb habe sie alles riskiert. In al-Dschunaina stellte sie fest, dass die RSF in einer Schule am Stadtrand ein riesiges Gefangenenlager eingerichtet hatten. «Sie drohten, mich ebenfalls festzunehmen, wenn ich weiter nach meinem Mann frage», erzählt sie.

Adama hatte keine Wahl, sie ging zu Fuss zurück ins Flüchtlingslager im Tschad. Drei Tage habe sie dafür gebraucht. Und im August 2023 brachte sie dort ihr Baby zur Welt. «Doch im Lager im Tschad waren wir Frauen ohne Ehemänner nicht sicher», erzählt sie. Ständig habe es sexuelle Übergriffe auf alleinstehende Frauen gegeben. Bereits wenige Wochen nach der Geburt habe sie beschlossen, den weiten Weg nach Uganda zu wagen: zunächst zu Fuss, dann weiter in einem Taxi bis zur Grenze des Südsudan und dann in einem Bus bis nach Uganda, wo sie im Januar 2024 angekommen sei.

Heute lebt sie mit ihren beiden Kindern in einer kleinen Zweizimmerwohnung in Kampala – und hat die Suche nach Yousif Hafize nie aufgegeben. Jeden Tag verschickt sie Videobotschaften auf Social Media, in Chatgruppen, in Internetforen. «Ich habe meinen Töchtern versprochen, dass wir nicht aufhören, nach ihm zu suchen», sagt Adama.

Dass sie mit ihrem Schicksal nicht allein ist, weiss Adama seit ihrer Zeit im Tschad. Tausende Frauen habe es dort im Camp gegeben, denen es so gehe wie ihr, sagt sie. DNHR-Direktor Hassan zeigt sie auf ihrem Handy eine Whatsapp-Gruppe, in der im Sekundentakt neue Nachrichten in arabischer Schrift auftauchen. Über 3400 sudanesische Frauen sind in der Gruppe aktiv. «Wir helfen uns gegenseitig bei der Suche», sagt Adama. Hassan erklärt sich umgehend bereit, die Meldungen dieser Frauen in seine Datenbank aufzunehmen. «Es ist sehr wichtig, alle Fälle zu dokumentieren, um eine Übersicht zu bekommen, wie gravierend das Problem ist», sagt er.

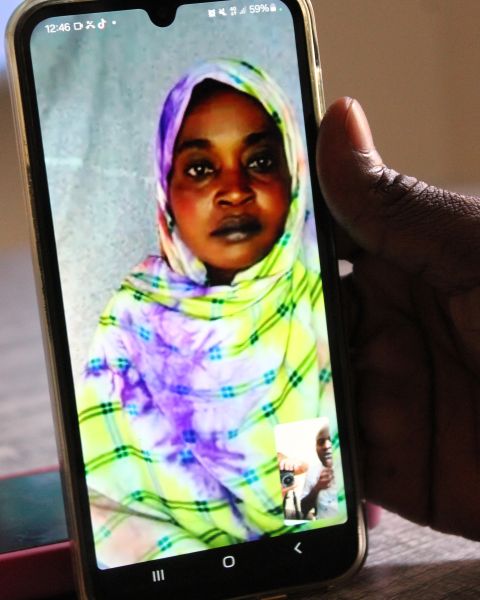

Im Büro nebenan hängt ein gewaltiger Flachbildschirm an der Wand. Davor steht ein Tisch mit installiertem Mikrofon und einem Kabel, an das Adama ihr Handy anschliesst. Sie tätigt einen Videoanruf, und kurz darauf ist auf dem riesigen Bildschirm die flimmernde Luft im Flüchtlingslager im Tschad zu sehen. Auf Plastikstühlen vor einer weissen Plane sitzen dort drei Frauen, eingehüllt in bodenlange Kleider, die Haare mit einem Hidschab bedeckt. Sie begrüssen Adama herzlich auf Masalit. Diese bittet sie anschliessend, von ihren vermissten Männern zu erzählen.

Die 25-jährige Aziza Ahmad muss weinen, als sie berichtet, wie sie am 14. Juni 2023 ihren Mann Sherif Hamad letztmals verabschiedete. Er sei Taxifahrer gewesen und sollte für die Arbeit von al-Dschunaina bis zur tschadischen Grenze fahren. Von dort sei er nie zurückgekehrt. Als die RSF-Milizionäre an jenem Tag den Provinzgouverneur töteten, habe sie – genau wie zuvor schon Kareema Adama – zusammen mit ihren beiden Kindern im Chaos fliehen müssen. Ein Bekannter ihres Mannes, ebenfalls Taxifahrer, habe sie in den Tschad mitgenommen, wo sie sich gemeinsam mit Verwandten im Flüchtlingslager einquartiert hätten. «Als sich die Lage zu Hause etwas beruhigte, bin ich noch mal zurückgekehrt», erzählt Ahmad. «Selbst in den Massengräbern am Stadtrand habe ich nach ihm gesucht.»

Tröstend greift die Frau neben ihr nach ihrer Hand. Dann beginnt auch sie, die 27-jährige Marhya Abduladi, zu erzählen. Ihr vermisster Ehemann, Abdul Aziz Umar, habe als Lehrer unterrichtet, als die RSF am 10. Juni 2023 das Viertel al-Dschunainas stürmten, in dem seine Schule lag. «Er wurde von zwei Kugeln getroffen», sagt Abduladi, und sei ins Krankenhaus gebracht worden. Als die Stadt vier Tage später im Chaos versunken sei, habe sie ihn dort zurücklassen müssen. «Ich habe überall herumtelefoniert – niemand weiss, was aus ihm geworden ist», so Abduladi.

Da rückt die dritte Frau, die auf dem riesigen Flachbildschirm zu sehen ist, ihren Plastikstuhl etwas näher zur Kamera. Wigdan Ibrahima, 29, unverheiratet, in knallgelbem Hidschab, fällt sofort durch ihr robustes Auftreten auf. «Als ich sah, wie die Frauen auf der Suche nach ihren vermissten Männern leiden, habe ich entschieden, eine Selbsthilfeorganisation zu gründen», sagt sie. «Viele sind so verzweifelt, dass sie mit dem Gedanken spielen, sich umzubringen.» Nun wolle sie den Frauen mit ihrem Selbsthilfeverband neue Hoffnung geben. Ibrahima hält ihr Handy hoch und sagt: «Adama hat uns vor ihrer Abreise gezeigt, wie wir mit Videobotschaften im Internet nach den Vermissten suchen können.»

Die jüngsten Entwicklungen im Sudankrieg geben den Frauen Anlass, neue Hoffnung zu schöpfen. Seit Beginn dieses Jahres haben sich die Kräfteverhältnisse zuungunsten der RSF verschoben, die reguläre Armee hat im März etwa Khartum zurückerobert (vgl. «Zwölf Millionen auf der Flucht» im Anschluss an diesen Text). Im Zuge dessen wurde rund siebzig Kilometer nördlich der Hauptstadt etwa ein Gefangenenlager der RSF entdeckt. Hunderte Gefangene kamen frei, die meisten von Folter gezeichnet. Aber auch ein Friedhof mit über 500 teils frisch ausgehobenen Gräbern wurde entdeckt.

Die Geländegewinne der sudanesischen Armee erhöhen die Chancen, vermisste Familienmitglieder wiederzufinden. «Wer aber ist nun dafür zuständig, die Identitäten der Befreiten und Verstorbenen mit den Listen der Vermissten abzugleichen?», fragt Adama den DNHR-Direktor Mohammed Hassan. Der nickt und sagt: «Bei der Uno gibt es sicher Leute, die uns helfen können.»

Wer ist zuständig?

Zum Beispiel die «Arbeitsgruppe gegen gewaltsames und unfreiwilliges Verschwindenlassen» der Uno, die beim Menschenrechtsrat in Genf angesiedelt ist. «Familienangehörige können sich an uns wenden, und wir helfen ihnen, ihre geliebten Verwandten wiederzufinden», erklärt Aua Baldé beim Videogespräch. Baldé ist Menschenrechtsanwältin aus Guinea-Bissau und Afrikaverantwortliche bei der Uno-Arbeitsgruppe. Deren offizielles Mandat laute, mit den zuständigen Regierungen in Kontakt zu treten, damit diese Informationen zum Verbleib verschwundener Personen beschafften.

Allerdings gibt es bei der Uno mit dem «Ausschuss gegen das Verschwindenlassen» gleich noch eine zweite Institution, die für das Problem zuständig ist. Diese ist dem Hochkommissariat für Menschenrechte angeschlossen, ebenfalls in Genf. Beide Institutionen arbeiten parallel, manchmal auch Hand in Hand. Beide würden bei Bedarf etwa auch Haftanstalten besuchen, «wenn es die Sicherheitslage zulässt», wie Baldé sagt. In Kriegsgebieten wie dem Sudan sei dies derzeit jedoch noch nicht möglich.

Und Menschenrechtsanwältin Baldé gibt auch zu, dass die Zuständigkeiten von Uno-«Arbeitsgruppe» und Uno-«Ausschuss» im Fall des Sudan «verworren» sind. Der Grund: Die Uno-Mitgliedstaaten haben 2006 ein Übereinkommen verabschiedet, das erzwungenes Verschwindenlassen unter das Völkerrecht stellt. 2010 trat es in Kraft. Nun ist der Uno-Ausschuss zuständig für jene Länder, die das Abkommen ratifiziert haben, und die Uno-Arbeitsgruppe für alle anderen. Zwar hat auch die damalige Übergangsregierung des Sudan das Abkommen 2023 ratifiziert – die darin festgehaltenen Massnahmen zur Umsetzung hat sie nach Ausbruch des Krieges aber gar nie eingehalten. Ihre Arbeitsgruppe sei im Sudan deshalb immer noch aktiv, sagt Baldé, wobei die Zuständigkeit jedoch «irgendwo dazwischen» liege.

Und wie sieht es auf der anderen Seite aus, beim Uno-Ausschuss? Dessen Vorsitzender, der ecuadorianische Menschenrechtsanwalt Juan-Pablo Alencastro, erklärt, formell seien die Vertragsstaaten zwei Jahre nach der Ratifizierung verpflichtet, einen ersten Bericht zum Fortschritt bei der Umsetzung des Abkommens einzureichen. «Doch leider ist das im Fall des Sudan bislang nicht geschehen», so Alencastro. Und er gibt zu: Sein Team habe im Sudan bislang gerade mal neunzehn Vermisstenfälle registriert und dem Menschenrechtsrat in Genf überreicht. Alencastro will nicht in Abrede stellen, dass das eine extrem geringe Zahl ist. «Da der Sudan erst jüngst der Konvention beigetreten ist, wissen die meisten Menschen nicht, dass wir überhaupt zuständig sind», gibt er jedoch zu bedenken.

Demgegenüber hat die Arbeitsgruppe von Baldé für den Sudan immerhin schon rund 400 Fälle auf ihrer Liste. Sie alle seien von sudanesischen Menschenrechtsorganisationen gemeldet worden, sagt Baldé. «Wir hoffen, dass sich mehr Leute bei uns melden, damit wir in mehr Fällen aktiv werden können.» Und sie bietet bereitwillig an, die Meldungen der Frauen im tschadischen Flüchtlingslager wie auch jene von der DNHR-Datenbank mit aufzunehmen. Dafür müssten Kareema Adama und ihre Kolleginnen Formulare ausfüllen und per E-Mail einreichen, erklärt Baldé. Und genau wie Baldé versichert auch Alencastro: Sobald es die Sicherheitslage im Sudan erlaube, werde vonseiten der Uno eine Reise vorbereitet, um vor Ort gezielt nach den registrierten Vermissten zu suchen.

Adama wirkt erleichtert, als sie von dieser Ankündigung erfährt. «Das ist ein wichtiger Schritt für uns», sagt sie. Dann teilt sie die nötigen Uno-Formulare in ihrem Whatsapp-Chat mit den Kolleginnen im Tschad. «Es ist die Hoffnung, unsere Männer wiederzufinden, die uns am Leben hält», sagt Adama. Sie werde die Suche nie aufgeben. «Denn im Herzen fühle ich: Er ist immer noch am Leben.»

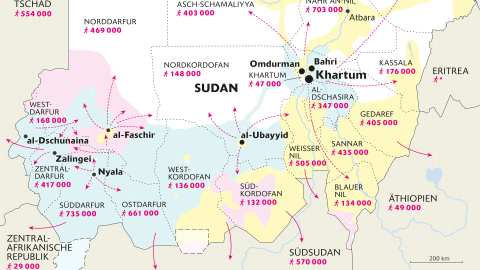

Krieg im Sudan: Zwölf Millionen auf der Flucht

Seit April befindet sich der Krieg im Sudan in seinem dritten Jahr. Nachdem die reguläre Armee (Sudanese Armed Forces, SAF) seit Anfang 2025 einige militärische Erfolge erzielt hatte, unter anderem die Wiedereroberung der Hauptstadt Khartum im März, konnten die Milizionäre der RSF (Rapid Support Forces) andernorts ihre Position festigen. So zeichnet sich mittlerweile ein relativ deutliches Bild ab: Die SAF kontrollieren den Osten, die RSF den Westen des Landes und damit einen grossen Teil Darfurs.

Dort hielt RSF-Chef Mohammed Hamdan Daglo, genannt Hemeti, am Montag letzter Woche nach fast zwei Jahren wieder eine seiner seltenen öffentlichen Ansprachen. Darin räumte er den Verlust «kostbarer Gebiete» ein, versprach aber eine Rückkehr «in Würde und Ehre». Ein mit pathetischer Musik unterlegtes Propagandavideo zeigt ihn, von einer Drohne gefilmt, inmitten mehrerer Tausend salutierender RSF-Milizionäre auf einem weiten Feld im Bundesstaat Süddarfur. Das Signal ist deutlich: Hemeti will dem Eindruck entgegenwirken, sich in diesem Krieg auf der Verliererstrasse zu befinden. Seinen umfassenden Machtanspruch hat er im April auch dadurch beteuert, dass er eine Gegenregierung zur offiziellen Militärregierung ausrief.

Die Opferzahlen steigen weiterhin in unerträglichem Ausmass. Hunderttausende Menschen sind gemäss Schätzungen bereits getötet worden oder an Hunger gestorben. Laut UNHCR befinden sich aktuell rund zwölf Millionen Sudanes:innen auf der Flucht. Und immer wieder gibt es Berichte über Kriegsgräuel, insbesondere in den Bundesstaaten der Region Darfur. Zu den schlimmsten gehören jene in al-Dschunaina vom Juni 2023: Nachdem RSF-Milizionäre die Stadt mit rund einer halben Million Einwohner:innen eingenommen hatten, begingen sie ein Massaker insbesondere unter den Angehörigen der Masalit-Minderheit. Während die Zahl der unmittelbaren Opfer bislang unklar ist, spricht die Uno von 10000 bis 15000 Getöteten in al-Dschunaina im gesamten Jahr 2023.