Indigener Widerstand: «Für Landrechte zu kämpfen, lohnt sich immer noch»

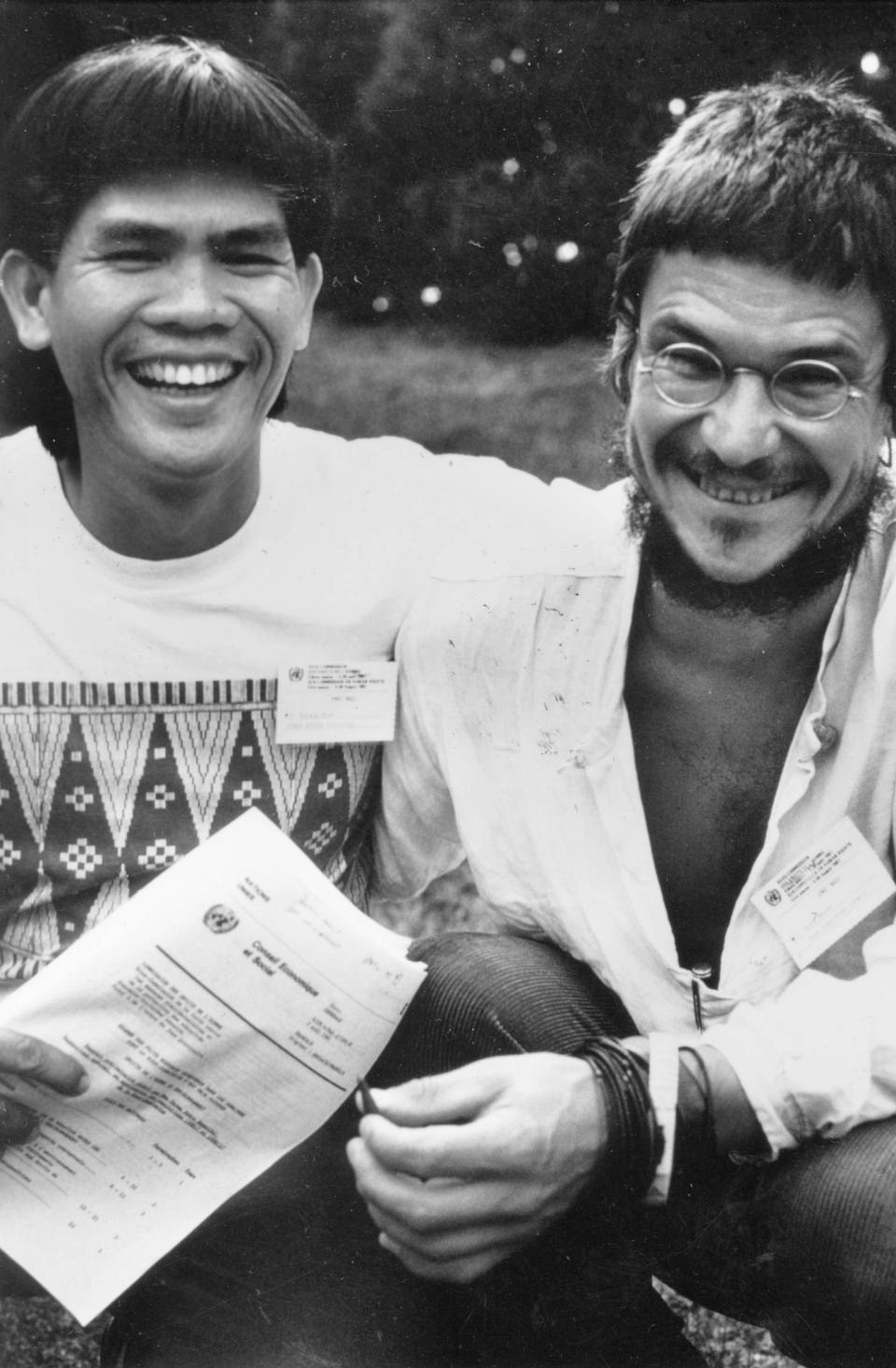

Einst kämpfte Mutang Urud zusammen mit dem Schweizer Bruno Manser gegen die Abholzung der Regenwälder in Malaysias Teilstaat Sarawak. Er wurde verfolgt und ging nach Kanada ins Exil – wo er Widerstandsstrategien fand, die auch in Sarawak weiterhelfen.

Wenn Mutang Urud durch Kanada fährt und irgendwo weit draussen einkaufen oder tanken geht, hört er die Frage oft: «Do you have a status card?» Das heisst: Bist du ein Indianer?

Kein Wunder, diese Frage, bei seiner braunen Haut, den schmalen Augen, dem schwarzen Haar. Doch Mutang Urud ist auf der anderen Seite der Welt aufgewachsen: in Sarawak, einem Teilstaat von Malaysia auf der Insel Borneo. Unter den Indigenen Kanadas hat er «Onkel» und «Tanten» gefunden. Denn sie kämpfen auf beiden Seiten des Planeten für das Gleiche: ihr Land.

Mutang – sein zweiter Name ist, wie in Sarawak üblich, der Vorname seines Vaters – wird vor etwa 55 Jahren in einem Dorf mitten im Regenwald geboren. In einem der ältesten und vielfältigsten Wälder der Welt: Hier lebt der Nashornvogel mit seinem seltsamen Doppelschnabel, hier jagen Nebelparder und Malaienbär, hier wachsen 15 000 verschiedene Blütenpflanzen, vielleicht auch noch viel mehr.

Seinen Geburtstag kennt Mutang nicht, in seinem Dorf achtet man nicht auf Daten. Seine Leute, die Kelabit, leben in Langhäusern und bauen Reis, Mais, Süsskartoffeln, Taro und Gemüse an. Die Kinder müssen manchmal mitarbeiten, aber lieber streifen sie in kleinen Gruppen durch den Wald, klettern auf Bäume, suchen Früchte und Honig oder fischen. Sie wissen, welche Baumrinde die Fische betäubt, sodass sie sich leicht fangen lassen, und auch sonst wissen sie sich zu helfen: Wenn die Erwachsenen unterwegs sind – manchmal für mehrere Wochen –, finden sie ihr Essen alleine.

In der Nacht bleiben sie allerdings im Langhaus: Dann gehört der Wald den Geistern, dann werden Menschen entführt, sagt man, und die seltsamen Geräusche da draussen kann niemand deuten. Die Welt besteht aus Bergen, Wald und Fluss, man sieht nicht weit; manchmal klettert Mutang hoch oben auf einem Berggipfel auf einen Baum und versucht, in die Ferne zu schauen: Wer lebt dort wohl? Stimmt es, dass manche Menschen Schwänze haben?

Freie Bahn für den Kahlschlag

Mutang geht regelmässig in die Kirche – sein Dorf ist von evangelikalen ChristInnen missioniert worden – und lernt leicht. Als einer von wenigen Kelabit besucht er ein College in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur. Von zu Hause hört er nichts Gutes: Holzfirmen ziehen immer weiter in die Berge hinauf. Sie fällen den Wald, ohne seine BewohnerInnen zu fragen. Diese versuchen, sich zu wehren, doch bei den regionalen Behörden will niemand zuständig sein, und die Reise in Sarawaks Hauptstadt Kuching ist weit und teuer. Um 1980 herum beginnen die Kelabit und ihre NachbarInnen deshalb, die Holzfällerstrassen zu blockieren. Als Mutang 1984 seinen Collegeabschluss in Businessmanagement in der Tasche hat – er ist etwa 22 –, gründet er mit seinem Bruder eine Landschaftsgärtnereifirma in Bintulu an Sarawaks Küste. Doch bald schliesst er sich den Protesten an und wird einer der wichtigsten OrganisatorInnen. Er hat mehr gesehen als die anderen, kennt das politische System einigermassen. Er gründet die Sarawak Indigenous Peoples’ Alliance. Der Kampf gegen den Kahlschlag eint die kleinen Waldvölker, die bisher nicht nur gut aufeinander zu sprechen waren. Die Holzfäller kommen von der Küste, aus Indonesien, von den Philippinen. Erst später, als die Firmen Einheimische anstellen, wird der Holzschlag die Dörfer spalten.

Begünstigt von seinem Onkel, wird 1981 der ehrgeizige Jurist Taib Mahmud Chief Minister von Sarawak. Sein Amtsantritt beschleunigt die Abholzung: Er verteilt grosszügig Holzkonzessionen – Abholzungsrechte – an Familienmitglieder und UnterstützerInnen. Wer sich gut mit ihm stellt, kann in kurzer Zeit Millionen verdienen. 1987 ernennt Taib kurzerhand den Inhaber einer Holzfirma zum Umweltminister.

Taibs Bruder kauft Immobilien in Kanada und gründet in Hongkong eine Firma, an die künftig alle Holzexporteure Schmiergeld bezahlen müssen. Mithilfe seiner Familie wird Taib in den nächsten Jahren ein Geschäftsimperium aufbauen, das um die Welt reicht. Schliesslich gehört ihm sogar das Hochhaus in Seattle, in dem das FBI-Hauptquartier für den Nordwesten der USA eingemietet ist.

Der seltsame Weisse

Mitte der achtziger Jahre hört Mutang zum ersten Mal von einem seltsamen Weissen. Er mache interessante Sachen, könne klettern und lebe im Wald, als wäre er im Militär, sagen Mutangs Verwandte. Der junge Schweizer Bruno Manser hat sich den Penan angeschlossen, den NachbarInnen der Kelabit. Einige von ihnen leben noch nomadisch – sie jagen, sammeln und kochen das stärkereiche Mark der Sagopalmen. Manser ist nicht als Aktivist nach Sarawak gekommen, eher als Romantiker: um «ein Volk kennen zu lernen, das autark und ohne Geld in seiner frei gewachsenen Kultur lebt», wie er schreibt.

Doch kaum hat er die Penan gefunden, sind auch die Bulldozer und Kettensägen da. Bald übernimmt er für seine Wahlverwandten eine ähnliche Funktion wie Mutang Urud für die Kelabit. Um eine grosse Blockade zu organisieren, treffen sich die beiden zum ersten Mal. Mutang lässt sich von einem Bekannten zu einem Geheimtreffen führen – zweieinhalb Tage Fussmarsch. Und ist überrascht: Der Weisse sieht aus wie ein Penan. Er ist eher klein, trägt einen Lendenschurz aus altem Stoff, einen Haarschnitt wie sie. Besonders weiss ist er auch nicht.

1987 blockieren fast 5000 Penan, Kelabit und andere monatelang die Strassen. 1600 Holzfäller können nicht arbeiten. Im Herbst, als die Leute müde werden, verhaftet die Polizei auf einen Schlag um die hundert Menschen. Trotzdem gehen die Blockaden weiter. Obwohl sich Bruno Manser im Hintergrund hält, ist er in Sarawak nicht mehr willkommen: Der malaysische Staat verspricht 17 000 Franken Kopfprämie für seine Verhaftung. Mehrmals entkommt er knapp der Polizei.

1990 verlässt Manser das Land. Er will sich künftig von der Schweiz aus für die Penan und den Regenwald einsetzen. Als Erstes organisiert er eine «World Tour»: Mit Mutang Urud und zwei Penan reist er in 25 Städte in 13 Ländern, um vom Kampf in Sarawak zu erzählen.

Im Exil Strategien lernen

Im Februar 1992 holt die Polizei Mutang ab. Er kommt in Isolationshaft. Nach einem Monat wird er überraschend freigelassen – mit der Warnung, sich in Zukunft aus den Protesten herauszuhalten. Doch das kann er nicht: Gerade läuft ein Gerichtsverfahren gegen Penan- und Kelabit-AktivistInnen, er ist ihre Kontaktperson. Nach zwei Wochen Freiheit warnt ihn sein Anwalt, es gebe einen neuen Haftbefehl. Mutang taucht unter, reist nach Brunei und mit Unterstützung von NGOs nach New York. Man kennt ihn von der «World Tour», aus den Medien, und es ist Frühling 1992. UmweltaktivistInnen haben nur noch ein Thema: den Erdgipfel in Rio im Juni. Wenn uns sogar die Uno zuhört, denkt Mutang, dann wird sich endlich etwas ändern. Er reist frühzeitig an – für ein Vernetzungstreffen mit indigenen AktivistInnen aus der ganzen Welt. Und trifft Bruno Manser wieder, der mit dem Gleitschirm über ein Stadion fliegt: eine seiner vielen spektakulären Aktionen im Kampf um Aufmerksamkeit. Die NGOs kümmern sich um Mutang, organisieren da ein Podium, dort ein Interview – doch als er endlich an einer Plenarveranstaltung sprechen darf, ist der Saal fast leer. In Filmaufnahmen von damals wirkt er, als wisse er nicht, was mit ihm geschieht.

Ein falsches Zitat in einem Artikel über die Konferenz erbost die malaysischen Behörden: Es klingt, als attackiere Mutang sehr aggressiv seinen Heimatstaat. Nun wagt er sich definitiv nicht mehr nach Malaysia zurück. Er findet Unterschlupf in Kanada, später erhält er Asyl – weit weg von Verwandten und FreundInnen. «Ich fühlte mich wie tot», sagt er heute. Als er in seinem Flüchtlingspass das Wort «staatenlos» entdeckt, bricht er in Tränen aus.

Dank UnterstützerInnen kann Mutang in Kanada ein Anthropologiestudium beginnen. Er lernt Kulturen aus der ganzen Welt kennen, schaut noch einmal auf seine eigene Gesellschaft, von aussen. Bald hat er Kontakt zu kanadischen IndianerInnen – und findet bei ihnen Strategien des Widerstands.

An Kanadas Westküste, in British Columbia, leben die Gitxsan. Sie beginnen 1984 einen langen Rechtsstreit mit dem kanadischen Staat, den sie nach dreizehn Jahren schliesslich gewinnen: Das Oberste Gericht anerkennt, dass mündliche Überlieferung eine relevante Rolle spielt im Anspruch indigener Gruppen auf Land. Für Kulturen ohne Schrifttradition ist das ein grosser Erfolg. Eine zweite wichtige Strategie der kanadischen «first nations» ist die Kartografie: Auf Karten werden kulturelle Stätten, Gräber und Dörfer eingezeichnet. Mutang organisiert für einen kanadischen Aktivisten eine Reise nach Sarawak; und bald beginnen auch Penan, Kelabit und andere, ihr Land zu kartieren.

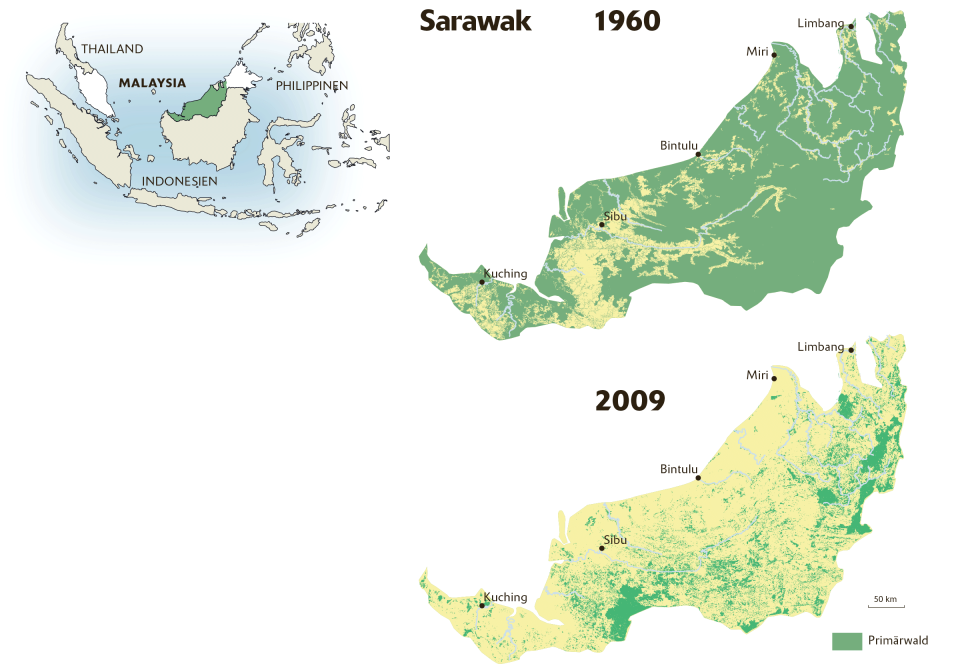

Im Frühling 2000 bricht Bruno Manser zu Fuss im indonesischen Teil Borneos auf, um heimlich die Grenze nach Sarawak zu überqueren – und verschwindet spurlos. Bis heute ist unklar, ob er verunfallte, entführt oder ermordet wurde. Manche schliessen auch Suizid nicht aus. Der von ihm gegründete Bruno-Manser-Fonds (BMF) macht weiter. Er kämpft nicht nur gegen Abholzung, sondern auch gegen Taibs grössenwahnsinnige Wasserkraftprojekte: Zwölf Stauseen sollen das Bergland unter Wasser setzen. Damit der Strom auch gebraucht wird, will Taib an der Küste Schwerindustrie ansiedeln. Auf den abgeholzten Flächen geht die Vertreibung weiter: Dort pflanzen Agrokonzerne riesige Ölpalmenplantagen.

Doch die Kartierung trägt Früchte: 2001 gewinnt eine Gruppe der Iban, der grössten indigenen Ethnie Sarawaks, vor Gericht. Sie hat die sarawakische Regierung verklagt, weil diese einem Papierholzkonzern Konzessionen für Plantagen auf ihrem Gemeindeland vergeben hatte, ohne die Iban zu fragen. Erstmals anerkennt ein malaysisches Gericht, dass auch Wald zum genutzten Gemeindeland gehört. Taib schäumt und verbietet nichtstaatlichen VermesserInnen das Kartieren. Doch immer mehr Gemeinden reichen Landrechtsklagen ein, und auch Strassenblockaden gibt es immer noch.

«Ein Kreislauf der Unterwerfung»

Heute lebt Mutang Urud in Montreal, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seine Frau, Natasha Blanchet-Cohen, ist Professorin und sorgt für das Haupteinkommen der Familie. Mutang arbeitet viel von zu Hause aus, zurzeit an einem Buch über die Kultur der Kelabit, und engagiert sich weiterhin für Landrechte in Sarawak. Nach zwanzig Jahren konnte er 2012 erstmals zurück in seine Heimat reisen. Probleme mit den Behörden hatte er dort keine: «Sie haben den Wald schon zerstört. Warum sollen sie mich jetzt noch belästigen?»

Die letzten Jahre waren turbulent für den alternden Potentaten Taib Mahmud. In einem heimlich aufgenommenen Video der NGO Global Witness plaudern zwei seiner Cousinen offen darüber, wie sich die Familie an seinen Landkonzessionen bereichert. Global Witness veröffentlicht die Aufnahmen 2013 vor den malaysischen Parlamentswahlen; sie sorgen im ganzen Land für Empörung. Die Recherchen des BMF und der britischen Journalistin Clare Rewcastle machten die Korruption in Sarawak international bekannt – Rewcastle hat Radio Free Sarawak und die Website Sarawak Report gegründet, um subversive Informationen in den Teilstaat zu bringen, die die offiziellen Medien verschweigen (vgl. «Rasant erzählte Geschichte» im Anschluss an diesen Text).

2014 tritt Taib als Chief Minister zurück und wird dafür Gouverneur. So sichert er sich weiterhin Immunität.

Werden die kritischen Informationen aus dem Internet die Bevölkerung aufrütteln? Mutang ist skeptisch. «Wir haben das Skandalvideo mit Taibs Cousinen während der Wahlen in viele lokale Sprachen übersetzt und verbreitet – die Leute wählten trotzdem nicht anders.» Sie hätten Angst vor Veränderung, jetzt, wo die Wirtschaft in Schwung gekommen sei. «Das ist verständlich – meine Generation ist die erste, die mit der modernen Welt verbunden ist. Sie kamen aus dem Wald, jetzt sind sie in der Stadt, brauchen Häuser und Ausbildungen für ihre Kinder … Sie haben keine Zeit, ihr Land zu verteidigen.» Weh tut es trotzdem: «Die Konzerne haben zuerst Millionen mit der Abholzung verdient, dann in Ölpalmen und jetzt in Immobilien investiert. Die gleichen Leute, die uns aus dem Wald vertrieben haben, verkaufen uns nun Häuser und Möbel. Es ist ein Kreislauf der Unterwerfung.»

Dennoch weigert sich Mutang, die Hoffnung aufzugeben. Für Landrechte zu kämpfen, lohne sich immer noch. Die Bäume könnten wieder wachsen. Und überhaupt: Menschen ohne Hoffnung könne niemand brauchen.

Unbeliebt beim Universum

Einen Grund zur Hoffnung gibt es in Mutangs Heimat: das Projekt «Baram Peace Park». Ein Gebiet so gross wie das Tessin, in dem Penan, Kelabit, Kenyah und Saban leben und das vor Abholzung geschützt werden soll. «Die Idee ist ähnlich wie beim inzwischen abgelehnten Parc Adula in der Schweiz», erklärt Johanna Michel vom Bruno-Manser-Fonds. «Ein kleiner Teil des Gebiets soll geschützt sein, aber im grössten Teil wären Landwirtschaft, Jagd und Holzen für den Eigenbedarf erlaubt.» Bereits sind neue Wasserleitungen, Fussgängerbrücken und eine Unterkunft für TouristInnen entstanden. Diesen Monat verhandeln Indigene mit einer Delegation der malaysischen Verwaltung – in Basel, begleitet vom BMF. «Diese direkte Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen ist für uns neu», sagt Michel. «Einiges hat sich geändert, seit Taib Mahmud nicht mehr Chief Minister ist.» Adenan Satem, Taibs inzwischen verstorbener Nachfolger, hat die Staudammpläne am Baram-Fluss offiziell aufgegeben. Von den geplanten Staudämmen sind zwei gebaut worden, doch es werden kaum zwölf werden. Zumal die Schwerindustrie ein Wunschtraum Taibs geblieben ist.

Mutang glaubt an eine höhere Gerechtigkeit. Er ist zwar nicht mehr so religiös wie in seiner Jugend, aber heute noch überzeugt: «Wenn du so viel Schlechtes machst wie Taib, mag dich sogar das Universum nicht mehr.»

Die Politik in Sarawak wird im empfehlenswerten Buch von Lukas Straumann beschrieben: «Raubzug auf den Regenwald. Auf den Spuren der malaysischen Holzmafia». Salis Verlag. Zürich 2014.

Was tun für den Regenwald?

Wichtig bleibt: Schweizer oder zumindest europäisches Holz kaufen. Das Label FSC (Forest Stewardship Council) ist besser als gar kein Label, obwohl es Umweltorganisationen als zu wenig streng kritisieren. Palmöl boykottieren ist wichtig, aber schwierig: Es steckt in fast allen Fertiggerichten, fetthaltigen Gebäcken (etwa Blätterteig), aber auch Kosmetika und Kerzen. Entscheidender als der private Boykott ist aber die Verhinderung des geplanten Freihandelsabkommens Schweiz–Malaysia, das das Öl in der Schweiz stark verbilligen und so den Verbrauch anheizen würde.

Genauso wichtig ist die kritische Beobachtung der Banken. Die Credit Suisse hat in der Vergangenheit eng mit dem malaysischen Tropenholzkonzern Samling zusammengearbeitet, die UBS geschäftete mit umstrittenen malaysischen Politikern. Für den Aktivisten Mutang Urud (vgl. Haupttext weiter oben) ist der Fokus klar: «Wenn die Schweiz etwas weniger Palmöl braucht, ändert das nicht viel. Im Finanzgeschäft hingegen habt ihr wirklich Macht.»

Ein Teilstaat Malaysias

Sarawak liegt auf der Insel Borneo in Südostasien und ist ziemlich genau dreimal so gross wie die Schweiz. Im Norden grenzt es an das kleine Sultanat Brunei. Der südliche und grösste Teil von Borneo gehört zu Indonesien.

Bis zum Zweiten Weltkrieg war Sarawak eine Art Privatkönigreich der britischen Familie Brooke, danach britische Kolonie. 1963 wurden Sarawak und das benachbarte Sabah Teilstaaten des neuen Staats Malaysia. Von 1981 bis 2014 regierte der Potentat Taib Mahmud als Chief Minister den Teilstaat. Er vergab Holzschlaglizenzen an Firmen und wurde damit sehr reich. Heute ist er Gouverneur, und vom ursprünglichen Regenwald sind nur noch wenige Prozent übrig. Ölpalmenplantagen bedecken einen grossen Teil des Landes.

Zur Bevölkerung Sarawaks gehören je knapp ein Viertel MalaiInnen und ChinesInnen, die wichtigste indigene Volksgruppe sind die Iban. Daneben gibt es rund dreissig kleine Ethnien, die bis vor wenigen Jahren fast autark im Wald lebten.

«The Borneo Case»: Rasant erzählte Geschichte

Zu Beginn folgt die Kamera Bruno Manser durch den Dschungel. Es sind die wohl letzten Aufnahmen des im Jahr 2000 verschwundenen Schweizer Aktivisten. Kurz taucht der Film in die betörende Atmosphäre des Regenwaldes von Borneo. Dann kreischen die Motorsägen.

«The Borneo Case» der Regisseure Erik Pauser und Dylan Williams aus Schweden folgt vier AktivistInnen, die Bruno Mansers Kampf weiterführen: Mutang Urud, der in Kanada im Exil lebt (vgl. Haupttext weiter oben), der Journalistin Clare Rewcastle, die den Korruptionsskandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB aufgedeckt hat, dem furchteinflössenden, von oben bis unten tätowierten Radiomoderator Peter John Jaban und Lukas Straumann, dem Geschäftsleiter des Bruno-Manser-Fonds in Basel. Dabei zeigt sich: Der Versuch, die letzten Reste des Regenwaldes zu retten und seine BewohnerInnen zu unterstützen, ist ein Kampf gegen Korruption in Sarawak – und gegen ökonomische Interessen auf der ganzen Welt. Beeindruckende Bilder und eine rasant erzählte Geschichte – allerdings erklärt «The Borneo Case» teils zu wenig und überfordert die ZuschauerInnen mit seiner Informationsfülle.

Am Ende feiern die ProtagonistInnen einen Sieg: Sarawaks korrupter Chief Minister Taib Mahmud gibt sein Amt ab, sein Nachfolger Adenan Satem verspricht vor laufenden Kameras: «Keine Holzkonzessionen mehr, keine Ölpalmenplantagen mehr.» So endet der Film optimistisch – und die Botschaft «Engagement lohnt sich» ist sicher gerechtfertigt. Die Situation in Sarawak habe sich allerdings kaum verändert, sagt Mutang Urud gegenüber der WOZ. «Adenan Satem hatte gut reden: Es gibt kaum noch Land zu vergeben, Taib Mahmud hat schon alles verschachert.» Im Januar dieses Jahres ist Adenan Satem gestorben. «Er wusste, dass er nicht mehr lange leben würde, und wollte ein Vermächtnis hinterlassen, das gut klingt.» Der neue Chief Minister, Abang Abdul Rahman Zohari, ist ein langjähriger Weggefährte von Taib Mahmud. «Er hat den indigenen Kampf nie unterstützt», sagt Mutang Urud.

Bettina Dyttrich

«The Borneo Case» läuft ab 11. Mai 2017 in Basel, Bern, St. Gallen und Zürich, ausserdem am 17. Mai 2017 im Kino Bourbaki in Luzern. Veranstaltungen mit Mutang Urud: Sonntag, 14. Mai 2017, um 11 Uhr im Kino Riffraff in Zürich und um 17 Uhr im Kino Rex in Bern; Dienstag, 16. Mai 2017, um 19.15 Uhr im Kinok in St. Gallen.

Nachtrag vom 14. Februar 2019: Ein Etappensieg

Zwischen der Umweltorganisation Bruno-Manser-Fonds (BMF) und der kanadischen Immobilienfirma Sakto Corporation tobt derzeit ein erbitterter juristischer Streit. Nun hat der BMF letzte Woche einen wichtigen Teilsieg errungen: Das Basler Zivilgericht lehnte einen Dringlichkeitsantrag der Sakto Corporation ab, der von der NGO verlangte, über 250 Publikationen mit Bezug zur kanadischen Immobilienfirma aus dem öffentlichen Bereich zu entfernen. Zudem muss die Sakto Corporation eine Verfahrensentschädigung von 166 000 Franken an den BMF zahlen.

Hintergrund des Streits sind umfangreiche Recherchen des BMF über die Abholzung des Regenwalds auf der malaysischen Insel Borneo, die 2014 zur Publikation des Buches «Raubzug auf den Regenwald» führten. Darin deckt BMF-Geschäftsführer Lukas Straumann ein korruptes Geschäftsimperium rund um den Potentaten Taib Mahmud auf. Straumann zählt die Sakto Corporation, die der Tochter von Taib Mahmud gehört, zu den Profiteuren dieses Imperiums.

Um den Vorwurf der Geldwäscherei zu erhärten, versuchte der BMF vor zwei Jahren, über eine Klage vor einem kanadischen Gericht an die Finanzdaten der Immobilienfirma zu gelangen. Der Versuch scheiterte, das Gericht wies den Antrag – aus formellen Gründen – ab und übertrug dem BFM die Verfahrenskosten von umgerechnet 134 000 Franken.

Die Sakto Corporation setzte daraufhin zum Gegenschlag an und reichte letztes Jahr eine Zivilklage in Basel ein. Dabei setzte die Immobilienfirma nicht nur auf die renommierte Basler Kanzlei Vischer, sondern auch auf die Genfer PR-Agentur Cabinet Privé de Conseils. Und auf wenig zimperliche Methoden: Der WOZ liegt ein auf Deutsch verfasster Brief der Sakto Corporation vor, der gezielt an BMF-GönnerInnen verschickt wurde. Darin steht beispielsweise, dass BMF-Geschäftsführer Straumann bereit sei, «den Sachverhalt falsch darzustellen, um seine Ziele zu erreichen».

Dieser Brief veranlasste den BMF, Strafanzeige gegen Cabinet Privé de Conseils wegen übler Nachrede einzureichen. Die Sakto Corporation wiederum hat weitere juristische Schritte angekündigt.

Jan Jirát