«Dönnis Erdscheibe»: Ein Käser und sein Quark

Einen Luzerner Freigeist von 1900 gelte es zu entdecken, versichert der Publizist Urs Hafner in einem Buch über Melchior Dönni. Warum nur hat sich der darauf versteift, dass die Erde eine Scheibe sei?

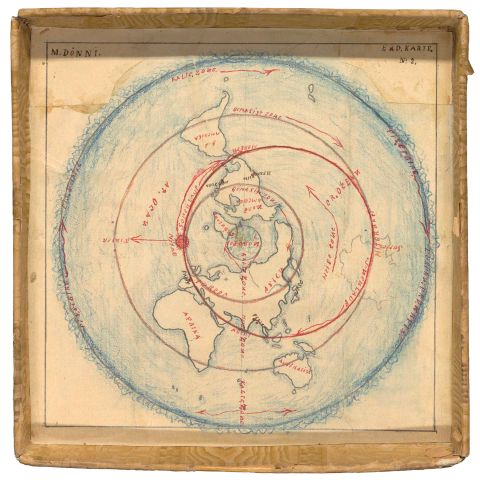

«Die Erde steht, die Sonne geht» – das postulierte der Luzerner Käsermeister Melchior Dönni um 1900 in mehreren Schriften und schuf dafür zwei kleine Reliefs, die die Welt als Scheibe abbildeten. Urs Hafner stiess auf diese Materialien in einer vor sich hin schlummernden Schachtel im Bundesarchiv in Bern, fand: «Melchior darf nicht vergessen gehen» und hat ihm ein Buch mit dem Titel «Dönnis Erdscheibe» gewidmet. Das gibt dem gewieften Historiker und Publizisten Hafner Anlass, das Innerschweizer Käsereigewerbe zu schildern, in dem Dönni erfolgreich mit Butter diversifiziert und die neuen Werbeformen nutzt. Beschrieben werden Luzerns Aufstieg zur Vergnügungsmetropole und dortige öffentliche Debatten über die Kosmologie sowie den Kulturkampf in der Schweiz generell.

Zudem rückt Hafner die Geschichte der sogenannten «flat earther», der «Flacherdler», in den USA und in Europa unter kulturgeschichtlichen und religiösen Aspekten ins Bild. Er berichtet, wie der schnurgerade Bedford-Kanal in England für allerlei Spekulationen und Wetten herhalten muss, um die Krümmung der Erde angeblich zu widerlegen und die Scheibenform der Erde zu beweisen. Und er rapportiert über ein Berliner «Pastorengezänk», das sich an ebendieser Frage entzündet. Das liest sich gut, ist kenntnisreich, vergnüglich, unterhaltsam. Es kommt dem Interesse nach verständlich gehaltener Sozialethnologie entgegen.

Ein Eismauerscheibenrand

Im Mittelpunkt aber stehen laut Untertitel des Buchs «Ein Käser und seine Welt». Herkunft und Aufstieg von Melchior Dönni zum führenden Käsermeister in Luzern vermag Hafner gut zu dokumentieren, auch dessen spätere heftige juristische Auseinandersetzung mit dem von ihm verstossenen Sohn. Dazwischen liegen, erratisch, die fünf Jahre von Dönnis Erdscheibentheorie. Zwischen 1899 und 1904 veröffentlicht er vier Broschüren, die, zusehends angereichert, in weiten Teilen übereinstimmen, und fertigt zwei Reliefs sowie eine entsprechende «Weltuhr» an.

Dönni beginnt seine Broschüren jeweils mit durchaus eingängigen Reflexionen über das ewige Werden und Vergehen der Natur, dem in Millionen Jahren auch einmal die Erde anheimfalle, wenn sie ins Nichts verglühen werde. Worauf unvermittelt die Behauptung folgt, die Erde sei eine Scheibe, um die die Sonne kreise, was jedermann einsehen müsse. Dönni bietet den blossen Anschein und Konventionen auf, da doch alles Wasser nach unten rinne, wir auf einer sich schnell drehenden Erde niemals existieren könnten und alle Berghöhen sich auf das, eine, Meer bezögen.

Dass man von einem sich nähernden Schiff zuerst die Masten und erst dann den Rumpf erblicke, beweise nicht etwa die Kugelform der Erde, sondern sei darin begründet, dass die oberen Luftschichten reiner seien und der Rumpf des Schiffs durch die verunreinigten Luftschichten unten erst später sichtbar werde. Auch könne die Sonne unmöglich mehr als 400 Kilometer von der Erde entfernt sein, weil sie uns sonst nicht mehr wärmen könnte und vom Auge kaum mehr wahrnehmbar wäre. Im Übrigen würde eine Reise um den Südpol viel länger dauern als eine in der Nähe des Nordpols, da der Südpol als Linie entlang einer riesigen Eismauer am Erdscheibenrand zu verorten sei.

«Wissenschaftskritik»

Weitere Aussagen von Dönni zu seinen Motiven gibt es nicht, und öffentliche Spuren hat das bei den Zeitgenoss:innen nicht hinterlassen. Was also mag es bedeuten? Der Gestus von Hafner ist hier zumeist der Fragesatz: Was hat Dönni angetrieben, woher stammt sein Wissen, warum hat er sich nicht mit anderen Erdscheibensympathisanten vernetzt? Hafners Antworten darauf sind Mutmassungen: Vielleicht hat er, womöglich wollte er, vermutlich kannte er … Selbst wenn diese Fragen mit mehr Quellenmaterial zu beantworten wären und die Mutmassungen zuträfen, wäre es doch eine sehr kleine Welt, die hier dargestellt wird.

Deshalb lädt Hafner seinen Melchior mit allerlei Bedeutungen auf. Der habe sich von der Schulweisheit nichts vormachen lassen und auf die eigenen Geistesfähigkeiten vertraut. Seine Broschüren verrieten in mehrfacher Hinsicht eine Eigenständigkeit gegenüber den herrschenden Denkweisen. Insbesondere geht es Hafner um Dönnis angebliche «Wissenschaftskritik». Gegen die sich als unhinterfragbar abschottende moderne Wissenschaft setze er eigene Beobachtungen und Schlussfolgerungen. Insofern sei Dönni ein «Aufklärer» und ein «Freigeist» – wiewohl er im Verhältnis zu seinem Sohn wohl im «Käfig» des bürgerlichen Paternalismus verblieben sei. Seine kritische Haltung hingegen wird beiläufig mit Albert Einstein assoziiert, und Dönnis kurze Auslassungen über Werden und Vergehen der Welt erinnerten «entfernt» an die Gaia-Theorie aus den 1970er Jahren.

Die Kritik der instrumentellen Vernunft und des unhinterfragten Glaubens an die Wissenschaft ist wichtig. Ob Dönnis vier Broschüren und seine Erdscheibe dazu taugen, scheint allerdings zweifelhaft. So liest man dieses Buch lieber wegen seiner vielfältigen kulturgeschichtlichen Erörterungen als wegen des wissenschaftskritischen Überbaus.