Pharmaindustrie: Drohungen im Wochentakt

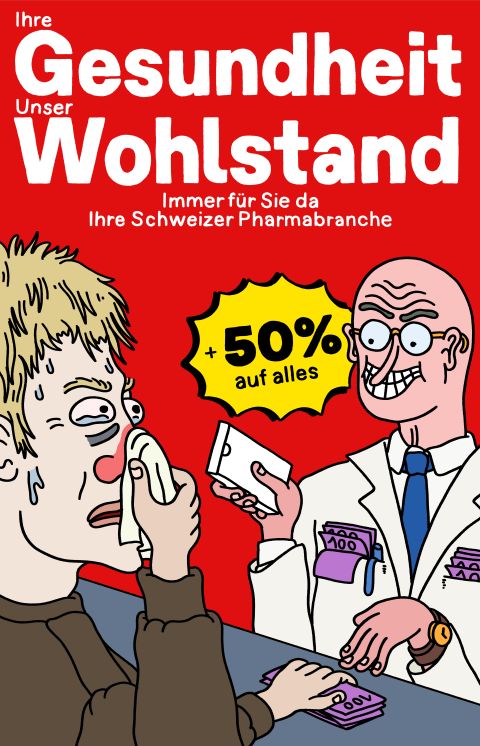

Die Basler Pharmakonzerne wollen der Schweiz höhere Medikamentenpreise aufzwingen. Entgegen ihren Behauptungen hat das wenig mit den USA zu tun.

Die Inuit, so hiess es früher gerne, würden vierzig Wörter für Schnee kennen. Ein längst widerlegter Unsinn. Was hingegen stimmt: dass die Pharmaindustrie vierzig Formulierungen fürs Geldverdienen kennt. «Zugang zu Innovation garantieren» steht gerade besonders hoch im Kurs. Aber auch «Forschung honorieren», «Patienten konsequent ins Zentrum stellen» oder «neue Finanzierungsmodelle prüfen». Allesamt gehört an der Jahreskonferenz des Lobbyverbands Interpharma vor zwei Wochen in Zürich.

Ausgedeutscht ging es dort im Wesentlichen darum, dass die Basler Pharmakonzerne Roche und Novartis in der Schweiz höhere Medikamentenpreise durchsetzen wollen. Angeblich, um geplante Regulierungen in den USA abzufedern, wo die Pharma bislang Weltraumpreise verlangen konnte. Präsident Donald Trump hat erst in geheimen «Deals» mit den Konzernen und zuletzt mit einem Gesetzgebungswunsch an den Kongress angekündigt, dass Medikamente in den Vereinigten Staaten nicht mehr kosten sollen als in Ländern mit ähnlicher Kaufkraft, darunter die Schweiz. Wie und ob das umgesetzt wird, bleibt unklar. Bislang scheiterten noch jegliche Preiskontrollen in den USA vor Gerichten und im Parlament.

Während es aus den USA vor allem wolkige Rhetorik gibt, sind die Drohungen in der Schweiz erstaunlich handfest. «Es ergibt ökonomisch keinen Sinn, neue Medikamente in der Schweiz auf den Markt zu bringen», mahnte etwa Novartis-Schweiz-Chef David Traub an der Konferenz. Die Schweiz befinde sich 2026 am Scheideweg, sekundierte Interpharma-Chef René Buholzer. Alles, so der vermittelte Eindruck, stehe auf dem Spiel: Arbeitsplätze, Steuereinnahmen, lebensrettende Therapien.

Machtdemonstration

Die Warnungen werden schriller. Gedroht wird mittlerweile im Wochentakt, obwohl Umsätze, Gewinne und Aussichten besser nicht sein könnten. Auch in der Schweiz, wo die Ausgaben für Medikamente in der Grundversicherung in den letzten Jahren steil nach oben geklettert sind: von 6,3 Milliarden Franken im Jahr 2014 auf 9,4 Milliarden 2024. Pro Kopf zahlt niemand mehr ausser die bedauernswerten US-Amerikaner:innen. Doch die Pharmabosse, berauscht von immer höheren Kernprofitmargen, gebärden sich wie die Banker:innen vor der Finanzkrise.

Vergangenen Sommer demonstrierten sie, dass sie auch vor moralisch besonders fragwürdigen Entscheidungen nicht zurückschrecken. Da zog Roche nach einem Preisstreit mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) sein neues Krebsmedikament Lunsumio aus der Schweiz zurück. Lunsumio, das gegen einen seltenen Blutkrebs eingesetzt wird, wurde im neuen Early-Access-Verfahren auf den Markt gebracht. Roche durfte es verkaufen, bevor wichtige Daten zu dessen Wirksamkeit vorlagen. Dafür musste das Unternehmen die Kosten für die ersten beiden Monate der bis zu 120 000 Franken teuren Therapie zunächst selber tragen. Weil Roche die Daten bis zum Ablauf der Frist nicht lieferte, wollte die Zulassungsbehörde Swissmedic das Vorleistungsmodell verlängern – was der Konzern ablehnte.

Das Zeichen war gesetzt. Und es entfaltete seine Wirkung: «Wie der Spareifer des BAG neue Medikamente ausbremst», titelte die «Handelszeitung» völlig verirrt, aber durchaus typisch für die oft sehr verständnisvolle Pharmaberichterstattung. Dabei zeigen Recherchen der WOZ, dass der Basler Konzern von Anfang an wenig Interesse an einer gütlichen Einigung und dem Wohl der Patient:innen hatte: So soll der langjährige Unterhändler durch einen Hardliner ersetzt worden sein, um die Interessen des Konzerns durchzusetzen. Roche will diesen Vorgang nicht kommentieren.

Aktien auf Allzeithoch

Aber die Gewichte scheinen sich ja tatsächlich gerade zu verschieben: Milliardeninvestitionen in den USA, Entlassungen und die Schliessung von Produktionslinien in der Schweiz, zuletzt bei Novartis im Fricktal. «Es gibt keinen Heimvorteil mehr», hält Lobbyist Buholzer an der Interpharma-Konferenz düster fest. Die mit der Schweiz und insbesondere Basel fest verwachsene Pharmaindustrie strebt nach dem Profit, wo und auf welche Weise auch immer er zu holen ist. Andere Befindlichkeiten haben da keinen Platz: «Wir sind ein börsenkotiertes Unternehmen», sagt Traub von Novartis schulterzuckend.

In die Schweizer Politik hat sich diese Logik fest eingeschrieben. Die Baselbieter Mitte-Nationalrätin und Pharmalobbyistin Elisabeth Schneider-Schneiter und der Zürcher FDP-Kollege Andri Silberschmidt fordern bereits lautstark, die Preise in der Schweiz müssten hoch. Doch den grössten Dienst erwies die Basler SP-Ständerätin Eva Herzog der Industrie. Sie verlangt eine Strategie des Bundesrats, um «die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen» der Branche zu verbessern. Was letztlich wieder nur heissen kann, noch höhere Absätze und Preise zu ermöglichen oder die Steuern zu senken. Der Ständerat überwies die Forderung gegen den Willen des Bundesrats im letzten Herbst ohne eine einzige – auch linke – Gegenstimme.

Schon vergangene Woche nahm eine neue Arbeitsgruppe mit Vertreter:innen der Pharma und des Bundes die Arbeit auf, um Vorschläge für den Bundesrat zu erarbeiten. So schnell geht es selten in Bern.

Der Druck ist immens – doch ist er auch gerechtfertigt? Unbestritten ist, dass Roche und Novartis in den USA dank zwei- bis dreimal so hohen Preisen einen wesentlichen Teil ihres Reibachs einfahren. Doch gelten dürften die dortigen Preiskontrollen vorerst bloss für einzelne Medikamente, die vom staatlichen Unterstützungsprogramm Medicaid erstattet werden. Und das auch nur befristet, weil die Gesetzesgrundlagen fehlen. Unter Medicaid fallen zehn Prozent des gesamten Umsatzes mit Arzneimitteln, wobei die Preise dort schon heute oft stark heruntergesetzt sind. Ähnliche Pläne gibt es zwar auch für das grössere Medicare-Programm, ob diese aber je umgesetzt werden, ist fraglich.

Vieles liegt im Dunkeln, etwa die von Trump ebenfalls geforderten international angepassten Preise für neue Therapien. Bislang lancieren Pharmakonzerne neue Medikamente zunächst in den USA und erst rund zwei Jahre später in der Schweiz. Wie können Schweizer Preise da als Referenz dienen? «Ob die Massnahmen in den USA überhaupt relevante Auswirkungen auf die Pharmaindustrie haben werden, bleibt offen», erklärt auch das BAG.

Ein deutliches Indiz, dass man sich keine Sorgen um das Wohl der Konzerne machen muss, sind die Aktienkurse von Roche und Novartis, die sich auf einem Allzeithoch befinden. «Alles nur Show?», fragte letzte Woche selbst die «Handelszeitung» verwundert.

Innenpolitische Motive

Die Entwicklungen in den USA sind jedenfalls weniger Ursache als Vorwand für das Powerplay der Branche. Diese dürfte eigentlich auf innenpolitische Regulierungen zielen. Noch in diesem Frühjahr, so der Plan, eröffnet der Bundesrat die Vernehmlassung für das Kostendämpfungspaket 2. Dieses soll das Kostenwachstum im Gesundheitswesen abschwächen. Zumindest dem Namen nach. Tatsächlich beinhaltet das letztes Jahr vom Parlament verabschiedete Paket vor allem Massnahmen, die der Industrie nützen. So sollen etwa gewisse neue Medikamente künftig schon ab dem ersten Tag nach der Zulassung für Patient:innen erhältlich sein – indem sie noch vor den eigentlichen Preisverhandlungen provisorisch vergütet werden. Das stärkt aber auch die Verhandlungsmacht der Firmen und führt, wie Erfahrungen aus Deutschland zeigen, letztlich zu höheren Preisen.

Auch sollen die hochproblematischen geheimen Preisabsprachen zwischen BAG und Konzernen gesetzlich verfestigt werden. Mit diesen spielen die Konzerne Behörden in den verschiedenen Ländern gegeneinander aus, indem sie zunächst turmhohe Schaufensterpreise für ihre Produkte ausweisen und auf diese dann verdeckte Rabatte gewähren. Basis für den für die Preisfestsetzung wichtigen internationalen Vergleich bleiben aber die Schaufensterpreise.

Einzige schmerzhafte Massnahme für die Pharma sind die Mengenrabatte auf besonders umsatzstarke Medikamente. Erhoffte Einsparung: 350 Millionen Franken im Jahr. Dass diese stören, wurde auch an der Jahreskonferenz von Interpharma deutlich. Die Schweiz müsse endlich eine «gesamtheitliche Gesundheitspolitik» verfolgen und nicht immer nur über Preise reden. «Kein Silodenken mehr!», verlangt Interpharma-Direktor Buholzer. Dabei kennt die Pharmaindustrie selber nur ein Silo. Eines, in das oben das Geld reinpurzelt.