Verteilungsdebatte: «Ich finde nicht, dass Sie darüber entscheiden sollten, was mir gehört»

Die 1:12-Initiative ist die erste von mehreren Abstimmungen über wirtschaftliche Verteilungsfragen. Für die Initiativen sprechen auch ein paar gute liberale Argumente. Die WOZ hat Gerhard Schwarz, Direktor der Wirtschaftsdenkfabrik Avenir Suisse, damit konfrontiert.

WOZ: Herr Schwarz, als Mittelschüler nahmen Sie einmal in Ihrem Leben an einer Demonstration teil: Österreichs Regierung wollte ein Bodenseeschiff nach einem sozialistischen Präsidenten taufen. Haben Linke in Ihrer Gesellschaft keinen Platz?

Gerhard Schwarz: Vorarlberg hat eine starke Identität und fühlt sich Wien gegenüber unabhängig. Es war ein Kampf darum, wer über den Namen eines Bodenseeschiffs bestimmen soll: die Wiener oder die Vorarlberger? Dass ein sozialistischer Verkehrsminister dieses nach einem Staatspräsidenten seiner Partei taufen wollte, war das Tüpfelchen auf dem i. Doch Sozialisten haben selbstverständlich Platz in unserer Gesellschaft. Ich möchte keine Gesellschaft, in der alle gleich denken.

Hinter uns liegt die Abzockerinitiative, in einem Monat werden wir über die 1:12-Initiative abstimmen – später über einen Mindestlohn und eine Erbschaftssteuer. Können Sie verstehen, warum das Verteilungsthema an Brisanz gewinnt?

Es gibt tatsächlich eine starke Strömung – und sie ist keine Eintagsfliege. Ich sehe drei wichtige Gründe. Erstens: In einer Phase enormen Wachstums, wie wir sie nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, war die Verteilungsfrage weniger wichtig. Diese goldenen Zeiten sind vorbei.

In der aktuellen Wirtschaftskrise geht es der Schweiz jedoch relativ gut …

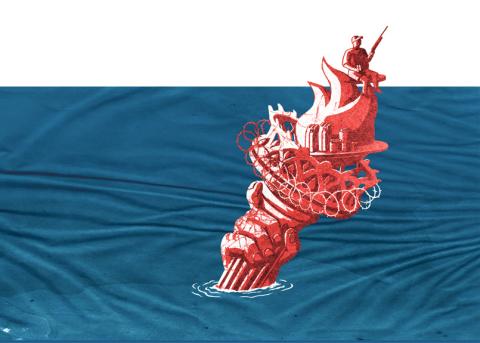

Wir haben uns besser geschlagen als die anderen. Allerdings sollte man aufpassen, dass man sich nicht darüber freut, auf dem aus dem Wasser ragenden Deck eines sinkenden Schiffes zu stehen. Auch wir in der Schweiz waren und sind von der Krise betroffen – mehr, als wir wahrhaben wollen. Der zweite Grund liegt darin, dass die Krise vieles grundsätzlich infrage gestellt hat.

Was denn?

Dass 2008 die UBS mit Staatshilfe gerettet werden musste, hat viele verunsichert, selbst Liberale wie mich. Viele haben sich gefragt: Ist unser System noch gesund? Einen dritten Grund für das Aufkommen der Verteilungsfrage sehe ich darin, dass die Schweiz schon immer einen egalitären Charakterzug hatte. Die Übernahme einzelner, aus dem Zusammenhang gerissener angelsächsischer Wirtschaftspraktiken, etwa der sehr hohen Boni, irritiert daher auch Bürgerliche.

Ein Argument haben Sie vergessen: In ganz Europa hat die Ungleichheit stark zugenommen.

In der Schweiz ist die Schere nach meinen Informationen seit den sechziger Jahren nicht aufgegangen, ausser bei den Topeinkommen. Für das übrige Europa kenne ich die Zahlen zu wenig, doch ich stehe der These skeptisch gegenüber.

Das ist keine These. Das sagt etwa die OECD in einer 400-seitigen Studie, und sie steht nicht im Verdacht, eine linke Agenda zu verfolgen.

Ich war vier Jahre Korrespondent in Paris, wo die OECD ihren Sitz hat. Die Institution hatte auch schon liberalere Zeiten.

Wir sprechen hier über statistische Fakten.

Wir sprechen über die Interpretation von Statistiken. Nur schon, welches Jahrzehnt sie zum Vergleichsmassstab nehmen, macht einen Riesenunterschied. Aber das ändert nichts daran, dass es eine Intoleranz gegenüber Ungleichheit in der Bevölkerung gibt, das ist ja irgendwie auch ein natürlicher Instinkt. Es ist nicht einfach, den Leuten zu erklären – was allerdings meine feste Überzeugung ist –, dass es in einer dynamischen, offenen Gesellschaft ein rechtes Mass an Ungleichheit braucht. Wenn Sie versuchen, die Gesellschaft einzuebnen, dämpfen Sie am Ende das wirtschaftliche Wachstum und den Fortschritt. In einer Gesellschaft, die Ungleichheit aushält, geht es am Ende allen besser.

Die Geschichte widerspricht Ihrer These. Nach dem letzten Weltkrieg wurde mit dem Wohlfahrtsstaat die Ungleichheit reduziert, worauf drei Jahrzehnte Aufschwung folgten.

Bleiben wir bei den Fakten. In Deutschland folgte der Ausbau des Wohlfahrtsstaats auf das Wirtschaftswunder der fünfziger und sechziger Jahre. Und Frankreich hat auf Pump gelebt und seit dem Zweiten Weltkrieg permanent Schulden aufgebaut.

Sie sollten bei den Fakten bleiben. Die öffentlichen Schulden blieben nach dem Weltkrieg in Europa lange praktisch konstant. Sie sind erst nach der wirtschaftsliberalen Revolution Mitte der siebziger Jahre explodiert.

Mitte der siebziger Jahre war die Erdölkrise, Ronald Reagan und Margaret Thatcher kamen erst in den achtziger Jahren. Wenn ein Kontinent wie Europa nach dem Krieg am Boden liegt, ist es leicht, hohes Wachstum zu produzieren. Auch dass es nach dem Krieg eine egalitäre Entwicklung gegeben habe, muss man relativieren. Damals ist eine Schicht von Neureichen herangewachsen, die innerhalb weniger Jahre enormen Wohlstand angehäuft hat.

Mit Anekdoten lässt sich alles relativieren, die Statistiken zeichnen jedoch ein klares Bild. In Deutschland forderte Wirtschaftsminister Ludwig Erhard, die Löhne hätten mit dem Produktivitätszuwachs zu steigen, alle in der Gesellschaft sollten mitgetragen werden.

Auch ich will, dass alle mitgetragen werden. Das heisst: Es kommt nicht auf die Verteilung des Wohlstands an, sondern auf den Sockel. In einer liberalen, humanen Gesellschaft sollte niemand unter eine gewisse Schwelle fallen. 1:12 stellt die falsche Forderung: Das 1 muss gegeben sein, ob andere das Zwanzig- oder Fünfzigfache verdienen, ist egal. Problematisch wird es, wenn jemand unter 1 fällt. Das müssen wir in einer reichen Gesellschaft verhindern. Und das tun wir im Grossen und Ganzen auch.

Die 1:12-Initiative greift in die Wirtschaftsordnung ein, an die Sie glauben. Friedrich Hayek, einer Ihrer Vordenker, schrieb 1944: «Wir haben nicht die Absicht, aus der Demokratie einen Fetisch zu machen.» Wie weit reicht Ihr Bekenntnis zur Demokratie?

Wenn der Souverän sich für die 1:12-Initiative ausspricht, dann hat er so entschieden. Es bleibt einem in der Demokratie nichts anderes übrig, als ständig für seine Ideen zu kämpfen.

Exbanker Konrad Hummler sagte einmal, Steuerhinterziehung sei in Deutschland legitim, weil der Staat die Leute zu hoch besteuere. Diese Position lehnen Sie also ab?

Es geht Ihnen ja um die Frage der Demokratie. Von welcher Art von Demokratie sprechen wir? Deutschland ist eine andere Demokratie als die direktdemokratische Schweiz, für die ich sehr viel mehr Sympathie habe. Ich bin nicht sicher, ob in Deutschland der Souverän jeweils erhält, was er will. Daher stellt sich die Frage der Legitimität – der Gesetze und des Umgangs der Bürger mit ihnen – in einem Staat, in dem man wenig mitreden kann.

Stimmen Sie Herrn Hummlers Aussage nun zu?

Wenn ein Deutscher seine Steuern nicht bezahlt, verstösst er gegen die Gesetze seines Landes. Und solange Deutschland kein Unrechtsstaat ist, ist das inakzeptabel. Was nicht heisst, dass es nicht teilweise verständlich ist. Aber wenn wir schon über Demokratie reden, ist etwas anderes viel spannender …

Ja?

Worüber soll der Souverän entscheiden? Ich habe ein genossenschaftliches Bild der Demokratie. Zweckgenossenschaften waren für mich die Anfänge der Demokratie. Eine perfekte Situation für einen demokratischen Entscheid ist dann gegeben, wenn alle betroffen sind: wenn etwa ein Dorf über einen angrenzenden Wald entscheidet. Wenn wir in der fernen Stadt mitentscheiden, ob der Wald abgeholzt werden soll, wird es problematisch. Wir entscheiden in der heutigen Demokratie wohl zu oft über Dinge, die nicht alle genügend gleichmässig betreffen, wir lassen die einen über das Eigentum der anderen entscheiden.

Es sind doch alle betroffen. Das Eigentum, das die einen haben, haben die anderen nicht.

Sie haben eine merkwürdige Definition von Betroffenheit.

Es geht darum, wie der Reichtum innerhalb des gemeinsamen Staates verteilt werden soll.

Ich finde nicht, dass Sie darüber entscheiden sollten, was mir gehören soll.

Dann halten Sie die gesamte Steuerpolitik, in der es darum geht, wer wie viel beisteuert, für illegitim?

Natürlich ist die Steuerpolitik nicht unproblematisch. Hier muss man aber dem Schweizer Souverän ein Kränzchen winden, er ist in Steuersachen zurückhaltend. Die Demokratie hat Grenzen: Es gibt Grundrechte, die sie respektieren muss, darunter fällt auch das Eigentumsrecht. Wenn achtzig Prozent der Bevölkerung den übrigen zwanzig Prozent ihr Geld wegnehmen, ist das, Demokratie hin oder her, Konfiskation, Enteignung. Wenn hingegen hundert Prozent zusammenkommen und eine Mehrheit entscheidet, dass alle einen Teil für gemeinsame Aufgaben hergeben sollen, auch diese Mehrheit selbst, sehe ich kein Problem.

Eine Person, die Vermögen akkumuliert, kann dies nur, weil sie in einem politisch festgelegten Wirtschaftssystem lebt, das zu der entsprechenden Einkommensverteilung führt.

Sie können auch in einer vorpolitischen Gesellschaft Einkommen erwerben. Die Wirtschaft war historisch vor der Politik.

Das ist eine Behauptung von Adam Smith aus dem 18. Jahrhundert. Neuere ethnologische Studien zeigen, dass Märkte von Staaten installiert wurden.

Für mich bedeutet Markt Tausch. Und der Tausch hat stattgefunden, bevor es Staaten gab.

Neuere Studien widersprechen Ihnen …

Für mich bleibt es am plausibelsten, dass die Menschen in der Urzeit Nahrung sammelten und dann untereinander getauscht haben – vielleicht nach gewachsenen sozialen Regeln, aber ohne eine Frühform von Staat. Der Tausch steht am Anfang.

Diese Behauptung einer ursprünglichen Wirtschaftsordnung dient letztlich als Argument, die Demokratie zu relativieren.

Ich habe nicht von einer Wirtschaftsordnung gesprochen, aber sehr wohl von Grundrechten. Aus dieser Haltung heraus bin ich beispielsweise gegen die Todesstrafe. Und zu diesen Grundrechten gehört auch der Schutz des Privateigentums.

Zurück zu den bevorstehenden Initiativen: Für jede gibt es gute liberale Argumente, denen auch Sie zustimmen müssten …

Ach ja? Da bin ich jetzt gespannt!

Die 1:12- und die Mindestlohninitiative fordern, dass sich Leistung lohnen muss. Die Erbschaftssteuerinitiative will, dass jedes Individuum mit denselben Bedingungen ins Leben startet.

Die Argumente sind richtig, nur haben sie mit den Initiativen nichts zu tun. Dass sich Leistung lohnen muss, kann ja nicht bedeuten, dass niemand mehr als das Zwölffache eines anderen bekommen darf. Dasselbe gilt für den Mindestlohn: Es ist ja nicht so, dass alle eine Mindestleistung erbringen.

Jemand, der zu hundert Prozent im Detailhandel arbeitet, schafft keine Leistung, die 4000 Franken wert ist?

Leistung in einer Marktwirtschaft ist nicht gleichbedeutend mit Anstrengung und Schweiss. Leistung heisst Befriedigung von Nachfrage. Natürlich kann man sagen, dass Leute, die hart auf dem Bau arbeiten, mehr verdienen sollten als jene, die eine spannende Arbeit am Schreibtisch haben wie Sie und ich. Dennoch glaube ich, dass es keine Alternative zu dieser Definition von Leistung gibt.

Ihr Argument ist verkürzt. Das Einkommen hängt auch vom Arbeitsangebot ab: Gäbe es etwa mehr Herzchirurginnen und -chirurgen, würden ihre Löhne sinken. Ihre Knappheit hat wenig mit ihrer Leistung zu tun.

Doch: Sie besitzen eine seltene Fähigkeit, die zunehmend nachgefragt wird.

Sollten dann aber nicht alle die gleichen Chancen haben, Herzchirurgin oder -chirurg zu werden? Genau das ist der Gedanke hinter der Erbschaftssteuerinitiative.

Ihr Argument, dass alle mit denselben wirtschaftlichen Bedingungen ins Leben starten sollten, kann ich nachvollziehen – deshalb ziehe ich in einer idealen Welt, aber nur dort, die Erbschaftssteuer einer Einkommenssteuer vor. Allerdings gibt es schon auch starke Argumente dagegen: Eine Erbschaftssteuer bedingt eine Schenkungssteuer, sonst können Sie Ihr Eigentum vor dem Tod steuerfrei verschenken. Das bedeutet aber: Wenn jemand sein Haus seinem Kind schenken will, haben wir alle über den Staat daran teil. Warum in aller Welt?! Wegen des gleichmacherischen Ziels der gleichen Startbedingungen. Und von wegen Startbedingungen: Heute erbt man in der Regel im Alter von fünfzig oder sechzig Jahren. Schliesslich wird mir zunehmend bewusst, dass wir als Gesellschaft unseren Wohlstand der privaten Akkumulation verdanken. Die Erbschaftssteuer würde diese Triebkraft abtöten.

Es wird weiterhin Kapital akkumuliert, es wird nur anders verteilt.

Die Akkumulation wird aber immer wieder unterbrochen. Diese Brüche sind schädlich.

Wer Ihnen zuhört, bekommt das Gefühl, dass Ihr Liberalismus ein ideologisches Mäntelchen zur Verteidigung der Reichen ist. Sobald ein liberaler Grundsatz gegen deren Interessen spricht, reden Sie sich heraus …

Wie kommen Sie nur darauf? Ich bin überzeugt, dass auch der wirtschaftliche Abstieg der Reichen zur Marktwirtschaft gehört, ich will deshalb auch keine erworbenen Vermögen künstlich schützen, etwa wenn Firmen in Konkurs gehen. Die Ausnahme war der Fall UBS: Die Folgen bei einem Zusammenbruch wären zu gravierend gewesen. Nur hätten damals die Aktionäre alles verlieren müssen. Mich stört ja nur, dass jemand, der mit Tüchtigkeit Intelligenz und Glück ein Vermögen aufgebaut hat, nicht entscheiden kann, was damit geschehen soll.

Das meiste wird er ohnehin geerbt haben. Resultat: In der Schweiz besitzt 1 Prozent 99 Prozent aller Vermögen. Das sind beinahe feudale Zustände.

Der Feudalismus hat nichts mit Vermögensverteilung zu tun, sondern mit Macht. Sie setzen fälschlicherweise Vermögen mit Macht gleich.

Sie haben mal gesagt: «Reichtum verpflichtet, Adel verpflichtet, Geldadel verpflichtet doppelt.» Offensichtlich glauben Sie selbst an eine Art Geldadel.

Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass reiche Leute eine moralische Verpflichtung haben. Aber wir haben keine feudalen Verhältnisse. Ich habe in Lateinamerika gelebt und weiss, was feudale Strukturen sind. In der Schweiz gibt es sehr reiche Leute, aber der Rechtsstaat funktioniert, Politik und Reichtum gehen nicht Hand in Hand.

Die von Ihnen befürwortete Akkumulation behindert letztendlich den Wettbewerb, etwa unter den Grossbanken …

Hier stehen wir vor einer schwierigen Situation. In einem kleinen Land wie der Schweiz können Sie einen Wettbewerb innerhalb des Landes anpeilen. Dann haben sie vielleicht zwanzig Firmen in einer Branche, keine von ihnen wird jedoch ein Global Player sein. Oder Sie sagen, wir wollen Unternehmen zumindest zulassen, die in der Welt mitspielen. Dann sind sie im Verhältnis zum Land sehr gross. Die Behauptung, es gebe etwa im Bankenbereich keinen Wettbewerb, finde ich allerdings gewagt.

Das Problem liegt in der Macht der Banken gegenüber dem Staat. Die Grossbanken sind so gross, dass der Staat sie im Notfall retten muss.

In dieser Frage sind wir in der Schweiz auf dem richtigen Weg. Unsere Grossbanken besitzen weitaus höhere Eigenkapitalpolster als viele andere Institute.

Das ist Augenwischerei: Sie sprechen vom risikogewichteten Eigenkapital, das äusserst manipulierbar ist. Das nackte, ungewichtete Eigenkapital von UBS und Credit Suisse liegt deutlich tiefer als bei vergleichbaren Instituten.

Ich selber unterstütze die ungewichtete Quote. Wir haben eine Quote von zehn Prozent gefordert, davon sind wir in der Tat noch weit entfernt. Aber die risikogewichteten Quoten sind auch wichtig.

Nun rufen Sie dazu auf, die Sache hier unideologisch zu betrachten. Wolle man Global Players, müsse man eine gewisse Grösse akzeptieren. Ihr Bekenntnis zum Liberalismus müssten Sie genau in diesen Momenten unter Beweis stellen …

Auf die Frage des relevanten Marktes, innerhalb dessen Wettbewerb herrschen soll, gibt es keine eindeutige Antwort. Die Frage lautet: Will ich Wettbewerb innerhalb der Schweiz, oder will ich die Unternehmen dem globalen Wettbewerb aussetzen?

Letztlich war es aber die kleine Schweiz, die die UBS retten musste.

Richtig, aber dieser Rettungszwang gilt nur für die beiden Grossbanken. Deshalb sind wir hier regulatorisch besonders streng unterwegs.

Alt-SP-Nationalrat Rudolf Strahm hat Avenir Suisse kürzlich vorgeworfen, ein Loblied auf Multis zu singen und die kleinen und mittleren Unternehmen zu vernachlässigen …

Diese Kritik bewegte sich auf erschreckend tiefem Niveau. Hintergrund war eine Studie, mit der wir in Erinnerung rufen wollten, was die Multis, die von allen Seiten unter Beschuss stehen, zur Volkswirtschaft beitragen. Im Übrigen: Von unseren 110 Geldgebern sind 15 Grossunternehmen, der Rest sind KMUs – zugegebenermassen mehr Ms als Ks.

Wenn man bei der Arbeit weiss, woher das Geld kommt, hat man immer eine Schere im Kopf. Wie unabhängig sind Sie?

Ich fühle mich so unabhängig wie noch nie. Unmittelbaren Einfluss der Geldgeber gibt es keinen. Aber das Umfeld, in dem man sich bewegt, beeinflusst einen immer. Ich fühle mich auch ausserordentlich unabhängig, weil ich in einem Alter bin, in dem ich meinen Job jederzeit an den Nagel hängen könnte, wenn meine Arbeit den Förderern nicht passt.

Unter Parteipräsident Philipp Müller distanziert sich die FDP von der Wirtschaft und flüchtet in den Rechtspopulismus. Wählen Sie noch FDP?

Ich bin nicht Mitglied einer Partei. Das zeigt, dass ich Liberalismus und FDP nicht gleichsetze. Ich habe in der NZZ jahrzehntelang gegen die unliberalen Tendenzen innerhalb der FDP angeschrieben. Doch was ist die Alternative? Die FDP ist wohl immer noch liberaler als alle übrigen Parteien.

Ist die NZZ noch das liberale Medium im Land, das Sie sich wünschen?

Das liberalste.

Neben der WOZ …

Das sehe ich anders. Allerdings steht die WOZ der NZZ in vielem näher als der «Tages-Anzeiger». Die NZZ versteht unter Qualitätsjournalismus etwas Ähnliches wie die WOZ. Was die beiden zudem verbindet, ist ihre offen deklarierte Werthaltung. Die sogenannte Unabhängigkeit anderer Zeitungen habe ich immer für Etikettenschwindel gehalten.

Gerhard Schwarz

Der studierte Ökonom Gerhard Schwarz (62) stammt aus Vorarlberg, war von 1981 bis 2010 Wirtschaftsredaktor bei der NZZ – ab 1994 als Ressortleiter –, bevor er 2010 Direktor der Wirtschaftsdenkfabrik Avenir Suisse wurde. Er war Mitverfasser des Weissbuchs «Mut zum Aufbruch», das 1995 eine vollständige Deregulierung und Liberalisierung der Schweizer Wirtschaft forderte.

Schwarz ist auch Mitglied der Mont Pelerin Society, die 1947 vom Ökonomen Friedrich von Hayek einberufen wurde und deren Plan einer radikalen wirtschaftsliberalen Ordnung Mitte der siebziger Jahre der Durchbruch gelang. Bis 2011 war Schwarz Vorsitzender der Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft.

Liberalismus: Eine kleine Geschichte der Freiheit

Die Freiheit ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Dass sie in der Moderne – vor der Gleichheit und der Gerechtigkeit – zum bedeutendsten politischen Begriff geworden ist, ist allerdings historisch bedingt. Die politische Freiheit ist von jeher der Schlachtruf der gebildeten Schichten, die zumeist soziale Bewegungen angeführt haben; bis hin zu den arabischen Revolutionen von 2011. Unterscheiden lassen sich die negative «Freiheit von etwas» (Zwang, Not, Staat) von der positiven «Freiheit zu etwas» (Meinungsäusserung, Niederlassung, Gewerbe). Der Liberalismus bezieht sich schon in seinem Namen auf die Libertas. In seiner ursprünglichen Form erkämpfte er sich im 19. Jahrhundert die politischen Rechte, mutierte immer mehr zum reinen Wirtschaftsliberalismus und trat dann Mitte der siebziger Jahre als radikalisierter Neoliberalismus wieder in Erscheinung.

Dagegen kommt der Ruf nach Gleichheit der sozial tiefer gestellten Klassen später, obwohl sie zusammen mit der Freiheit und der Brüderlichkeit zu den drei Grundbegriffen der Französischen Revolution gehört. Linke Parteien streben vorrangig soziale Gleichheit und eine möglichst egalitäre Gesellschaft an, während rechte die individuellen Freiheiten als Grundlage einer meritokratischen Gesellschaft betonen. Gleichheit wird von rechts mit der Warnung vor der Gleichmacherei bekämpft. Der Linken geht es aber nicht um Gleichartigkeit, sondern um Gleichwertigkeit, und sie versteht unter Gleichheit nicht nur die Chancengleichheit, sondern realen sozialen Ausgleich. Der Wirtschaftsliberalismus stellt die Freiheit über alles und negiert die ungleichen Voraussetzungen sowie Auswirkungen des Konkurrenzkampfs auf dem Markt.

Gleichheit ist mit Gerechtigkeit verknüpft. Schon in der griechischen Stadtdemokratie oder in der Bibel wurde eine umfassende Gerechtigkeit für die rechtsfähigen Subjekte eingeklagt, die in der bürgerlichen Aufklärung an die Menschenrechte gebunden wurde, wodurch die soziale Dimension in den Hintergrund trat.

Die bürgerlichen Slogans «Freiheit statt Sozialismus» oder «Mehr Freiheit – weniger Staat» konstruieren einen Gegensatz zwischen Individuum und Gesellschaft. Demgegenüber verläuft der Gegensatz aus linker Sicht zwischen dem jenseits der Gesellschaft imaginierten vereinzelten Wirtschaftssubjekt und dem gesellschaftlich eingebundenen Individuum. Dabei gilt für Linke die ebenso selbstverständliche wie schwierige Gleichung: ohne Freiheit keine Gleichheit, ohne Gleichheit keine Freiheit.

Stefan Howald