Das Landesmuseum: Vergangenheit nach Konkordanzprinzip

Gut, dass sich das Landesmuseum in den letzten 25 Jahren grundlegend gewandelt hat. Doch wäre ein entspannterer Umgang mit der eigenen Geschichte wünschenswert.

Die Eröffnung des Landesmuseums in Zürich ist 1898 ein Grossereignis: Der Bundesrat ist in corpore angereist, um dem Festumzug durch Zürich beizuwohnen – alle Kantone sind vertreten, mit Trachten und «Bildern aus dem Volksleben». «Nun wogt er heran: ein strahlender Heerzug der Schönheit, ein rauschendes Epos der Freude, ein vaterländischer Psalm in blutwarmem, funkelndem Leben weiss und rot wie Schnee und Alpenrose», schreibt die NZZ voller Pathos. Der Zürcher Stadtpräsident Hans Konrad Pestalozzi spricht in seiner Eröffnungsrede vom «nationalen Werk, das berufen ist, den Schweizergeist und Schweizersinn emporzuheben aus dem Staube des Alltagslebens und zu erinnern an die grosse Geschichte unseres Vaterlandes».

Mit dem Landesmuseum hat sich der Schweizer Nationalstaat einen Ort gegeben, an dem er seine Geschichte wunschgemäss konstruieren und zelebrieren kann – einen Ort, der das Nationalbewusstsein heben und die Identifikation mit dem Staat festigen soll.

Arische Pfahlbauer als Urschweizer

Das ist durchaus eine Errungenschaft. Noch 1880 stiess ein entsprechender Vorschlag im Parlament auf vehemente Ablehnung, man will die Geschichtsschreibung den Kantonen überlassen. Doch 1884 beschliessen National- und Ständerat, eine archäologische Sammlung aufzukaufen, die Fundstücke aus Pfahlbauersiedlungen enthält, unter anderem aus der Gegend von Auvernier. Plötzlich liegt da ein Stück Schweizer Urgeschichte in den Händen des jungen Staats. «Die prächtigen Schädel von Auvernier können mit Ehren unter den Schädeln der Kulturvölker gezeigt werden. Durch ihre Kapazität, ihre Form und die Einzelheiten ihrer Bildung stellen sie sich den besten Schädeln arischer Rasse an die Seite.» So zitiert der Bundesrat einen deutschen Experten, um für den Kauf zu werben.

Nun muss ein Landesmuseum her, um diese Fundstücke auch einem breiten Publikum zu zeigen. 1890 stimmt das Parlament zu, ein Jahr später gewinnt Zürich den Standortwettbewerb gegen Basel, Bern und Luzern. Der erst 32-jährige Gustav Gull wird zum Baumeister erkoren.

Gull orientiert sich in seinen Entwürfen an der Formensprache des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit. Es entsteht eine Mischung aus Bürgerschloss und Trutzburg. Der Bau ist bereits Programm: Im Museum wird nicht die moderne Geschichte der Schweiz thematisiert, sondern neben den archäologischen Fundstücken primär eine Idealschweiz aus dem Mittelalter präsentiert. Prunkvolle, holzgetäfelte Zimmer aus dem ganzen Land zeichnen das Bild einer wohlgeordneten Alten Eidgenossenschaft. Höhepunkt des Rundgangs ist eine monumental-sakrale Waffenhalle – eine Ruhmeshalle der Nation –, in der sich die Schweiz als wehrhafte und siegreiche Nation widerspiegeln soll.

Am Landesmuseum und seiner Daueraustellung wird im Verlauf der nächsten Jahrzehnte zwar immer mal wieder herumgeflickt, doch die Grundstruktur bleibt bis weit in die achtziger Jahre bestehen. Sonderausstellungen gibt es nur in Ecken und Nischen, meist beschränken sie sich auf kunstgeschichtliche Aspekte. Während Zürich 1980 von einer Jugendbewegung durchgeschüttelt wird, zeigt das Museum die Sonderausstellung «Nadel, Faden, Fingerhut», wie Hanspeter Draeyer in seinem Buch zum Landesmuseum schreibt. Ein grundsätzlicher Wandel ist überfällig, nicht zuletzt, da immer weniger BesucherInnnen den Weg ins Museum finden.

Ende der achtziger Jahre kommt schliesslich die Wende: Die Dauerausstellung wird zugunsten vermehrter Sonderausstellungen beschnitten. Das Landesmuseum beginnt, sich neu zu definieren. Für die Ausstellung «Sonderfall? Die Schweiz zwischen Réduit und Europa» wird die heilige Waffenhalle 1991 erstmals umfunktioniert und 1998 für die Ausstellung «Erfindung der Schweiz» gar vollständig leer geräumt.

Nationalismus ausgeblendet

Das neue Konzept zahlt sich aus: Indem man Historikerinnen, Kuratoren und Szenografinnen eine Plattform bietet, entwickeln sich auch die Sonderausstellungen zu Publikumsmagneten. 2009 eröffnet das Landesmuseum dann gar eine neue Dauerausstellung zur Geschichte der Schweiz. Mit ihr zeichnet die Institution ein neues Bild der Schweiz, dargestellt anhand der vier Dimensionen Migration und Besiedlung, Religions- und Geistesgeschichte, politische Geschichte sowie Wirtschaft.

Diese neue Erzählung stösst nicht überall auf Zustimmung. Der Historiker Roger Sablonier kritisiert unter anderem, dass entscheidende Entwicklungen bei der Herausbildung des nationalen Selbstverständnisses übergangen würden, Entwicklungen, «die sich stark auf eine imaginäre, bis auf 1291 zurückgeführte Geschichte stützen». Museumsdirektor Andreas Spillmann kontert mit dem Vorwurf der «Ideologiekritik»: Statt «ermüdender Belehrungen» und «modischer Dekonstruktion» gehe es darum «zu erzählen, was war». Dabei dürfe man «zuweilen sogar auch wieder ein bisschen stolz sein in Bezug auf dieses ‹was war›».

Altes Museum im neuen

Tatsächlich ist die Dauerausstellung zu einer Abbildung der Konkordanzschweiz geraten. Zu sehen gibt es für alle etwas. Nicht was gezeigt wird, ist indes das Problem, sondern was nicht gezeigt wird. So erfährt man zum Beispiel nichts darüber, wie sich das Alltagsleben der Menschen – ob in der Stadt oder auf dem Land – in den vergangenen Jahrhunderten gestaltete.

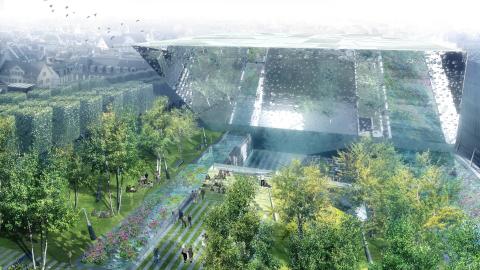

Zurzeit wird das Landesmuseum umfassend saniert, bis 2016 erhält es einen Erweiterungsbau. Die Direktion verspricht «neutrale Ausstellungsräume» sowie insbesondere «neue und attraktivere Möglichkeiten im Event-Bereich». BesucherInnenrekorde sind zu erwarten.

Allerdings droht im Zuge der Sanierung ein reales Stück Schweizer Geschichte endgültig begraben zu werden: das alte Landesmuseum mit seinem Geschichtsbild, das es transportierte. Warum nicht eine Dauerausstellung gestalten, die das thematisiert und einordnet? Zum Beispiel indem man die Waffenhalle in ihren ursprünglichen Zustand versetzt? Das Geschichtsbild, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts vermittelt wurde, wäre so weiterhin erfahrbar.