Vor den Wahlen 2015: Frauen auf der Ersatzbank

In den neunziger Jahren holten die Frauen in den Räten tüchtig auf. Schliesslich stellten sie sogar die Mehrheit im Bundesrat. Doch der Schein trügt.

WOZ: Werner Seitz, Sie sind verantwortlich für die Statistik der Schweizer Politik. Wie steht es um die Präsenz der Frauen in der Politik?

Werner Seitz: Es herrscht Stagnation.

Geht der Frauenanteil in den Parlamenten nicht sogar leicht zurück?

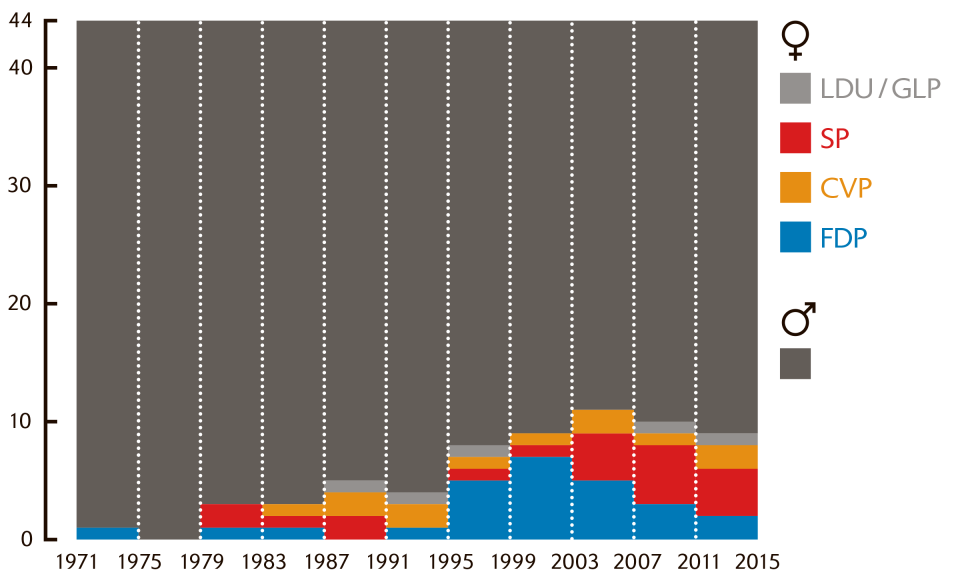

Punktuell vielleicht, im Allgemeinen hat er sich aber – je nach Institution – zwischen einem Fünftel und einem knappen Drittel eingependelt. Die Frauen können ja erst seit 1971 an eidgenössischen Wahlen teilnehmen. In den ersten beiden Jahrzehnten stieg der Frauenanteil langsam, aber kontinuierlich an. In den neunziger Jahren fand dann ein beachtlicher Aufholprozess statt. Seit rund zehn Jahren ist dieser ins Stocken geraten.

Im Bundesrat hatten wir zeitweilig eine Frauenmehrheit. Wann werden wir das in den anderen Räten erleben?

Das lässt sich kaum sagen. Selbst wenn man bei einem Anteil von dreissig Prozent ist, ist nicht sicher, dass dies so bleibt.

Im Ständerat haben bei den letzten Wahlen die Frauen verloren. Warum?

In den neunziger Jahren war die Frauenförderung ein zentrales Thema, die Medien berichteten viel darüber. Und vor allem die FDP – die ja wie die SP eine Frauenstimmrechtspartei war – wollte mehr von ihren Frauen in die Parlamente und Regierungen reinbringen. Das hatte auch mit der Nichtwahl von Christiane Brunner zu tun.

Brunner kandidierte 1993 für die SP für den Bundesrat. Die Bürgerlichen sabotierten die Wahl und wählten Francis Matthey, der dann aber die Wahl nicht annahm, worauf Ruth Dreifuss gewählt wurde.

Zehn Jahre zuvor war ja dasselbe mit der Zürcherin Lilian Uchtenhagen passiert, die die erste Bundesrätin hätte werden sollen. Die Bürgerlichen wählten stattdessen den SP-Mann Otto Stich, der die Wahl annahm. Das löste bei den SP-Frauen Diskussionen aus. Diese Debatte fiel in eine Zeit, als die SP begann, sich von einer traditionellen patriarchalischen Arbeiterpartei zu einer Partei der Mittelschichten zu wandeln, die explizit auch eine Frauenpartei sein wollte. Deshalb war es dann 1993 auch nicht mehr möglich, dass Francis Matthey die Wahl annehmen konnte. Die SP hat übrigens dank der Frauen in der Folge bei den Wahlen massiv punkten können.

Wie ist das nun mit den Bürgerlichen und dem Brunner-Effekt?

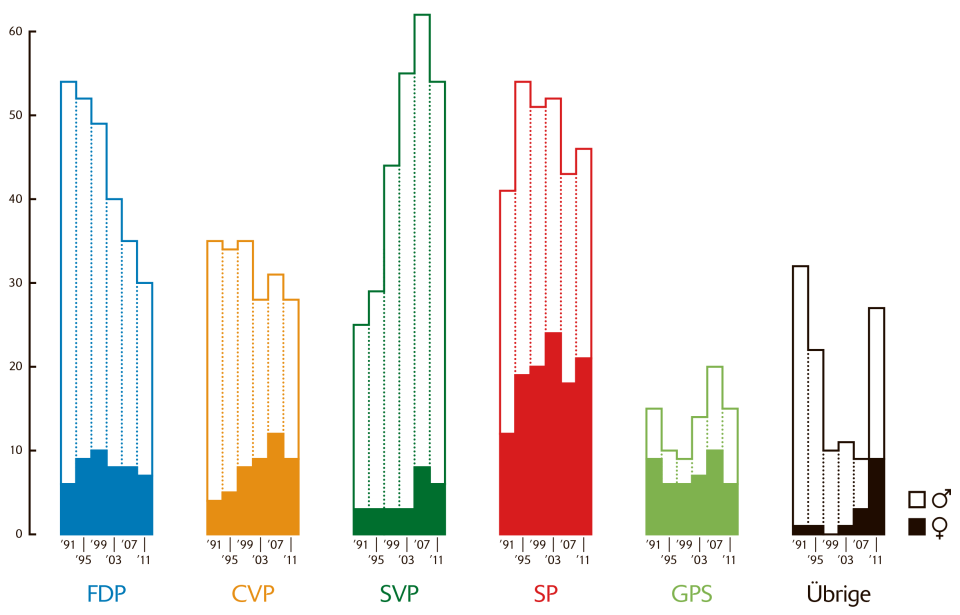

Nach Christiane Brunners Nichtwahl kamen die Freisinnigen unter Druck, vermehrt ihre Frauen zu fördern. In den kommenden Jahren gab es relativ viele FDP-Regierungs- und -Ständerätinnen. In den Regierungen zog die FDP mit der SP fast gleich, im Ständerat stellte sie sogar eine Zeit lang die meisten Frauen. Nach 1999 aber ging im Ständerat die Zahl der FDP-Frauen von sieben auf zwei zurück. Damit sank der gesamte Frauenanteil, weil die SP die FDP-Verluste nur zum Teil kompensieren konnte und CVP und SVP selber nur wenige beziehungsweise gar keine Frauen im Ständerat stellten.

Warum verlieren denn die FDP-Frauen?

Das weiss ich nicht, denn in den kantonalen Regierungen konnte die FDP ihren Frauenanteil halten, auch im Nationalrat und in den kantonalen Parlamenten. Sicher spielt dabei mit, dass die Gleichstellungsfrage anderen Themen Platz gemacht hat. Der Druck ist nicht mehr so gross.

Also bräuchten wir doch Quoten?

Das ist wohl nicht das richtige Mittel, alle Quoteninitiativen sind deutlich gescheitert. Es hilft aber sehr, wenn die Medien das Thema nicht aus den Augen verlieren. Wie man bei SP und Grünen sieht, bringt es auch viel, wenn die Parteien auf ausgeglichene Geschlechtervertretung achten.

Bei den letzten Nationalratswahlen waren doch gerade die Frauen der Grünen die grossen Verliererinnen.

Die grünen Frauen haben vier Sitze verloren, doch muss man das differenziert betrachten. In drei Kantonen haben die Grünen je ihr einziges Mandat verloren, zwei davon waren Frauensitze.

In Zürich wurden zwei grüne Nationalrätinnen abgewählt und mit Balthasar Glättli ein neuer grüner Mann reingewählt.

Indem die Grünen Balthasar Glättli als Ständeratskandidaten aufstellten, verhalfen sie ihm zu zusätzlicher Medienpräsenz. Aus gleichstellungspolitischen Überlegungen aber hätte man in einer Situation, in der alle vier Bisherigen wieder antraten und zugleich ein Mandatsverlust drohte, wohl eine der beiden bisherigen Frauen als Ständeratskandidatin portieren müssen.

Wiederholen die Zürcher Grünen diesen Fehler, wenn sie jetzt Bastien Girod als Ständeratskandidaten aufstellen?

Es sieht so aus, wobei wohl noch nicht alle Spitzenkandidaturen feststehen. Es gibt zudem auch noch andere Möglichkeiten, Frauen zu erfolgversprechenden Auftritten zu verhelfen.

Helfen spezielle Frauenlisten?

Solche Frauenlisten hatten in den Neunzigern Hochkonjunktur. Die Berner SP wendet sie seit 1987 mit Erfolg an. Seit einiger Zeit ist die Frauenliste sogar stärker als die Männerliste. Aber bei den meisten bürgerlichen Parteien gingen die Frauen auf den Frauenlisten leer aus – sie wurden zu Wasserträgerinnen der Männer. Mittlerweile haben sie die Frauenliste aufgegeben.

Ist eigentlich das Majorz- oder das Proporzwahlsystem besser für die Frauen?

Man sagt allgemein, der Proporz sei frauenfreundlicher. Der Frauenanteil ist im Nationalrat wie in den Kantonsparlamenten, die im Proporzverfahren gewählt werden, von Anfang an kontinuierlich angestiegen. Anders bei den Ständerats- oder den Regierungsratswahlen, wo wenige Sitze nach dem Majorzverfahren vergeben werden. Die erste Frau schaffte erst 1983 den Sprung in eine Kantonsregierung. Allerdings hat eine einflussreiche Partei beim Majorzverfahren die Möglichkeit, gezielt Frauen in die Ämter zu bringen.

Wenn zum Beispiel eine Partei bei Regierungsrats- oder Ständeratswahlen eine Frau portiert, zwingt sie gewissermassen ihre Wähler und Wählerinnen, eine Frau zu wählen, weil sonst der Sitz an die gegnerische Partei geht.

Sie waren Teil einer Expertengruppe des Europarats, die Massnahmen «für eine ausgeglichene Beteiligung der Frauen und Männer an den Entscheidungen in der Politik und im öffentlichen Leben» erarbeitet hat. Was kam dabei heraus?

Eines der Ergebnisse war, dass man den ganzen Wahlprozess zahlenmässig sichtbar machen muss. Es braucht gute Statistiken, sonst kann man nicht seriös über politische Gleichstellung reden. Da sind wir in der Schweiz inzwischen sehr gut aufgestellt.

Gibt es frauenfeindliche Parteien?

Man kann vereinfacht sagen: Je weiter rechts eine Partei ist, desto weniger Frauen schickt sie in Exekutive und Legislative.

Der Politologe Werner Seitz (60) leitet im Bundesamt für Statistik die Sektion Politik, Kultur, Medien.

Weitere Artikel zum Thema:

Zum Internationalen Frauentag: Lasst uns nervig sein!

SP-Frauen: Das Thema Gleichstellung ist zurück

Wahlkampfstrategien: Die Solidarität ist verschwunden

Majorz und Proporz

Proporz: Das Proporzverfahren ist eine Verhältnis- oder Listenwahl, man wählt die Parteiliste und nicht einzelne Personen. Die Sitze werden dann nach der Reihenfolge der KandidatInnen auf der Liste verteilt.

Majorz: Im Majorzverfahren werden individuelle KandidatInnen gewählt. Die Mehrheit entscheidet, wer gewählt wird, die Minderheit wird nicht berücksichtigt.

Nachtrag vom 12. März 2015: Nervig sein (Teil 2)

Wenn frau an die Macht will, müssen wir heiter und ohne Unterlass nerven, stand in der letzten WOZ. Es muss aber auch berichtet werden, wenn sich etwas bewegt. Und es tut sich einiges: Über 12 000 Menschen gingen am Samstag in Bern auf die Strasse und demonstrierten für Lohngleichheit. 5500 haben zudem binnen weniger Tage das Lohngleichheitsmanifest unterschrieben, das am Montag Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga überreicht worden ist.

Ausserdem verfügt der Kanton Thurgau seit Sonntag über eine Regierung, in der die Frauen die Mehrheit stellen. Das gibt es im Moment nur noch im Kanton Waadt. Und es gab das schon einmal im Kanton Zürich, zwischen 2006 und 2011.

Zürich steht im Moment ohnehin im Fokus, weil gleich drei relevante Frauensitze neu zu besetzen sind: Zwei Regierungsrätinnen (je eine SP und FDP) und die grünliberale Ständerätin treten zurück, die fünf Regierungsräte und der Ständerat kandidieren alle nochmals. SP, FDP und CVP schicken Frauen ins Rennen für den Regierungsratssitz – BDP, EVP und Alternative Liste treten mit Kandidaten an. Wenn es erwartbar läuft, bleiben immerhin die beiden Frauensitze erhalten. Bei den Ständeratswahlen kommt es wohl zu einem Wettkampf unter Männern. Die Bürgerlichen treten mit zwei Männern an, die Grünen portieren Balthasar Glättli, die Grünliberalen stellen Martin Bäumle auf, und die SP will Daniel Jositsch ins Rennen schicken. Damit geht ein weiterer Frauensitz im Stöckli verloren. Das muss nicht sein: Die SP hat Frauen, die besser sind als Jositsch.

Die Zürcher Grünen wurden für ihren Kandidaten von der WOZ schon kritisiert. Derweil die Grünen frauenmässig mancherorts wirklich vorbildlich sind: Ab Juni wird die grüne Fraktion im Nationalrat als einzige Fraktion über eine Frauenmehrheit verfügen, weil ein Mann zurücktritt und eine Frau nachrückt. Im Stadtrat (Legislative) von Bern ist zudem das Grüne Bündnis zusammen mit den Jungen Alternativen mit neun Frauen und damit einer reinen Frauenfraktion präsent. Und rechnet man alle Kantonsparlamente zusammen, haben die Grünen einen Frauenanteil von 51 Prozent. Was gerade richtig ist, da hierzulande 49,4 Prozent Männer und 50,6 Prozent Frauen leben.

Susan Boos