Weltwirtschaft in der Krise: Es sind die Löhne, Dummkopf!

Der Internationale Währungsfonds findet an seiner Jahrestagung keine Rezepte gegen die erneut drohende Weltwirtschaftskrise. Dabei liegen sie vor unseren Füssen, sagt Ökonom Heiner Flassbeck.

Die Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank von letztem Wochenende in Lima stand unter düsteren Vorzeichen. Tage zuvor hatte der IWF in einem Bericht vor einer neuen Weltwirtschaftskrise gewarnt. Er musste seine letzte Wachstumsprognose vom Sommer für fast alle Länder nach unten korrigieren, besonders düster sieht es in Lateinamerika und Afrika aus. Zudem befinden sich die grossen Schwellenländer Russland und Brasilien in einer starken Rezession, während China nicht mehr als Motor für die Weltwirtschaft fungiert – die Wirtschaft schwächelt, und das Land richtet sich zunehmend auf den Binnenmarkt aus.

Dass mit der Weltwirtschaft einiges nicht stimmt, spürt man auch in der Schweiz: Ein Symptom dafür ist der starke Franken, der der Schweizer Exportindustrie und dem Tourismus zu schaffen macht. Die Schweizer Währung ist deshalb so stark, weil die Weltwirtschaftsaussichten düster sind und insbesondere Schweizer AnlegerInnen ihr Geld in der Schweiz statt im Ausland parkieren.

Das jähe Ende eines Superzyklus

Auch die Krise, in die Glencore schlitterte, ist ein Indiz für die Weltwirtschaftskrise: Der Aktienkurs des multinationalen Rohstoffkonzerns mit Zuger Sitz hat im September im Vergleich zum Vorjahr kurzfristig über zwei Drittel seines Werts eingebüsst. Grund für die Baisse sind das Absacken der weltweiten Rohstoffpreise und eine zu hohe Unternehmensverschuldung. Glencore hat deshalb notfallmässig zwei Kupfer- und Kobaltminen im Ostkongo für achtzehn Monate stillgelegt, fährt seine Zinkproduktion in Australien, Südamerika und Kasachstan zurück und schickt sich an, je eine Kupfermine in Australien und Chile zu verkaufen. Das Missmanagement in Baar baden die Beschäftigten in den Entwicklungsländern aus.

Wenn die Preise für Rohstoffe so ins Bodenlose sinken, ist das ein Zeichen dafür, dass sie wegen Spekulationsgeschäften zuvor zu hoch waren. Es ist aber auch ein starkes Indiz dafür, dass weniger Rohstoffe auf dem Weltmarkt nachgefragt werden, weil weniger Güter produziert werden. Das Gerede vom «Superzyklus» – die Annahme, dass die Preise immer weiter steigen, weil das Angebot knapper wird und gleichzeitig die Nachfrage in den Schwellenländern zunimmt – hat sich als gigantische Fehleinschätzung erwiesen.

Ein weiteres Krisensymptom, das auch der IWF an seiner Jahrestagung diskutiert hat, ist die Verschuldung in den Schwellenländern, die stark gestiegen ist. Vor allem Firmen haben sich dort zusätzlich verschuldet: Laut dem IWF stiegen deren Schulden seit 2004 von vier auf achtzehn Billionen US-Dollar. Ob Baufirmen in der Türkei, private Grundstückentwickler in China, Supermarktketten in Brasilien oder Stahlfirmen in Malaysia, sie alle haben sich mit günstigen Krediten in US-Dollar eingedeckt. Falls nun die Wirtschaft in einem dieser Länder kriselt, während die US-Zinsen steigen, droht den Firmen die Pleite. Eine neue Kreditblase könnte platzen.

Auch Janet Yellen, Präsidentin der US-Notenbank (Fed), ist das nicht geheuer. Unter ihrer Führung hat die Fed Mitte September, trotz anderslautender Andeutungen im Vorfeld, darauf verzichtet, den Leitzins anzuheben. Seit 2009 können sich US-Banken bei der Notenbank fast gratis Geld leihen. Diese Politik des billigen Gelds sollte die Wirtschaft nach der Krise wieder ankurbeln. Doch diese Massnahme alleine schafft auch in den USA keine langfristige Trendwende. Zwar hat die Zahl der Arbeitslosen, die eine Stelle suchen, markant abgenommen. Doch das ist nur die halbe Wahrheit: So ist der Anteil der Bevölkerung, der einer bezahlten Tätigkeit nachgeht, im Oktober auf den tiefsten Stand seit 1977 gefallen. Immer mehr Erwerbslose geben die Suche nach einer Arbeit auf; Mütter bleiben wieder vermehrt zu Hause – unter anderem weil es an bezahlbaren Betreuungsangeboten für die Kinder fehlt.

Konsum ermöglichen

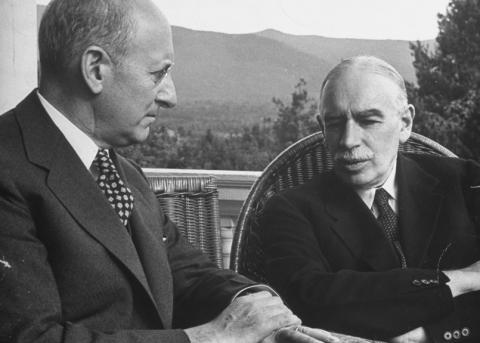

«Wollen sie es nicht sehen, oder können sie es nicht sehen?», fragt Heiner Flassbeck, früherer Chefökonom der Uno-Organisation für Handel und Entwicklung, rhetorisch. Angesichts der vielen Krisensymptome sei doch offensichtlich, dass der Monetarismus, also der Glaube, dass der Staat nur über die Geldpolitik Einfluss auf die Wirtschaft nehmen solle, gescheitert sei. «Das Problem ist die fehlende Einkommenssteigerung der Beschäftigen», sagt der Ökonom. «Das ist der Hauptgrund, weshalb es mit der Wirtschaft nicht aufwärtsgeht. Die haben nie begriffen, dass es in der Vergangenheit mit der Wirtschaft nur immer dann zu einem Aufschwung kam, wenn die privaten Haushalte wieder ganz normal Geld ausgeben konnten.»

Tatsächlich zeigt ein Blick in die neusten Statistiken der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), dass die Löhne in vielen Industrieländern, aber auch in Lateinamerika und Afrika seit Jahren kaum steigen – trotz Produktivitätssteigerungen. Das heisst nichts anderes, als dass die Beschäftigten schneller oder besser produzieren, aber dafür nicht entsprechend mehr Lohn erhalten. In Britannien, Italien und Griechenland sind die Löhne gar stark gesunken.

Damit die Wirtschaft wieder in Gang komme, sagt Flassbeck, müssten die Beschäftigten davon ausgehen können, dass ihre Löhne in den nächsten Monaten und Jahren stiegen. Nur so seien sie bereit, mehr zu konsumieren und nicht möglichst viel für schlechte Zeiten anzusparen.

Globales Zeichen gegen Stagnation

Dass die globale Wirtschaft in einer Stagnation gefangen ist, diagnostiziert auch der frühere US-Finanzminister Lawrence Summers. Dem Monetarismus fehle es an den Werkzeugen, um die Welt aus der Krise zu bringen, schrieb er kürzlich in der britischen «Financial Times». Es brauche jetzt nicht eine Entschuldung der Staaten, sondern diese könnten im Gegenteil wegen der tiefen Zinsen höhere Schulden aushalten und investieren. Noch progressiver wäre die Forderung, die grossen Vermögen auf dieser Welt zu besteuern, um damit Investitionen zu finanzieren.

Doch von solchen Gedanken will der IWF nichts wissen. Auch am Wochenende wiederholte IWF-Direktorin Christine Lagarde: Gegen wirtschaftliche Schwäche hälfen «Strukturreformen», ein verbessertes Investitionsklima, erleichterter Marktzugang sowie der Abbau von Staatsschulden. Von Schuldenstreichung war keine Rede. Es ist eine Politik, die daran glaubt, dass der «freie Handel» letztlich allen nützt, dass sich der Staat möglichst aus der Wirtschaft heraushalten soll, und die darauf vertraut, dass die Finanzinstitute schon die richtigen Unternehmen mit Krediten versorgen werden.

ArbeiterInnen in der Defensive

«Der Glaube an den Welthandel ist angesichts des völlig dysfunktionalen Währungssystems lächerlich», sagt Flassbeck. Für ihn trägt gerade der IWF eine grosse Schuld daran, dass die Löhne in vielen Ländern stagnieren. «Schauen Sie nach Ägypten und Tunesien!» Dort hätten die Menschen nach der Revolution angefangen, über alternative Wirtschaftsansätze zu reden. Die Menschen sollten am Produktivitätsfortschritt beteiligt werden. Gerade weil die Bevölkerung zuvor nicht am Wachstum beteiligt worden sei, sei es ja zum Aufstand gekommen. «Doch was hat daraufhin der IWF gemacht? Er hat etwa den Muslimbrüdern verboten, nur schon über solche Fragen nachzudenken. Der Staat musste zurück zum Neoliberalismus.» Heiner Flassbeck fordert hingegen, die Staaten sollten Druck auf die Unternehmen ausüben, die Löhne zu heben.

Eine zentrale Ursache der Krise ist die Schwäche, in die die Beschäftigten auf der ganzen Welt geraten sind. Viele Konzerne agieren weltweit und können ihre Produktion schnell an Orte auslagern, wo die Arbeitskraft günstiger ist. Deshalb sind Lohnkämpfe schwieriger geworden. Die Freihandelsabkommen, die derzeit auf der ganzen Welt verhandelt werden, werden diese Tendenz weiter verschärfen.

Geschwächt werden die Beschäftigten auch durch das Internet. Bereits ist von der «human cloud» die Rede: Firmen wie Amazon lassen Beschäftigte gegen Minimalentschädigungen bei sich zu Hause Bildschirmarbeiten für andere Firmen erledigen.

Die Gewerkschaften befinden sich dagegen, solange sie national organisiert sind und primär in nationalen Kategorien denken, in einem ständigen Abwehrkampf. Zudem kümmern sie sich tendenziell nur um diejenigen Beschäftigten, die noch einer regulären Arbeit nachgehen.

Mehr und mehr Freihandel

Der weltweite Trend zu noch mehr Freihandel ist ungebrochen. Eben haben zwölf Pazifikanrainerstaaten, darunter die USA, Verhandlungen zur Transpazifischen Partnerschaft (TPP) abgeschlossen. Zudem wollen die USA und die EU schon bald das Transatlantische Freihandelsabkommen (TTIP) vereinbaren.

Freihandelsabkommen versetzen Firmen in einen weltweiten Wettbewerb und bringen so die Löhne zum Fallen. Insbesondere schwachen Volkswirtschaften wird weiter geschadet: Die Abkommen verbieten es ihnen, sich mit Zollschranken gegen billigere Produkte zu wehren. Schliesslich drohen durch die Freihandelsverträge auch viele staatliche Umweltschutzrichtlinien wegzufallen. Allerdings formiert sich gegen TPP und TTIP zunehmend Widerstand von Gewerkschaften, sozialen Bewegungen und Umweltgruppen. Am Wochenende haben in Berlin rund 250 000 Menschen gegen das TTIP demonstriert.