Wissenschaft der Superlative: Die verblüffende Karriere von «groundbreaking» und Co.

Was passiert, wenn sich die Forschung immer stärker an der Privatwirtschaft orientiert, spiegelt sich in einem Sprachgebrauch, der zum PR-Jargon verkommt: Die Forschungsresultate könnten nicht nur übertrieben, sondern falsch sein.

Man sollte nicht ernst nehmen, wer sagt, er «glaube, dereinst alle Probleme der Welt lösen zu können». Den zitierten Satz hat aber Eric Schmidt im Jahr 2012 geäussert, und Schmidt wird nicht nur ernst genommen: Das Unternehmen, dem Schmidt vorsteht – der Suchmaschinenkonzern Google –, gilt Wirtschafts- wie WissenschaftspolitikerInnen rund um den Erdball als Paradebeispiel eines guten Unternehmens, und das Biotop, in dem Machbarkeitsfantasien wie diejenige Schmidts gedeihen – das Silicon Valley –, als nachahmenswerte Erfolgsgeschichte.

Wenn ein Wissenschaftler, ein bisschen bescheidener, verspricht, «Therapien gegen sämtliche Hirnkrankheiten» entwickeln zu helfen, wird auch er nicht nur ernst genommen: Henry Markram von der ETH Lausanne, der Urheber des Satzes, gewann mit dem grossspurigen Versprechen für sich und sein Team im grössten Wissenschaftswettbewerb aller Zeiten einen der zwei Hauptpreise; sein Forschungskonsortium wurde von der Europäischen Kommission zum «Future and Emerging Technologies Flagship» gekürt und soll eine Milliarde Dollar erhalten (was bislang aber auch erst ein Versprechen ist).

Wissenschaft und Technikentwicklung funktionieren nach dem Prinzip Hoffnung. Das liegt in der Natur der Sache und war schon immer so: Sie wollen ja Neues finden. Man kann es übertreiben mit den grossen Versprechen, auch das ist altbekannt. Wenn es aber einer so weit übertreibt, dass er schlechterdings alles verspricht, und wenn er deswegen nicht als Verrückter, sondern als Visionär gilt, bedeutet das, dass etwas aus dem Ruder gelaufen ist. Oder ist auch das Courant normal?

Die Macht der PR-Sprache

Das «British Medical Journal» (BMJ) hat in seiner Weihnachtsausgabe eine Studie publiziert, die nahelegt, dass in der Wissenschaftswelt tatsächlich etwas aus dem Ruder läuft respektive gelaufen ist in den letzten gut vier Jahrzehnten. Extreme Aussagen wie die eines Schmidt oder eines Markram, von diesen geäussert vor Publikum, das solches hören will, finden ihren Widerhall in der Sprache seriöser wissenschaftlicher Fachpublikationen. Mehr noch: Die Wissenschaftssprache ist in der jüngsten Vergangenheit mehr und mehr zur Werbesprache verkommen.

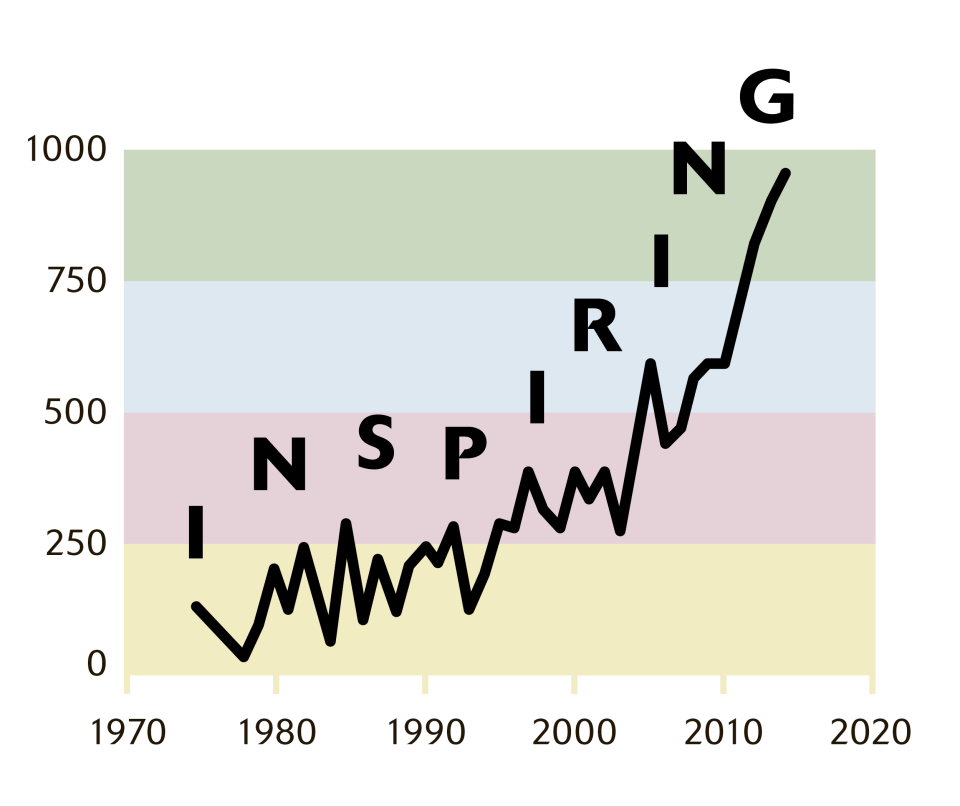

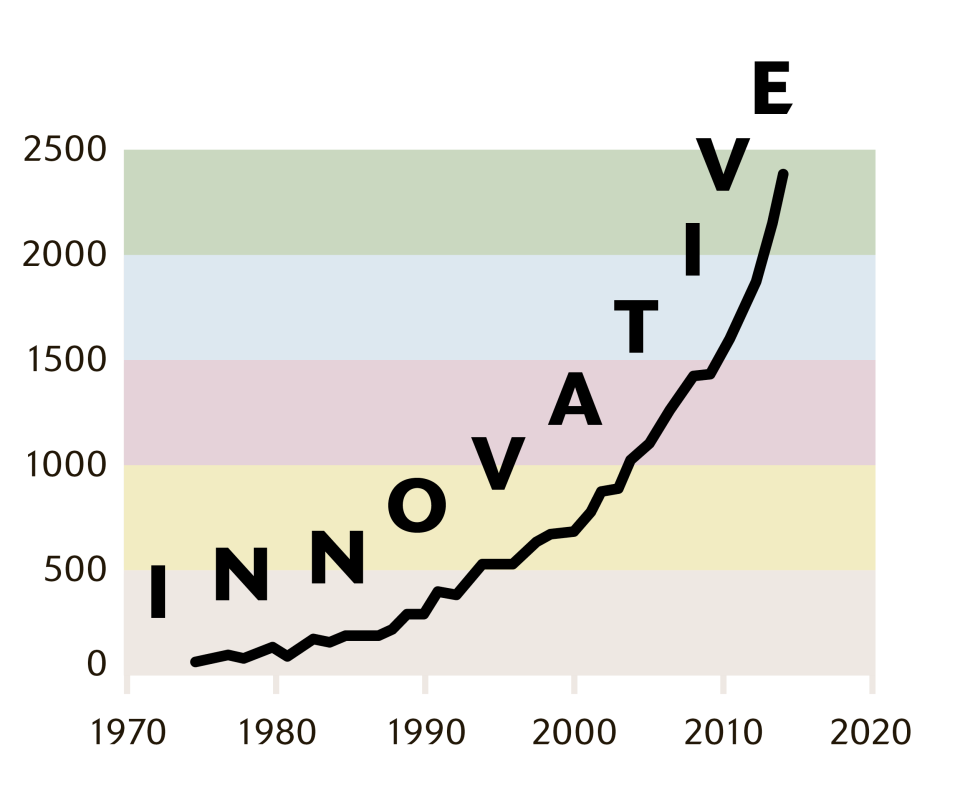

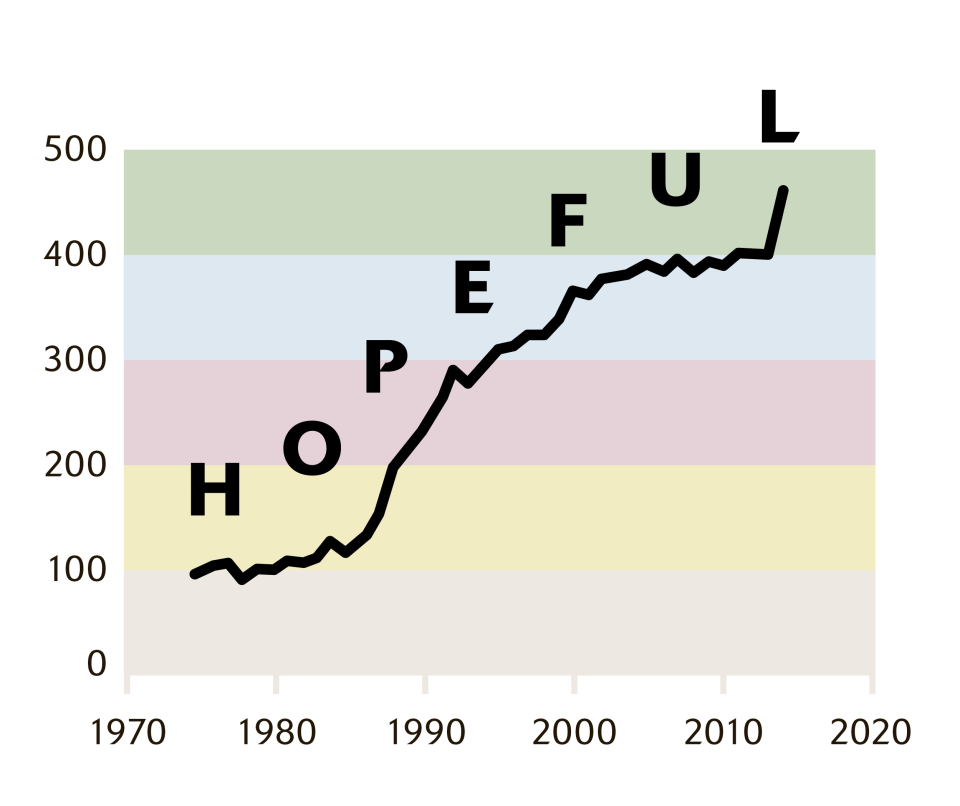

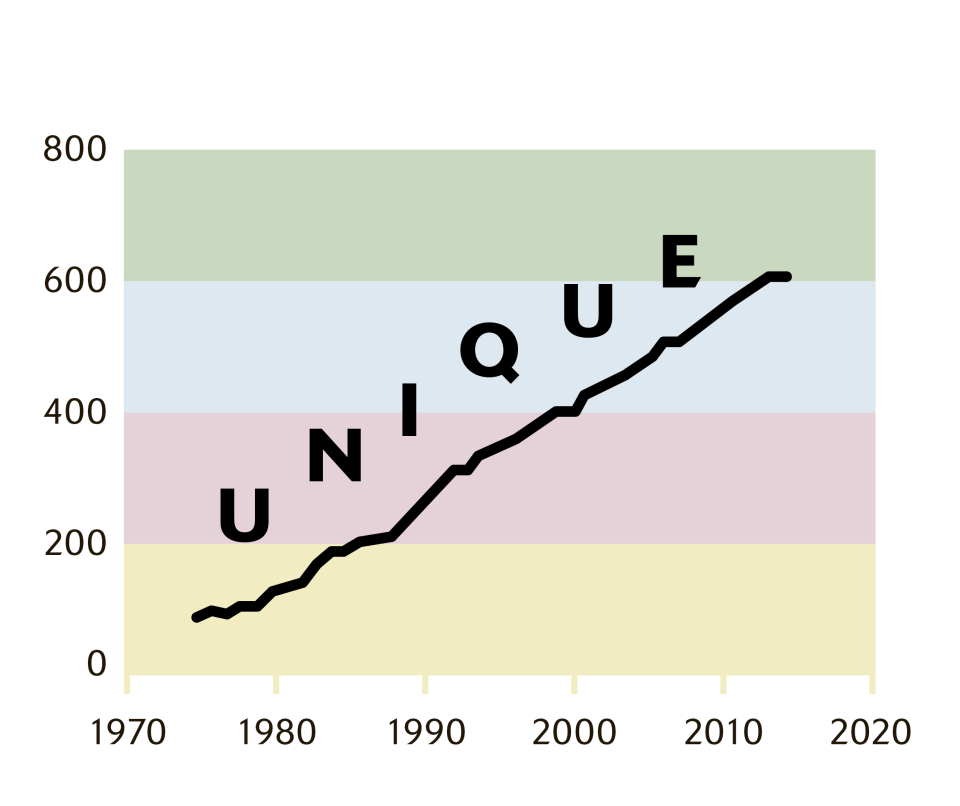

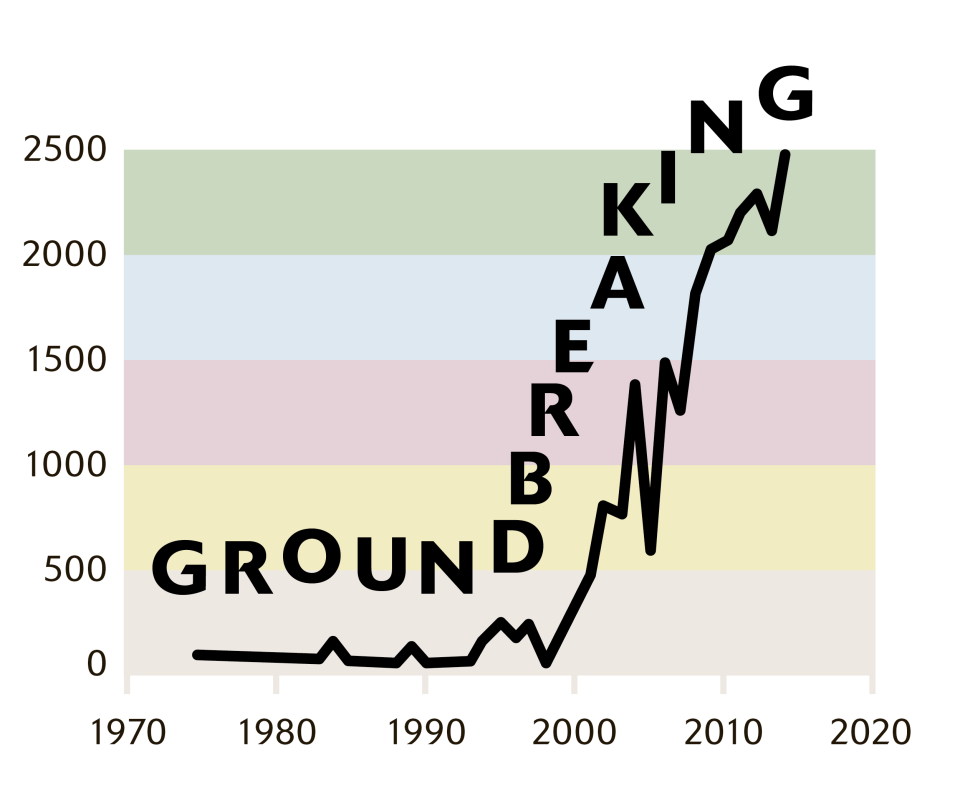

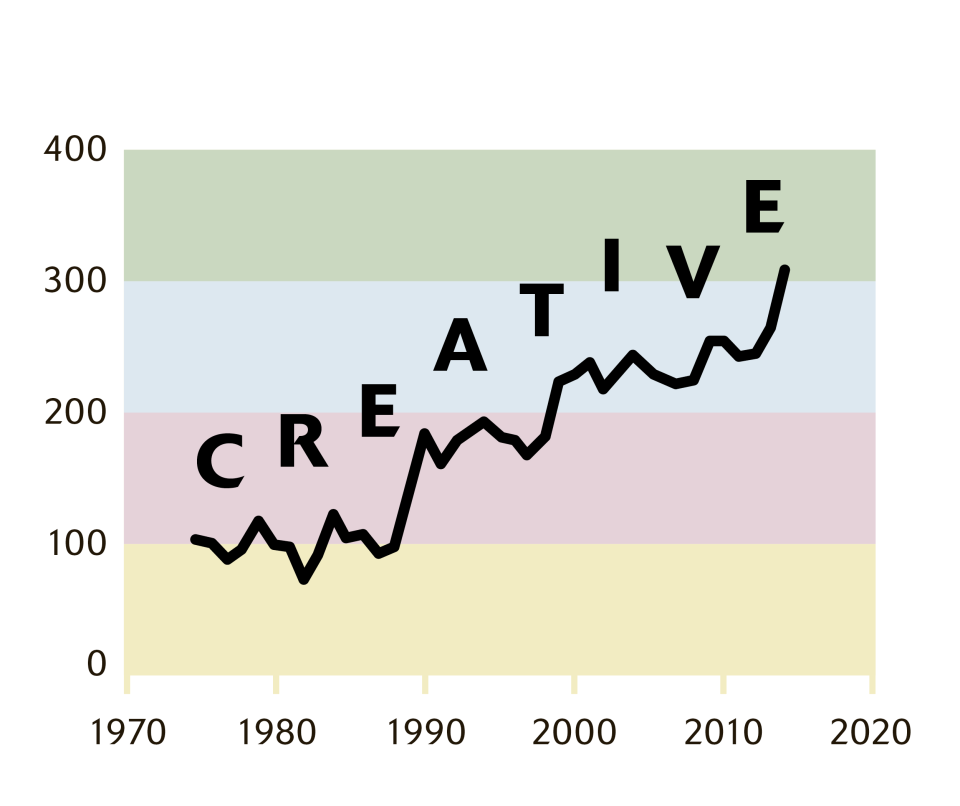

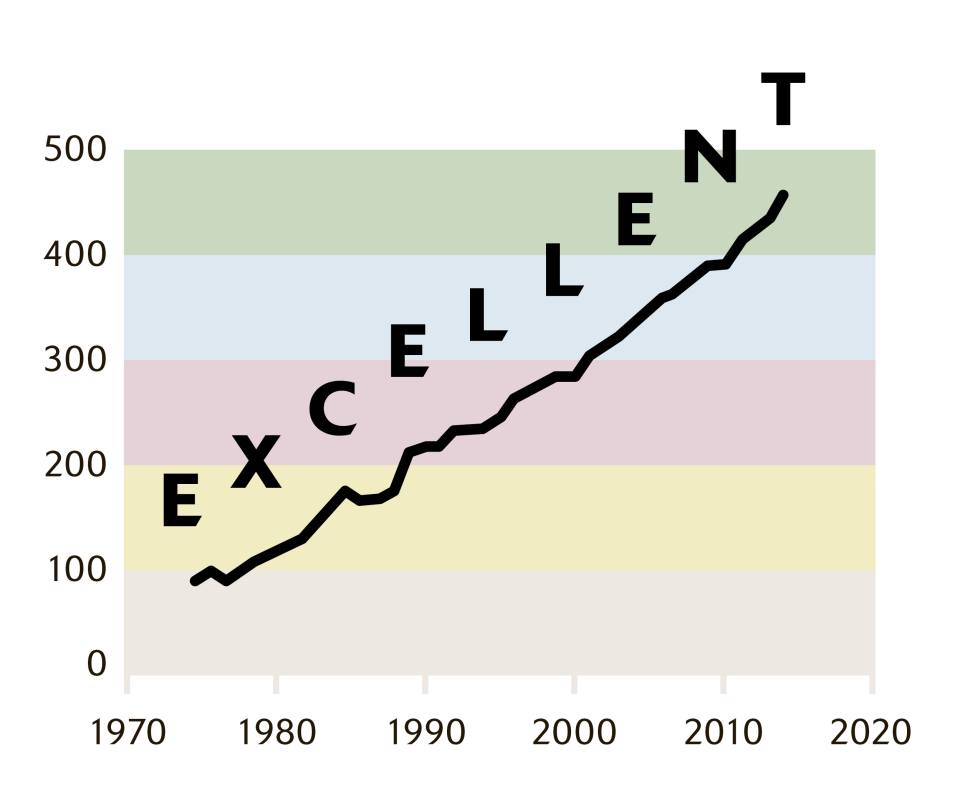

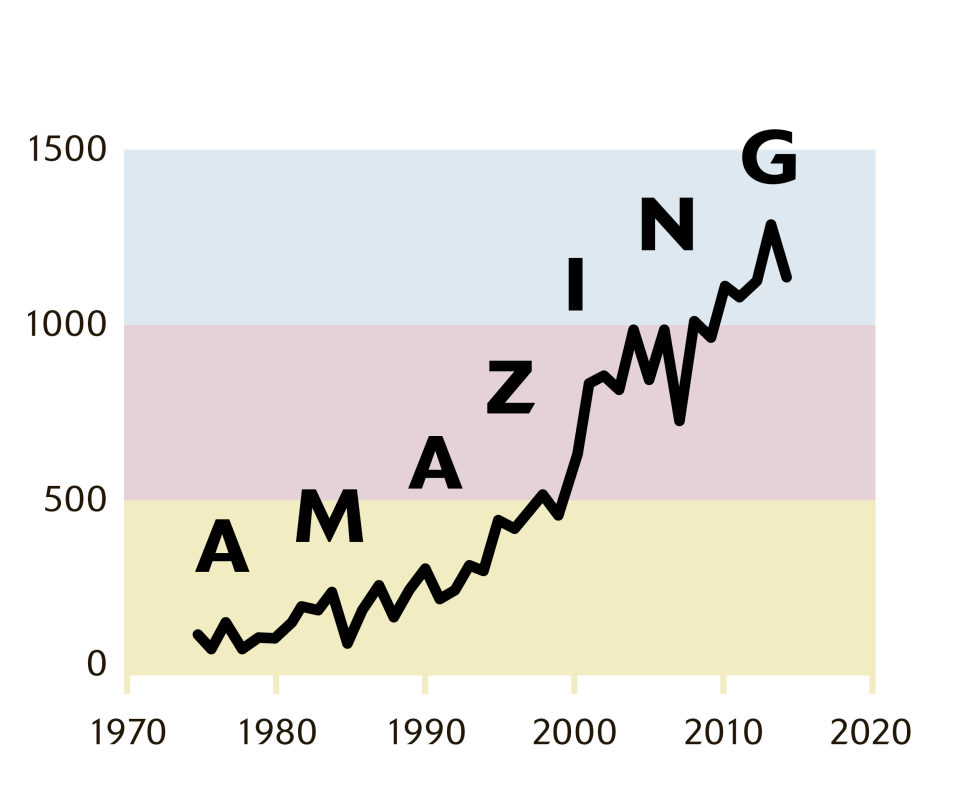

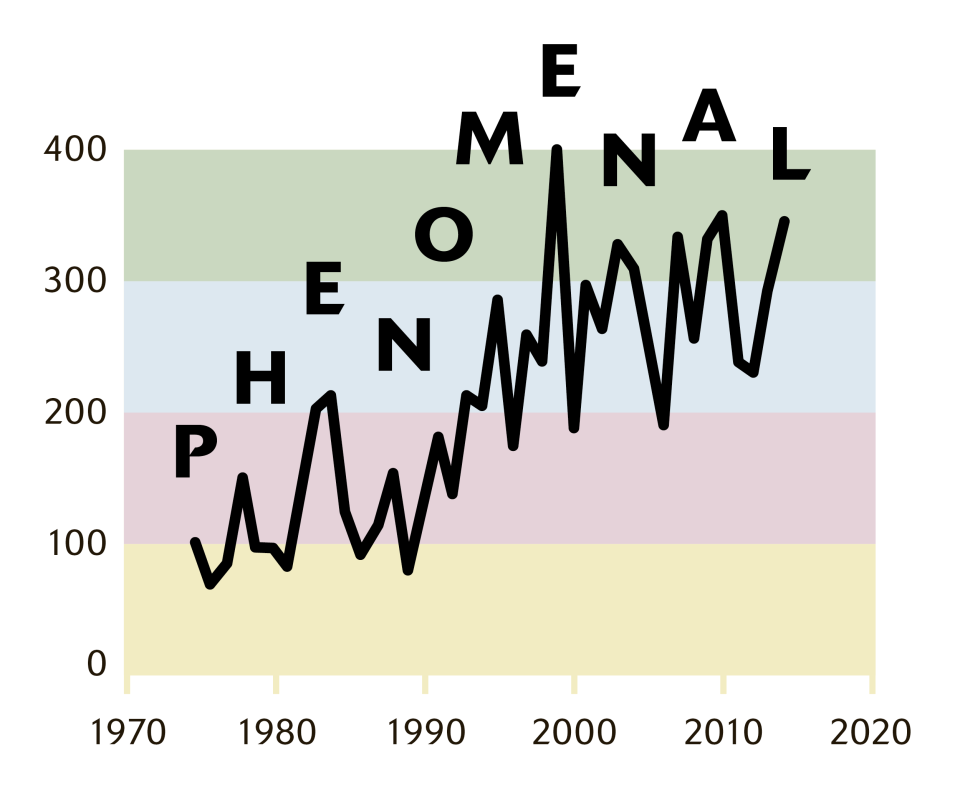

Die Methode der BMJ-Studie ist simpel, die Resultate sind frappant: Die drei Studienautoren zählten in den Zusammenfassungen biomedizinischer Fachpublikationen der Jahre 1974 bis 2014 die relative Häufigkeit einer Reihe von Wörtern. Sie zeigten, dass wertende Begriffe häufiger geworden sind. Negative Ausdrücke wie «disappointing», «weak» oder «mediocre» (enttäuschend, schwach, mittelmässig) sind heute gut zweieinhalbmal so häufig wie vor vierzig Jahren, positive Wörter wie «innovative», «promising» oder «unique» (innovativ, vielversprechend, einzigartig) sogar fast neunmal so häufig. Manche Adjektive wie etwa das besonders prätentiöse «groundbreaking» (bahnbrechend) verwendete die Wissenschaftssprache bis in die späteren 1990er Jahre fast gar nicht; heute gehören sie zu den häufigen Attributen in wissenschaftlichen Papers.

Die Implikationen dieser Entwicklung reichen weit. «Die meisten wissenschaftlichen Resultate», schreiben die Autoren, «könnten übertrieben oder falsch sein.»

Was ist da passiert? Es ist ein alter Hut, dass sich die Wissenschaft in den vergangenen Jahren zunehmend an der Privatwirtschaft orientiert hat. Die Hochschulen vermehrt um Geld, Dozierende und Studierende konkurrieren zu lassen, war und ist erklärtes Ziel der Wissenschaftspolitik auch in der Schweiz. Enthüllungen der WOZ und anderer Medien über problematische Kooperationen zwischen Hochschulen und privaten Geldgebern wie UBS, Nestlé oder Syngenta haben eine lebhafte öffentliche Diskussion ausgelöst, die sich aber meist nur um eine Frage drehte: Redet der Geldgeber den beteiligten ForscherInnen drein, oder ist deren Unabhängigkeit gewahrt? Eine weiter reichende Frage diskutierten dagegen fast nur Fachzirkel (wie beispielsweise der Schweizerische Wissenschafts- und Innovationsrat in einem Arbeitspapier von 2013): Wie verändert sich der Charakter der Wissenschaft, wenn diese zunehmend die Wettbewerbs-, Verwertungs- und Steuerungslogiken der Privatwirtschaft übernimmt?

Die Entwicklung begann in den 1970er Jahren in den biomedizinischen Wissenschaften. Der Schweizer Forscher Charles Weissmann spielte eine zentrale Rolle: Ende 1979 gelang es ihm an der Universität Zürich, das medizinisch wichtige Interferon zu produzieren. Statt diesen Erfolg nun aber, wie üblich, zuerst mit der wissenschaftlichen Fachgemeinde zu teilen, berief Weissmann eine Pressekonferenz ein und schaffte es auf die Titelseiten der Weltmedien. Später gefragt, weshalb er so vorgegangen sei, sagte er, er habe «das Maximum an Wirkung» für Biogen erzielen wollen – für das Unternehmen, das das Patent am Verfahren eingereicht hatte und an dem Weissmann selbst beteiligt war. Die Reaktionen der KollegInnen waren heftig. An einer eigens einberufenen Fachtagung hagelte es Kritik, der US-Kongress veranstaltete Hearings über die Folgen der Kommerzialisierung der Wissenschaften. Heute wäre Weissmanns Vorgehen normal.

Die Tendenz beschleunigte sich in den 1990er Jahren, was sich auch in den Häufigkeiten positiver Wörter spiegelt. Der Siegeszug neoliberaler Ideologeme brachte nicht nur die Umgestaltung der Universitäten unter dem Stichwort «New Public Management» mit sich, sondern auch, ausgehend von den USA, neue Börsenregeln – mit Auswirkungen auf die Wissenschaft. Erst jetzt wurde es legitim, Firmen an die Börse zu bringen, die noch nie Gewinn geschrieben hatten. Es war die Hochzeit des Risikokapitalismus. Dessen Geschäftsmodell ist, junge Unternehmen zu finanzieren, bis sie reif sind für den Börsengang – um sich dann zurückzuziehen: Es geht nicht darum, aus Start-ups möglichst gute Unternehmen zu machen, sondern möglichst vielversprechende.

Behaupteter Unfug

Die 1990er Jahre waren auch das Geburtsjahrzehnt der Genomik, also der Wissenschaft von der Entschlüsselung der Erbinformation. Das Vorhaben, das gesamte menschliche Genom zu entziffern, artete zu einem gehässigen Wettlauf zweier Projekte aus, wobei das schnellere Verfahren das langsamere, aber zuverlässigere ausbootete. Die Versprechen waren extrem hochtrabend – teils, weil die Beteiligten sich tatsächlich so viel vom sequenzierten Genom versprachen; teils, weil sie bewusst übertrieben, um die nötigen Gelder zu bekommen. Würde man erst einmal das ganze Genom kennen, behaupteten hochgeachtete BiologInnen, würde man den menschlichen Organismus vollständig verstehen. Eigentlich wusste man schon damals, dass das Unfug ist.

Der Wissenschaftshistoriker und Ethnologe Mike Fortun hat über das isländische Genomik-Start-up Decode Genetics eines der faszinierendsten Wissenschaftsbücher der letzten Jahre geschrieben. Decode war ein besonders spektakuläres, aber dennoch typisches Beispiel eines Unternehmens, wie sie im wissenschaftsnahen Umfeld der 1990er Jahre gediehen. Ohne wissenschaftlich robuste Grundlage, aber mit vielen hehren Worten lockte Decode zuerst die WissenschaftsjournalistInnen, dann die InvestorInnen auf die Insel im Nordatlantik. Der Schweizer Chemiekonzern Roche gab 1998 eine Beteiligung in der Höhe von «bis zu» 200 Millionen Dollar bekannt – in Fortuns Worten: «Roche versprach, für potentielle Rechte am biomedizinischen Potential, das in Genen liegen könnte, die irgendwo existieren könnten, und das zu einer Therapie entwickelt werden könnte, die bei einem gewissen Prozentsatz von Patienten funktionieren könnte, die in der Lage sein könnten, in einer Zukunft, in der Medikamente mit grosser Wahrscheinlichkeit teurer sein werden, für eine solche Therapie 200 Millionen Dollar zu zahlen» (Hervorhebungen im Original).

Es wurde dann halt nichts daraus; Decode ging sang- und klanglos unter. Fortun schliesst von Decode auf die gesamte Disziplin: «Die Genomik muss mit Begriffen des Vielversprechenden analysiert werden», schreibt er in der Einleitung seines Buchs.

Die Wissenschaft braucht das grosse Versprechen, doch die Karriere eines Worts wie «promising» in der Wissenschaftsliteratur der letzten vierzig Jahre ist doch verblüffend. «Es scheint», schreiben die Autoren der BMJ-Studie, «dass Wissenschaftler annehmen, sie müssten die Resultate und deren Auswirkungen übertreiben, damit sie publiziert werden.» Wenn sich übertreibende Wissenschaftler, wissenschaftsgläubige Investorinnen sowie wissenschafts- und börsengläubige Journalisten die Hand reichen, entsteht eine fatale Rückkoppelungsschleife.

«Ich glaube», sagte der Genetiker David Cox von der Harvard University 2000, «in den letzten zehn Jahren ist die Forschergemeinde extrem Public-Relations-hörig geworden – bis zu dem Punkt, wo die Forscher ihre eigene PR glauben.» Der österreichische Schriftsteller Karl Kraus hat eine analoge Rückkoppelungsdynamik auf einem ganz anderen Feld beobachtet. 1915 notierte er in seinem Tagebuch: «Wie wird die Welt regiert und in den Krieg geführt? Diplomaten belügen Journalisten und glauben es, wenn sie’s lesen.»

Verwendete Literatur:

Christiaan H. Vinkers et al.: «Use of Positive and Negative Words in Scientific PubMed Abstracts between 1974 and 2014: Retrospective Analysis» in: BMJ, 14. Dezember 2015. www.bmj.com/content/351/bmj.h6467

Mike Fortun: «Promising Genomics. Iceland and DeCode Genetics in a World of Speculation». Berkeley 2008.

Marcel Hänggi: «Versprechen» in: Ders.: «Fortschrittsgeschichten. Für einen guten Umgang mit Technik». Frankfurt am Main 2015.